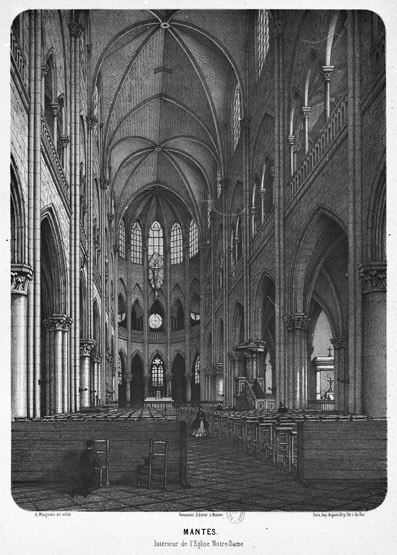

On connait l'intérieur de l'église à la fin du XVIIIe siècle grâce à la description qu'en a fait Aubin-Louis Millin dans les Antiquités Nationales en 1791.

Autel majeur : (réalisé aux frais du chapitre en 1788). - Autel à la romaine, en marbre.- Balustrade de pierre et le pavage refaits à neuf aussi- Autel antérieur formé par un baldaquin soutenu par cinq piliers de cuivre dont quatre surmontés d’anges dorés de deux pieds de hauteur. Le pilier du milieu de l’autel soutenant une suspente dorée pour le saint ciboire. Des tringles permettaient de mettre des rideaux changés selon les fêtes. Ils cachaient la muraille nue.- Le maître autel était un massif de pierre dont la contretable était de même manière avec des figures sculptées en relief qui représentaient La Vierge en couche. Le tout était caché par un devant d’autel. Sur cette contretable était une Vierge de marbre blanc donnée par Marie de Brabant- Trois grands tableaux au dessus de l’autel, une Résurrection (le plus grand), celui de droite Louis XIII guérissant des écrouelles, à gauche trois moines bénédictins qui ont l’air de parler à un jeune bénédictin qui a la figure d’une jeune femme avec des cornes sur la tête. Sur le portique était un petit diable. Reste du chœur entouré de murailles et une boiserie couverte les jours de fêtes d’une tapisserie assez mal faite (Vie de la Vierge)

Chapelle axiale- L’autel de la chapelle axiale a été refait. Statue de Bridan. L’autel de derrière où est à présent la Vierge était de bois peint et doré avec un tabernacle sur la porte duquel était peint un petit enfant Jésus couché sur la paille avec trois têtes d’anges avec des nuages au-dessus. Plus haut étaient des armoires pour y ranger quatre châsses. Sur les portes de ces armoires on avait peint deux moines bénédictins .

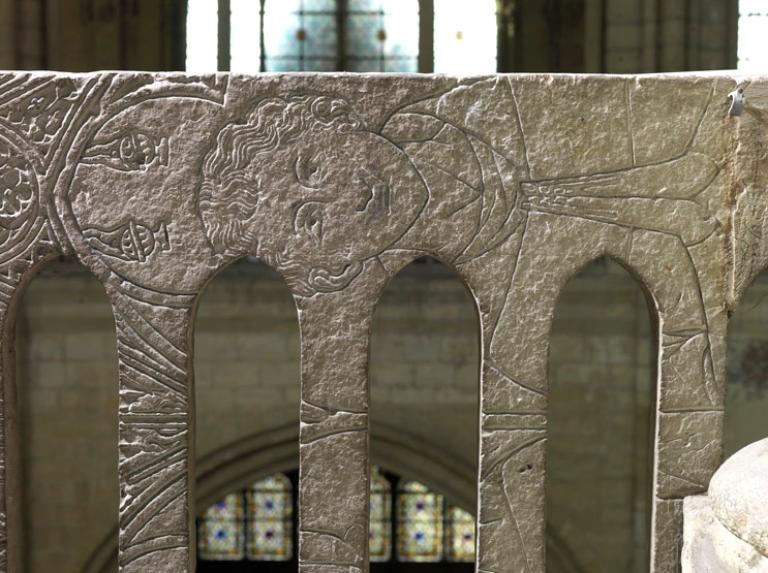

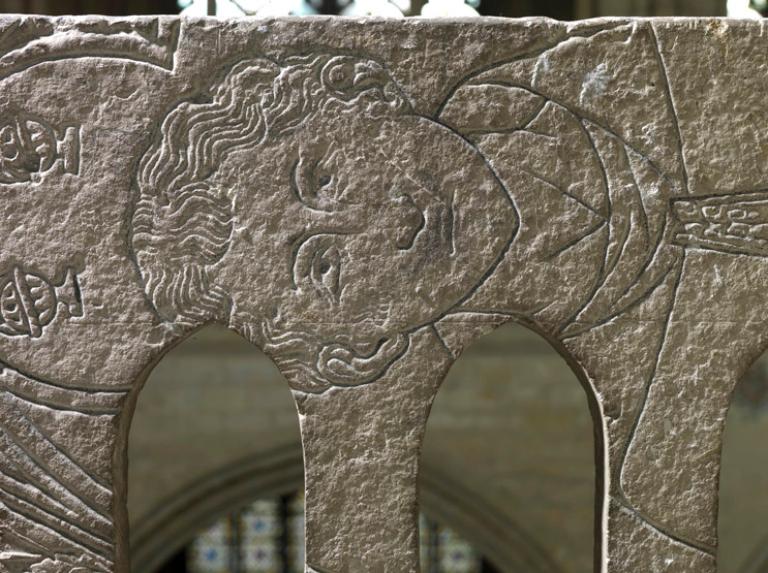

Jubé de pierre- Le chœur séparé de la nef par un jubé de pierre de taille, le côté de la nef décoré d’une mosaïque de pierre était soutenu par des petits piliers de pierre pour laisser voir deux chapelles l’une à gauche et l’autre à droite. Chapelle de la Vierge à gauche : contretable en pierre sculptée de petites figures de la passion enluminées dans le goût de la contretable du maître autel. Dans le jubé une élévation de quelques marches sur lesquelles était un saint Jean surmonté du dais qui servait de pupitre pour chanter l’évangile. Poutre dorée semée de fleur de lys avec un grand crucifix en bois doré à côté deux anges à deux visages les ailes repliées sur le corps doré et le bas terminé en poisson. A côté de chaque ange deux figures saint Jean et la Vierge mais les gens instruits pensaient que c’était Charles le Mauvais et sa femme parce que dotés d’un manteau royal parsemé de fleurs de lys avec inscription gothique.

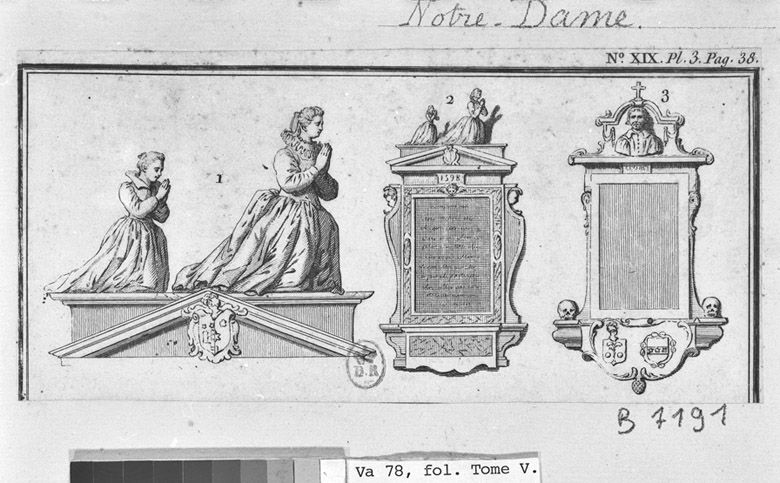

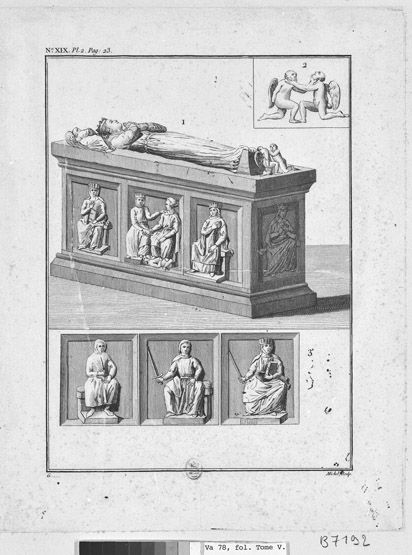

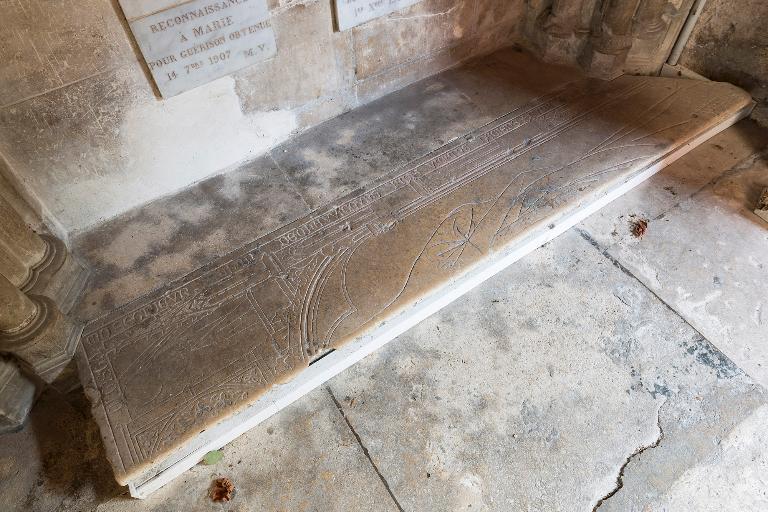

Tombeaux- Dit de Ligarde : une reine en gisante. Selon Millin, il ne peut s’agir d’une Ligarde mais peut-être le cénotaphe d’une reine issue de la famille de Navarre. Bas-reliefs tout autour : avec des inscriptions Comitissa Maria Campaniae, o Rex Navarraeo Regina Navaraeo Comitissa Campaniaeo Comes Theobalduso Comes Henricu. Millin les a reproduits (voir IVR1120157800165Z). Ce tombeau se trouvait à droite et en arrière du maître autel, près de la muraille, entre les petits piliers. Il a été mis dans la chapelle Saint-Etienne quand on a pavé le sanctuaire à neuf. Tombeau de Catherine Lefevre- Tombeau de Jean le Couturier

Chapelle du Rosaire (chapelle de Navarre) : -un tableau la Vierge et saint-Dominique à genoux, avec un chien auprès de lui tenant un flambeau allumé en sa gueule. On vient d’enlever à la porte de cette chapelle en dedans de l’église plusieurs statues. On y voit la figure d’une reine probablement Blanche de Castille tenant le modèle de la collégiale. De l’autre côté son fils saint Louis. Plus loin une femme avec couronne de comte tenant dans ses mains la chapelle du Rosaire : probablement encore la reine Blanche. De l’autre côté une figure avec couronne de comte, Thibaut comte de champagne ?-

Sacristie : En 1413 le chapitre fit rétabli à ses dépens la sacristie ou trésor et la chambre au dessus. On y voit de beaux ornements, surtout ceux donnés par le roi Jean en 1351-

Châsses : L’église possède quatre châsses trouvées par un berger dans les champs de Gassicourt : saint Marcoul, saint Cariulphe, saint Domard et sainte Agathe. Aurait été cachées par Bénédictin de l’abbaye de Nanteuil en fuite devant les Danois. En 1451 l’évêque de Chartres a mis les reliques dans des châsses neuves ordonnées par duc de Bedford-

Orgues : commencés en 1583 et achevés en 1588 par Nicolas Barbier de Laon. Réparées en 1600

Selon Alphonse Durand qui a beaucoup étudié le bâtiment et les archives, mais ne cite pas ses sources, l'église de Mantes a été vidée de ses décors à la Révolution. Il est vrai que la description qu'on peut en faire à partir de l'inventaire du mobilier de 1857 confirme cette assertion. La description du sanctuaire parle d'un autel en marbre surmonté d'un grand Christ en croix, de 20 stalles ert d'un orgue avec buffet. Durand mentionne un Saint Sépulcre grandeur nature qui se trouvait près de l'entrée de la porte sud et un tombeau avec gisant. Dans le chœur le tombeau sculpté avec gisant longtemps attribué à Letgarde, comtesse de Mantes au Xe siècle était, selon Durand, un cénotaphe élevé au milieu du XIVe siècle à la mémoire des Princes de Champagne et d'Evreux. Le gisant pouvait être Jeanne d'Evreux, fille de Louis X. Au XIXe siècle Labrouste décrit le chœur en précisant que les colonnes ont été peintes faux marbre jaune et les chapiteaux couleur bronze. Il précise aussi que dans le chœur se trouvent des stalles en bois blanc peinte faux acajou.

Après la Révolution, les habitants de Mantes redéposent des objets dispersés comme les fonts baptismaux, un bénitier en pierre, des statues et peut-être aussi la hallebarde. L'architecte Durand fait don des quatre statues de la chapelle de Navarre. En 1841 et 1844, l'Etat, à la demande du député Hernoux, dépose deux tableaux, Saint Paul devant l'aréopage et le Christ pleuré par des Anges. La statue de la Vierge de la chapelle axiale est offerte par mademoiselle de Charenton en1852. En 1901, la famille Lebaudy fait don de la statue de saint Antoine. La grille du choeur est installée en 1854 par le serrurier parisien Everaert. Un grand tapis persan du XVIe siècle dont on ignore l'origine a été vendu 40.000 francs au musée du Louvre en 1912

Les éléments les plus remarquables du mobilier sont protégés en plusieurs étapes : 1904 et 1908 : statuettes des reines de la chapelle de Navarre, reliefs en bois du 17e siècle, statue de Notre Dame de Bon secours (au musée) et en 1909 les fragments lapidaires. Le fauteuil de célébrant et les deux tabourets inscrits en 1982, en mauvais état, sont relégués dans les tribunes.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.