Photographe, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Résultats de la recherche : Île-de-France 2757 résultats

Dossier

Dossier IA93000596

| Réalisé

par

-

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Chambrion Matthieu

Chambrion Matthieu

Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier

Dossier IA93001106

| Réalisé

par

-

Stade de France

Guilmeau Stéphanie

Guilmeau Stéphanie

Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier

Dossier IA93001097

| Réalisé

par

-

Centre sportif municipal de l'île des Vannes

Guilmeau Stéphanie

Guilmeau Stéphanie

Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Notice d'illustration

IVR11_20049300418XA

|

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Vue du portail monumental.

Notice d'illustration

IVR11_20049300422XA

|

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Façade sur la rue Romain-Rolland.

Notice d'illustration

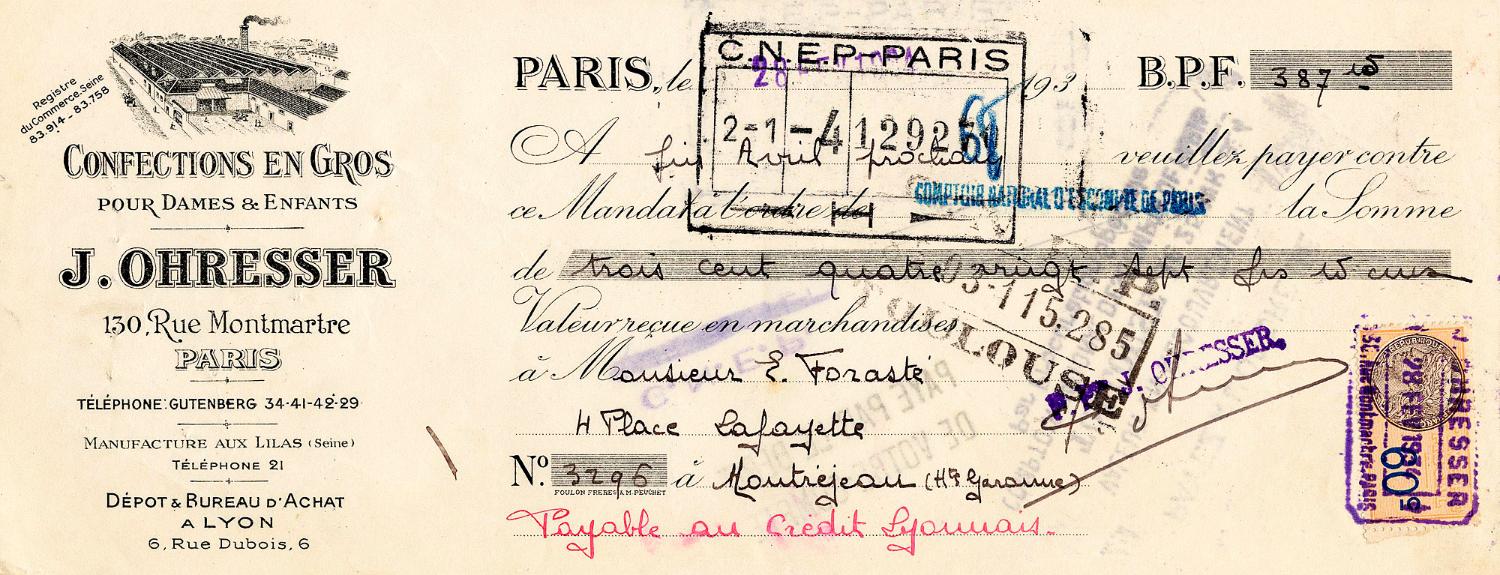

IVR11_20059300668NUCA

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Mandat de la société Ohresser, avant 1934 (collection particulière).

Notice d'illustration

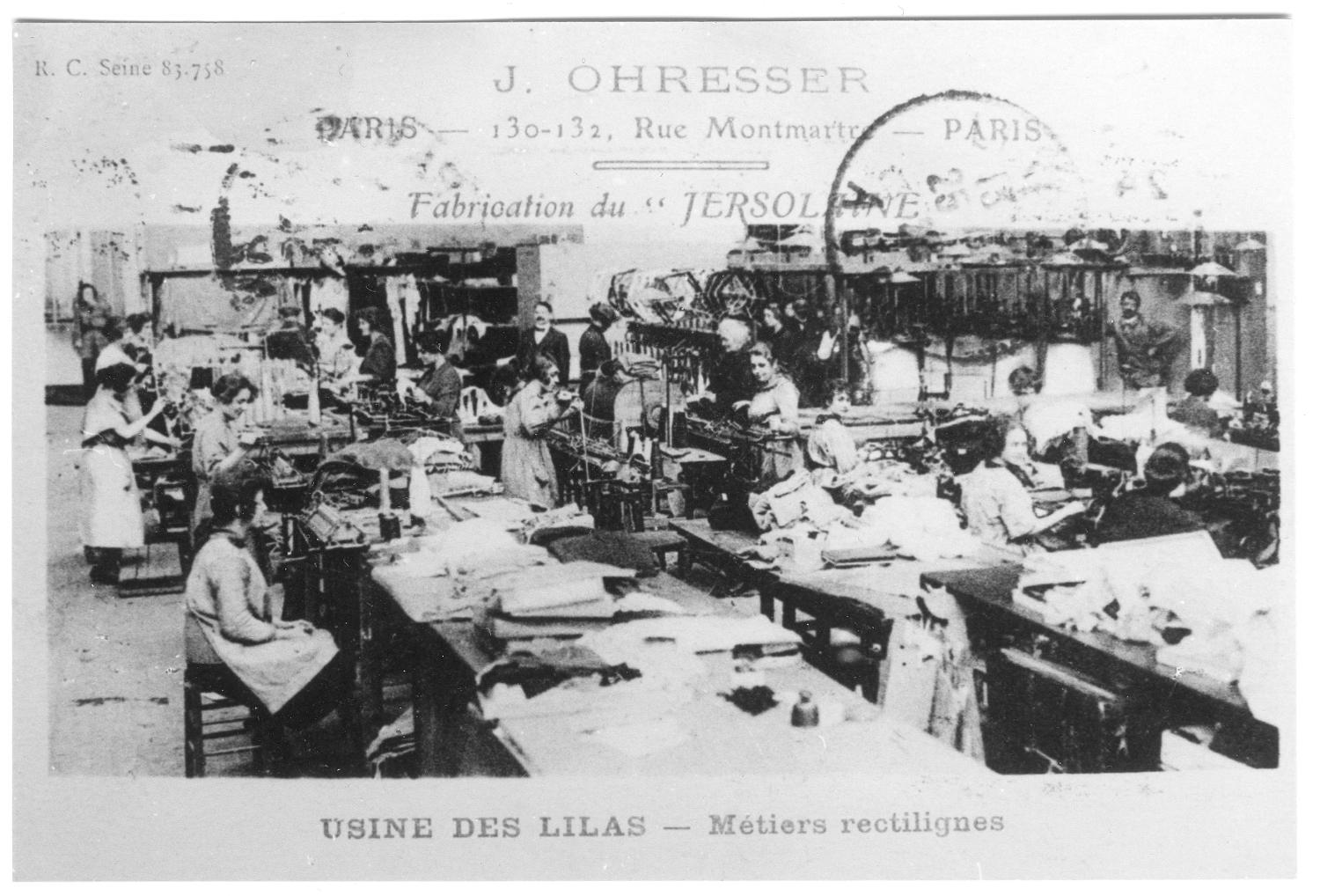

IVR11_20059300145NUCB

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Intérieur de l'usine de confection Ohresser, v. 1910-1920 (collection Jean Huret).

Notice d'illustration

IVR11_20049300426XA

|

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Détail de la façade sur la rue Romain-Rolland : corniche et chaînage de brique.

Notice d'illustration

IVR11_20059300669NUCA

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Vue perspective de l'usine Ohresser. Mandat de la société, détail, avant 1934 (collection particulière).

Notice d'illustration

IVR11_20049300420XA

|

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Vue d'ensemble depuis l'angle de la rue du Centre et de la rue Romain-Rolland.

Notice d'illustration

IVR11_20059300378XA

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Logotype de la société JO-CA (Ville des Lilas, dossier Permis de construire 1948-1).

Notice d'illustration

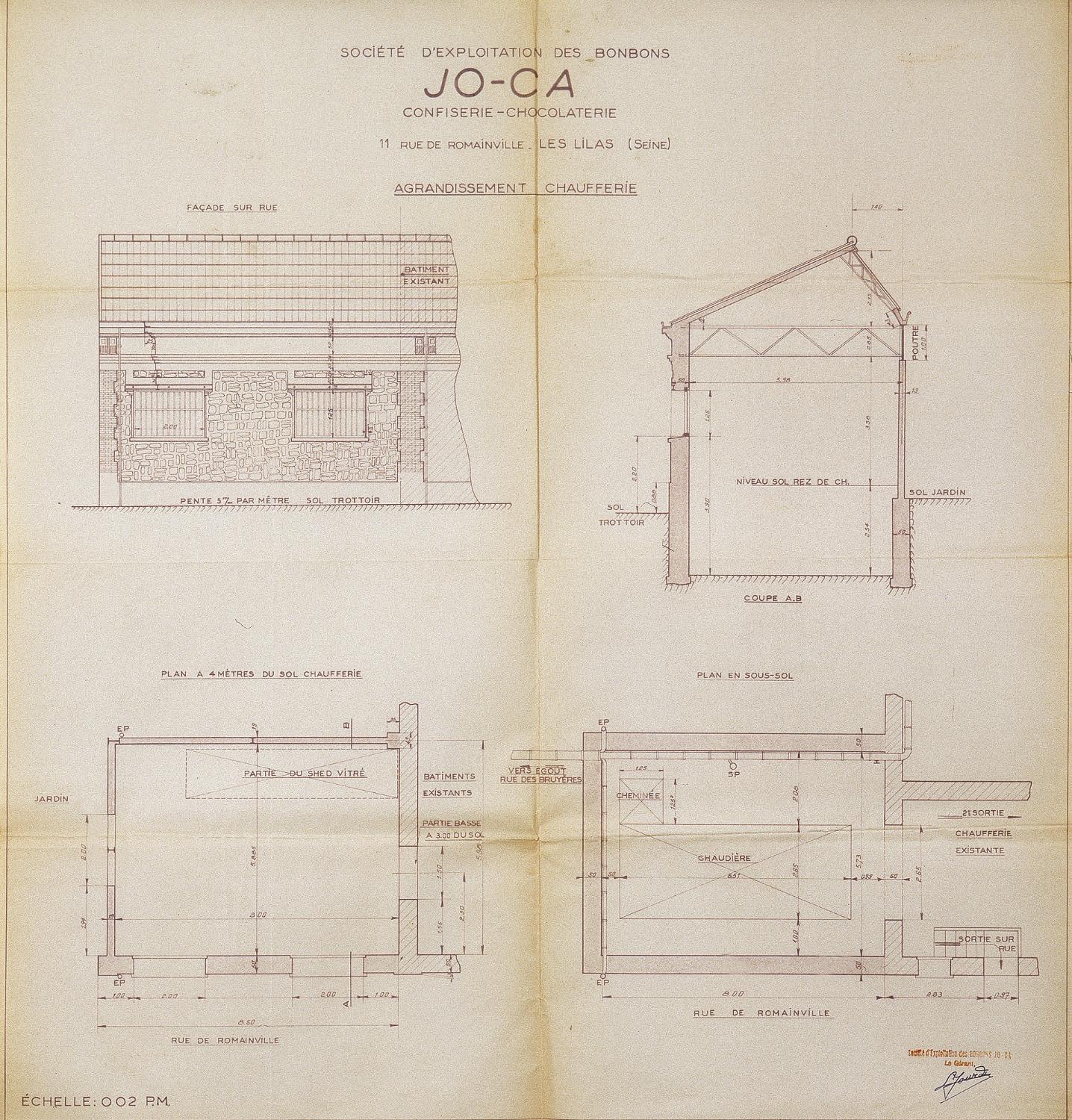

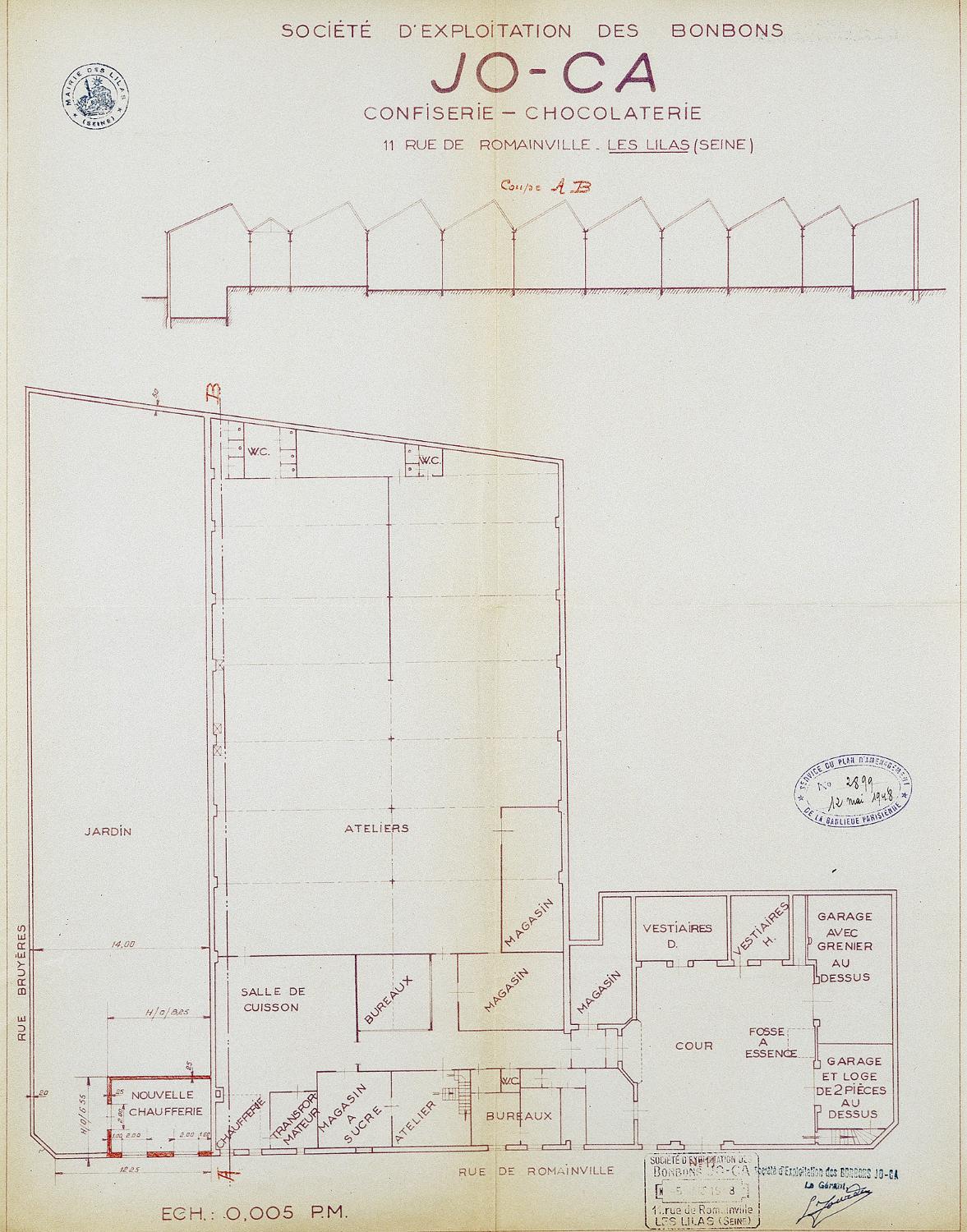

IVR11_20059300377XA

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

Plan accompagnant une demande de permis de construire : "Agrandissement chaufferie" (élévation et coupes), 1948. (Ville des Lilas, dossier Permis de construire 1948-1).

Notice d'illustration

IVR11_20049300424XA

|

Usine de confection J. Ohresser, puis confiserie JO-CA, puis usine de produits pharmaceutiques Ile-de-France Pharmaceutique, puis blanchisserie industrielle R.L.D., actuellement logements

La façade sur la rue Romain-Rolland associe brique et meulière rocaillée. Le chaînage est surmonté d'un fleuron en céramique et de deux consoles trigliphées.

Dossier

Dossier IA00141306

| Réalisé

par

-

regard photographique sur les paysages de la Plaine de France.

Notice d'illustration

IVR11_20219300690NUC4A

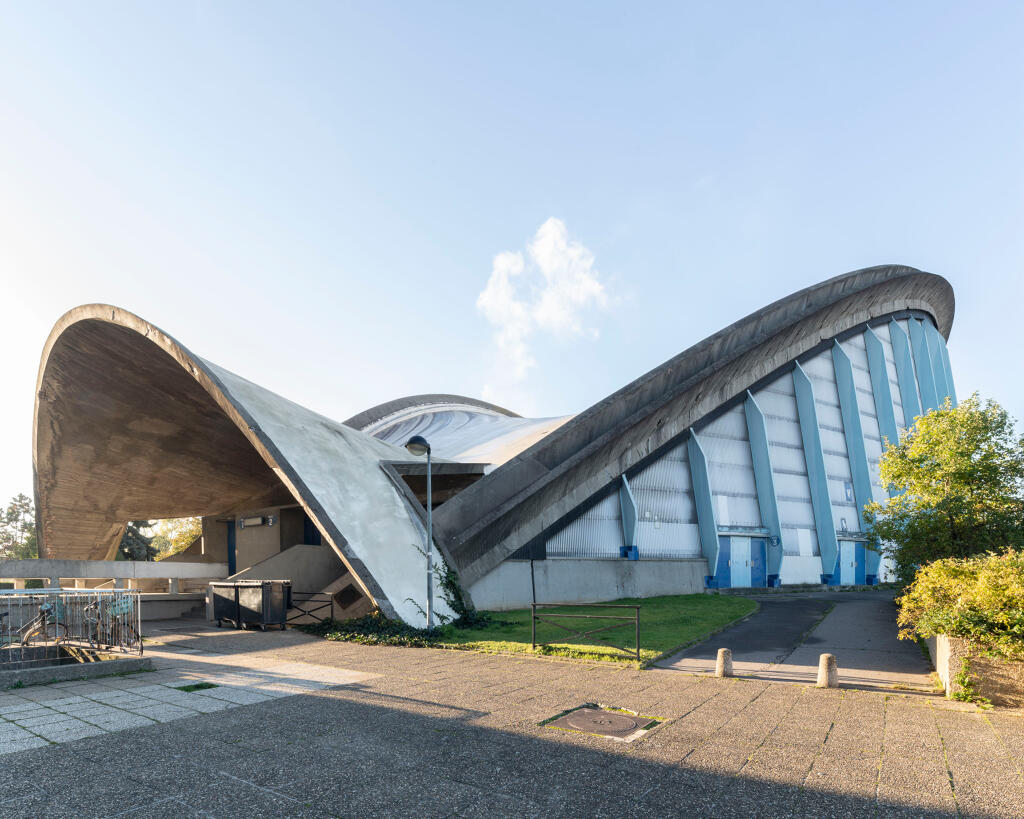

Centre sportif municipal de l'île des Vannes

Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes. Détail d'une entrée.

Notice d'illustration

IVR11_20219300685NUC4A

Centre sportif municipal de l'île des Vannes

Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes. Vue générale extérieure.

Notice d'illustration

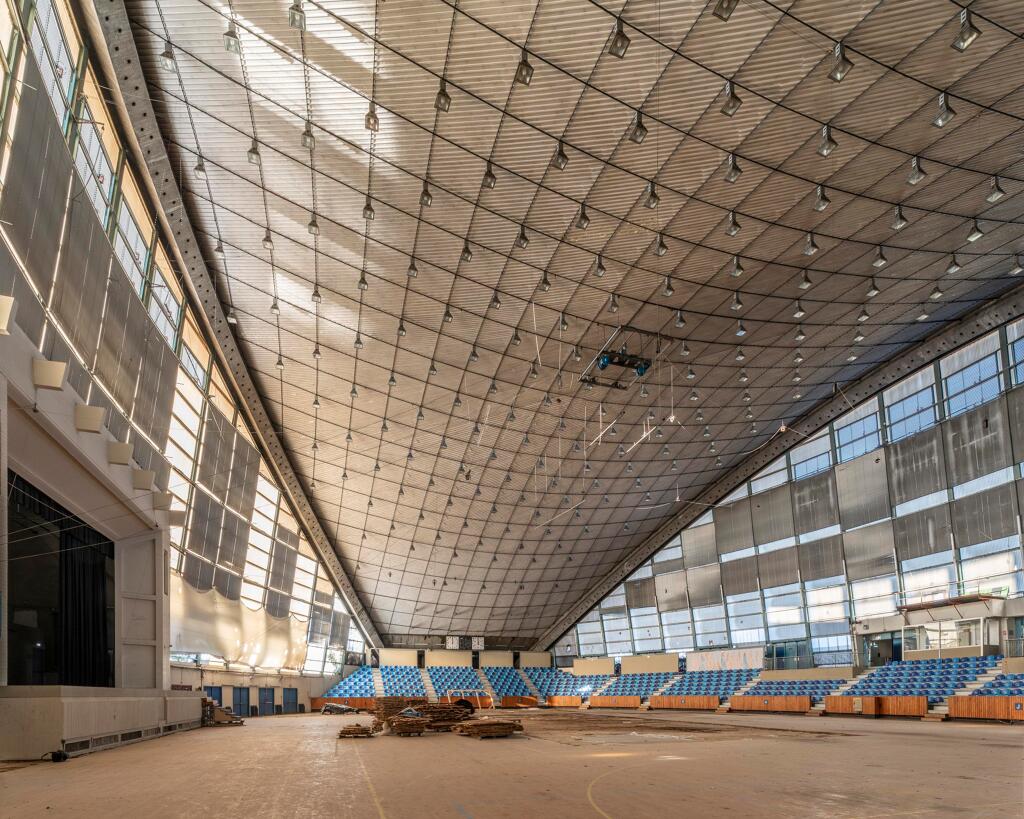

IVR11_20219300676NUC4A

Centre sportif municipal de l'île des Vannes

Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes. Détail de l'élévation principale.

Notice d'illustration

IVR11_20219300693NUC4A

Centre sportif municipal de l'île des Vannes

Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes avant travaux. Vue extérieure large.

Notice d'illustration

IVR11_20219300639NUC4A

Centre sportif municipal de l'île des Vannes

Grande Nef Lucien Belloni, dite Grande Nef de l'Île-des-Vannes. Vue intérieure, dans la longueur.

Conservateur en chef du patrimoine, en charge du patrimoine industriel, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.