Photographe, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

- inventaire topographique

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Mantes-la-Jolie

-

Commune

Mantes-la-Jolie

-

Adresse

-

Cadastre

-

Dénominationsquartier

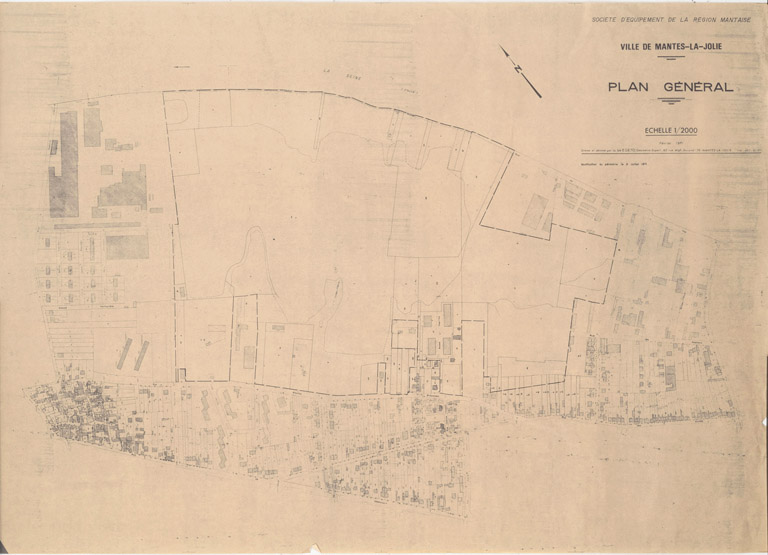

L'histoire de Gassicourt a longtemps été celle d'un village dédié à l'agriculture. Comme son territoire était très vaste elle a attiré le chemin de fer avec la gare Mantes-Embranchement puis la papeterie Braunstein. La commune de Gassicourt a fusionné avec Mantes en 1930 et la nouvelle commune s'est appelée Mantes-Gassicourt jusqu'en 1953 où elle est devenue Mantes-la-Jolie.

Le village de Gassicourt, placé au cœur d’un vaste territoire entre la ville de Mantes et la seigneurie de Rosny, longé par la Seine au nord et traversé par le « grand chemin » devenu « route royale » a dû subir tous les malheurs et les troubles du Moyen-Âge. Les sources mentionnent la fondation par le comte de Mantes, Simon, d’un prieuré clunisien placé sous le vocable de Saint-Sulpice vers 1074. Les nombreuses donations qui suivent cette fondation sont le fait des comtes de Mantes, de la famille des Mauvoisin, seigneurs de Rosny et aussi des rois de France, Philippe 1er et Louis VI . En 1295, Gassicourt fut, comme douze autres monastères clunisiens, transformé en doyenné. Si les mots ont leur importance, il n’est pas certain que ce changement soit fondamental, des études ayant montré que la distinction entre les mots « doyennés », « prieurés conventuels », « prieuré ruraux » était « fallacieuse » . Le terme de doyenné atteste cependant que Gassicourt est à la tête d’un « réseau de biens (terres, église, moulins,) organisés autour d’un centre » . Placé à l’ouest de Mantes, le monastère subit probablement les mêmes ravages que la ville, notamment pendant la guerre de Cent Ans. Toutefois, il se releva de ces malheurs et conservait encore une communauté significative comme l’attestent les 32 stalles installées au début du XVIe siècle. Le prieuré possédait un domaine qu’il faisait exploiter par un fermier : la ferme de Gassicourt connue par des documents des XVIIe et XVIIIe siècles. On en voit la mention sur le plan de la fin du XVIIIe siècle conservé aux Archives nationales : entrée de la cour de la ferme à l’ouest du prieuré. On sait qu’elle comportait des pressoirs, un fouloir des granges, étables, bergeries, celliers. Une « volière à pigeons » surmontait une des granges. Le faible nombre de moines explique la décision prise par l’abbaye mère de vendre le prieuré en 1738 et d’envoyer les moines au collège de Cluny à Paris. L’acquéreur des terres et seigneurie de Gassicourt est un voisin, François de Sénozan, seigneur de Rosny. Il devient donc seigneur du village et propriétaire du prieuré à l’exception de l’ancienne maison du doyen qui reste celle de l’abbé de Montholon, doyen des lieux . A partir de cette date, le prieuré est donc devenu un établissement agricole.

Gassicourt était un petit village d’une soixantaine de feux : 66 en 1759 selon la description de la Généralité de Paris par P. Hernandez . La description de la ferme seigneuriale en 1738 montre la diversité des productions : 1188 gerbes de froment, 2870 gerbes de seigle, 700 gerbes d’orge, 5860 bottes de foin, 34 muids de vin, 406 moutons et brebis, 2 chevaux, 5 vaches. Le nouveau propriétaire, François Olivier de Sénozan, pour améliorer les bénéfices de la ferme, élabore un mémoire qui permet de cerner la nature des activités des paysans. On sent poindre les thèses de la physiocratie qui gagnent peu à peu : il est fait mention de prés pour l’élevage qui seraient enrichis par le pâturage des bovins (« le pâturage des moutons amaigrit les terres »), de cultures et de vignes. On comprend aussi à travers ce mémoire que la préférence des habitants se porte vers les vignes (« les habitants de Gassicourt n’auront pas assez de fumier pour fumer leurs terres ils porteront tous dans leurs vignes ») parce qu’elles sont d’un meilleur rapport. En ce qui concerne l’élevage, le propriétaire semble avoir une préférence pour les veaux (point de beurre ni de laitage). Le plan d’Intendance précise encore la répartition des terres : un tiers de terres labourables (34%), un quart de bois-taillis, 15% de vignes et 5% de prés.C)

Le cadastre napoléonien de 1809 et les registres qui l’accompagnent nous donnent encore l’image d’un petit village de 330 habitants environ dont la structure est le reflet de la période antérieure. L’habitat très dense est composé de petites maisons rurales et la propriété est très émiettée et laniérée, mise à part l’ancienne ferme du prieuré qui est plus vaste. En 1833, le sous-préfet de Mantes, M. Cassan décrit le déclin irrémédiable de la vigne dont la superficie a diminué d’un tiers dans tout l’arrondissement depuis la Révolution, en grande partie à cause de la cherté du blé . Une seule activité artisanale est mentionnée à cette date, il s’agit de la corderie de M. Aymes qui comptait 30 ouvriers et fabriquait des cordes pour la navigation et des ficelles pour la poste . On ne sait rien de cette fabrique qui a disparu dans le cours du siècle . Le village est resté longtemps à l’écart des grands axes de circulation, y compris de la route royale qui n’a pas généré de constructions jusqu’au milieu du XIXe siècle.

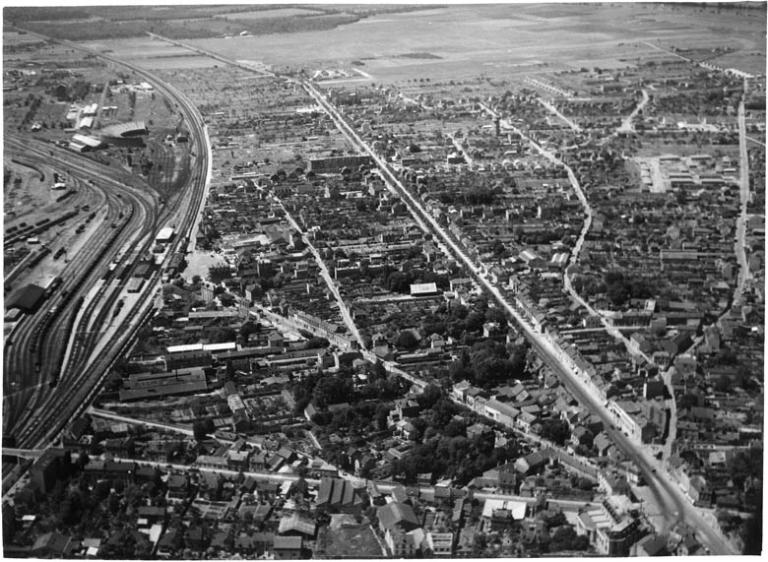

Mais dans la seconde moitié du siècle, comme le montre le recensement de 1896, la révolution industrielle a bouleversé le tissu social : la population a triplé (985 habitants). Les cultivateurs restent nombreux (43 recensés) mais ils sont largement dépassés par les employés du chemin de fer (91) et les ouvriers papetiers (47 hommes et 20 femmes). Deux événements expliquent ce bouleversement : l’arrivée du chemin de fer et l’installation de l’usine Braunstein. Ce n’est pas immédiatement que Gassicourt fut touché par la révolution du chemin de fer. En effet, en 1843 la ligne Paris-Rouen avait comme seule gare Mantes-Station, sur le territoire de Mantes-la-Ville. C’est lorsque la prolongation de la ligne vers Cherbourg est décidée en 1853, qu’une nouvelle gare est construite : la gare Mantes-Embranchement sur le territoire de Gassicourt. Cette nouvelle station est utilisée à la fois comme gare de bifurcation, gare de marchandises et station de dépassement ou de garage. C’est une gare de deuxième catégorie avec un buffet. Elle prend de l’importance et nécessite un personnel de plus en plus nombreux, d’où le développement de cités sur le territoire de Gassicourt. Dans un premier temps, Mantes Embranchement donne naissance à « un hameau de la station » qui selon le recensement de 1856 comporte 3 maisons abritant 24 personnes . En 1859 l’ingénieur William Buddicom achète des terres agricoles sur les Vaux Notre-Dame et le fief Saint-Martin et y construit treize maisons qui portent le nom de cité Buddicom. Il s’agit d’une cité plutôt rudimentaire car faut y installer un puits dans « ce quartier populeux […] entièrement privé d’eau ». Ces maisons sont achetées par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest en 1865. Ce sont des maisons mitoyennes, composées d’un étage carré et ne comportant que deux travées chacune. Selon la matrice cadastrale elles sont construites en deux étapes, six en 1859 et sept en 1860 . Dix subsistent encore, très transformées du 38 au 56 rue du Val-Notre-Dame. Le recensement de 1896 montre quatre grands regroupements d’employés du chemin de fer à Gassicourt : le chemin latéral, la cité Buddicom, la cité Leroux et la cité Hamon.

La population ouvrière croit aussi à partir de l’'installation de l'usine des frères Braunstein en 1891. L'établissement, installé à Paris, avait alors une dizaine d'année. La construction de l'usine est confiée à l'architecte Roy. Le véritable décollage de l'usine de Gassicourt date de l'adoption du procédé de distribution des feuilles de papier à cigarettes : le procédé Zig-Zag qui enchevêtre les feuilles pour une distribution une à une. Le succès est tel que plusieurs nouvelles machines à papier sont installées: en 1896, 1900 et 1908 en complément des deux machines déjà en place. L'usine occupe 16 ha y compris la cité ouvrière. L’augmentation d’ouvriers est rapide : au recensement de 1896, Gassicourt compte déjà 67 ouvriers et ouvrières papetiers et très vite la municipalité prend la mesure de ce changement : elle envisage la construction d’une mairie-école qui soit plus proche de la route nationale et puisse intégrer cheminots et papetiers .

Mais consciente de ses faibles moyens, elle prévoit une construction en plusieurs étapes : le plan dressé par l'architecte d'arrondissement Emile Duval comprend une école de fille, la première, construite en 1896, mais également l'emplacement d'une mairie qui sera inaugurée en 1904 et d'une école de garçons en 1912 (architecte Deschamps, successeur de Duval). En 1922, Pierre Caro, architecte communal agrandit l’établissement par l’adjonction de l’aile située le long de la rue Alphonse Guérin. C’est la seule partie qui a été épargnée par les bombardements de 1944. Le village se rapproche de plus en plus de la voie ferrée et de la nationale au point que, après la première guerre mondiale, la question du rattachement à Mantes se pose. La municipalité de 1925 est élue sur ce projet et la décision est votée en 1929. La ville de Mantes réussit là un agrandissement important scellant le destin de Mantes-Gassicourt.

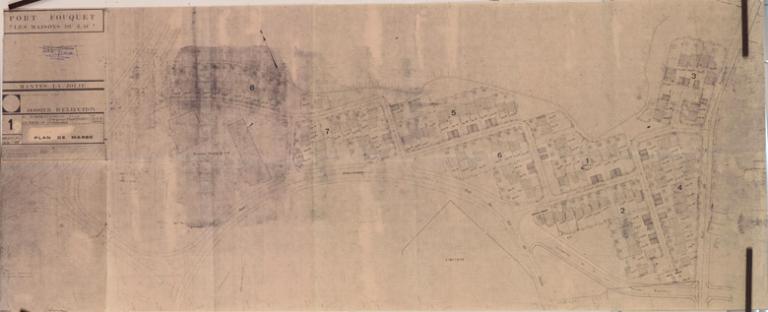

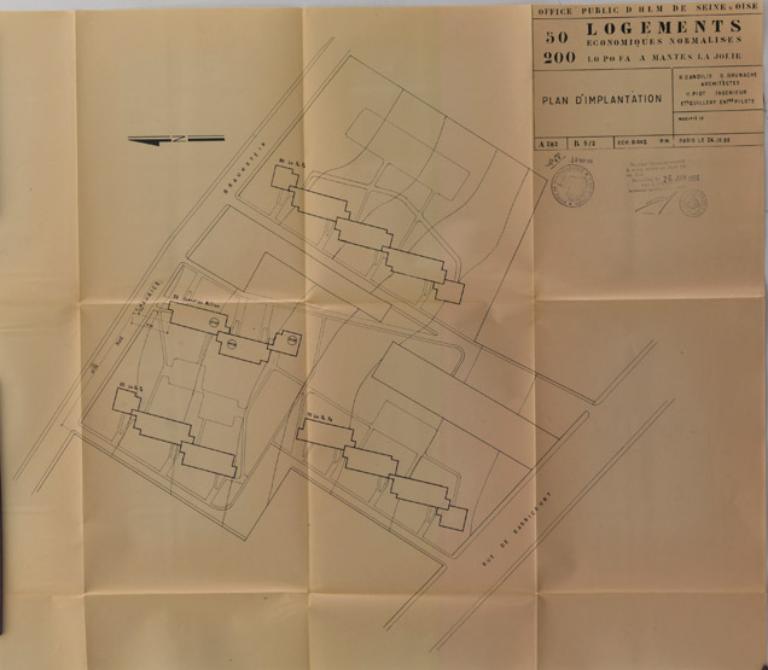

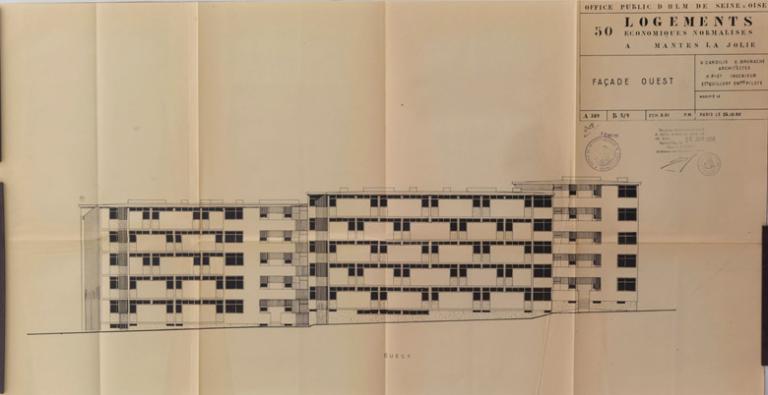

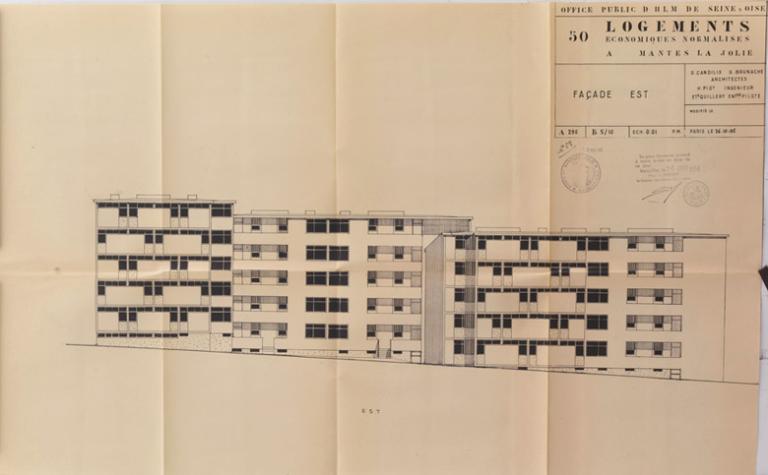

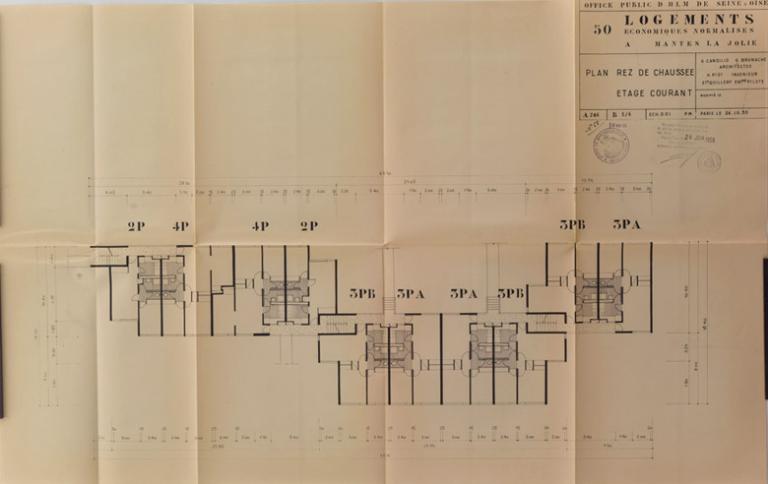

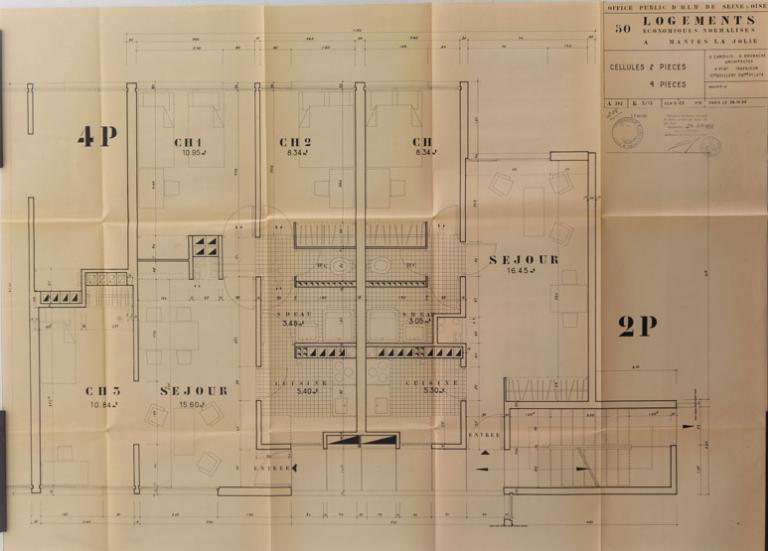

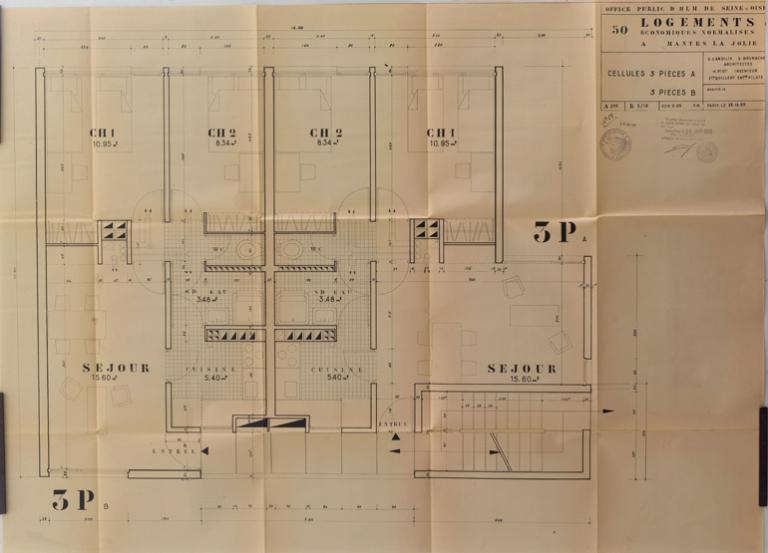

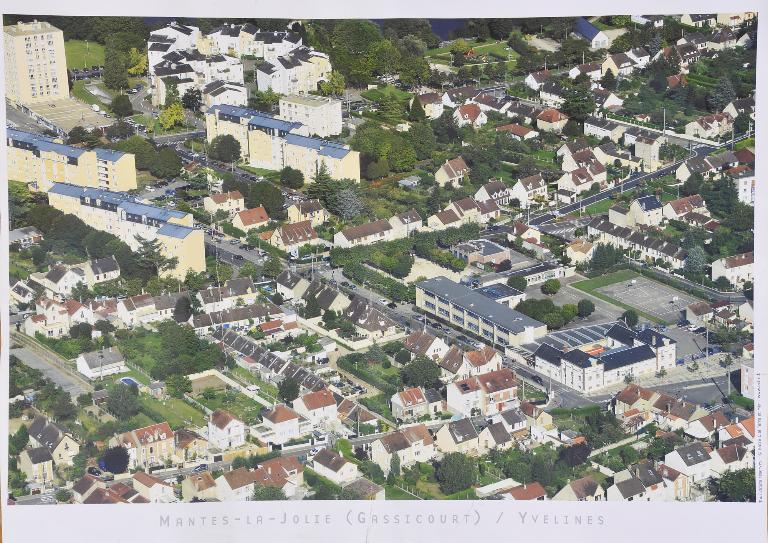

Devenu un quartier de Mantes, Gassicourt offre des possibilités importantes de construction. La collaboration des architectes de la Reconstruction continue : ainsi pour les immeubles de la « demi-lune », rue Géo-André, Raymond Gravereaux, Raymond Lopez et Gaston Lemercier réalisent en 1955 quatre immeubles économiques et familiaux pour la SEMICLE, Société d’Économie mixte pour la construction de logements économiques. Non loin de là, entre le boulevard du Maréchal-Juin et la rue Senard, Gravereaux, Lopez, Marabout puis Gojard bâtissent en plusieurs tranches de 1951 à 1957 six barres pour l’office Public d’HLM de Seine-et-Oise.Lors du concours Million pour la création de logements économiques : un logement de trois pièces doit coûter un million de francs. Les architectes Candilis, Brumache et l’ingénieur Henri Piot répondent à ce concours. Les immeubles de la Croix Ferrée sont l’exacte application de ce projet : « Le logement de base se compose de deux travées de largeurs différentes. La première de trois mètres comprend le séjour et la chambre des enfants. Le séjour joue le rôle d’entrée et distribue la cuisine et les chambres, via un palier. La salle d’eau, située entre la cuisine et la chambre des enfants est traversante. Les assemblages des groupes de logement sont réalisés par des circulations verticales et l’équipe propose plusieurs figures d’assemblage en multipliant les possibilités … ». Non loin de là, rue Toutain, rue Bodet, rue des Coquilles ce sont des pavillons individuels qui sont construits selon le principe des Castors du rail.

C'est à Gassicourt que sont construits les lycées Saint-Exupéry et Jean-Rostand puis le Val Fourré.

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age, 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e moitié 20e siècle

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) CREDOP

- (c) Archives municipales de Mantes-la-Jolie. Fonds Bertin

- (c) Archives municipales de Mantes-la-Jolie. Fonds Bertin

- (c) Archives municipales de Mantes-la-Jolie. Fonds Bertin

- (c) Archives municipales de Mantes-la-Jolie. Fonds Bertin

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) CREDOP

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) CREDOP

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) CREDOP

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) CREDOP

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Archives municipales de Mantes-la-Jolie. Fonds Bertin

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Contient

- Cimetière de Gassicourt

- Eglise paroissiale Sainte-Anne

- Ensemble de 3 pavillons

- Ensemble de 6 immeubles HLM

- Gares de Mantes-la-Jolie

- Gendarmerie

- Groupe scolaire Ferdinand-Buisson

- Immeuble HBM

- Immeubles de la Demi-Lune

- Lycées Saint-Exupéry et Jean Rostand

- Mairie-école, actuellement centre de vie sociale Paul-Bert

- Maison, 108, Boulevard du Maréchal-Juin

- Portail occidental

- Z.U.P. du Val Fourré

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.