Photographe, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

- inventaire topographique

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Andrésy - Andrésy

-

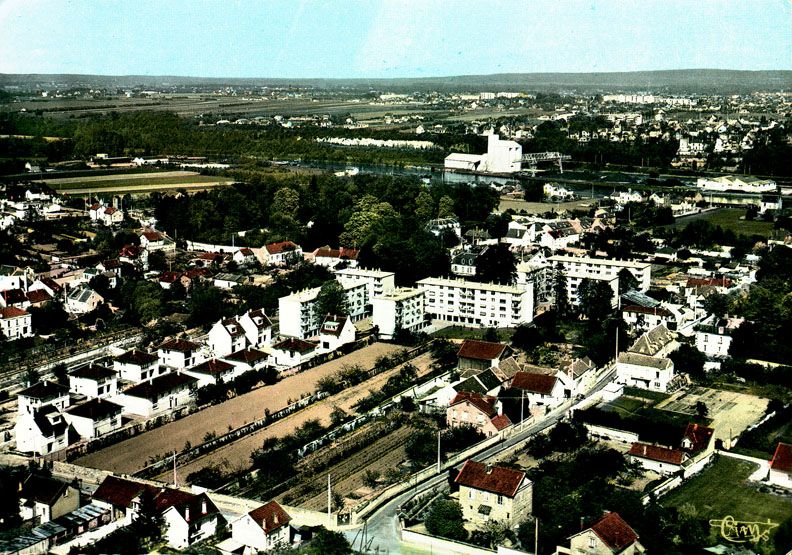

Commune

Maurecourt

-

Dénominationsensemble agricole

-

Parties constituantes non étudiéesmaison, mur de clôture

La totalité du dossier (incluant aussi la synthèse et/ou la bibliographie) est disponible en bas de page dans la rubrique « Documentation – Liens web ».

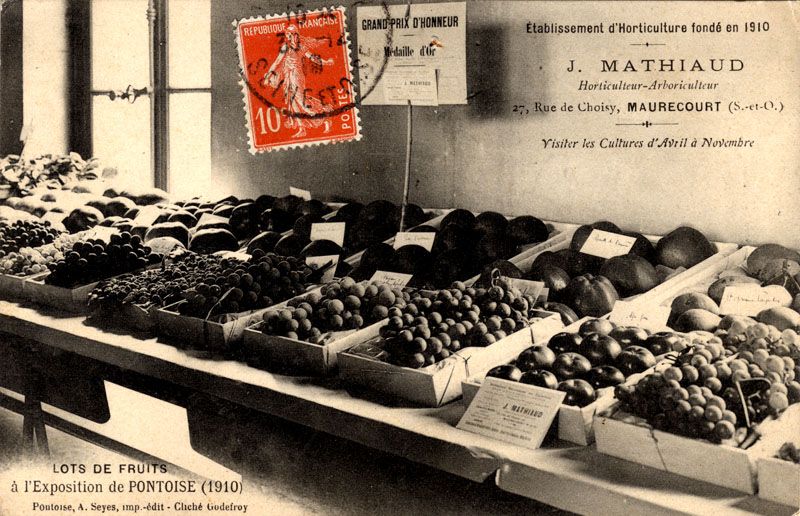

La production du chasselas à Maurecourt a dès le 19e siècle remplacé la vigne dont la culture était moins intéressante que dans les terroirs voisins. La culture du chasselas doré, pratiquée à Thomery en Seine-et-Marne depuis les années 1730, a été connue à Conflans-Sainte-Honorine, à Maurecourt et à Andrésy au 19e siècle. Mais tandis qu'à Conflans-Sainte-Honorine on vendait le fruit à l'automne, en plein saison, à Maurecourt, une dizaine de producteurs ont pratiqué la conservation à la Thomery jusqu'à la seconde guerre mondiale et une des dernières chambres à raisins conservée vient juste d'être détruite. Le principe de la culture du chasselas est celui des murs à pêches de Montreuil qui remonte au début du 17e siècle : des murs recouverts de chaux qui emmagasinent la chaleur du jour pour la restituer la nuit. Devant ces murs sont palissés des ceps de vigne à différentes hauteurs. Les murs sont couverts d'un chaperon sous lequel des consoles supportent des protections en paille ou en verre. Des os de moutons scellés dans les murs permettaient d'accrocher la vigne. Cette culture était l'objet de tous les soins : en juillet des mains habiles (de femmes la plupart du temps) pratiquaient le ciselage c'est-à-dire ôtaient de chaque grappe, avec des ciseaux très fins, une partie des grains afin que les autres puissent grossir et mûrir. Après de multiples soins, la récolte était faite précautionneusement, chaque grappe étant soigneusement épluchée c'est-à-dire débarrassée de grains abimés. De plus, durant les quinze derniers jours avant les vendanges, chaque grappe est individuellement ensachetée pour achever sa maturation et éviter la gourmandise des oiseaux. En 1848, à Thomery fut découvert de manière empirique un procédé pour conserver ce raisin de qualité et pouvoir le vendre tout l'hiver aussi frais que s'il venait d'être cueilli. : c'est la conservation à rafle fraîche qui consiste à cueillir chaque grappe avec un morceau de sarment qui sera plongé dans un flacon rempli d'eau rangé dans une pièce fraîche et obscure. Au début du 20e siècle, la concurrence des raisins forcés belges oblige les cultivateurs à diversifier leur production ; ils utilisent leur savoir-faire et leurs murs pour la production de fruits dont la belle taille est récompensée lors de concours. En 1913, un viticulteur de Jouy-Le-Moutier obtient à l'exposition d'automne une médaille d'or avec félicitations du jury car il sait si bien ajouter une corde précieuse à son arc en réponse aux bouderies inquiétantes de ses espaliers de chasselas. Il avait présenté 50 passe-crassanne de 560 à 700 grammes avec une reine de 2, 975kg.

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

maître d'oeuvre inconnumaître d'oeuvre inconnuCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Construits en moellon de calcaire local, les murs sont enduits de plâtre pour emmagasiner la chaleur. Un chaperon de tuiles les couvre en débordant afin de protéger les espaliers. Certains comportaient des tiges métalliques supportant des paillassons ou des vitres protégeant le chasselas des pluies d'automne et permettant d'accumuler la chaleur dans les parties hautes. Au printemps, on pouvait aussi y fixer des toiles pour éviter les gelées tardives. Des os de mouton étaient fichés dans les murs pour guider le palissage. On peut distinguer trois sortes de murs : les murs de plain-champs, hauts de 2, 75 mètres et très longs. Ils comportaient huit rangées en hauteur. On a aussi les murs de clos, moins élevés et les murs de façade. Les chambres à raisin étaient en général à l'étage. Elles comportaient des étagères de bois avec les flacons dans lesquels trempaient un sue grappe avec son sarment. Des morceaux de charbon de bois étaient glissés dans chaque flacon pour garantir la pureté de l'eau.

-

Murs

- calcaire

- moellon

-

État de conservationmauvais état

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.