Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

- inventaire topographique

-

Asseline StéphaneAsseline StéphaneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Petit Montrouge

-

Commune

Paris 14e arrondissement

-

Adresse

2 place Ferdinand Brunot

-

Cadastre

2014

CL

63

-

Dénominationshôtel de ville

-

Destinationshôtel de ville

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéeslanternon

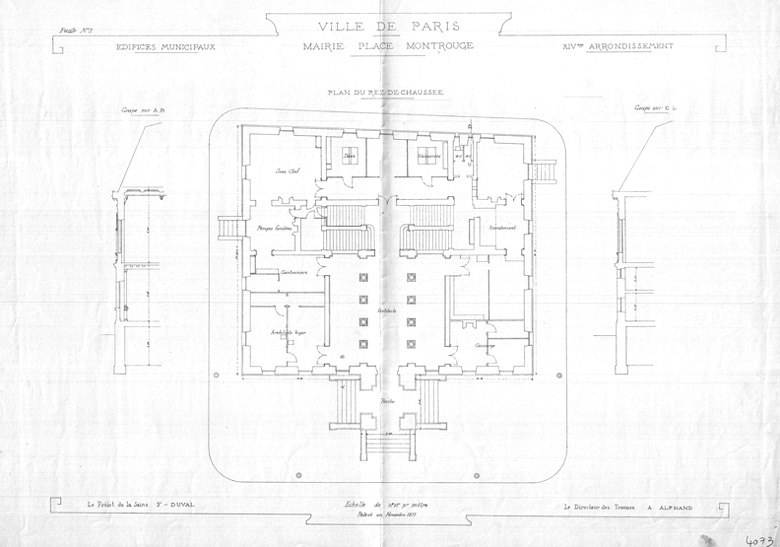

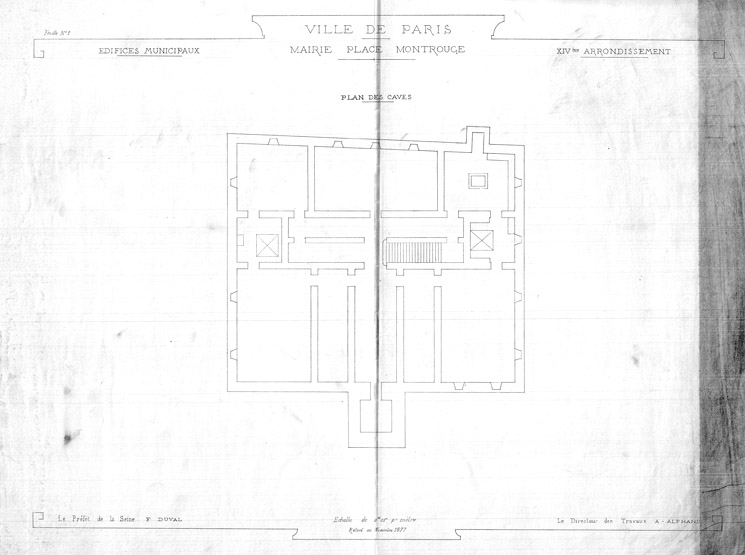

La proximité du mur d'octroi ayant déplacé le noyau vital de Montrouge à proximité de Paris, la création du centre réunissant le dispositif communal (mairie et écoles) a été décidée en 1846, sous la Monarchie de Juillet. L'hôtel de ville de Montrouge fut construit de 1851 à 1855 par Claude Naissant, architecte en chef de l'arrondissement de Sceaux sur un terrain acheté par la commune de Montrouge à l'Assistance Publique en 1849. Cette construction se fit à l'initiative d'Alexandre Dareau, maire de la commune. la mairie est inaugurée le 14 novembre 1855 par le préfet Berger.

Après l'annexion du Petit Montrouge par la Ville de Paris en 1860, l'hôtel de ville a fait l'objet d'extensions pour adapter son fonctionnement aux besoins d'une population plus nombreuse.

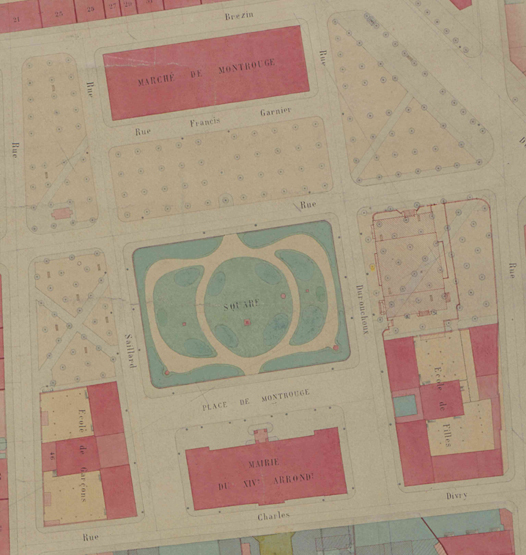

Le baron Haussmann, préfet de la Seine, fit le choix de ré-employer le bâtiment existant, en l'agrandissant et en créant une véritable place de la mairie prolongée d'un square. Élaborée à l'échelle du quartier, la composition de ces édifices édilitaires sur la place (le corps central de la mairie dans l'axe majeur) tend donc à créer un espace urbain global auxquels participent le square (implanté en 1862) et le marché couvert (ouvert en 1866)

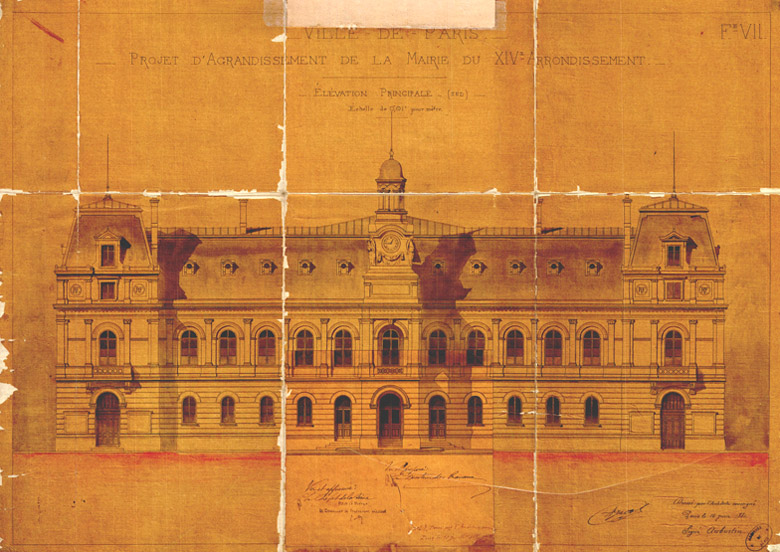

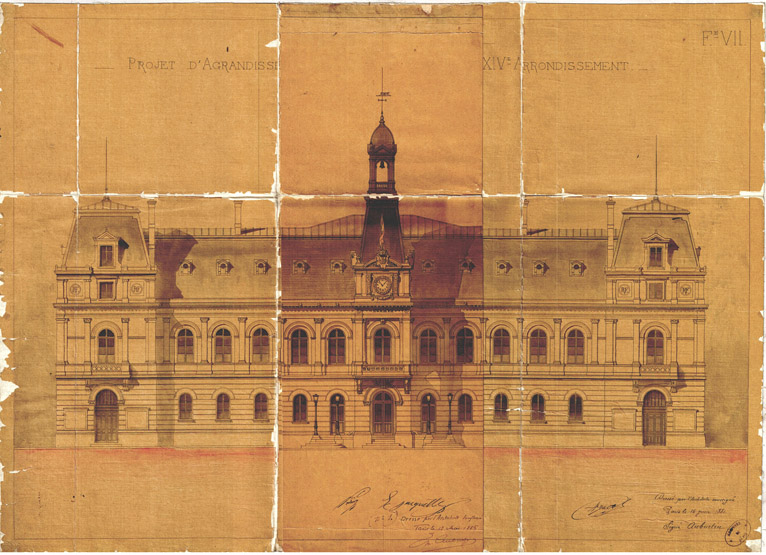

Des avant-projets de ces extensions sont proposés par Émile Vaudremer en 1862 (un projet, non daté, est consultable aux Archives de Paris), puis par son successeur Ginain mais c'est Émile Auburtin, architecte de la ville alors en charge de l'arrondissement, qui réalise l'agrandissement de la mairie entre 1882 et 1891.

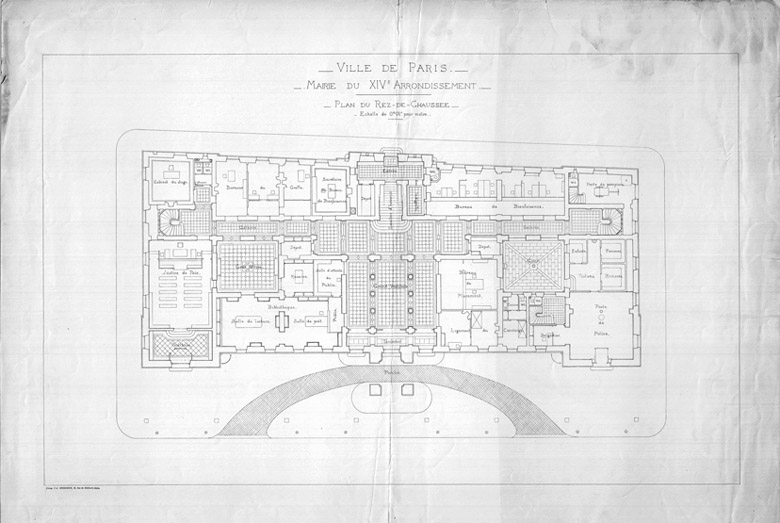

Le pavillon de gauche, destiné à accueillir au rez-de-chaussée la Justice de Paix (jusqu’alors localisée en dehors de la mairie) et un certain nombre de bureaux dans les étages fut construit en premier. Puis, ce fut au tour du pavillon de droite, où on installa au rez-de-chaussée le poste central de police et le poste de pompier, et dans les étages, les bureaux du maire et des adjoints, ainsi que celui du secrétaire de mairie. La partie centrale du bâtiment fut traitée ensuite.

En 1936, la cour de gauche est recouverte par une voûte en béton translucide remarquable.

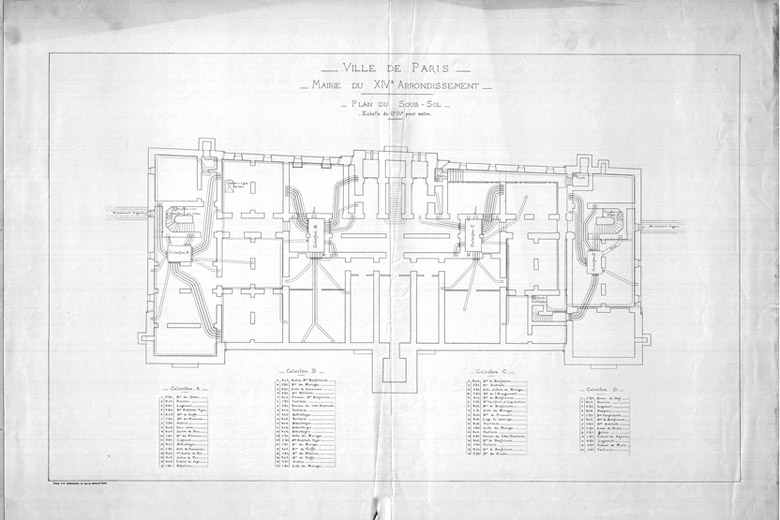

Le sous-sol de la mairie de 1881 est aménagé à la fin des années 1930 en abri de la défense passive. En 1936, une mairie annexe est construite à proximité par Georges Sébille.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle , daté par travaux historiques

- Secondaire : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1851, daté par travaux historiques

- 1882, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Naissant Claude (architecte)architecte départemental attribution par sourceNaissant Claude (architecte)Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Auburtin Elie-François-Alexandre-Emilearchitecte communal attribution par sourceAuburtin Elie-François-Alexandre-EmileCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Elie-François-Alexandre-Emile Auburtin, élève de Simon-Claude Constant-Dufeux à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, promotion 1857. Réalise les agrandissements de la mairie de Montrouge, inaugurés en 1889.

-

Auteur :

Le bâtiment originel est d'ampleur modeste, comme peut l'être une mairie de village. Une description complète de son état d'origine figure dans une notice architecturale publiée en 1878 dans l "Inventaire Général des œuvres d'art appartenant à la ville de Paris dans les édifices civils" (cette description est retranscrite en annexe). Il s'agissait d'un édifice carré, à deux étages. Le rez-de-chaussée est traité en bossage continu en table. Les fenêtres du premier étage sont cintrées et séparées par des pilastres corinthiens supportant une frise à modillons et à têtes de lions. Au dessus, se trouve un étage de comblé, percé d'oeils-de-boeuf. Le bâtiment est couvert d'un toit à longs pans à croupe brisée.

Cet édifice a fait l'objet d'un traitement soigné, observable dans l'avant-corps central flanqué de quatre statues d'Hyacinthe Chevalier personnifiant les actes de l’État Civil et encadrant les angles du campanile. Celui ci, véritable signal urbain, est coiffé d'un toit en pavillon surmonté d'un lanternon abritant une cloche. Le soin apporté au décor de la salle des mariages, dont le plafond est en chêne sculpté à caisson, relève de la même attention.

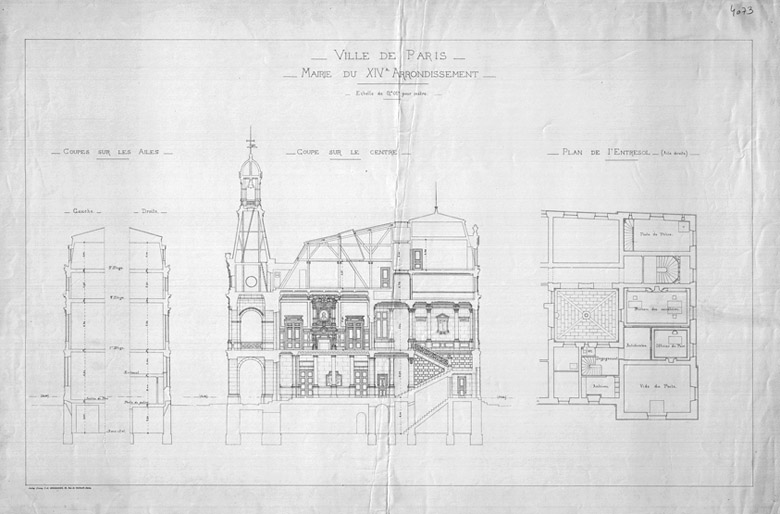

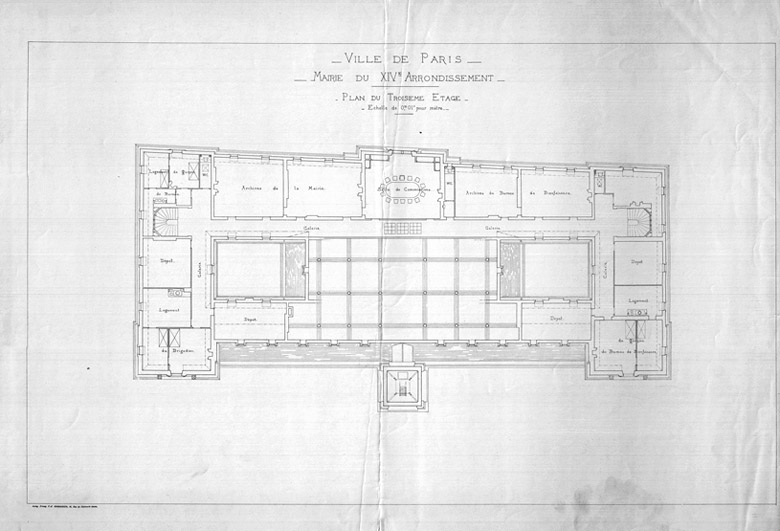

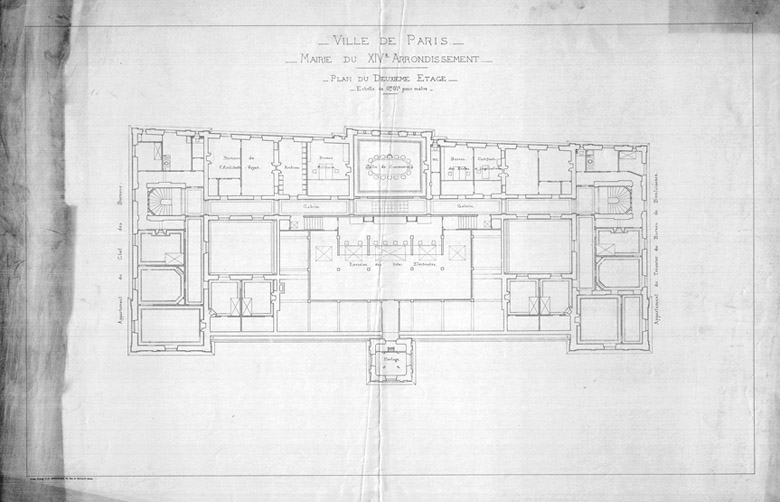

Les travaux d'agrandissement conduits par Émile Auburtin entre 1882 et 1891 portèrent sur la construction de deux pavillons de part et d'autre de la partie centrale du bâtiment. Un devis détaillé, signé de l'architecte le 28 juin 1882 (Archives de Paris, V27M4 art.1-13) nous apprend que les matériaux utilisés pour la construction sont : "soubassement : meulière, moellon, briques de Vaugirard pleine et creuse, que les piles de fonds sont en banc royal de Saint Maximin , le mur de face de la cour intérieure en roche d'Euville. Les soubassements des façades intérieures sont également en roche d'Euville alors que les murs en hauteur sont en roche douce de Marly-la-Ville". Chaque nouvelle aile comprend deux étages carrés (soit un étage de plus que le corps central) et est couverte d'un toit en pavillon à terrasse faîtière. Les façades sur les rue Castagnoux et Saillard ont reçu des fenêtres à fronton droit porté par des consoles. La partie centrale du bâtiment passe de 3 à 5 travées de part et d'autre du porche et de la loge centrale. L'avant-corps et le campanile sont entièrement reconstruits et les statues d’Hyacinthe Chevalier déposées. Au centre, le porche rectangulaire à arcade en plein cintre compte comporte une loggia centrale surmontée d'une horloge entre des pilastres corinthiens et coiffée d'un campanile.

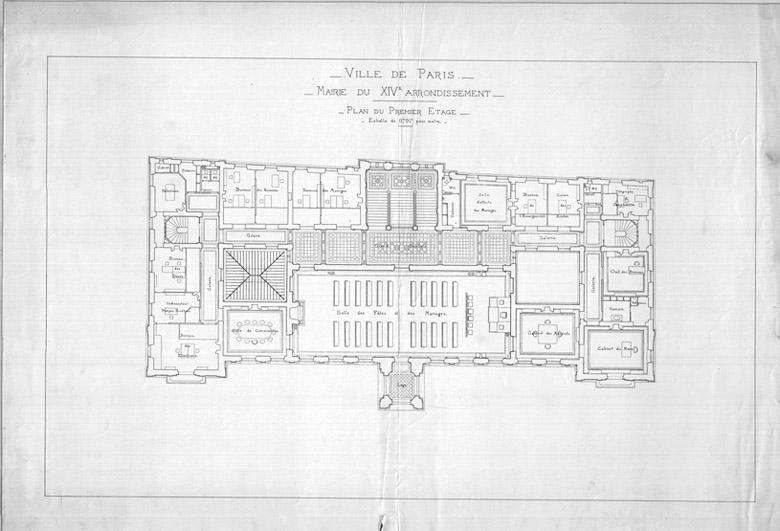

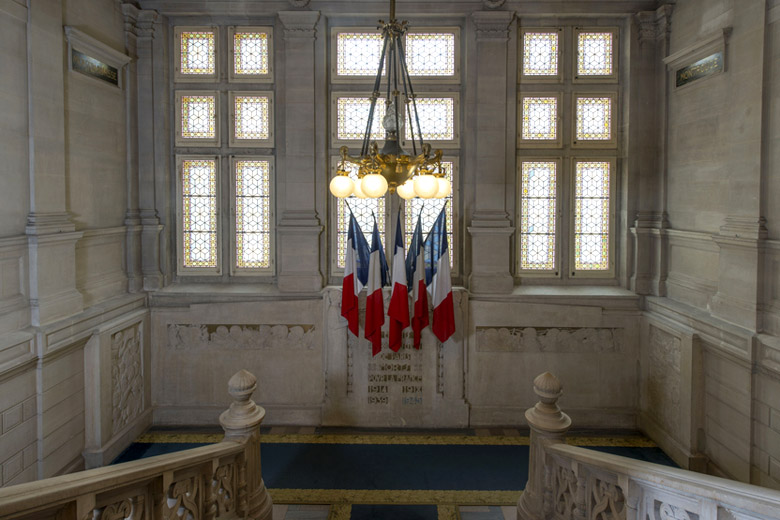

La nouvelle mairie couvre une surface de 1365 m2 (contre 598 m2 pour la mairie d'origine) et comporte deux petites cours intérieures. L'escalier d'honneur est complexe avec une première volée centrale et une deuxième volée double à montées parallèles.

Au premier étage, la salle des mariages, faisant également office de salle des fêtes et de salle du conseil municipal, est considérablement agrandie. Elle comprend désormais sept baies en façades et mesure 25 mètres de long sur 10 mètres de large. Le décor de cette salle a fait l'objet d'un concours pour la réalisation de trois grandes toiles, remportées par Maurice Chabas (1862-1947) et livrées en 1889. Elles ont pour sujet Les Fiançailles, le repas de noces et le repos du travailleur.

-

Murs

- calcaire grand appareil

-

Toitsardoise, zinc en couverture

-

Étages2 étages carrés, étage de comble, rez-de-chaussée surélevé

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans brisés

- toit brisé en pavillon

- flèche carrée

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier de type complexe en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protections

-

Précisions sur la protection

La mairie est protégée au titre du Plan Local d'Urbanisme.

- (c) Ville de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Archives départementales de Paris

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Philippe Ayrault, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

Documents d'archives

-

Casier archéologique. Document de séance du 20/01/2009. Commission du Vieux Paris.

-

Archives de Paris. V27M4 art.1-13, Mairie du XIVe.

Bibliographie

-

Inventaire général des richesses d'art de la France, Paris, monuments civils. Paris, Librairie Plon, 1889, T.2, p.22.

-

Bayard, J.Emile. Montparnasse hier et aujourd'hui. Paris, 1927, p.248.

Périodiques

-

Leloup, Laurence. "Un aspect de l'architecture administrative du XIXe siècle, les mairies d'arrondissement de Paris", Mémoires de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Île-de-France, 1986, p. 247-276.

-

Hervier, Dominique. "Hôtels de ville et mairies d'Île-de-France, implantation et architecture", Mémoires de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Île-de-France, 1987, p. 367-377.

Annexes

-

Inventaire général des oeuvres d'art appartenant à la ville de Paris dans les édifices civils, 1878.

Conservateur du patrimoine, service Patrimoines et Inventaire, Région Ile-de-France.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservateur du patrimoine, service Patrimoines et Inventaire, Région Ile-de-France.