Le 22 octobre 1923, Gustave Quinson, important impresario de l’entre-deux-guerres, lance le chantier du nouveau théâtre de la Michodière[1]. Construit par Auguste Bluysen, il constitue une audace architecturale que son auteur réalise avec l’association « hardie, mais sûre[2] » des frères Perret. Leur collaboration n’est pas un coup d’essai. Les entrepreneurs et l’architecte se sont déjà illustrés quelques années plus tôt par la réalisation complexe et remarquée du théâtre Daunou (1921).

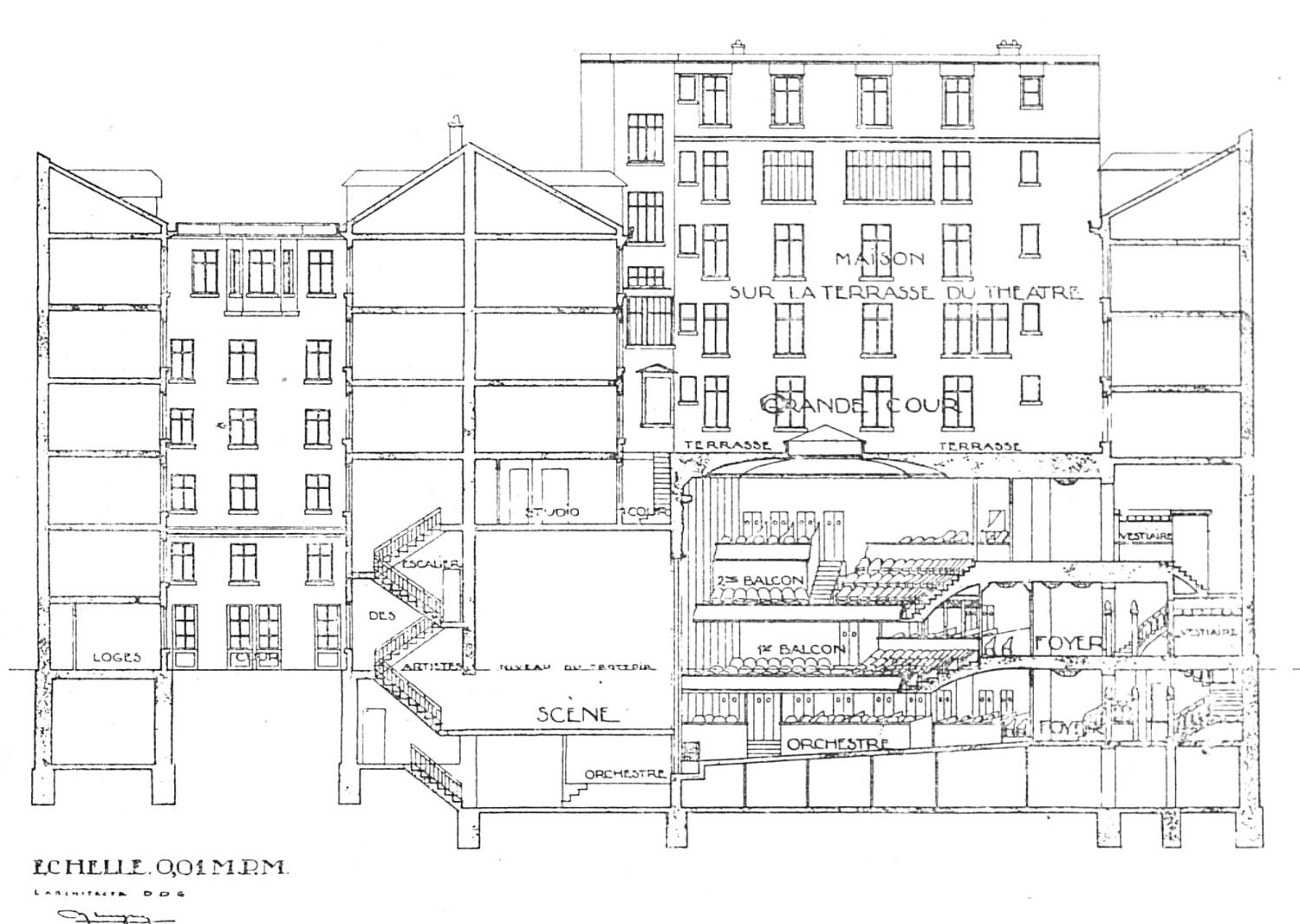

Comme pour ce précédent chantier, la difficulté de la commande tient à l’exiguïté de la parcelle et à l’obligation d’édifier au-dessus de la future salle, de 850 places, un immeuble d’habitation afin d’obéir à la nouvelle législation qui impose la sauvegarde des logements détruits lors des reprises de terrain. Pour créer le vide nécessaire à un tel projet, les caves, les boutiques et la cour principale sont détruites. La structure du bâtiment est confortée par la mise en place de deux poutres maîtresses parallèles en béton armé de 15 m chacune en remplacement de deux des murs porteurs supprimés. Ce confortement soutient le poids de la double coupole elliptique conçue par les frères Perret[3]. La scène et l’orchestre sont ainsi installés au niveau des anciennes caves tandis que le premier balcon du théâtre ouvre sur le hall d’entrée au rez-de-chaussée. L’accès aux immeubles en fond de parcelle par une cour recréée au deuxième niveau est ainsi préservé.

Cet agencement particulier fait du théâtre de la Michodière un des rares établissements de Paris[4] où l’entrée débouche au niveau du premier balcon. Il pouvait en son temps surprendre le visiteur habitué à la succession des salons d’accueil des théâtres traditionnels. La façade relativement modeste et l’enchaînement des espaces (hall-billetterie puis foyer en angle desservant directement les escaliers) dissimulent l’ampleur de la salle.

À l’intérieur, le talent de Jacques-Émile Ruhlmann, auteur des décors du restaurant Le Drouant tout proche, répond toutefois aux présupposés décoratifs des théâtres à l’italienne. Les tonalités rouges et chaleureuses des murs offraient une atmosphère feutrée. Si, malheureusement, les arabesques florales dessinées par l’artiste ont depuis disparu, le cadre de scène à cannelures, autrefois couleur vieil or, magnifie toujours la salle. Investissant tous les espaces et malgré le souci d’économie lié à l’opération, Ruhlmann décline un vocabulaire décoratif de style Art déco, alternant motifs de vasques et fleurs stylisées.

L’aménagement de l’éclairage se révèle ici « abondant et intelligemment combiné[5] » par le célèbre décorateur, qui s’attache les talents de créateurs de luminaires d’art renommés. L’entreprise Perzel produit appliques, plafonniers et autres installations d’éclairage indirect complétant les décors. Ruhlmann charge Henri Navarre du décor du front de scène. Membre de la Société des artistes décorateurs, formé à la sculpture sur bois, l’artiste était profondément attaché au travail artisanal. En témoigne ce bas-relief, inspiré de la Commedia dell’Arte, qui sonne comme un écho aux paroles qu’il aimait à répéter : « Tout part des mains[6] ».

Depuis sa création, le théâtre de la Michodière a connu une succession de propriétaires et d’administrateurs qui ont œuvré à la sauvegarde de son cachet d’antan. Il s’affiche désormais comme une des salles parisiennes dont les éléments (hall, vestiaires, bars, etc.) sont les mieux conservés. En témoigne la loge de la célèbre comédienne Yvonne Printemps, mémoire de l’âge d’or du théâtre, qui constitue un bel hommage à l’ancienne directrice de l’établissement : petite pépite patrimoniale parfaitement préservée.

[1] VANZAY, J., « Un nouveau théâtre », La République française, 22 octobre 1923.

[2] COGNIAT, Raymond, « Théâtre de la Michodière par M. Bluysen », L’Architecture, juillet 1927, p. 219.

[3] Objet IFA/AN, 535 A.P. 18/05, pièce 23.5.20, in fonds Perret, Institut français d’Architecture.

[4] Avec les théâtres Édouard VII (1913, Sprague architecte), Daunou (1921, Bluysen architecte), des Nouveautés (1921, Thiers architecte) et le music-hall Le Palace (1921-1923, Oudin et Rabussier architectes).

[5] Voir NIVOIX, Paul, « Le théâtre de la Michodière ouvre ses portes demain », Comœdia, 15 novembre 1925.

[6] ALAIN, Entretien chez le sculpteur, Paris : Paul Hartmann, 1937.

Architecte et décorateur français né à Corbeil-Essonnes