Après la Grande Guerre, la construction théâtrale repart avec dynamisme. Les frères Perret ont démontré que le béton armé permettait de doter les édifices d’ossatures offrant toutes les audaces. Pour autant les programmes architecturaux des lieux de spectacle des années 1920 demeurent, à quelques exceptions notables, semblables à ceux d’avant-guerre. Le plan concentrique reste privilégié mais se simplifie. Les piliers disparaissent, les porte-à-faux permettent la création de balcons en surplomb tandis que les loges se raréfient. Les innovations techniques donnent lieu à des débats passionnés sur l’acoustique des salles de concert dont les figures marquantes sont Gustave Lyon, directeur de la salle Pleyel et là aussi Auguste Perret qui signe la salle Cortot. Parallèlement, ces très belles salles (Daunou, La Madeleine, Pleyel, Saint-Georges, Cortot, les Menus-Plaisirs…) s’accompagnent de la rénovation, parfois reconstruction, de nombreux théâtres parisiens (parmi lesquels Les Nouveautés, Les Mathurins, Le Moulin-Rouge, Marigny, Les Capucines, Les Folies-Bergère, Les Deux-Ânes, L’Eldorado…) qu’il s’agit de rendre conformes au standard de confort moderne et capables de soutenir la concurrence du cinéma désormais parlant (1927).

« Réaliser le meilleur rendement du terrain[1] » : initiatives et commandes privées, entre exigences et contraintes

Le tournant des années 1910-1920 est marqué par l’explosion de la commande privée[2] et la réalisation de projets en germe avant-guerre, tandis que la commande publique semble marquer le pas. Efficacité et rentabilité guident souvent les réalisations. L’adaptation aux contraintes, de sécurité notamment, devient primordiale. Au sein de ce véritable marché concurrentiel, les commanditaires, le plus souvent hommes d’affaires, mais aussi comédiens ou auteurs dramatiques – et dont l’histoire reste à faire – font appel à des architectes dont la mission est avant tout de satisfaire aux « conditions draconiennes de budgets et de temps qui leur sont imposées[3] ». À cela s’ajoutent des « emplacements absolument insuffisants[4] » que les promoteurs s’arrachent. L’insertion sur ces parcelles étroites demande aux concepteurs de l’ingéniosité et aux entrepreneurs de véritables prouesses techniques que permettent les nouveaux modes de constructions. Ces contraintes modifient la présence de ces édifices dans l’espace urbain ainsi que leur structure intérieure. Les façades alignées sur rue perdent, pour les théâtres les plus modestes, leur caractère monumental et tendent à s’effacer du paysage[5] (La Michodière, Les Nouveautés, le théâtre de l’Avenue, le théâtre Adyar). De manière générale, le théâtre ne s’affiche plus comme le monument-palais des siècles passés, pivot d’un programme urbain dont l’Opéra Garnier constitue le modèle paradigmatique. La réduction des espaces d’apparat (hall, escalier, foyer), de la scène et de sa machinerie s’impose souvent. C’est ainsi que, pour bon nombre de salles nouvelles, « il n’y a plus ni cintres, ni dessous, mais un simple plateau ; le sous-sol étant occupé par les loges des artistes[6] ».

Derniers feux du théâtre à l’italienne et plongée dans la modernité

En France, les architectes qui affrontent ces nouvelles contraintes – exiguïté des terrains, budget serré, exigence de sécurité, d’hygiène, de confort, de visibilité et d’acoustique – ont le plus souvent une carrière déjà confirmée mais n’affichent pas nécessairement une spécialisation en matière d’architecture de spectacle, au contraire de l’Angleterre ou des États-Unis. Le mouvement moderne semble se désintéresser du programme des salles de spectacle à l’exception notable de Georges-Henri Pingusson, dont la réalisation des Menus-Plaisirs, édifié à peine un an après le théâtre des Capucines résolument Art déco – redécouvert à l’occasion de cette étude – marque la conversion. En revanche, les réalisations franciliennes d’Auguste Bluysen et Charles Siclis illustrent deux parcours originaux, emblématiques du basculement architectural qui s’opère juste avant la crise de 1929 dont la France subit le choc à partir de 1931.

Variations autour du théâtre « bonbonnière » et collaboration étrangère : Auguste Bluysen

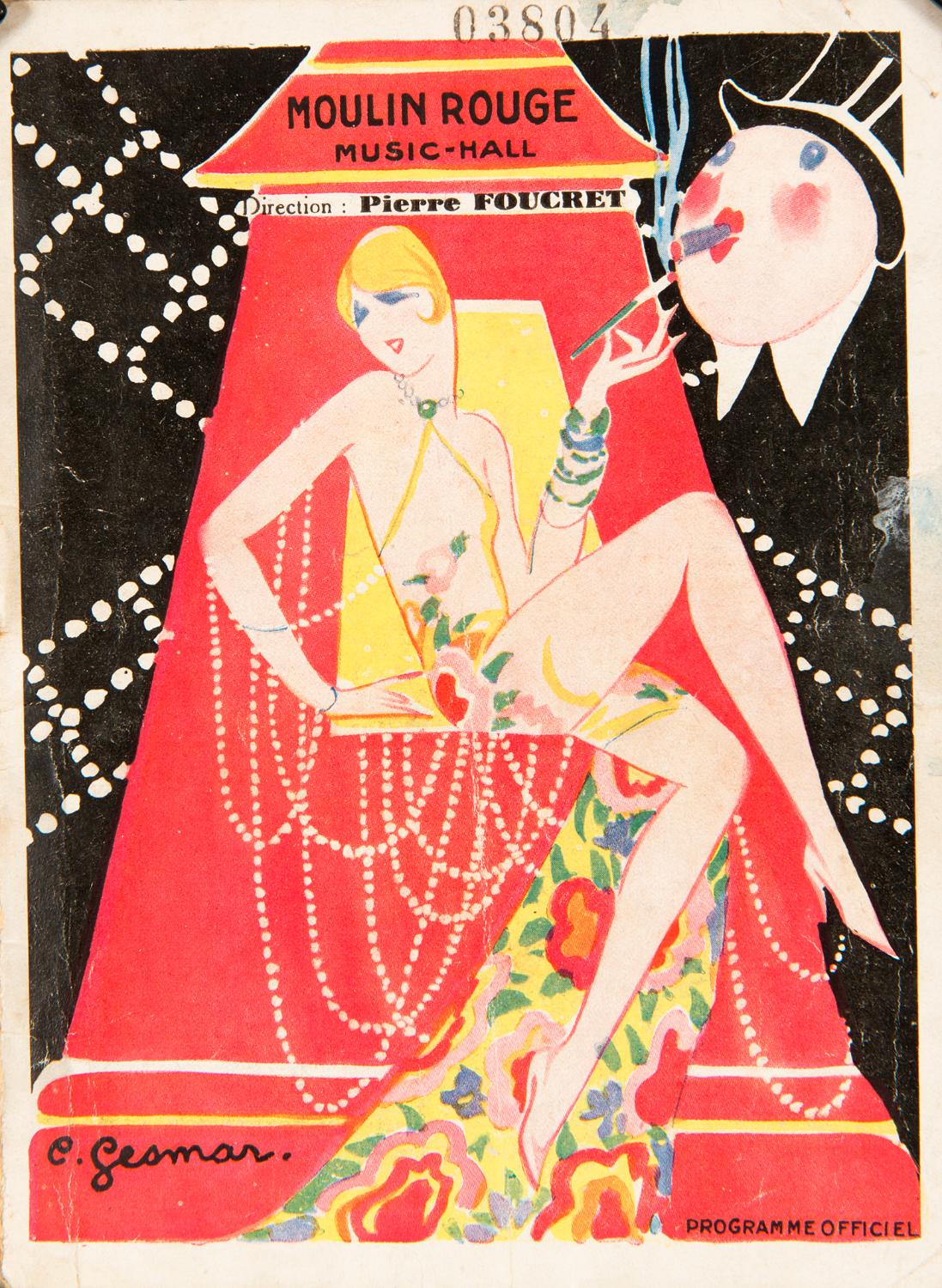

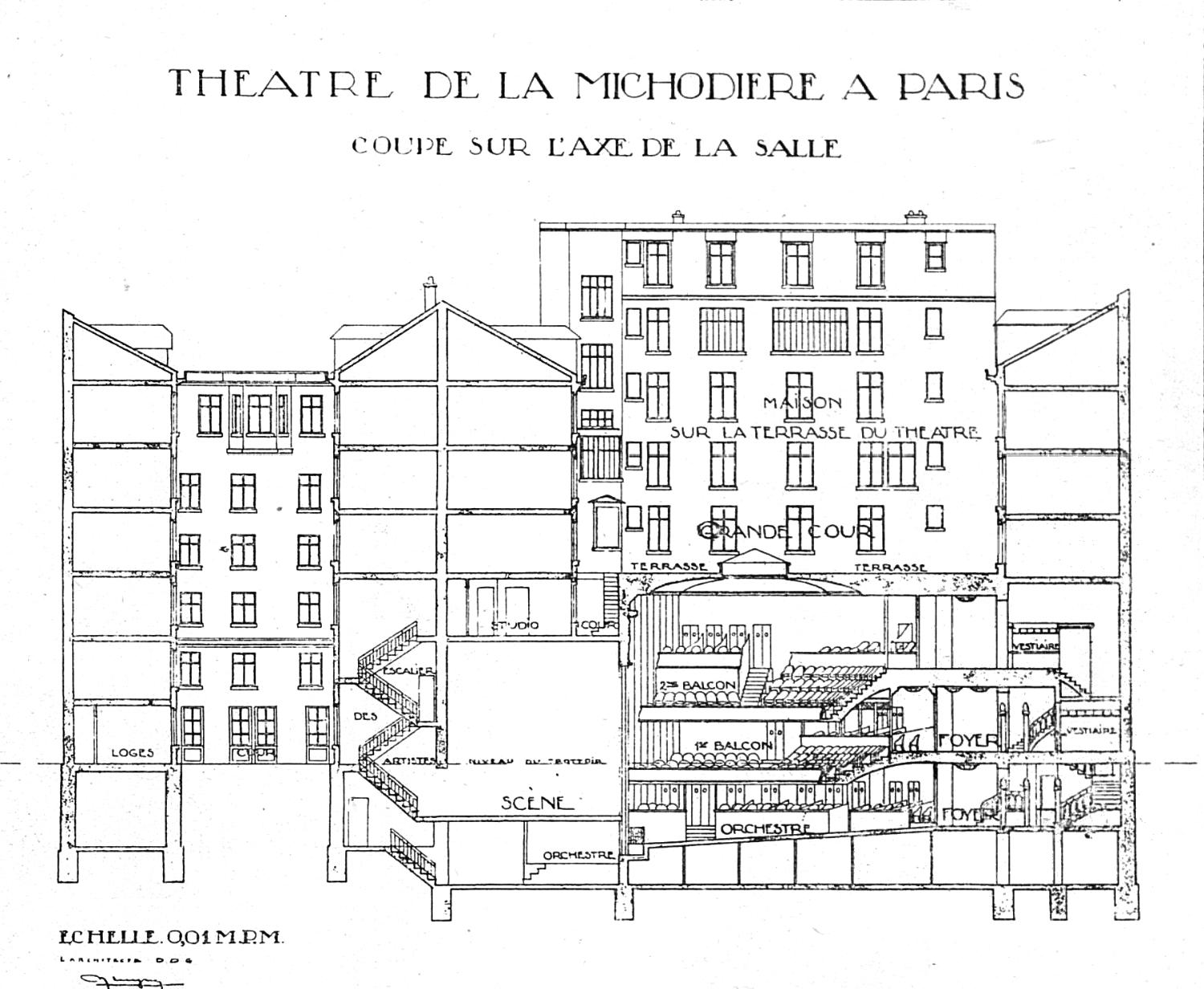

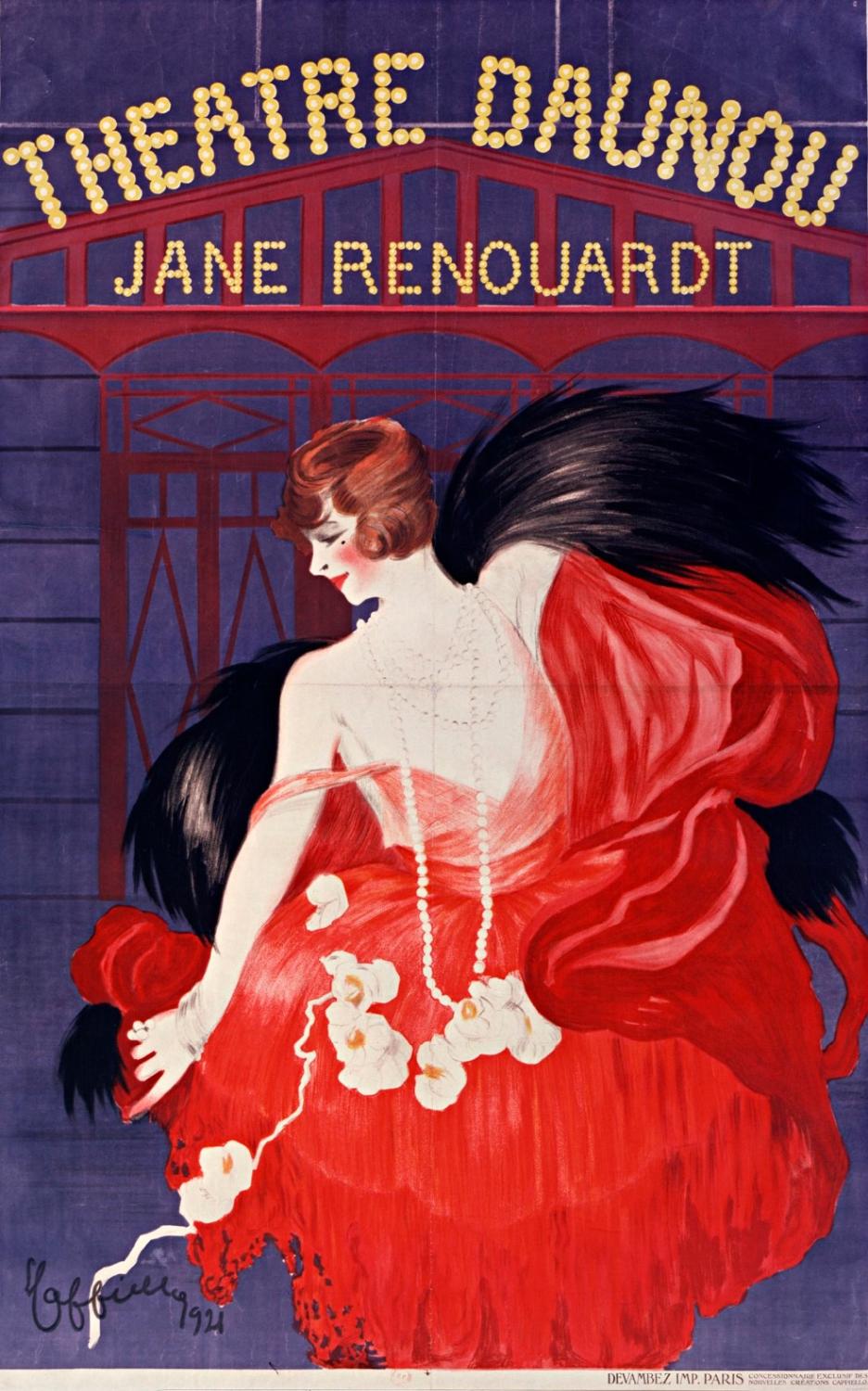

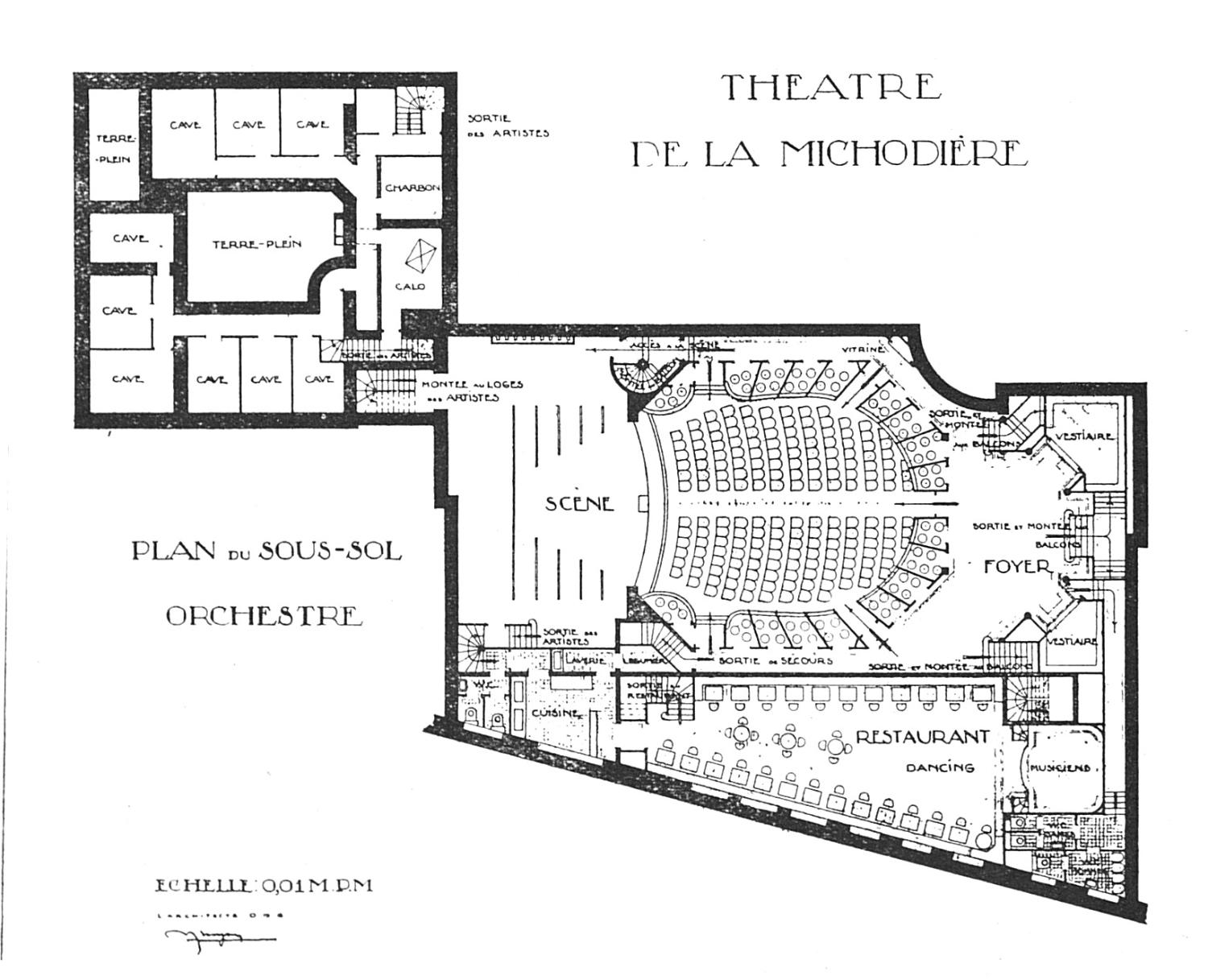

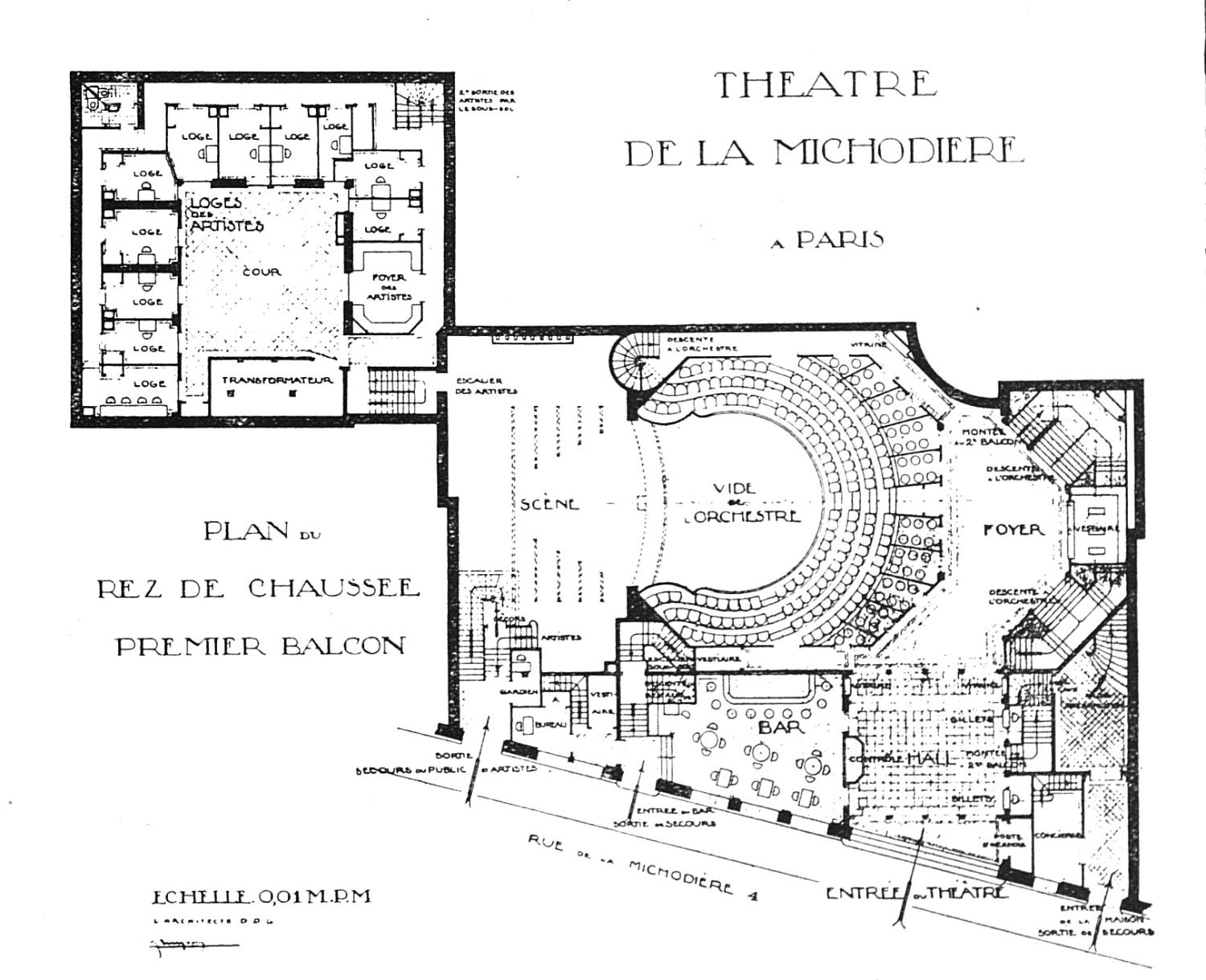

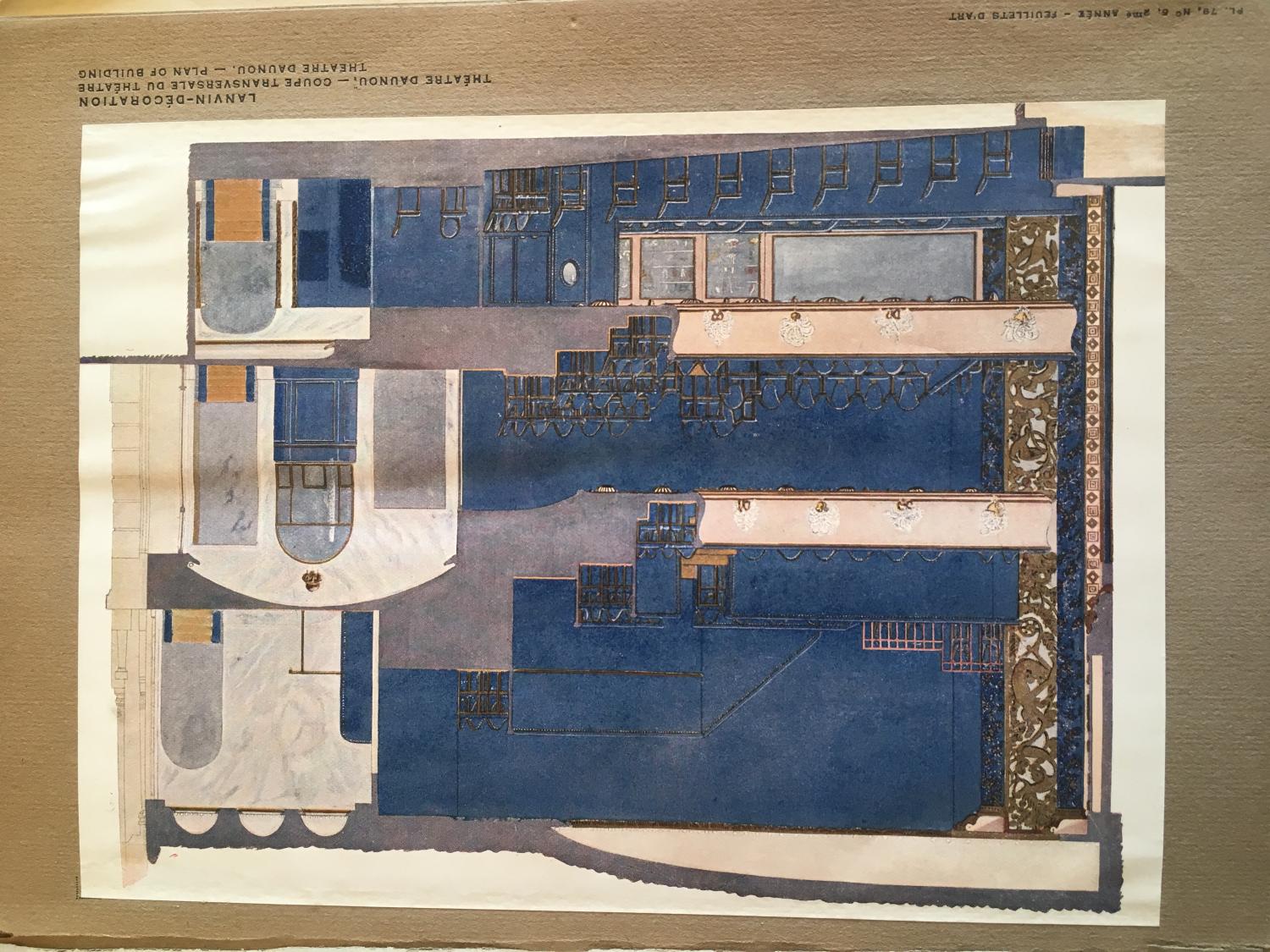

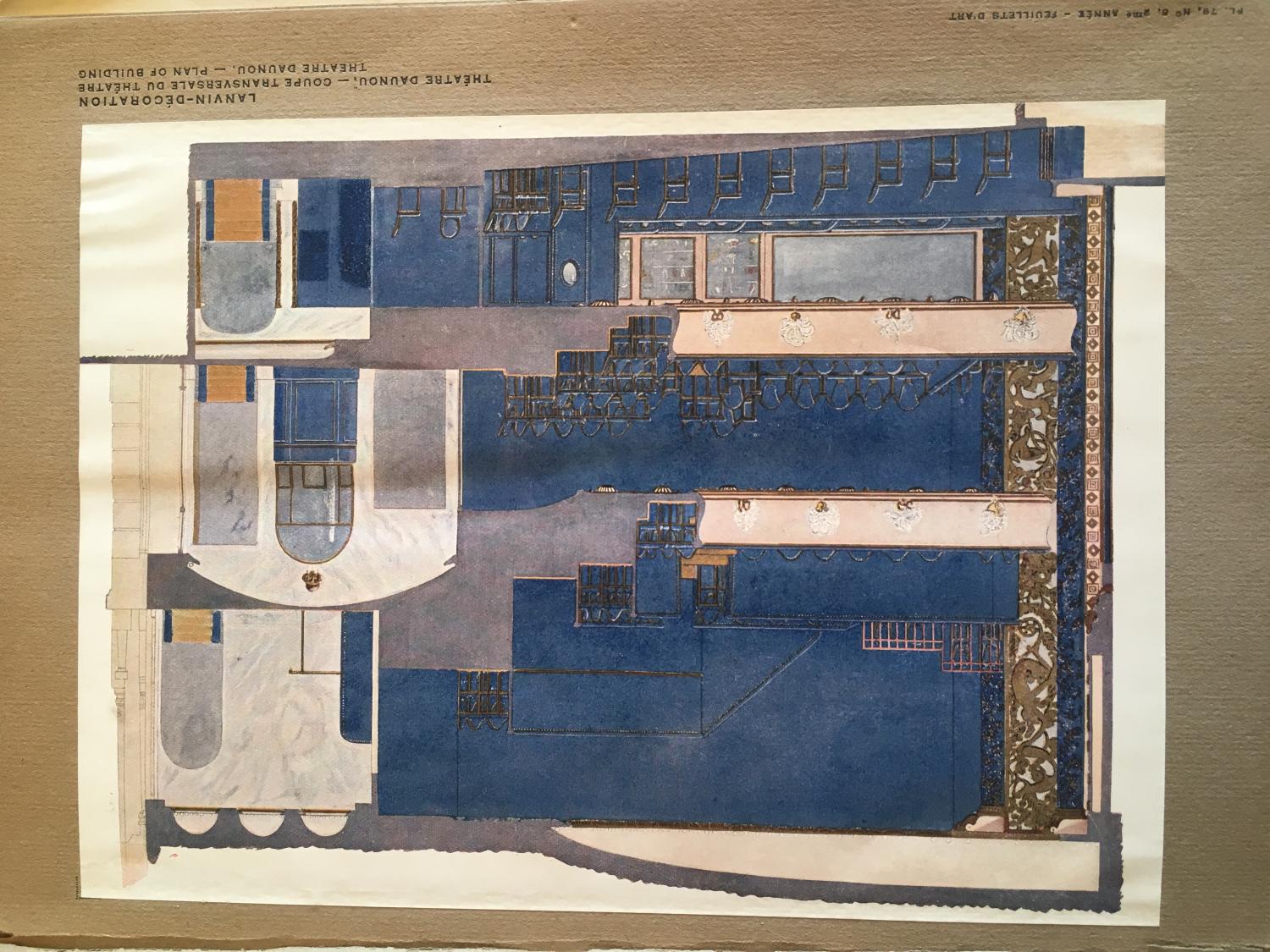

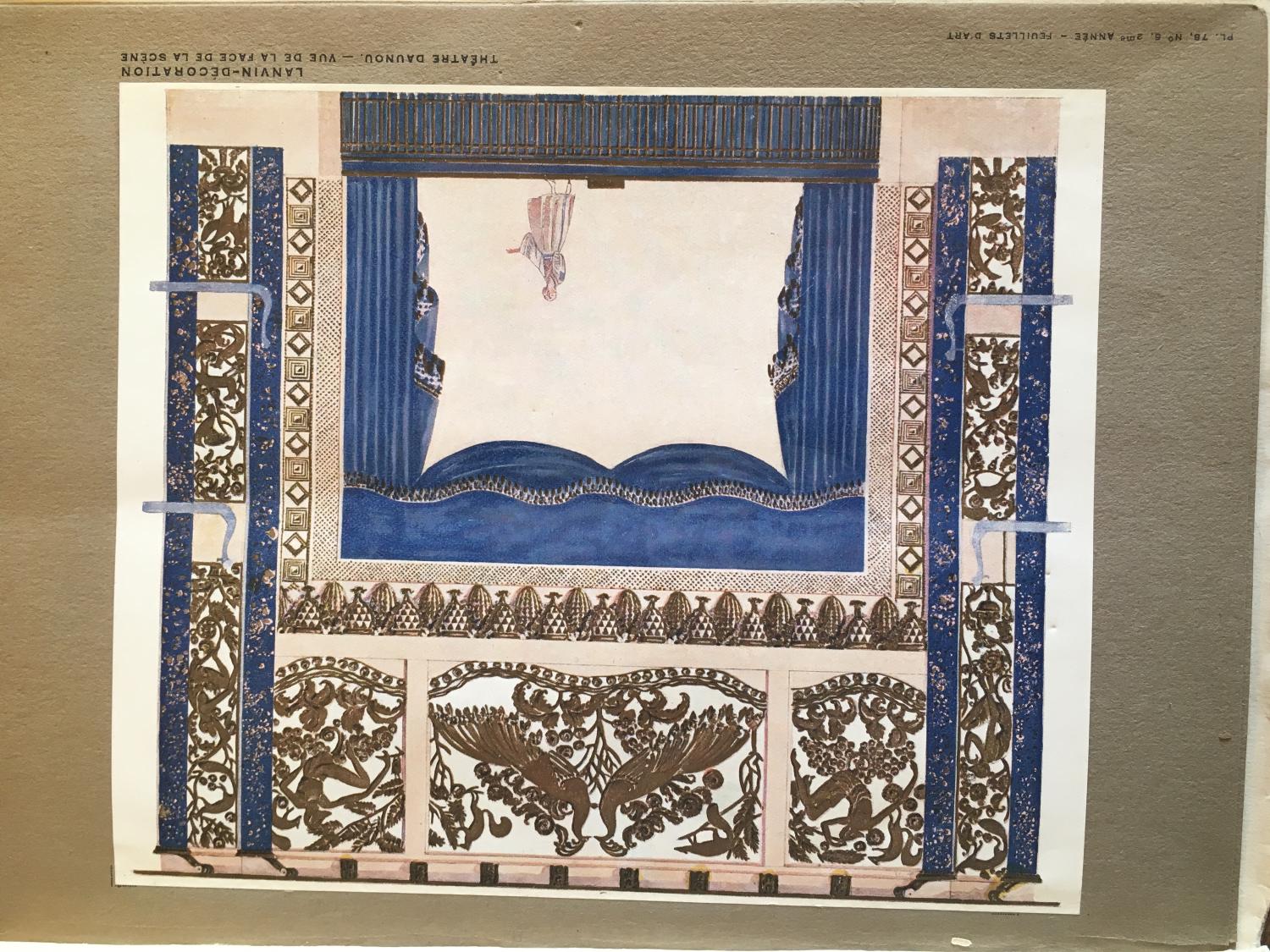

Au début des années 1920, Auguste Bluysen signe la construction du théâtre Daunou (1921) puis de la Michodière (1923-1925). Grâce à sa notoriété bien établie – comme auteur de la tour Lu (1909) à Nantes, des casinos de Granville (1911) et du Touquet-Paris-Plage (1913) – il est choisi pour ériger, à deux ans d’intervalle, ces deux théâtres, enclavés entre des immeubles de rapport : un véritable « tour de force[7] ». Ses procédés modernes, dont il publiera les grandes lignes en 1931[8], satisfont aux « besoins de rapidité ou d’utilisation fractionnée du bâtiment, notamment des sous-sols et rez-de-chaussée qu’on aménage aussitôt faits sans attendre l’achèvement des étages supérieurs[9] ». Ainsi, bien que les plans des deux édifices, en béton armé, conservent les caractéristiques du schéma italien, ils s’adaptent aussi aux servitudes des terrains. Bluysen parvient à insérer les bâtiments dans le tissu urbain, en creusant le sous-sol pour y installer la scène et l’orchestre. L’accès aux théâtres depuis la rue se fait ainsi au niveau du premier balcon. Les scènes, faute d’espace, ne sont pas machinées et ne disposent pas de cintres. Seul un système de poulies pour La Michodière permet de monter les décors. Afin d’offrir le maximum d’ampleur à la salle, Bluysen restreint les dégagements et les foyers de ces petites « bonbonnières », dédiées au répertoire de boulevard, vaudevilles et comédies légères, dont les vedettes sont les comédiennes Jane Renouardt (Daunou) et Yvonne Printemps (Michodière), également directrices des lieux[10]. Au-delà de leurs qualités techniques et fonctionnelles, ces deux réalisations, avatars modernes des théâtres à l’italienne, ont marqué l’architecture de la période pour leur mise en œuvre audacieuse et leur décor avant-gardiste exceptionnel conçu par des maîtres de l’Art déco : Armand-Albert Rateau pour la maison Lanvin à Daunou, J.-E. Ruhlmann à La Michodière.

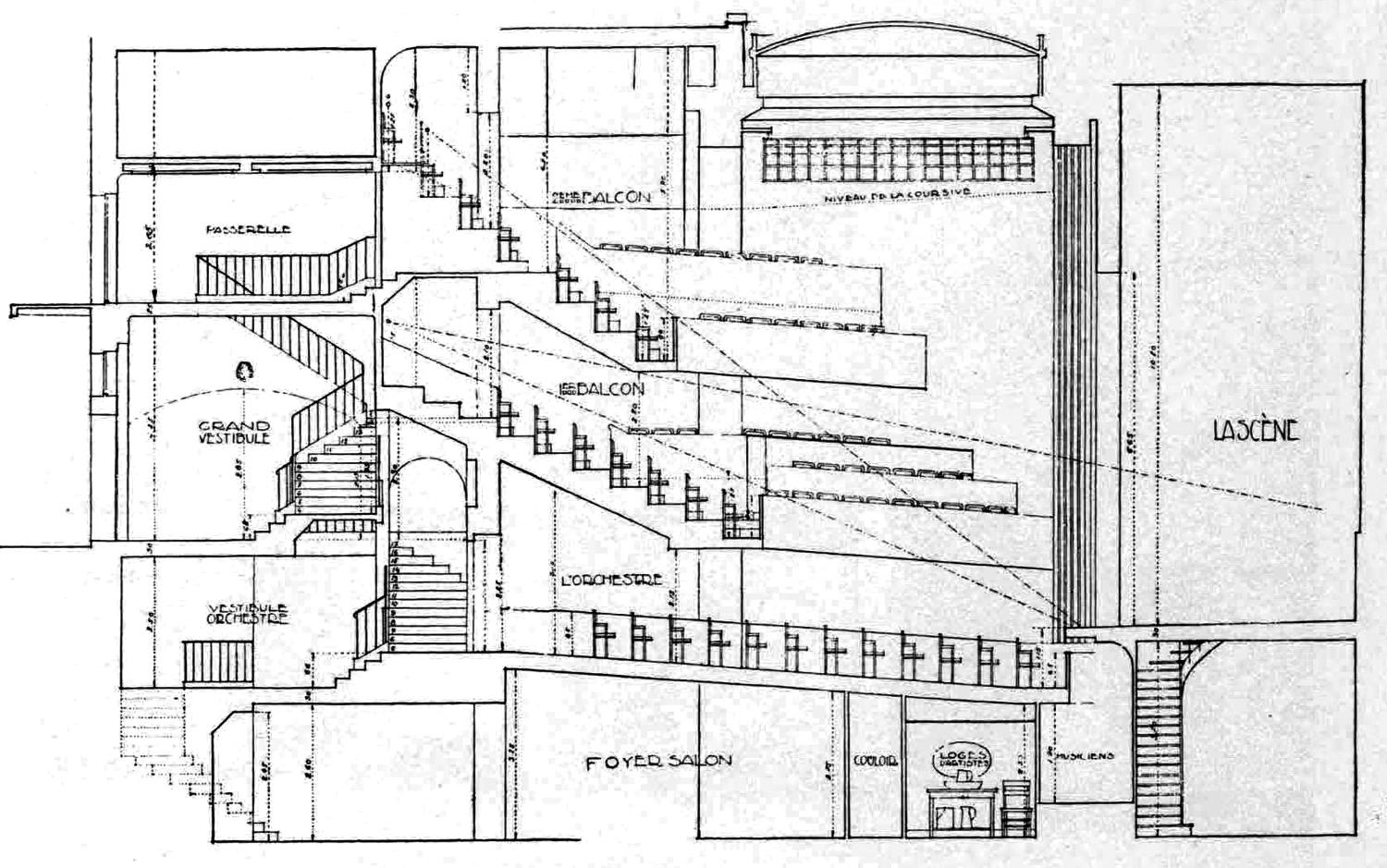

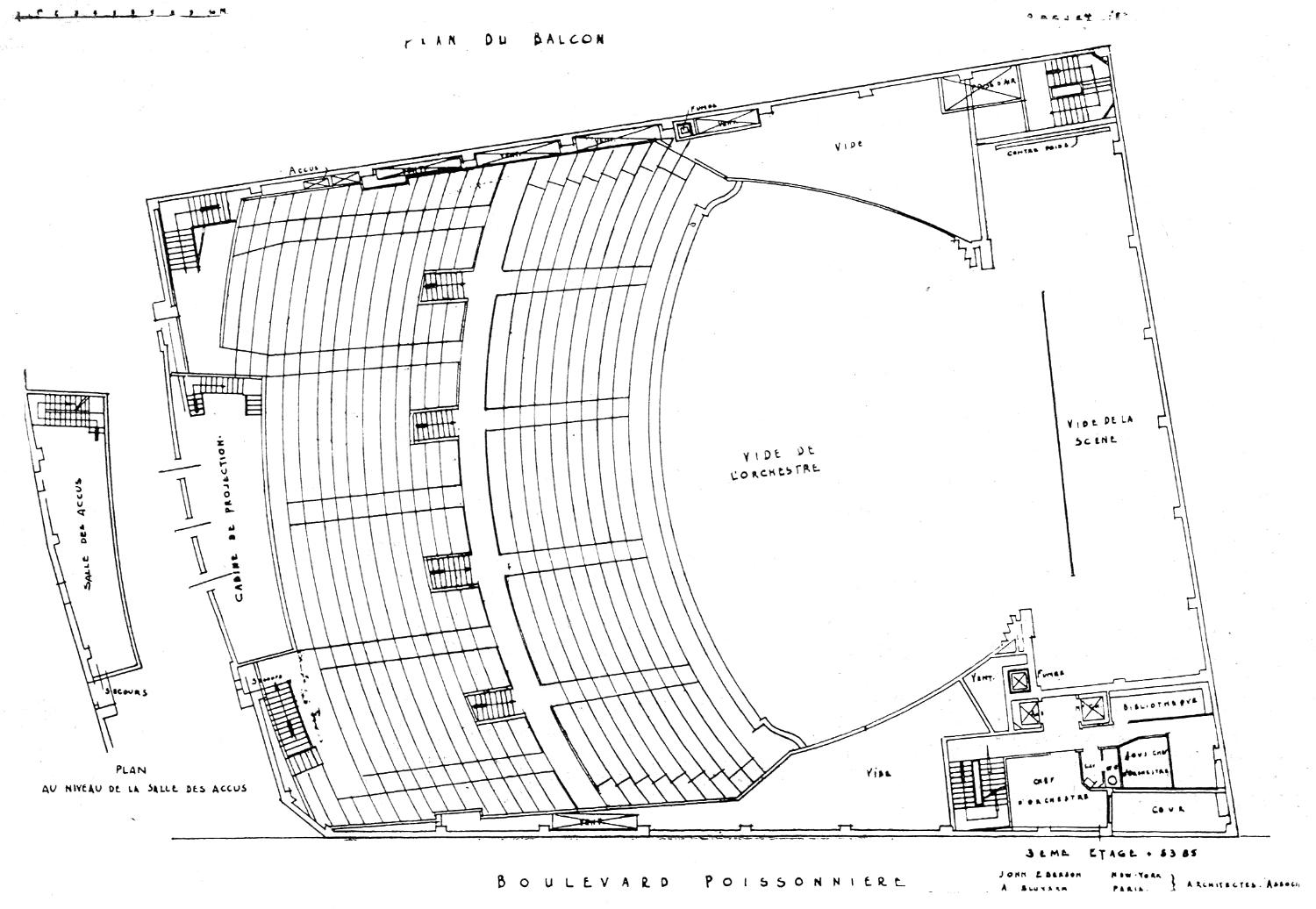

À la fin de la décennie, Bluysen s’impose comme un des tenants de l’architecture privée (lauréat de la Grande Médaille de l’architecture privée en 1933), « adaptant chaque fois son souple talent aux exigences du demandeur[11] ». Lorsque Jacques Haïk lui confie la réalisation du Rex (projet 1929, réalisation 1931-1932), selon un programme américain conçu par l’ingénieur J. Eberson, il est au faîte de sa carrière. Cette réalisation grandiose (3 500 places), absolument nouvelle sur le sol européen, tant dans son concept que dans son élaboration, est unanimement saluée et demeure aujourd’hui l’unique témoignage de « salle atmosphérique » sur le territoire francilien.

Charles Siclis (1889-1942) : pour une architecture théâtrale lumineuse

Charles Siclis fait figure de précurseur isolé entre l’Art déco triomphant dans ces nouvelles salles et le mouvement moderne qui peine à s’imposer en France, en dehors de Perret – auteur du théâtre de l’Exposition de 1925, véritable manifeste pour un renouveau formel. Siclis s’illustre dans les années 1920 par des réalisations remarquées, notamment sur les Côtes d’Argent et d’Azur, au sein desquelles l’architecture du spectacle prend peu à peu une place privilégiée[12]. À Paris, en 1922, Siclis confirme ses débuts prometteurs avec la réalisation de la salle des Mathurins.

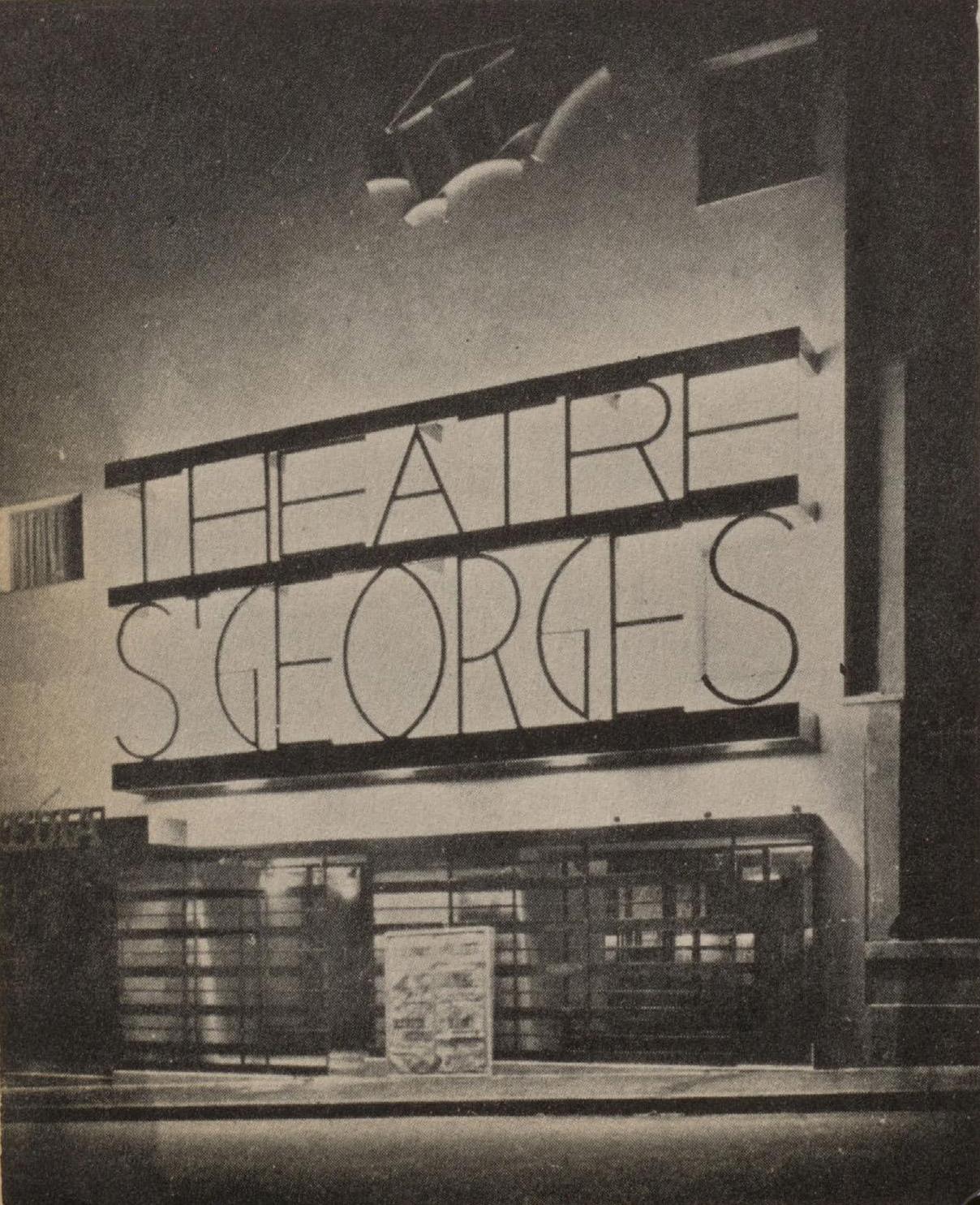

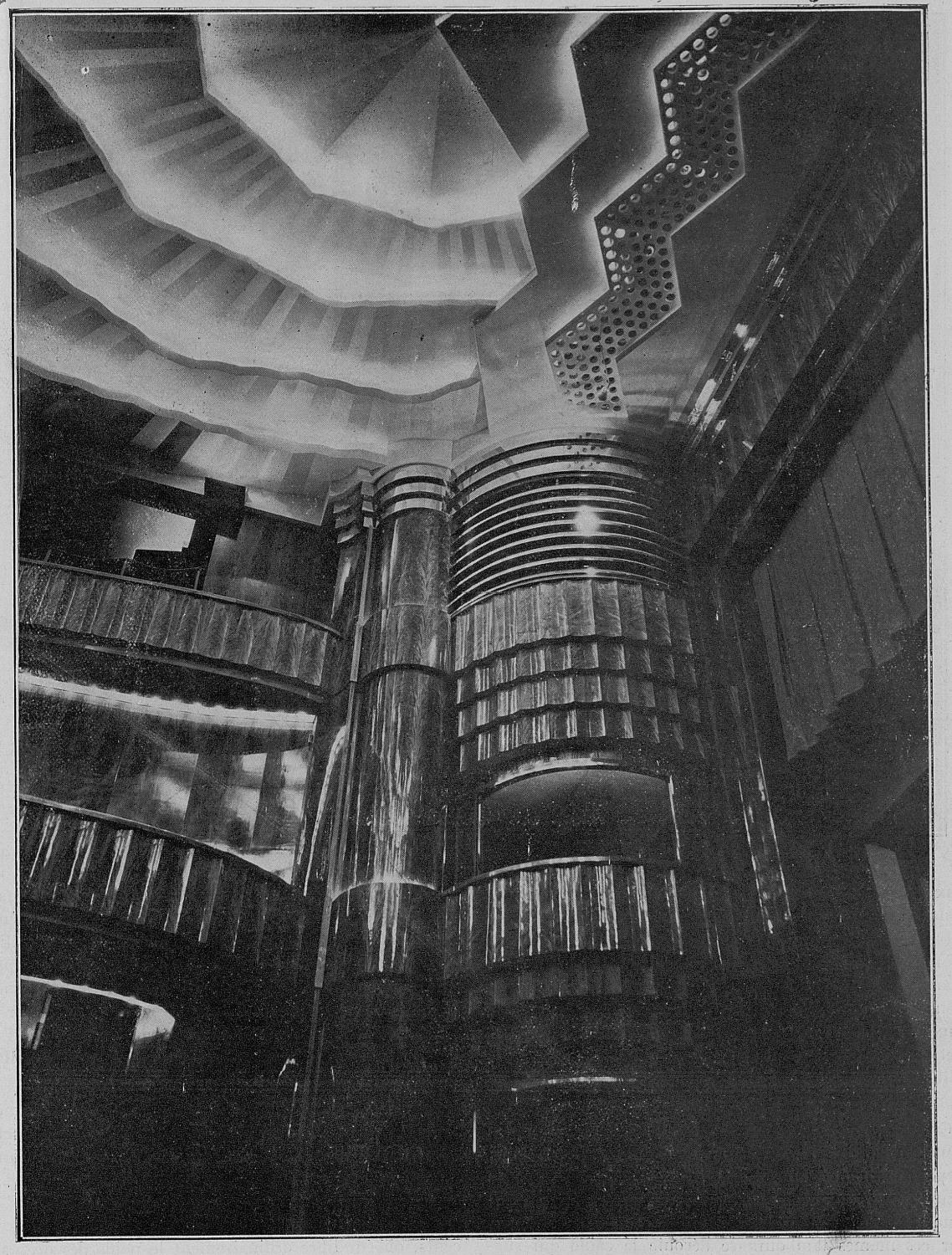

Son langage dépouillé fait sensation et annonce le succès du théâtre Saint-Georges puis du théâtre Pigalle[13] qui, conçu pour le baron Henri de Rothschild, constituait la pièce maîtresse de son œuvre. Inaugurés en 1929 à quelques mois d’intervalle, les deux chantiers ont été menés de front. Après la construction du théâtre Saint-Georges, Siclis publie un article intitulé « L’Architecture du théâtre[14] » dans lequel il expose sa conception de l’architecture théâtrale, composée de « paliers psychologiques » selon un parcours rythmé et scénographié qui, de la rue à la salle, accompagne le visiteur. La façade est ainsi conçue comme un mur-affiche lumineux au « caractère approprié à la vie moderne », essentiellement fonctionnel, dont tout ornement s’avère superflu. Une fois les portes passées, le public est invité à évoluer dans un édifice aux lignes épurées, dont le franchissement des différents paliers permet le passage « d’états préliminaires » préparant à la plongée totale dans l’ « atmosphère lumineuse » du théâtre, aboutissant à la scène, point focal de ce parcours initiatique. Au théâtre Pigalle, l’architecte reprend les mêmes principes sur la base d’un plan « respectant scrupuleusement le schéma classique[15] », mais en théâtralisant, par les jeux de volumes et d’éclairage, la traditionnelle succession en enfilade des espaces : vestibule, hall d’entrée, foyer et salle, suivant les « effets de contrastes[16] ». Dès leur inauguration, ces deux réalisations créent l’évènement. Leur originalité, leurs performances techniques et leur nouvelle esthétique fascinent. Le retentissement international du théâtre Pigalle incite Siclis à développer sa pensée et ses préceptes dans des recueils (Théâtres, cinémas[17] ou encore Les Spectacles à travers les Âges[18]) et revues spécialisées[19].

Pourtant, ce succès phénoménal en son temps n’a pas préservé son œuvre de la destruction (Pigalle) ni de la dénaturation (Mathurins, Saint-Georges) et, dès lors, d’un certain oubli, dont André Tavares tente une explication, interrogeant notamment la réelle opérativité sur les bâtiments de la « charmante pensée magique de Siclis » et sa capacité à inspirer un style architectural. Enfin, la perte des archives de Siclis rend d’autant plus ardue une lecture synthétique de son œuvre, l’approche de son travail ne pouvant se faire qu’à l’aune de la confrontation des articles de presse de l’époque et des quelques éléments encore conservés in situ. Néanmoins cette « architecture théâtrale lumineuse », apogée d’une sobriété formelle et esthétique, fera date[20]. Le théâtre Pigalle, doté d’une technologie à la pointe de l’innovation – qui s’avère rapidement trop complexe à l’usage et très coûteuse – et d’une décoration de lumière[21] (trois couleurs par espace), demeure ainsi l’une des expressions les plus abouties de l’avant-garde architecturale de l’entre-deux-guerres en France. Il est fermé en 1949, et sa démolition en 1959[22] pour construire un parking constitue une perte irrémédiable pour le patrimoine de cette période.

[1] Introduction de l’éditeur, in BLUYSEN, Auguste, « De quelques procédés modernes de construction », L’Action industrielle et commerciale, repris in Les Chantiers Nord-Africains. Alger, juillet 1931, p. 674.

[2] Voir en particulier VALBELLE, Roger, op. cit.

[3] MIDANT, Jean-Paul, « II. La mode et la nécessité », op. cit., p. 19.

[4] COGNIAT, Raymond, « Théâtres Nouveaux », L’Architecture, décembre 1925, p. 165.

[5] La ville de Paris impose des gabarits pour la hauteur et la largeur des façades. Le règlement de 1902 s’applique alors. Voir par exemple « Le règlement de 1902 », in LAISNEY, François et KOLTIRINE, Rémi, Règle et règlement – La question du règlement dans l’évolution de l’urbanisme parisien. Paris : Ministère de l’Équipement, du Logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports, direction de l’Architecture et de l’Urbanisme, bureau de la Recherche architecturale, 1989, p. 42-54.

[6] COGNIAT, Raymond, op. cit., p. 166.

[7] CAPLAIN, Robert, Salles de spectacle. Paris : Librairie de la Construction moderne, s.d. [années 1920], p. 4.

[8] BLUYSEN, Auguste, « De quelques procédés modernes de construction », op. cit., p. 674.

[9] Ibid., p. 673.

[10] Yvonne Printemps codirige le théâtre en question à partir de 1938, avec Victor Boucher, puis Pierre Fresnay.

[11] « Discours de M. A. Defrasse, Président de la Société Centrale des Architectes », L’Architecture, septembre 1933, p. 289.

[12] En 1922, Louis Vauxcelles lui attribue des cinémas dans cinq villes différentes, dont Marseille. Voir VAUXCELLES, Louis, « L’architecte Charles Siclis », Excelsior, 1er avril 1922.

[13] Architectes associés : Pierre Blum et Henri Just ; ingénieurs : Maurice Perrier (électricité), Georges Fouilloux (installation scénique). Entreprises : Florent Clavier (béton armé, maçonnerie), Siemens (éclairage scénique).

[14] Citations de cette phrase et des deux suivantes extraites de SICLIS, Charles, « L’architecture du théâtre », in « Le théâtre Saint-Georges construit dans l’hôtel de « Comœdia » par l’architecte Siclis », Comœdia, 2 février 1929.

[15] TAVARES, André, L’Étoile Filante, Charles Siclis, Paris : édition B2, 2016, p. 10. Des critiques font le rapprochement avec le grand théâtre de Bordeaux : voir VAILLAT, Léandre, op. cit. et « Au théâtre Pigalle. Le triomphe de la machinerie ». Lectures pour tous. Paris, janvier 1929, p. 79.

[16] Simplement signalés comme « contrastes » à l’origine (voir SICLIS, Charles, « L’architecture du théâtre », op. cit.). L’architecte précise ceci en insistant sur un enchaînement d’ambiances clairement différentes. Voir par exemple SICLIS, Charles, « L’architecture du théâtre », in AMIEL, Denys (préface), Les Spectacles à travers les Ages. Paris : éditions du Cygne, 1931 ; tome 1, p. 129 ou encore SIMIAN, Jean-Loup [propos de SICLIS, Charles], « Architecture et urbanisme – IV. M. Charles Siclis nous parle de l’architecture du théâtre », La Petite Gironde. Bordeaux, 29 avril 1933.

[17] SICLIS, Charles, Théâtres, cinémas, Paris : Charles Moreau, 1931.

[18] SICLIS, Charles, in AMIEL, Denys (préface), op. cit.

[19] SICLIS, Charles, « L’architecture, l’art et la science », L’Architecture d’aujourd’hui, décembre 1930, n° 2, p. 10-11.

[20] Voir BRUNON-GUARDIA, G., « Un évènement architectural : Le théâtre de Pigalle », Beaux-Arts, 15 juillet 1929, p. 9-10.

[21] Anonyme, « L’éclairage au théâtre Pigalle », Lux, septembre 1929, p. 118-121 ; octobre 1929, p. 131-135.

[22] HILLAIRET, Jacques, « Pigalle (rue) », Dictionnaire historique des rues de Paris. Paris : éditions de Minuit, 1973 (5e édition), tome 2, p. 276.

[I.V.1]J’ai traité ces 2 textes comme des encarts, est-ce que c’est ce que vous souhaitiez ?

[I.V.2]Pas clair pour moi, qui est l’auteur ? Perret ou Siclis ?

[r3]A mettre après ? chronologie

Ce texte est tiré de l'article de FAURE Julie, "Derniers éclats du cérémonial du théâtre et rêves d'hémicycles fraternels: l'architecture du spectacle en Ile-de-France" in ASSELINE Stephane, FAURE Julie En scène, lieux de spectacle en Ile-de-France 1910-1940, Lyon : Lieux-dits, 2021