« Le spectateur qui pénètre à l’intérieur du Rex voit s’épanouir à ses yeux un paysage. Sous un ciel d’un outremer pur, des villas s’élèvent de chaque côté de l’amphithéâtre […] des villas comme en ont les stars d’Hollywood[1] ! » Le 8 décembre 1932, les Parisiens découvrent l’existence d’un lieu de spectacle unique en Europe : la salle atmosphérique du Rex. Ce théâtre-cinéma[2], surgi à l’angle du boulevard Poissonnière et de la rue du même nom, crée l’évènement.

Fort de plusieurs ouvertures de salles prestigieuses, dont la conversion de l’Olympia en cinéma-théâtre (1929), le célèbre producteur Jacques Haïk, qui s’est fait connaître en distribuant en France les films de Charlie Chaplin, entame en 1931 un nouveau projet jugé totalement extravagant à l’époque : « Encore un cinéma ! Comme s’il n’y en avait pas déjà suffisamment dans la Capitale[3] ! » Ce pari audacieux est calculé : l’édifice qui sort de terre n’a encore aucun équivalent de ce côté de l’Atlantique. Le concept de salle « atmosphérique », censée donner l’illusion d’un spectacle en extérieur sans ses inconvénients, est importé directement des États-Unis où « les Américains ont élevé ces immenses constructions destinées à l’exhibition des films, dans lesquelles le spectateur peut avoir l’impression d’être, non pas enfermé, entre quatre murs, sous un plafond bas souvent étouffant, mais en plein air, en un pays enchanteur, sous un ciel étoilé[4] ».

Jacques Haïk fait appel à un duo d’experts pour mener à bien le chantier. Il associe l’ingénieur new-yorkais John Eberson, rompu à l’exercice, spécialiste des salles atmosphériques, qui vient d’achever les fameux cinémas Loew’s Theatres à New York et le Majestic Theatre à San Antonio au Texas, et Auguste Bluysen, architecte des théâtres de la Michodière et Daunou, mais aussi de plusieurs casinos dont celui du Touquet Paris-Plage. La maîtrise d’œuvre est confiée à l’entreprise Georges Tombu dont la rapidité d’exécution est saluée par les commentateurs de l’époque.

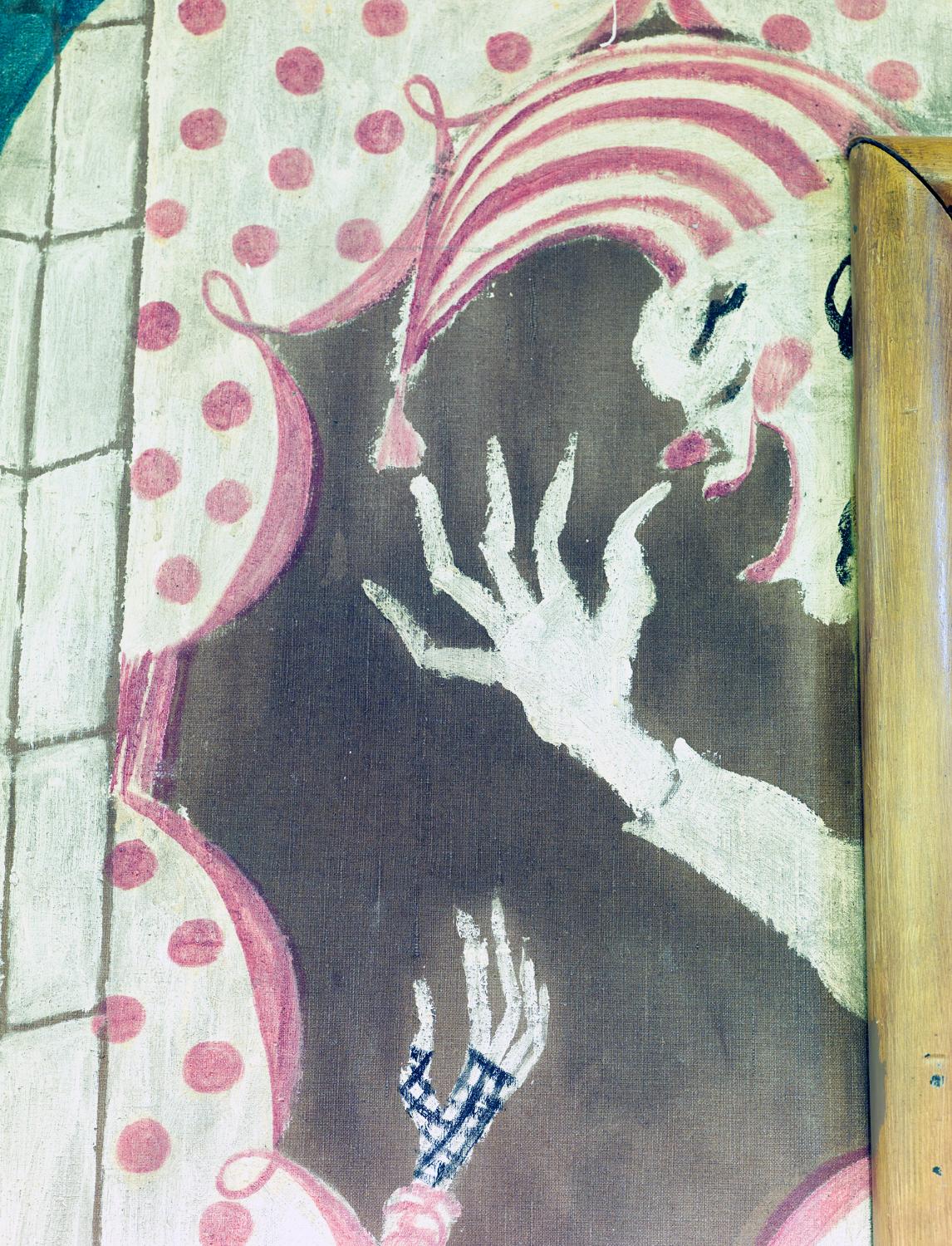

Architecture hors-norme, décors inédits, innovation des effets spéciaux et confort savamment agencés plongent ainsi le public dans l’illusion. Sous une voûte étoilée, les visiteurs pénètrent dans ce vaste espace où sont dispersés 3 500 sièges entre l’orchestre, la mezzanine, les corbeilles et les balcons. Le ciel apparaît comme « le chef-d’œuvre de la décoration[5] », devenant une attraction à part entière. Il s’accorde à des éléments d’architecture qui n’ont plus rien d’accessoire. Formant des paysages fantasmés composés de villas, minarets, murailles et autres édifices évoquant des contrées à la fois proches et lointaines, réelles et rêvées, ils achèvent de parfaire cette immersion. John Eberson et Maurice Dufrêne aménagent ainsi pignons, clochetons, loggias, colonnes, statues et balconnets où se déroulent des numéros artistiques, déroutant le public habitué à diriger son regard vers la scène. Le spectacle est désormais partout.

Les splendeurs de ce nouveau temple du cinéma ne se limitent pas à la salle, elles s’expriment tout autant dans les espaces de convivialité et de circulation. Car, dès l’approche du bâtiment, c’est une « expérience totale » qui doit marquer le spectateur. L’édifice déploie sa masse sur le boulevard et sa physionomie inédite. Sa lanterne à trois plateformes couronnant la rotonde d’entrée, véritable phare dans la ville à la tombée du jour, en impose. La façade-affiche, mur lisse à l’image du théâtre Saint-Georges de Charles Siclis, expose en lettres colorées et lumineuses le nom de l’établissement et des films présentés.

À l’intérieur, tout dans ce palais d’un nouveau genre tend à suspendre le temps. Les services offerts permettent au public de profiter sans entraves du lieu : nurserie et salle de jeux pour les familles, chenil pour les animaux de compagnie, batterie de téléphones publics et bars confortables. Les artistes ne sont pas oubliés, un vaste foyer et 150 loges les accueillant témoignant de l’ampleur des productions proposées et de sa vocation de cinéma-théâtre.

Malgré quelques critiques plus idéologiques qu’architecturales[6], au fil des décennies le succès et l’aura du Rex ne se démentiront plus. Protégé au titre des monuments historiques depuis 1981, fleuron de l’Art déco, il constitue une salle de premier plan de la scène parisienne.

[1] Y., J., « Un nouveau cinéma », L’Intransigeant, 8 décembre 1932.

[2] GOISSAUD, Antony, op. cit., p. 238-247 (voir titre de l’article).

[3] Ibid., p. 239.

[4] TERAU, Jacques, « Une nouvelle formule de cinéma : le Rex », Ciné-Magazine, janvier 1933, p. 41-44.

[5] TERAU, Jacques, op. cit., p. 43. Voir aussi la description de GOISSAUD, Antony, op. cit., p. 244 : « Nous voici dans une Salle atmosphérique, la première pensée que nous avons est de regarder le ciel, il est délicieusement bleu comme en Provence avec je ne sais quoi de cotonneux, de vaporeux. La voussure céleste est faite sur une ferraille avec un plâtre spécialement préparé appelé “macoustie” qui a reçu une peinture spéciale [...] Plâtre et peinture sont fabriqués aux États-Unis, ils sont favorables aux sons et à la réflexion de la lumière ; quand la peinture est sèche, il ne reste aucune parcelle du liant, de l’agglutinant de cette peinture et c’est ce qui constitue le vaporeux du ciel et rien ne s’oppose à la réflexion de la lumière et ne nuit aux sons. Les étoiles et les planètes sont lumineuses, de différentes grandeurs suivant leur éloignement. Les planètes ont une luminosité fixe, les étoiles au contraire sont scintillantes. Les unes et les autres sont constituées par de petites billes en cristal perforées plus ou moins grosses. Ces billes sont éclairées en arrière par des réflecteurs qui reçoivent plus on moins de lumière : la lumière est de teintes différentes très pâles. Pour être scintillantes quelques-unes sont munies d’une petite ventouse mue par l’électricité et qui intercepte la lumière à intervalles réguliers en s’abaissant. Sur ce ciel artificiel les nuages passent. Ils sont obtenus par la projection de photographies de vrais nuages. Et naturellement en attendant la représentation tous les spectateurs ont le nez en l’air. »

[6] Voir en particulier VAGO, Pierre, « Les grands cinémas parisiens », L’Architecture d’aujourd’hui, n° 7, septembre-octobre 1933, p. 31 : « […] On prétend créer l’impression du plein air, la voûte, peinte en bleu foncé et parsemée d’étoiles, avec quelques nuages passagers, représentant le ciel. Que de telles idées saugrenues aient du succès en Amérique, nous le comprenons encore ; mais pour que le Rex n’ait pas été plus fraîchement accueilli par le public parisien, il a fallu le long abrutissement du public par le film et le music-hall. »

Architecte et décorateur français né à Corbeil-Essonnes