L'étude a donné lieu en 2011 à une publication Région Ile-de-France, FAURE Julie (réd.), Vialles jean-Bernard (phot.), Kruszyk Laurent (phot.). Romainville. Ed. Somogy éditions d'Art, 2011. (Coll. Parcours du patrimoine, n°371), voir la rubrique Documentation - Liens web, en bas de page.

- inventaire topographique

-

Vialles Jean-BernardVialles Jean-BernardCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Romainville

-

Commune

Romainville

-

Dénominationsville

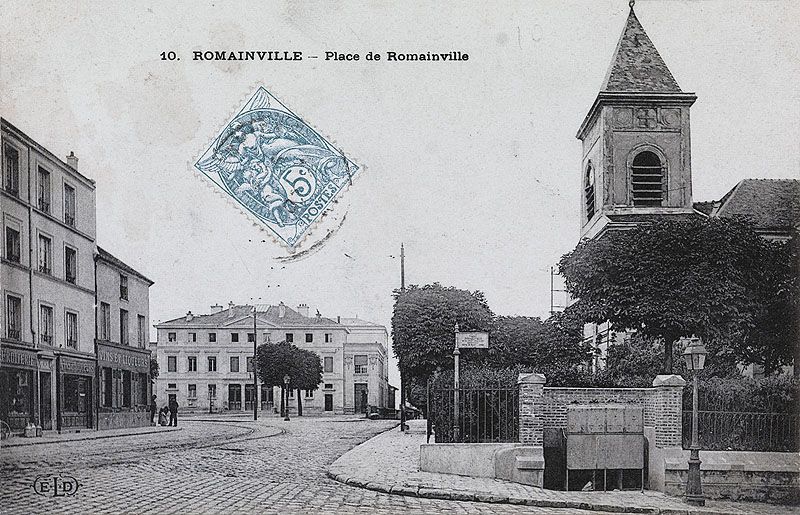

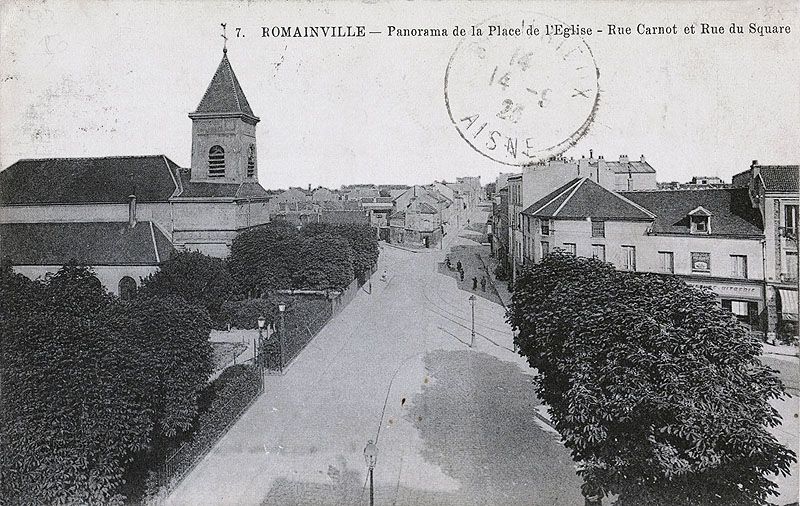

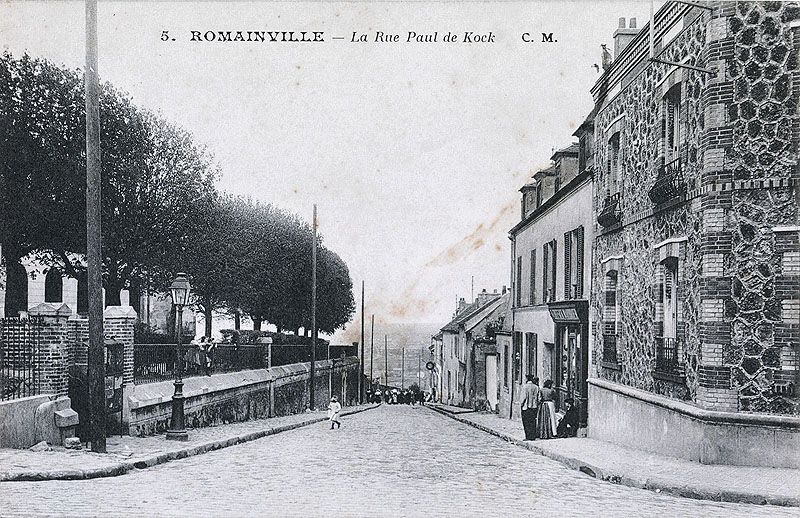

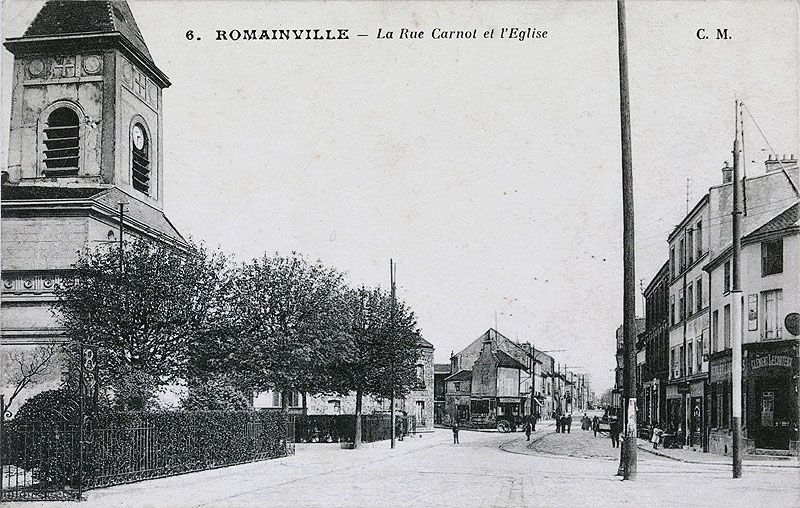

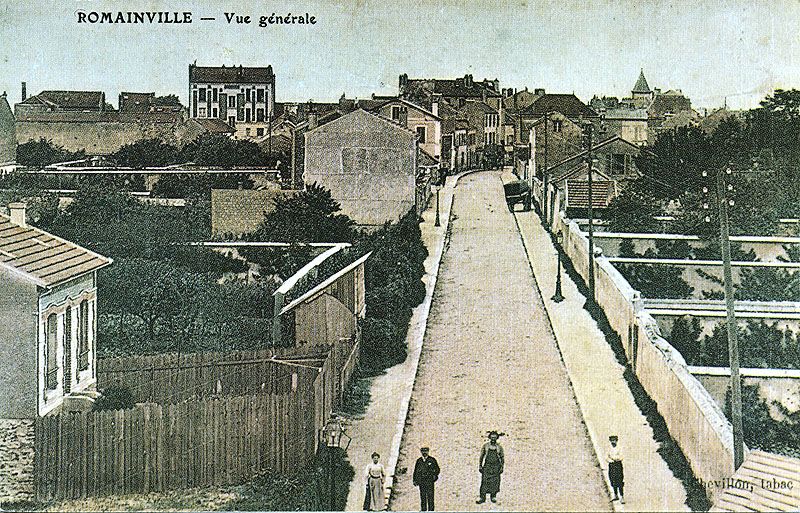

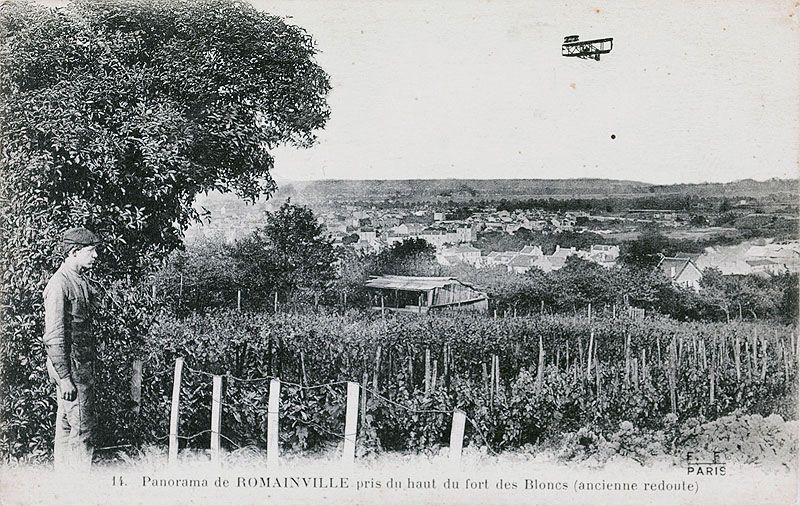

Bois perdu, cité parue, cette devise inscrite en 1903 par le conseil municipal sous le blason de la ville résume admirablement ce qui fit longtemps l'identité de la commune de Romainville. La chaîne de collines de la rive droite de la Seine se prolonge vers l'est en un promontoire élevé, séparant la plaine Saint-Denis de la vallée de la Marne. C'est là, culminant à 117 mètres d'altitude, sur un plateau gypseux, qu'est situé le coeur de bourg de Romainville, dont le territoire descend en pente douce sur un dénivelé de 65 mètres. Un village connu jusqu'au début du xxe siècle pour ses coteaux boisés : les fameux bois de Romainville.

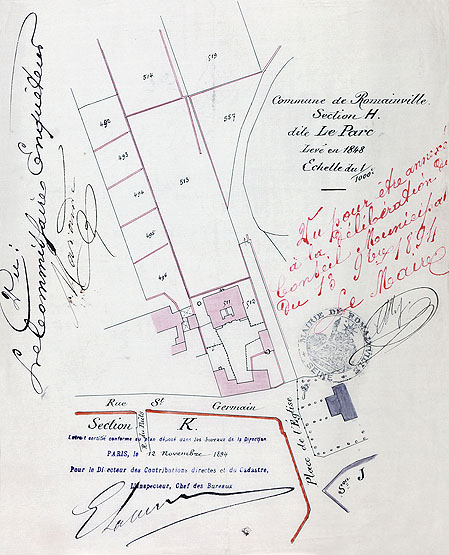

Au Moyen Âge, le site de Romainville, qui ne porte pas encore ce nom, est probablement évoqué pour la première fois dans le testament d'Ermenthrude, riche veuve du 7e siècle, publié par Dom Mabillon et conservé aux Archives nationales. Ce document fait mention de terres cultivées sur le territoire de l'est de Paris, parmi lesquelles Lagny, Bondy et Bobigny. Dame Ermenthrude précise ainsi : "A la basilique Saint-Symphorien, je donne la vigne que cultive Vassou et Vassou lui-même." La toponymie a d'ailleurs conservé la mémoire de la famille Vassou, l'une des plus anciennes de Romainville, avec la rue du Trou Vassou située à flanc de coteau. Étymologiquement, le nom "Romainville", du latin Romanavilla, apparaît un siècle après et serait formé de Romanus, qui fut moine de l'abbaye de Saint-Faron puis évêque de Meaux au 8è siècle, et de villa, signifiant le domaine. Néanmoins, aucune occupation humaine du lieu n'est réellement attestée avant le siècle. Si une lettre d'un envoyé de l'évêque de Paris, datée du 14 octobre 1351 fait état d'une léproserie en ruine du siècle précédent, il reste toutefois difficile, avant le 18e siècle, d'envisager une histoire des lieux.

A partir du 18e siècle, la famille Ségur donne son véritable essor au hameau de Romainville. L'histoire du lieu et le destin des Ségur vont ainsi se tisser, au fil des décennies, au gré des événements historiques et des personnages célèbres que les Ségur vont accueillir sur leur domaine. En 1723, un plan d'arpentage, conservé à la bibliothèque de l'Institut, est dressé à l'occasion du rachat du château de Romainville par Henri-François de Ségur, qui en devient ainsi le nouveau seigneur. Jusqu'en 1789, les Ségur sont propriétairesdes lieux. Romainville prospère et passe d'une population de 400 âmes en 1723 à 731 âmes en 1775. A cette période, le maréchal Philippe de Ségur, fils de Henri-François et ministre de la Guerre, s'illustre sur les champs de bataille et à la cour du roi Louis XVI. Au début des années 1780, il fait du château de Romainville sa demeure de plaisance et contribue ainsi à la renommée des lieux. L'élite intellectuelle et artistique du royaume conquise par le charme des lieux vient flâner dans les bois de Romainville. Bernardin-de-Saint-Pierre de Jean-Jacques Rousseau, alors que ce dernier va sur la fin de sa vie : "" Là ce sont de petits prés, des clochers de villages sur la droite, à travers des marronniers en fleurs et au milieu de ces vallons paisibles et solitaires, le bois de Romainville, les fauvettes, les rossignols, les merles dans les bois, les alouettes en l'air [...]. Voyez ces vastes plaines nues de la gauche, sans habitants avec une seule récolte par an ; ici la terre en donne trois car il y a du blé, des cerisiers et de grands noyers encore au-dessus. Nous vîmes l'escarpement des carrières, une pelouse où est une montée : nous fûmes à Romainville, dans un cabaret [...]"".

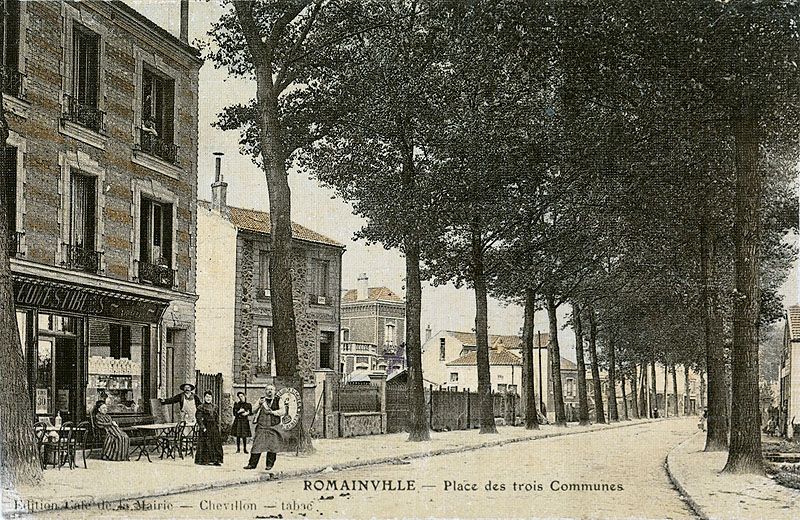

Dès la fin du 18è siècle, les bois de Romainville deviennent ainsi un lieu de villégiature à la mode pour les Parisiens de toutes conditions. Les plus modestes y viennent en balade à leurs heures perdues, les plus aisés y construisent leurs maisons de campagne. On y croise la fine fleur de l'élite sociale : conseiller du roi, avocat au Parlement, directeur de la Compagnie des Indes et bien d'autres. En 1774, ces notables décident de fonder la Société de la Rosière sous le patronage du maréchal de Ségur. Cette institution, qui élisait chaque année la jeune fille la plus vertueuse de la ville, perdurera jusque dans la première moitié du 20e siècle.

Au début du 19e siècle, Romainville est encore un petit village de cultivateurs situé entre champs et collines. Conquis par la beauté et la tranquillité des bois de Romainville, de nouveaux résidents s'y installent à partir des années 1850. Les habitations bourgeoises voient ainsi peu à peu leur nombre s'accroître et tranchent avec la modestie des maisons du village. En 1861, la population des bois est presque équivalente à celle du bourg et, sur environ 4 300 Romainvillois, 2 000 y habitent. Un clivage social s'opère progressivement dans la commune. Les cultivateurs, vignerons et maraîchers, qui caractérisent la population du bourg, sont méprisés par ces nouveaux venus issus de classes sociales plus aisées : commerçants, industriels et employés. Les conflits s'intensifient entre les deux parties du territoire. L'un des litiges majeurs concerne, en 1861, la création d'une mairie-école. La population a considérablement augmenté du fait de ce nouveau quartier en développement. En 1851, la commune compte 2083 habitants; cinq ans plus tard, elle en dénombre 4289. Les résidents du bois réclament une école et une mairie dignes de ce nom, ce que ne possède pas le vieux bourg. Faute d'accord sur l'implantation de cette future mairie-école, le projet ne voit pas le jour. En 1867, la rupture est consommée et les résidents du bois obtiennent la création de la commune des Lilas. Romainville perd alors 20 % de son territoire et presque la moitié de ses habitants. Elle se retrouve amputée de sa population la plus aisée et se voit reléguée en haut du plateau avec un réseau de voies de communication défaillant qui renforce son isolement. Le problème de la mairie-école reste posé.

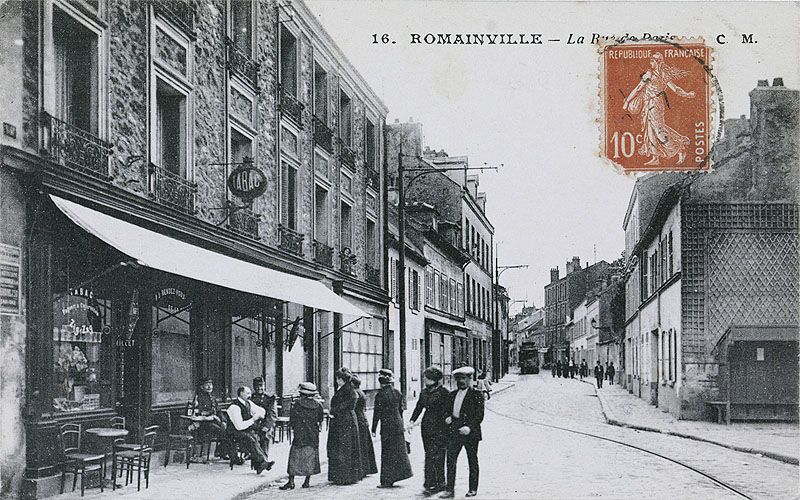

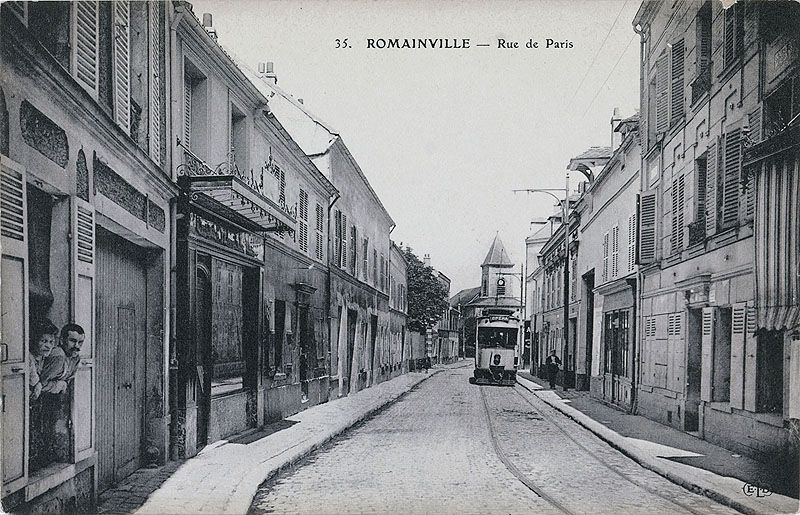

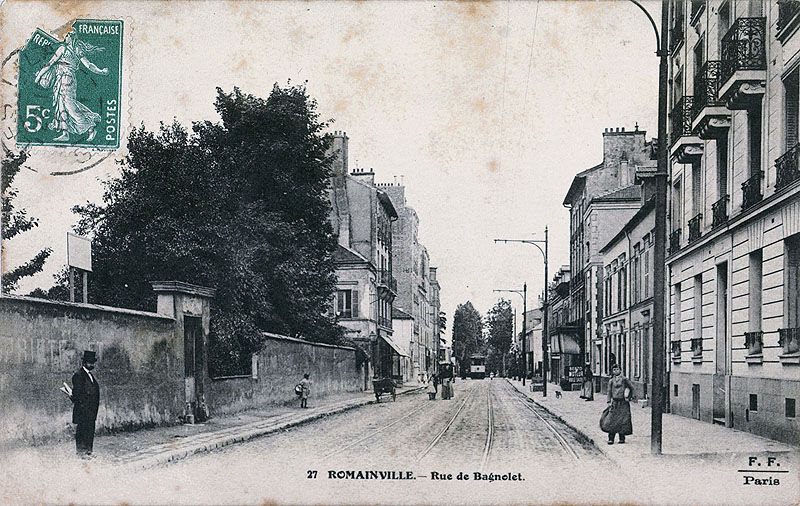

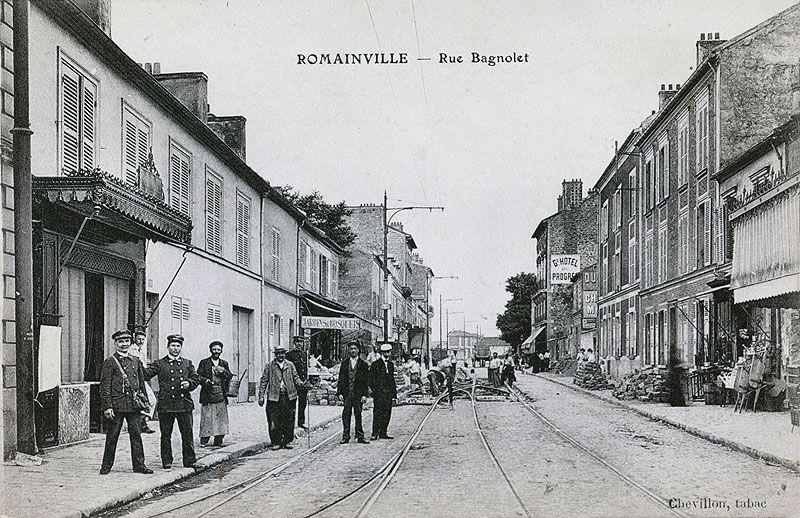

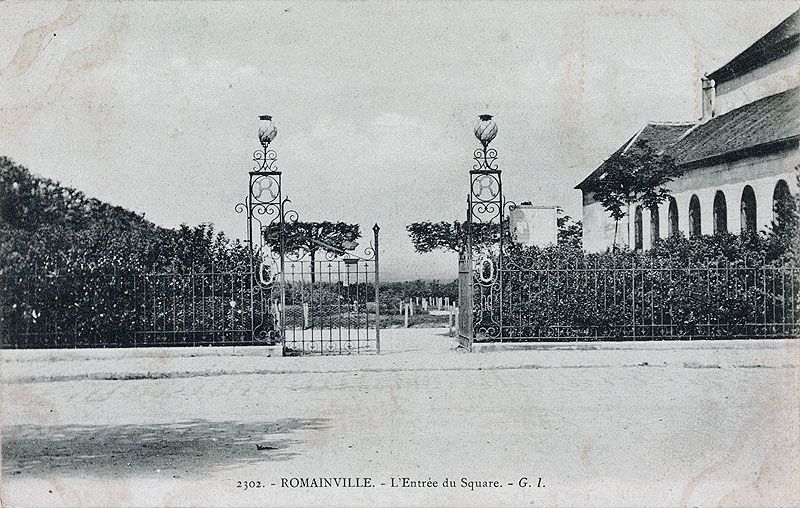

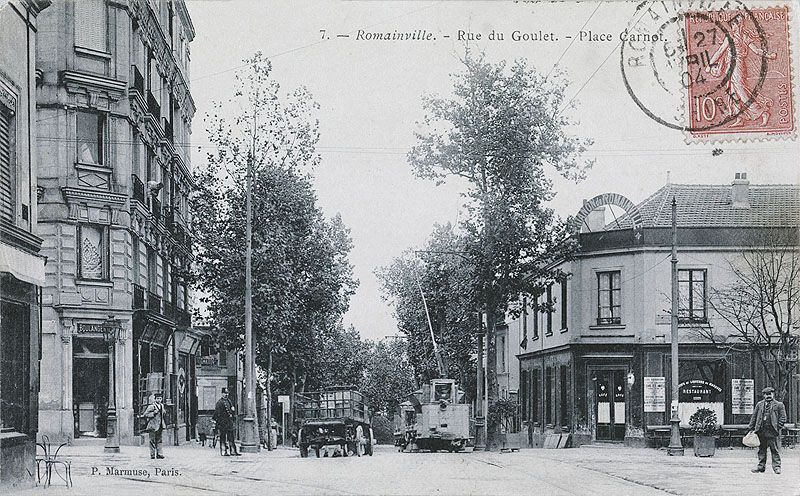

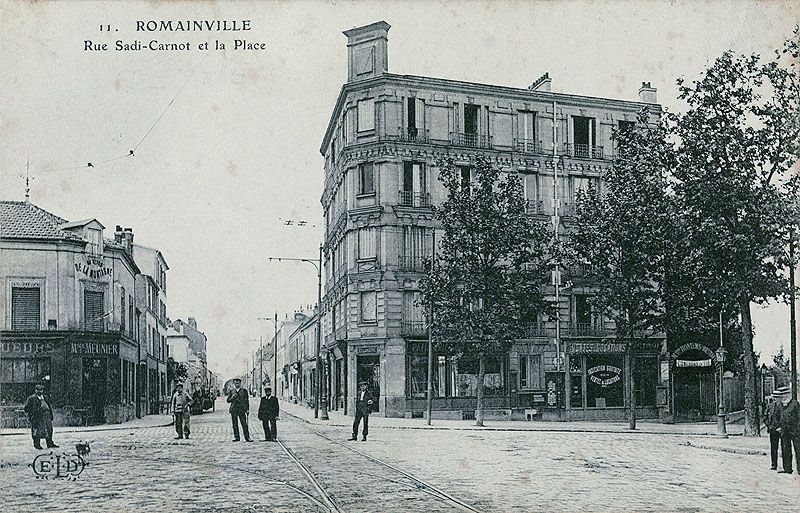

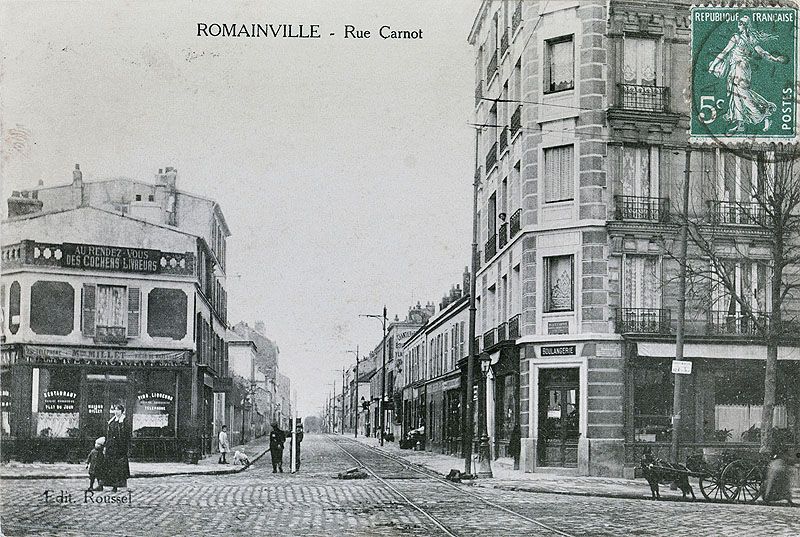

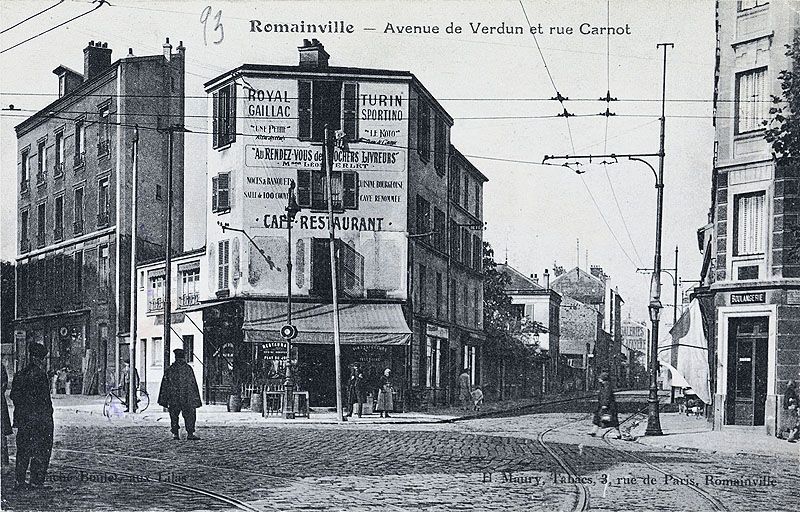

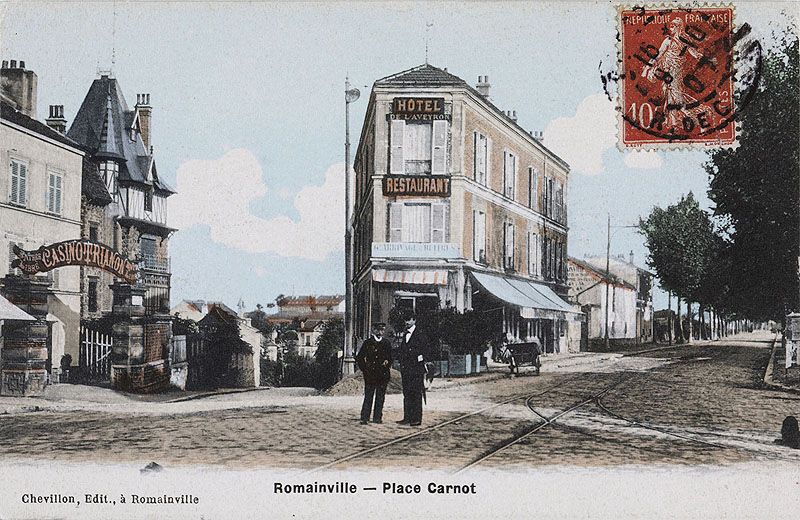

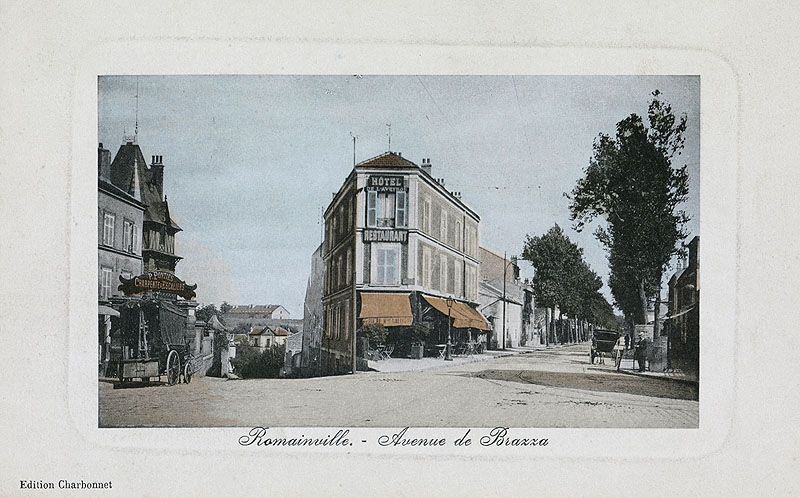

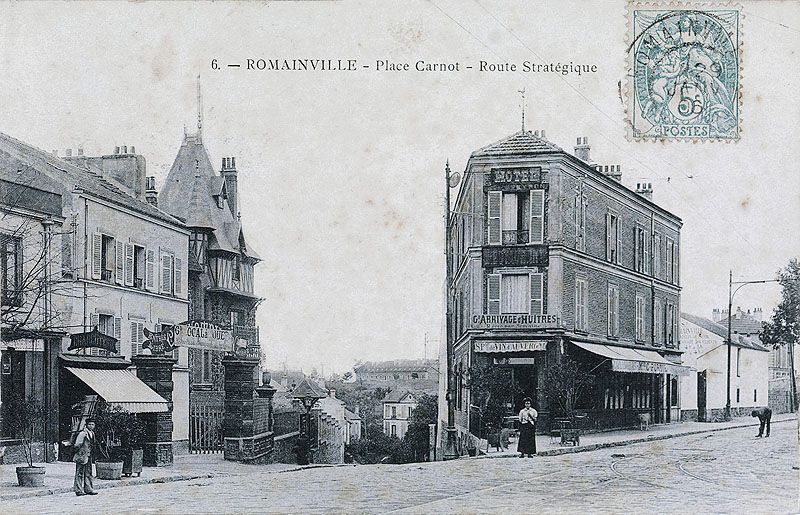

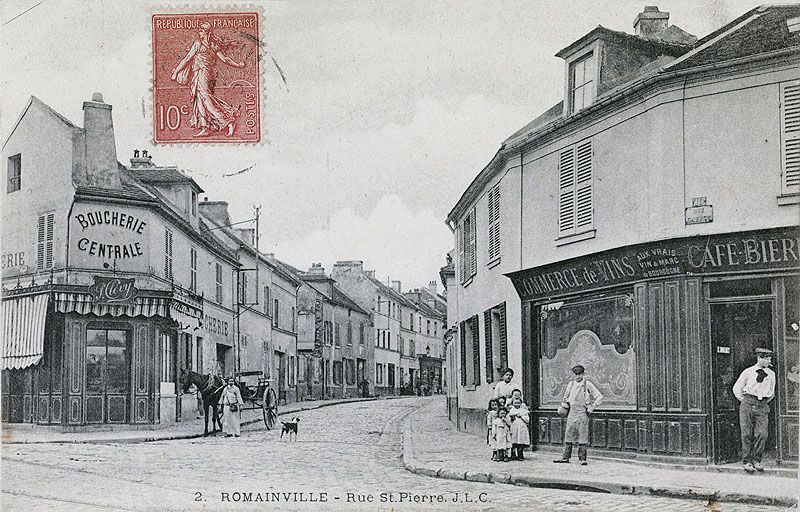

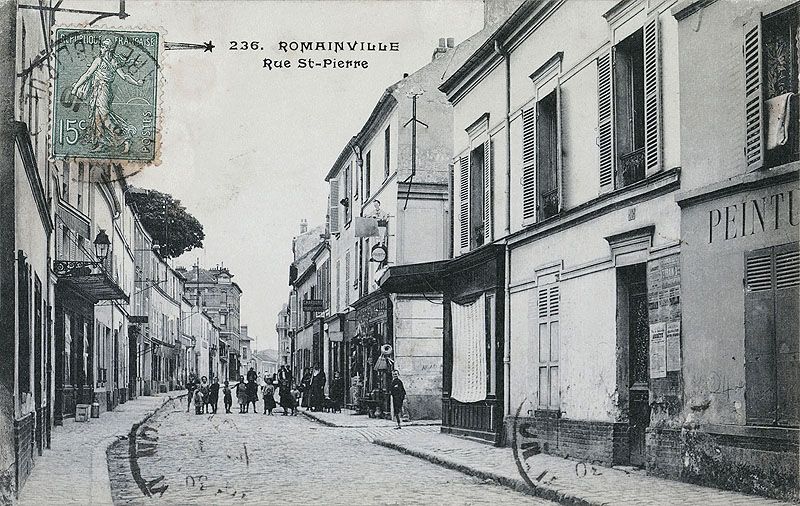

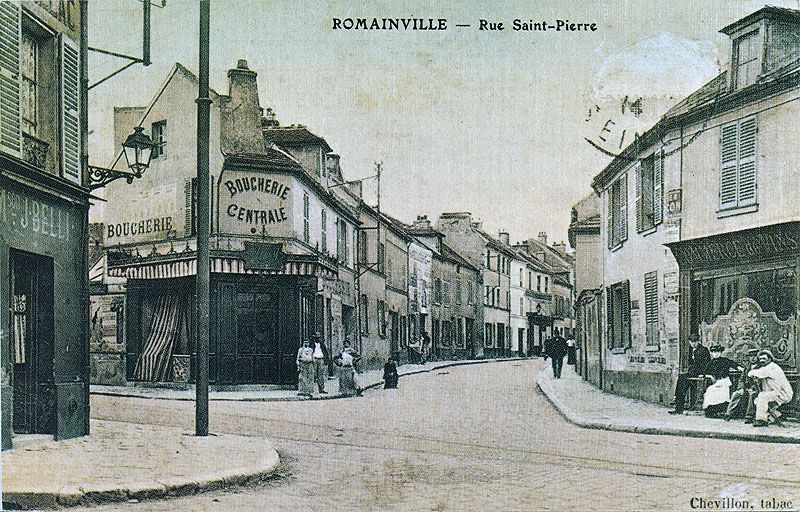

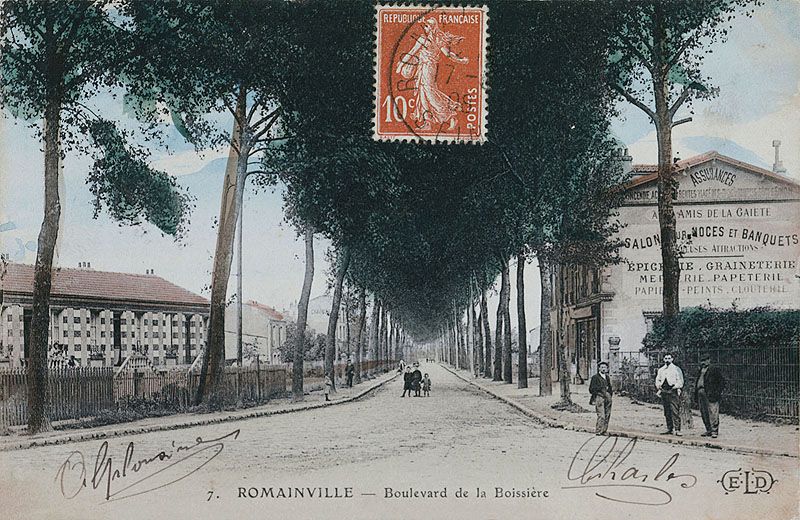

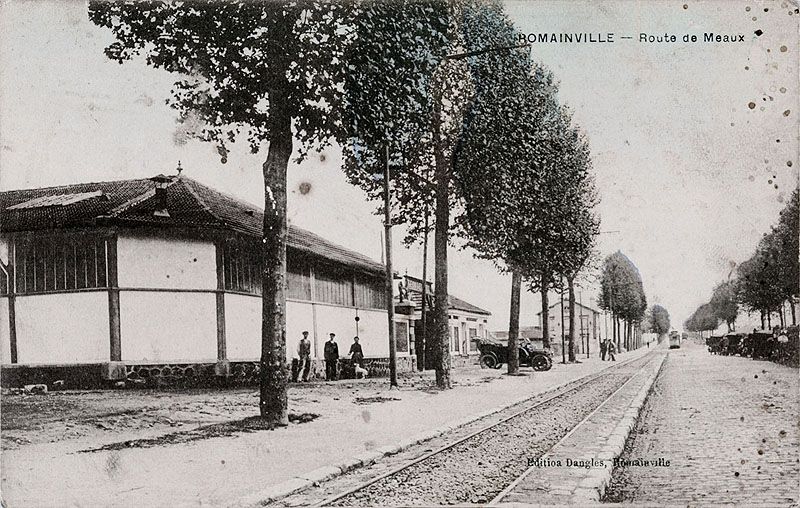

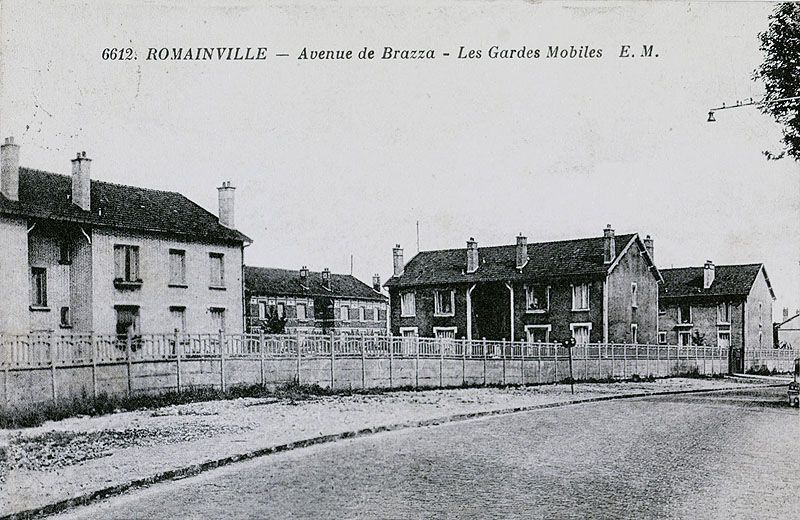

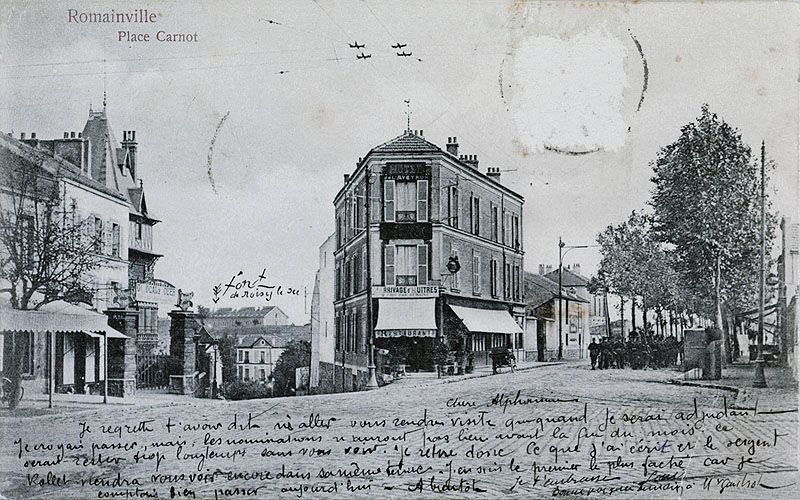

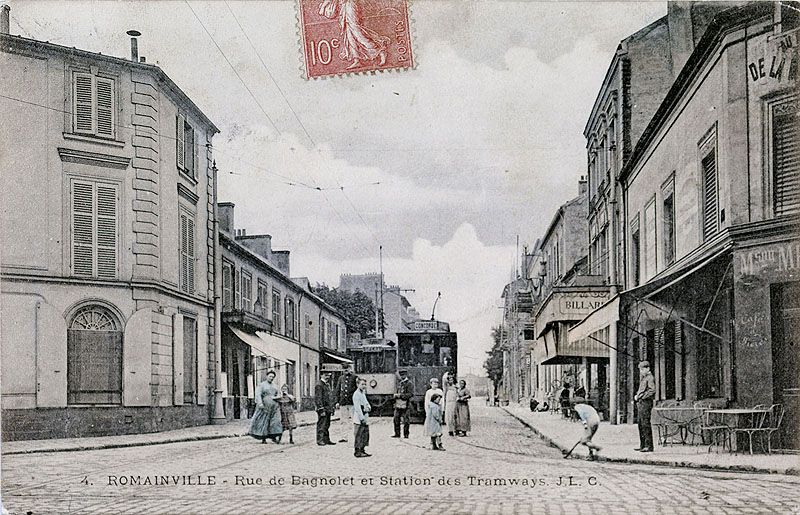

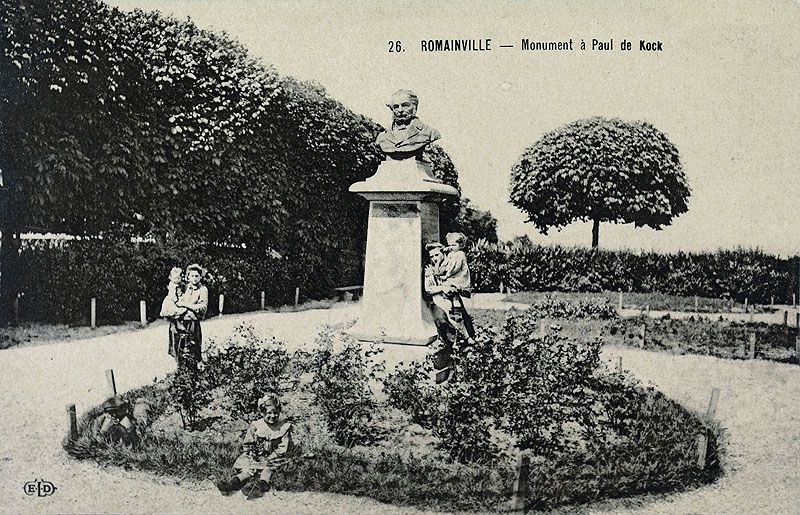

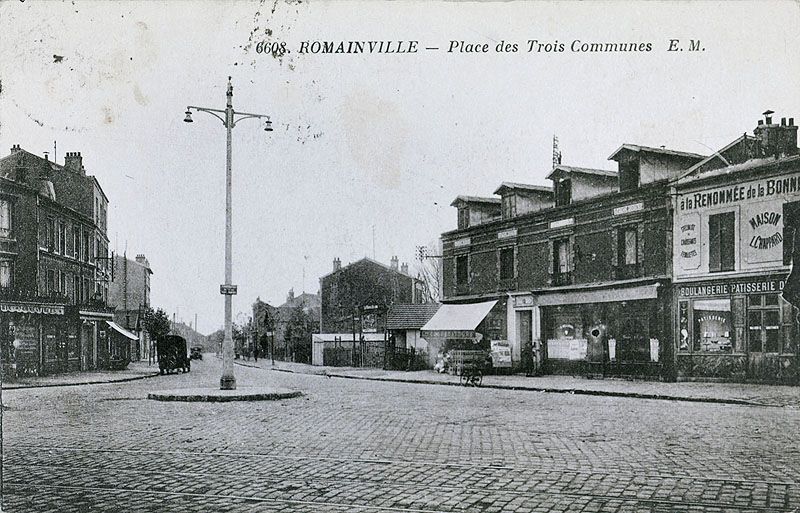

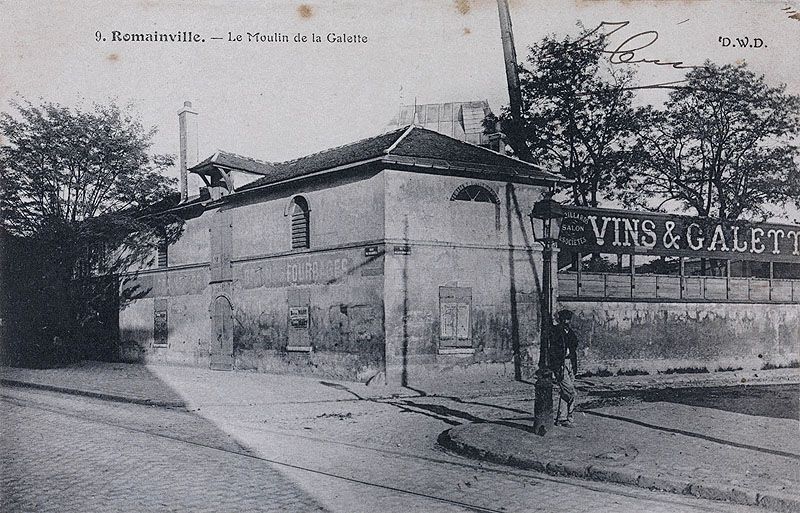

Romainville sommeille alors quelque temps entre son église et sa nouvelle mairie-école. En 1897,l'arrivée du tramway met la ville à une demi-heure de Paris et change la donne. La villégiature de fin de semaine et le temps des guinguettes reprennent vie.Les Parisiens affluent vers cette campagne toute proche. Les files d'attente au tramway sont interminables et font la joie des cafetiers. Peu à peu, alors que l'agriculture décline et que l'industrie se développe lentement au nord de la commune, le nouveau tramway incite les ouvriers et les employés parisiens, logés à l'étroit dans la capitale, à s'installer dans cette "banlieue du dimanche".

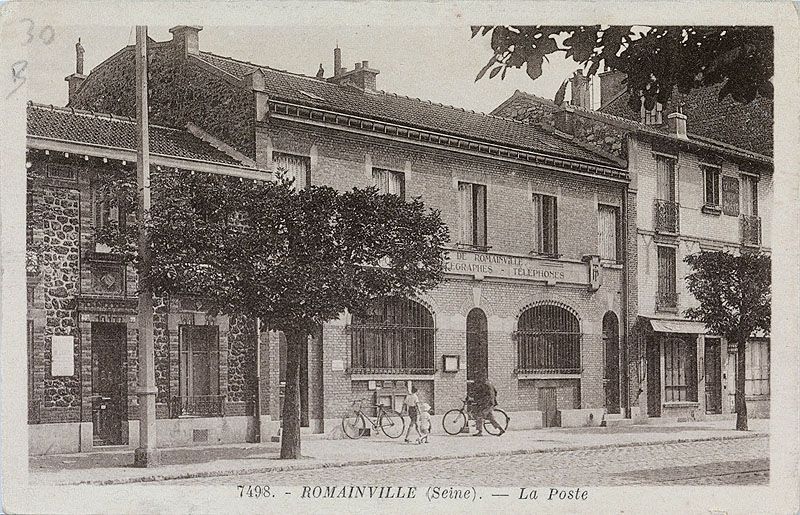

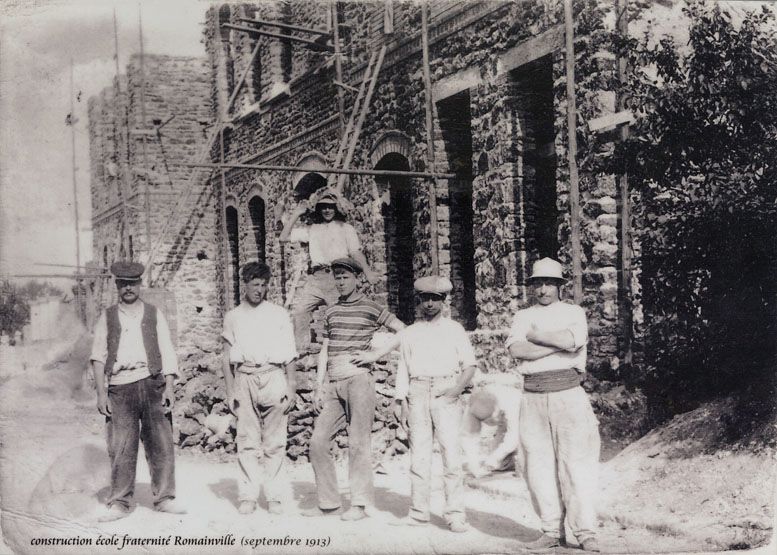

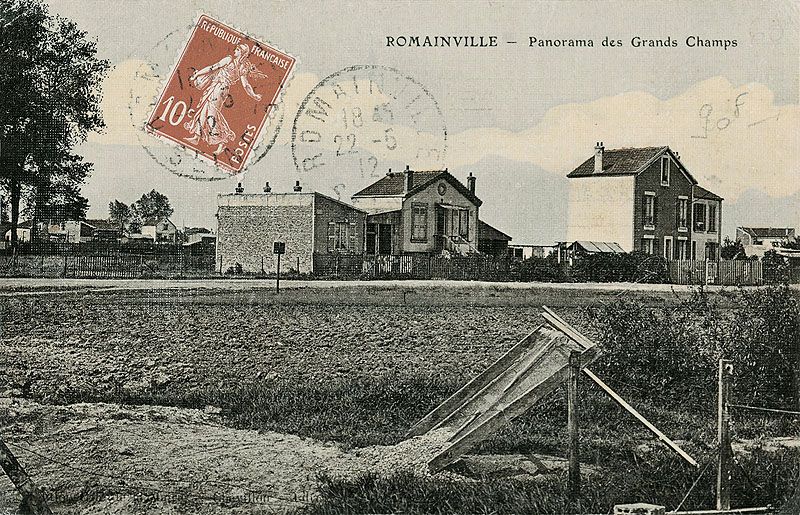

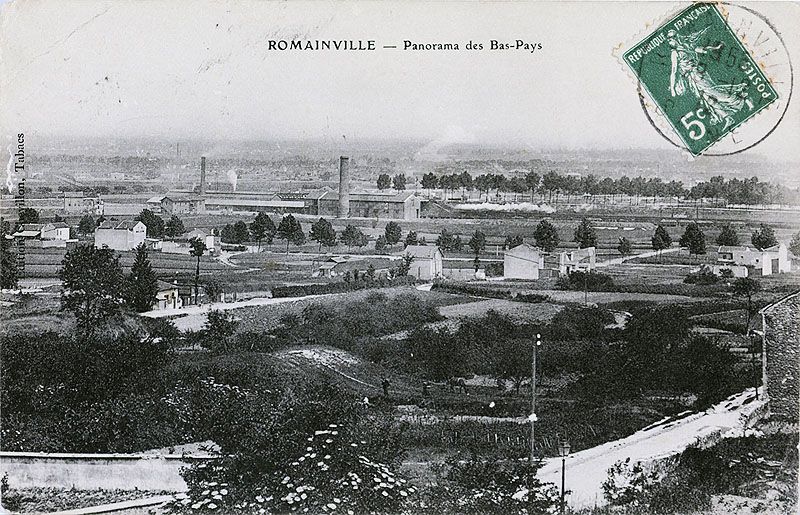

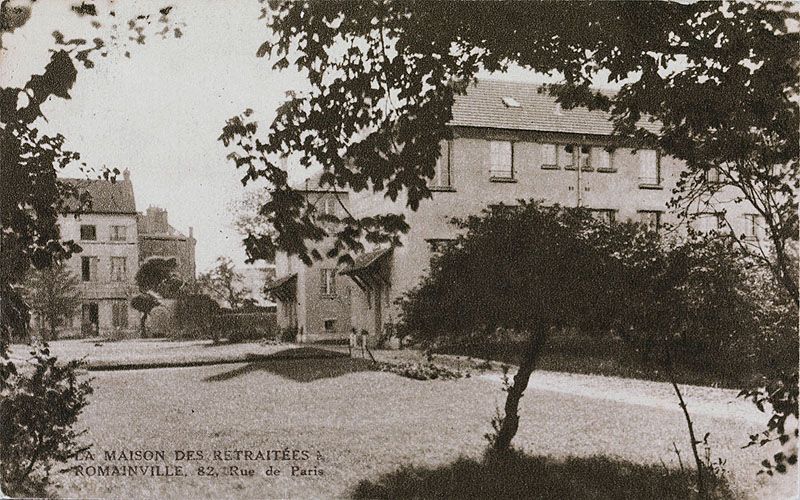

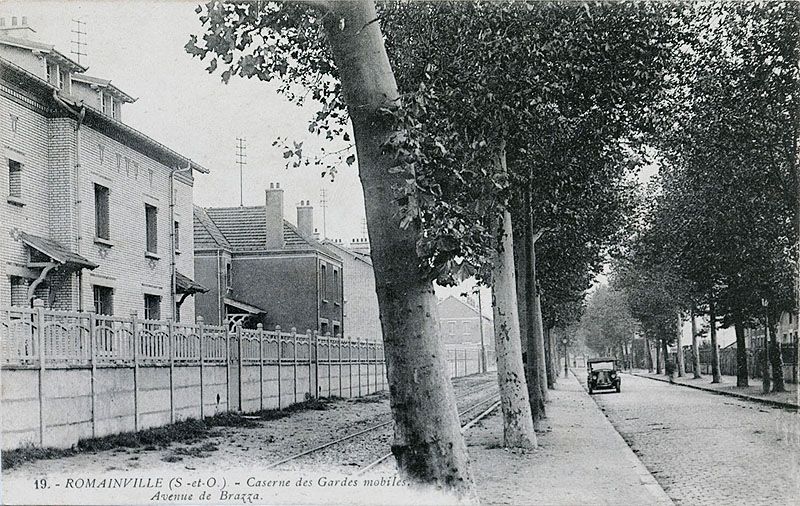

Entre la fin du XIXème siècle et le début des années la population triple. Les ouvriers et leur famille affluent. Cette population nouvelle investit le territoire de manière anarchique le long des sentes. Les habitations ainsi édifiées sont plus que modestes, souvent de simples cabanons de planches construits tant bien que mal avec les moyens du bord. Ces habitations de fortune colonisent le sud du territoire, au lieu-dit des Grands- Champs, aux limites des communes de Montreuil et de Bagnolet, donnant naissance au nouveau quartier du même nom. Au nord de la commune, le quartier des Bas-Pays, situé en contrebas des carrières, connaît aussi un accroissement de sa population. Des spéculateurs, peu scrupuleux, voient une aubaine dans cet afflux d'habitants et créent des lotissements de qualité médiocre dépourvus de plan d'urbanisme. Le nombre des « mal-lotis » explose. Ce développement anarchique de la commune dans le premier quart du xxe siècle explique aujourd'hui la qualité architectural et très contrastée Entrée de la cité Oradour mentionnée de l'habitat individuel. La vogue du pavillonnaire par la plaque battant son plein, chacun souhaite devenir propriétaire. Des maisons de toutes tailles, tous matériaux et tous styles vont ainsi être édifiées, donnant une physionomie parfois déconcertante à la ville où se côtoient un immeuble haussmannien et un pavillon, lui-même voisin du jardin d'une villa alignée sur rue. Tandis que de nombreuses industries s'installent sur la commune - dont l'entreprise pharmaceutique Roussel en 1928 -, l'importance croissante de la population ouvrière, le manque de logements décents, l'absence de plan d'urbanisme et d'équipements publics vont porter rapidement le Parti communiste au pouvoir. Les années 1920-1930 voient ainsi la naissance d'une conscience collective qui se manifeste notamment par la création et le développement de mouvements associatifs. Les habitants ne cessent de réclamer des logements salubres. Les premiers lotissements concertés finissent par voir le jour. Parallèlement, l'influence de l'Office public d'habitations à bon marché (OPHBM) de la Seine et de son président Henri sellier se faire sentir. A partir de la fin des années 1920, la crise économique qui sévit augmente les coûts de construction et favorise le logement collectif. La loi Loucheur, votée en 1928, prévoit ainsi la réalisation en France de 200 000 HBM sur cinq ans. En 1931, la cité FIAC (Foyer des invalides et des anciens combattants), rue de la République, et la cité de la Seimaroise, rue Gaston Roussel, sont construites.

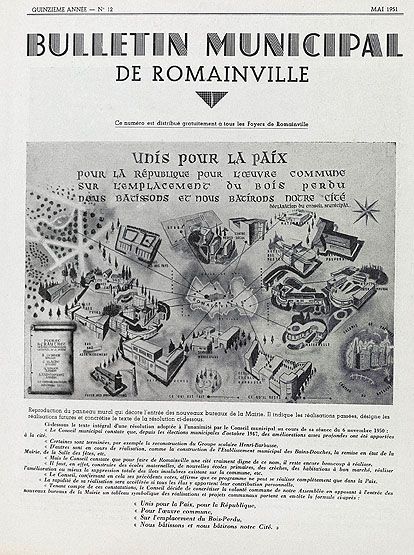

Entrant dans le cadre d'application de cette loi, elles constituent les premiers programmes d'habitations à bon marché réalisés à Romainville. La Seconde Guerre mondiale frappe assez durement la ville. L'église subit des bombardements qui l'endommagent de manière irrémédiable. Les habitants se réfugient dans les galeries des carrières, tandis que les résistants arrêtés sont incarcérés au fort de Romainville. Après guerre, la construction de logements sociaux est relancée pour faire face à la crise, c'est le temps des grands ensembles. L'industrie est heureusement prospère à Romainville, notamment grâce à l'entreprise Roussel-Uclaf qui se lance dans la biologie moléculaire en 1947. Le site de l'usine s'en voit considérablement modifié et agrandi. Une véritable ville dans la ville, dédiée à la chimie pharmaceutique, naît dans le quartier des Bas-Pays. Si l'activité industrielle prospère tout au long de la seconde moitié du siècle, dans les années 1960, l'activité des carrières cesse tout à fait, laissant 62 hectares de friches au coeur de la commune.

Cette étude a donné lieu en 2011 à une publication : Région Ile-de-France, FAURE Julie (réd.), Vialles jean-Bernard (phot.), Kruszyk Laurent (phot.). Romainville. Ed. Somogy éditions d'Art, 2011. (Coll. Parcours du patrimoine, n°371), voir la rubrique Documentation - Liens web, en bas de page.

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Ville de Romainville

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Ville de Romainville

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Ville de Romainville

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Ville de Romainville

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-Saint-Denis