Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

- enquête thématique régionale, Architectures du sport en Ile-de-France

- (c) Augustin Dupuid, Région Île-de-France

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ile-de-France

-

Commune

Saint-Ouen-sur-Seine

-

Adresse

5 rue Ampère

-

Cadastre

2020

OT

0023

-

Dénominationsgymnase, caserne

Dès les années 1820, les sapeurs-pompiers d’Île-de-France commencent à doter leurs casernes d’un gymnase. Par ailleurs, la pratique de la gymnastique, perçue comme un outil d’édification des jeunes générations, est rendue obligatoire dans les écoles publiques de garçons en 1880. Ainsi ces nouveaux besoins amènent-ils la ville de Saint-Ouen à se doter d’un espace servant à la fois de poste central pour les pompiers et de gymnase dédié aux élèves de l’école du Centre. Le projet du nouveau gymnase est voté en 1880. Il est mis en œuvre à partir de 1902, date à laquelle la municipalité engage le jeune architecte voyer César-Auguste Mancel (1868-1937), secondé pour la partie technique du commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Ouen, M. L. Hary. Le gymnase est par la suite réservé au seul usage des pompiers au début des années 1930 en raison de l’extension des services contre l’incendie. Le bâtiment reçoit le label Patrimoine d'intérêt régional en 2018.

Situé en plein centre, le poste-central et gymnase se trouve au cœur d’un vaste ensemble regroupant écoles, salle des fêtes et mairie. Cette disposition permet de multiplier les accès au bâtiment qui donne par ailleurs sur chacune des deux cours d’écoles.

La façade sur rue indique clairement la double fonction de l’édifice : la mention « GYMNASE MUNICIPAL – SAPEURS POMPIERS » est inscrite dans un large cartouche, surmonté d’un médaillon orné des figures d’un pompier casqué et d’un gymnaste. Entouré de motifs de haches, cordages, haltères et anneaux de gymnastique sculptés en haut-relief, ce médaillon confère une certaine théâtralisation à la façade qu’accentue l’imposant fronton triangulaire.

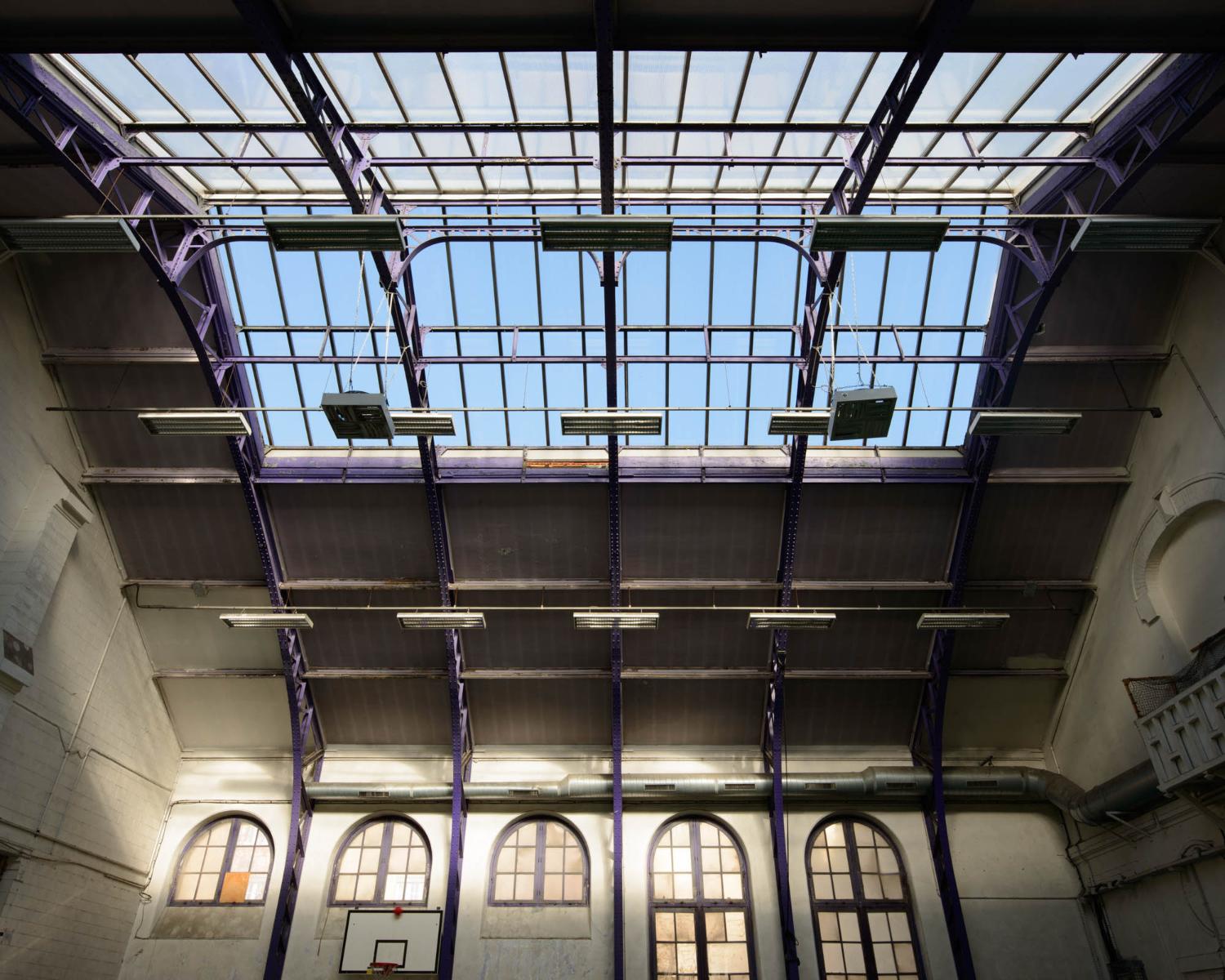

S’adaptant à la double vocation du bâtiment et s’attachant à le rendre le plus fonctionnel possible, Mancel divise l’intérieur en deux parties, sur chacun des deux niveaux : à droite, se trouvent les espaces dévolus aux pompiers ; à gauche, ceux des gymnastes. La vaste salle de 400 m² est dotée d’une charpente métallique, afin de libérer l’espace de tout support intermédiaire. L’espace est pourvu d’un sol pavé en bois afin de faciliter les manœuvres des pompiers. Ceci étant peu adapté aux gymnastes, Mancel prévoit d’aménager une partie mobile qui, démontée, découvre un vaste bassin rempli de son et de sciure de bois, placé sous les agrès et appareils de gymnastique. La salle reçoit la lumière par de larges baies vitrées latérales et par le lanterneau courant sur toute la longueur de la charpente. L’architecte dessine enfin les plans d’un haut pylône de bois dit « portique d’exercice », sommé d’une lanterne vitrée servant de poste-vigie aux pompiers, aujourd’hui disparu.

Figurant parmi les plus anciens équipements sportifs de Seine-Saint-Denis, le gymnase-caserne de Saint-Ouen se distingue par le caractère spécial de sa destination, son usage double envisagé dès sa conception, mais aussi par le riche décor de sa façade. Dès 1909, le commandant Hary lui-même considère que cet équipement constitue pour les pompiers franciliens un modèle de poste central.

Durant la première moitié du XIXe siècle apparaissent les premiers gymnases, qui possèdent deux caractéristiques : celles de naître d'initiatives privées et de s'implanter dans les grandes villes - et notamment Paris. Ils répondent à la définition qu'en fournit le docteur Colineau vers 1890 dans La Grande Encyclopédie : "le gymnase est un lieu clos et couvert, où l'on trouve le moyen de s'exercer sur place à des exercices corporels exigeant une énergie supérieure à celle qu'on déploie dans les exercices naturels qui se prennent en plein air. Destiné à l'enseignement et à la pratique de la gymnastique d'application, pour être correct, son agencement architectural exige certaines règles déterminées. Il faut que le local, aussi spacieux que possible, ait environ dix mètres d'élévation. La température y doit pouvoir osciller entre dix et quinze degrés centigrades. La couverture en doit être vitrée ; mais partiellement afin de fournir contre l'ardeur du soleil un moyen de protection. Il convient, en outre, que le mobilier et le vestiaire n'y occupent qu'un espace restreint et que le sol, recouvert de sable fin ou de sciure de bois dans un tiers de son étendue, soit planchéié dans les deux autres avec du sapin du Nord. En dernier lieu - mais c'est là un point capital - il faut qu'un appareil d'hydrothérapie, si simple soit-il, soit annexé au gymnase, chaque séance devant rationnellement avoir une douche froide pour terminaison" [1].

En 1818, le maréchal Gouvion Saint-Cyr concède au colonel Amoros, l'un des pères de la gymnastique française, entre la barrière de Grenelle et le champ de Mars, un ancien parc d'artillerie afin d'y installer le Gymnase normal civil et militaire de Grenelle. En 1850, Hippolyte Triat ouvre un gymnase avenue Montaigne ; en 1865 est inauguré le Grand gymnase de la rue des Martyrs fondé par Eugène Paz. Tous ces établissements répondent aux exigences formulées par Colineau grâce à des structures légères, en bois ou en métal. Ils se présentent sous la forme de longs vaisseaux de plan rectangulaire rythmé de fenêtres hautes et constituent autant des espaces de travail du corps que des lieux de spectacles, où un abondant matériel technique (anneaux, cordages, poutres, mâts, échelles...) permet de se livrer à des exploits prisés du public qui y assiste depuis les galeries situées dans les bas-côtés.

En 1869, le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, institue la gymnastique comme un enseignement "donné dans les lycées impériaux et les collèges communaux" (décret du 3 février). La défaite de 1870 entraîne un sursaut moral et la gymnastique est promue comme un outil de régénération d'une jeune génération appelée à être patriote. Aussi le régime républicain met-il l'accent sur sa pratique, qui est rendue obligatoire dans tous les établissements d'instruction publique de garçons (loi du 27 janvier 1880). Dès les années 1820, les sapeurs pompiers parisiens avaient commencé à équiper leurs casernes d'un gymnase. A Saint-Ouen, l'usage du gymnase municipal est pensé dès l'origine comme double : il leur est accessible, ainsi qu'aux élèves de l'école du Centre.

Dès les années 1880, dans la suite du mouvement initié par la Municipalité de Paris (gymnase Jaurès, gymnase Huygens...), de nombreuses communes de la banlieue engagent en effet une politique de construction de gymnases essentiellement tournée vers les élèves des classes primaires. Après les villes de Saint-Denis, d'Aubervilliers ou de Stains, dans le nord-est de la capitale, le conseil municipal de Saint-Ouen vote à son tour la réalisation d'un projet de gymnase.

-----------------------------

[L'historique qui suit est extrait de la notice de l'Atlas de l'Architecture et du Patrimoine de la Seine-Saint-Denis, rédigée par Hélène Caroux, chargée d'inventaire au conseil départemental, en 2016]

Destiné à l’enseignement de la gymnastique, rendue obligatoire à partir de 1880 pour les élèves, le gymnase municipal de Saint-Ouen est également réservé aux pompiers de la ville dont le nombre s’élève, au début du XXe siècle, à plus de 50. Le projet est confié à l’architecte César-Auguste Mancel, architecte-voyer depuis 1902 et qui signe ici une de ses premières constructions.

Il va s’attacher à accorder la plus grande fonctionnalité à cet équipement dont les exemples se multiplient depuis près d’un siècle mais aussi à la représentation de cet édifice dans la ville. Situé en plein centre, non loin du champ de courses (aujourd’hui détruit) mais également de la mairie et de l’école du Centre, il est placé à l’arrière de celle-ci et adossé à une salle des fêtes. Cette disposition présente de nombreux avantages : multiplication des accès, construction en saillie sur chacune des deux cours de l’école d’un appentis abritant sanitaires et salle de douches, et enfin concentration sur la façade sur rue des bureaux et de la salle abritant les engins et appareils de secours.

Si la brique, plus économique, est utilisée côté cour, la pierre de taille l’est, par contre, côté rue. En outre, la façade principale est particulièrement soignée, voire "théâtralisée", faisant de ce gymnase l’un des plus remarquables : "un volumineux cartouche occupe et orne la partie centrale, sous le fronton, entre les deux grandes baies vitrées du premier étage", les clefs de voûtes de ces dernières "sont ornées de têtes de lion avec des torches enflammées ; des guirlandes de feuillage complètent l’ornementation..." (La Construction moderne, 11 dec. 1909, p. 127).

La salle de 400 m², sans point d’appui intermédiaire, est partiellement dotée d’un sol pavé en bois pour faciliter les manœuvres des pompiers, et d’une partie mobile comprenant un vaste bassin rempli de sciure de bois placé sous les agrès et appareils de gymnastique. Elle est éclairée zénithalement par un lanterneau situé sur toute la longueur de la charpente en fer et par des baies vitrées sur les murs latéraux.

Au début des années 1930, en raison de l’extension des services contre l’incendie, le gymnase devient exclusivement réservé aux pompiers et A-C Mancel se voit confié la construction d’un nouveau gymnase rue Lieutadès (avec les bains-douches), tous deux détruits par les bombardements de 1944. C’est également à la même époque que l’architecte est chargé de la reconstruction de l’ancienne école du Centre (actuel collège Jean-Jaurès). Celle-ci sera cependant sans conséquence pour le gymnase.

Le gymnase "ex-pompiers" de Saint-Ouen figure parmi les plus anciens équipements sportifs que compte le territoire de la Seine-Saint-Denis. Il est également l’un des plus décorés, affichant clairement en façade ceux auxquels il était initialement destiné. [2]

[1] LE BAS, Antoine, Architectures du sport (1870-1940). Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Cahier de l’Inventaire, Paris, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Région Ile-de-France, 1991, p. 33.

[2] CAROUX, Hélène, notice sur le gymnase municipal et caserne centrale des pompiers de Saint-Ouen, Atlas de l'Architecture et du Patrimoine de la Seine-Saint-Denis, disponible en ligne : https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Poste-central-des-pompiers-et-gymnase-municipal-actuellement-gymnase-dit-ex

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1909, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Mancel César-Augustearchitecte voyer attribution par sourceMancel César-AugusteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

En 1909, dans La Construction moderne, Will Darvillé fournit la description suivante du gymnase municipal et poste central de pompiers de Saint-Ouen : "La façade principale, sur rue, est tout en pierre ; elle s'élève, dans la hauteur du rez-de-chaussée et de l'unique étage, pour se terminer par un fronton triangulaire, dont les deux rampants forment deux fortes corniches en saillie. La mouluration est sobre ; elle s'offre cependant le luxe d'une double série de modillons, qui, formant consoles sous les deux corniches rampantes, semblent soutenir leur saillie. Une autre ligne de modillons plus petits termine cette ornementation par le bas d'une série de moulures rectilignes. Un volumineux cartouche occupe et orne la partie centrale, sous le fronton, entre les deux grandes baies vitrées du premier étage. La tête d'un pompier casqué et celle d'un gymnaste forment le motif principal de cette pièce de sculpture, qui a pris, comme accessoires, des feuilles de chêne et de laurier avec, comme attributs, des haches et des appareils de gymnastique [...]. Leurs clefs de voûte [des baies vitrées] sont ornées de têtes de lions avec des torches enflammées ; des guirlandes de feuillage complètent l'ornementation à droite et à gauche. Un panneau rectangulaire portant inscription se trouve au centre du bâtiment ; il repose sur une forte console ornementée, qui s'appuie sur la clef de voûte de la porte centrale [...]. Pénétrons tout de suite à l'intérieur du bâtiment, qui comme l'indiquent les plans, a été - mesure très sage - divisé en deux parties distinctes, le local des pompiers à droite, celui des gymnastes à gauche [...]. Arrivons à la partie centrale du rez-de-chaussée, c'est un des points intéressants de la construction [...]. Derrière [le local qui sert de remise pour les engins et les appareils de secours des pompiers] se trouve une vaste salle de 400 mètres superficiels environ, où viennent s'exercer, à jour fixe, les gymnastes et les pompiers. De larges baies vitrées, percées dans les murs latéraux, et un lanterneau à deux rampants vitrés, se profilant dans toute la longueur de la charpente en fer, éclairent cet emplacement. La construction est enclavée entre deux écoles et adossée à une salle des fêtes [...]. L'emplacement est suffisamment vaste pour que les pompiers puissent s'entraîner à la manœuvre de leurs engins et comme les portes ont la même disposition que celles de la rue, ils peuvent étudier les entrées et les sorties. Dans le fond, M. Mancel a construit un haut pylône composé de pièces de charpente de bois, dit "portique d'exercice", qui permet aux pompiers de manœuvrer à l'abri [...]. Dans le milieu du portique se trouve une trémie cloisonnée, qui s'élève dans toute la hauteur. Des poulies et des cordages permettent d'y étendre horizontalement, dans toute la hauteur de la trémie, les tuyaux dès qu'ils rentrent d'un sinistre. Les tuyaux peuvent sécher ainsi dans des conditions tout à fait favorables. La salle d'exercice est pavée en bois, ce qui est très commode pour les pompiers lorsqu'ils y manœuvrent avec leurs véhicules attelés. Mais comme cette disposition ne rend pas aux besoins des gymnastes, M. Mancel a, dans la partie gauche du hall, aménagé une partie mobile qui, lorsqu'on la démonte, met à jour un vaste bassin rempli de son et de sciure de bois. Toute cette partie s'étend sur la surface occupée par les agrès et appareils de gymnastique, pour lesquels l'architecte a disposé les moyens de fixation nécessaires." [1]

[1] DARVILLE, Will, "Poste central de pompiers et gymnase municipal à Saint-Ouen", La Construction moderne, 1909, n°11, p. 127-129.

-

Murs

- pierre grand appareil

- brique

-

Toitstuile

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étages1 étage carré

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Techniques

- sculpture

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Précisions sur la protection

Ce gymnase a été labellisé "patrimoine d'Intérêt régional" par le Conseil régional d'Île-de-France en commission permanente du 4 juillet 2018.

- (c) Augustin Dupuid, Région Île-de-France

- (c) Augustin Dupuid, Région Île-de-France

- (c) Augustin Dupuid, Région Île-de-France

- (c) Augustin Dupuid, Région Île-de-France

- (c) Augustin Dupuid, Région Île-de-France

- (c) Augustin Dupuid, Région Île-de-France

Bibliographie

-

LE BAS, Antoine, Architectures du sport (1870-1940). Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Cahier de l’Inventaire, Paris, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Région Ile-de-France, 1991.

p. 44-49. -

CAROUX, Hélène (et alii), Sport et architecture en Seine-Saint-Denis. Les équipements sportifs de la banlieue du Nord-Est parisien (XIXe – XXe siècle), Collection Dominique Carré Paris, La Découverte, 2017.

Périodiques

-

DARVILLE, Will, "Poste central de pompiers et gymnase municipal à Saint-Ouen", La Construction moderne, 1909, n°11, p. 127-129.

Docteure en histoire de l'architecture de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2004 et chercheuse au Bureau du Patrimoine contemporain du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Docteure en histoire de l'architecture de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2004 et chercheuse au Bureau du Patrimoine contemporain du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis