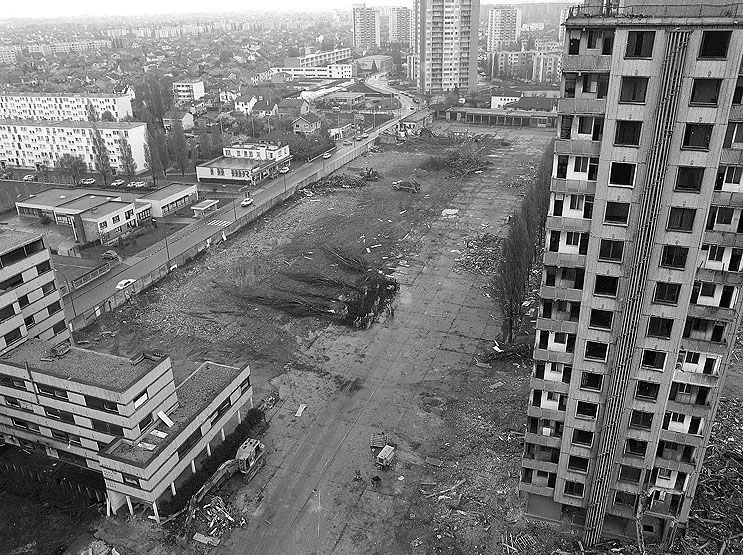

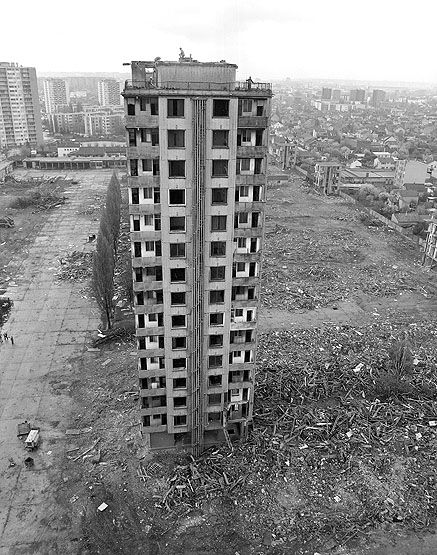

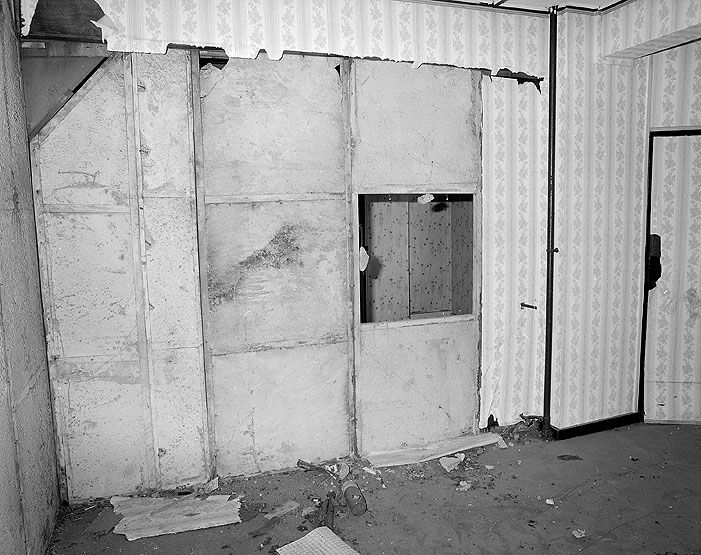

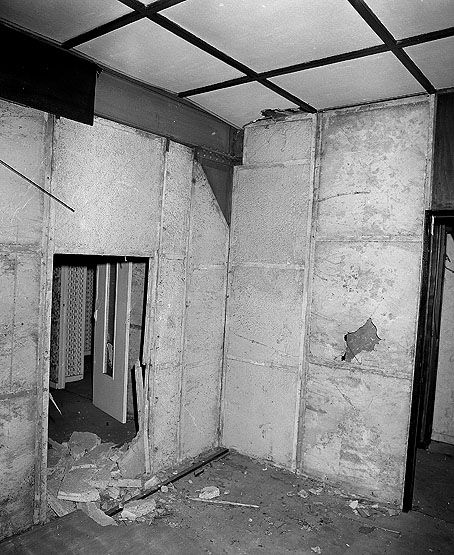

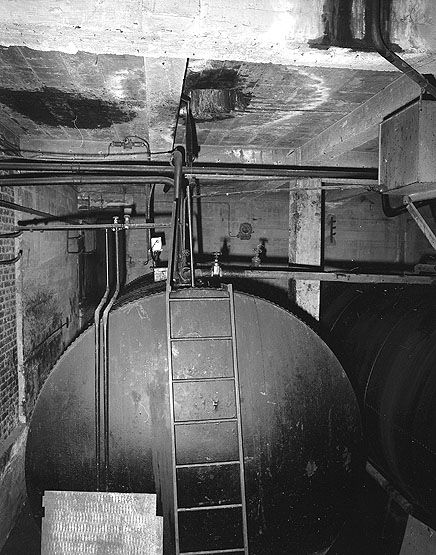

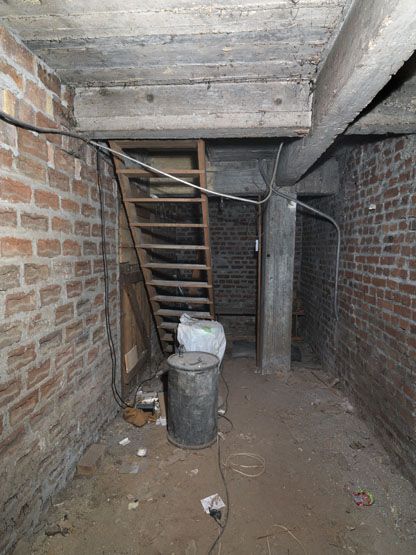

Envisagé sur le terrain de la Muette, acquis en 1925 par l'Office public d'HBM de la Seine (OPHBMS), le projet débute en 1929, confié aux architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods. Ils sont remarqués pour la cité du Champ des Oiseaux à Bagneux, débutée en 1927 où ils expérimentent la préfabrication industrialisée sur place avec l'ingénieur Eugène Mopin, et allient structure métallique et parement de béton pour 800 logements. Pour les 1.250 logements de la cité de la Muette, le chantier est rationalisé au maximum et les usines de préfabrication sont édifiées sur place. Ils renouent avec Mopin et font appel à Jean Prouvé pour réaliser l'ensemble des portes et fenêtres. Initialement, seules des barres sont prévues puis, courant 1931, 5 tours de 15 étages, de près de 50 m de hauteur, accueillent 280 logements HBM améliorés. Les 970 autres logements, HBM ordinaires, sont dans les barres en peigne, en redent ou en about réparties sur le terrain dans une composition très étudiée. En 1933, un immeuble de 4 étages, en forme de « U », ouvert au sud, réunit 360 logements. Unique en son genre, beaucoup publiée et visitée à ce titre, d'un confort rare pour l'époque, la cité de la Muette subit les conséquences de la crise économique dans sa réalisation. Le gouvernement gèle les crédits de la Caisse des dépôts et consignations affectés au financement du logement social. Des équipements sociaux, sportifs, culturels et cultuels attendus, seul le groupe scolaire est maintenu grâce au soutien de la nouvelle municipalité communiste. En 1936, gratte-ciel et peignes sont mis en location alors que redents et U restent inachevés. Mal-aimés et loués relativement cher dans le contexte de crise, « les premiers gratte-ciel de la région parisienne » trouvent peu de locataires. Confronté à trop de vacances, l'Office cède à l'offre du Ministère de la Défense et de la Guerre pour loger les gardes républicains mobiles (GRM) et leurs familles. Ils s'installent à la Muette fin 1938, comme dans d'autres cités d'HBM également mises en difficulté. En juin 1940, Le fer à cheval, ou U, est transformé en camp pour des prisonniers de guerre français, puis en camp d'internement des ressortissants de puissances ennemies, en l'occurrence des civils britanniques, canadiens et américains. En août 1941, le camp change à nouveau d'affectation dans le cadre de la politique allemande de représailles des « menées judéo-bolchéviques ». Les juifs étrangers de l'est parisien raflés entre le 20 et le 25 août y sont internés, surveillés par des gendarmes et policiers français. A partir de juillet 1942, le U devient camp de rassemblement et de déportation pour l'ensemble de la France. De juillet 1942 à août 1944, les convois se succèdent. Sur 76.000 juifs déportés de France, 63.000 sont partis de Drancy, essentiellement vers Auschwitz-Birkenau depuis les gares du Bourget-Drancy et de Bobigny à partir de juillet 1943.En 1949, seul le U retrouve sa vocation de logement social. Les gendarmes sont maintenus dans les lieux jusqu'en 1976 quand tours, peignes et redents sont détruits par le Ministère de la Défense pour y construire une caserne. En 1980, lors de la construction du gymnase qui jouxte la cité et le groupe scolaire est découvert un tunnel creusé par les internés en septembre 1943.Le 25 mai 2001, la cité est classée Monuments historiques en tant que « réalisation architecturale et urbanistique majeure du XXème siècle [...] et en raison également de son utilisation durant la deuxième guerre mondiale d'abord comme camp d'internement, puis comme camp de regroupement .avant la déportation, qui en fait aujourd'hui un haut lieu de la mémoire nationale ». Le 6 mai 2002, le classement du tunnel fait l'objet de précisions cadastrales nécessaires à sa protection.

- opération d'urgence

-

Vialles Jean-BernardVialles Jean-BernardCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Drancy

-

Commune

Drancy

-

Lieu-dit

quartier de la Muette

-

Adresse

avenue Jean-Jaurès

,

rue Arthur-Fontaine

,

rue Auguste-Blanqui

-

Cadastre

BZ104

;

BZ154

;

BZ54

;

BZ52

;

BZ103

-

Dénominationscité

-

Appellationsde la Muette

-

Parties constituantes non étudiéesimmeuble, sous-sol

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 20e siècle

-

Dates

- 1931, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Beaudouin Eugènearchitecte attribution par sourceBeaudouin EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : ingénieur attribution par source

-

Auteur :

Bodiansky Vladimiringénieur attribution par sourceBodiansky VladimirCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Prouvé Jean (architecte)ferronnier attribution par sourceProuvé Jean (architecte)Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ferronnier de formation, « homme d’usine » selon son expression.

Membre fondateur de l’UAM en 1929, c’est un des pionniers de la mise en œuvre du mur-rideau en France et de l’utilisation du métal pour le mobilier. En 1936, il réalise avec les architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods le pavillon du club Roland-Garros à l’aéro-club de Buc en Île-de-France (démonté en 1940), un des premiers bâtiments doté d’un mur-rideau en France. L’expérience acquise à Buc leur sert par la suite lors de la construction de la maison du Peuple à Clichy, en banlieue parisienne (1937-1939).

Durant la Seconde Guerre mondiale, à cause de la pénurie d’acier, il commence à travailler avec de l’aluminium. Il sera l’un des premiers à utiliser ce métal pour la construction en France. Après la guerre, en 1952, alors qu’Air France équipe son réseau d’escales d’hôtels et d’agences, Jean Prouvé reçoit la commande par la compagnie d’une unité d’habitation à Brazzaville (Congo). Il réalise celle-ci en collaboration avec Charlotte Perriand, avec qui il avait fondé l’UAM. Dans les années 1950 et 1960, il est régulièrement consulté pour la mise en œuvre de mur-rideau à grande échelle. Parmi ces projets on peut citer le Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT, 1958) et la tour Nobel (aujourd’hui tour Initial, 1964-1966) de la Défense, le quartier d’affaire à l’ouest de Paris, ou le musée d’Art moderne André-Malraux du Havre (1958-1961).

Jean Prouvé est une figure majeure du mouvement moderne en France. Formé dans l’esprit de l’école de Nancy, dont son père Victor était un des principaux membres, il poursuit dans son œuvre et dans sa participation à l’UAM le projet esthétique de l’école, l’art total et l’art pour tous.

- Personnalité : commanditaire attribution par source

-

Auteur :

Cité constituée de cinq tours de quinze étages et de barres de deux à quatre niveaux en peignes et redents. Un bâtiment en fer à cheval parachève l'ensemble en 1934. Il n'en reste aujourd'hui qu'un immeuble de quatre étages formant un U autour d'une cour.

-

Murs

- béton

-

Toitsbéton en couverture

-

Plansplan régulier en U

-

Étages4 étages carrés

-

Couvrements

- dalle de béton

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- terrasse

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre

-

État de conservationétat moyen

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public départemental

-

Protectionsclassé MH, 2001/05/25

classé MH, 2002/05/06

-

Précisions sur la protection

immeuble ; cage d'escalier ; cour ; sous-sol ; tunnel ; élévation

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Pascal Corbière, Région Île-de-France

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-Saint-Denis

Chargé de mission, Département de Seine-Saint-Denis, Service du patrimoine culturel.

Chargé de mission, Département de Seine-Saint-Denis, Service du patrimoine culturel.