Conservatrice au service Patrimoines et inventaire d'Ile-de-France

- patrimoine de la villégiature, villégiature en Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ile-de-France

-

Commune

Ecquevilly

-

Lieu-dit

Les Alluets

-

Adresse

route des Alluets le Roi

-

Cadastre

1821

C

248

Parcelle de l'emplacement de la ferme. ;

2022

C

441, 458, 459, 460, 462, 463, 465 et 467

-

Précisions

-

Dénominationschâteau

-

Précision dénominationmaison de villégiature

-

AppellationsChâteau de Romainville

-

Destinationschâteau

-

Parties constituantes non étudiéesjardin, théâtre, dépendance

Ce château de style anglo-normand, construit pour l'industriel et philanthrope Henry Deutsch de la Meurthe dans les dernières années du XIXe s., comprend tous les attributs de la villégiature, avec son théâtre, sa vue imprenable et sa forêt. Il est au cœur d'un domaine de 450 hectares de bois et de terres agricoles.

Le château de Romainville a été construit vers 1893 pour Henry Deutsch de la Meurthe (1846-1919) à l'emplacement de la ferme de Romainville, au sud du village d'Ecquevilly. La ferme était rattachée au fief du château de Fresnes, dont le seigneur au XVIe s. était François d'O, surintendant des Finances et favori d'Henri III. Le 6 pluviôse an VI (1798), la ferme fut acquise par Philippe Rameau, négociant, qui la vendit le 13 messidor an X (1802), à Marie-Gabriel-Louis Perrier, ancien notaire à Paris, et passa ensuite au baron Jean-Charles Davillier, régent de la Banque de France, qui s’en rendit acquéreur, le 18 brumaire an XIII (1804). La propriété demeura dans cette famille jusqu'à son acquisition par Henry Deutsch de la Meurthe en 1893. Il acheta également une grande partie des bois des Alluets et constitua un grand domaine de chasse.

On peut restituer le plan de la ferme grâce à plusieurs documents : le plan d'intendance de la paroisse (1786), le plan par masse de culture (1802-1807) et le cadastre napoléonien (1821). Les corps de la ferme ont été réutilisés, réaménagés et complétés par d'autres bâtiments.

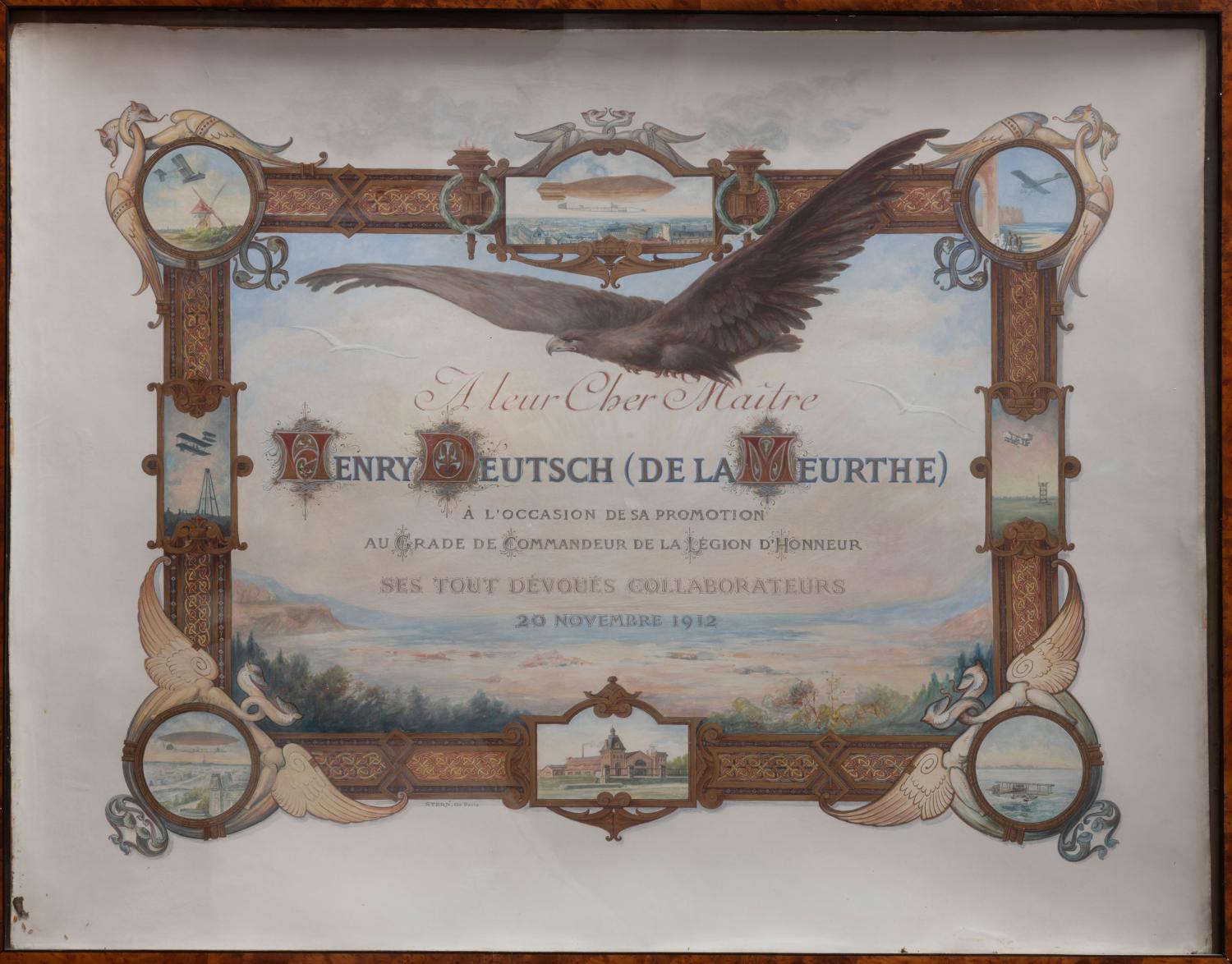

Riche industriel, associé de la société familiale Alexandre Deutsch et ses fils (devenue société des Pétroles Jupiter en 1922, puis Shell en 1948), Henry Deutsch de la Meurthe est aussi passionné d'automobile et d'aviation. Il est l'un des fondateurs de l'Automobile Club de France et de la Compagnie générale de navigation aérienne, créateur de plusieurs prix et bourses, notamment le prix Henry-Deutsch-de-la-Meurthe de l'Académie des sports qui récompense encore aujourd'hui des faits accomplis par des Français. Il est aussi l'auteur du premier opéra à sujet aéronautique, Icare, créé en 1911 à l'opéra de Paris à l'occasion d'un gala en l'honneur de l'aviation française.

Depuis une vingtaine d'années, le château est loué à l'entreprise Chateauform', qui y organise des séminaires.

L'architecte du château n'est pas connu. On peut cependant émettre l'hypothèse qu'il s'agit de Maurice Chatenay (1865-1947), auteur de son hôtel particulier à Paris, 4 avenue des États-Unis.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale

Le plan d'intendance de la paroisse (1786) représente une ferme constituée de deux corps en équerre, au sud et à l'est, et trois bâtiments carrés alignés au nord, l'ensemble formant une cour carrée. Le plan par masse de culture (1802-1807) montre une aile nord pleine reliant les trois pavillons. Sur le plan cadastral de 1821 les trois pavillons se distinguent à nouveau côté nord, complétés par trois bâtiments plus importants mais disparates.

Le corps de logis

Orienté plein sud, le corps principal a été construit ex nihilo en style néo-Normand à partir de 1893. L'aile nord qui lui est perpendiculaire correspond à une ancienne implantation de la ferme, comme l'atteste la présence d'une cave semi-enterrée sur toute la longueur de ce bâtiment. Chaque façade est traitée de manière différente. La façade principale est constituée d'un étage de soubassement ouvert sur le jardin par des arcades surbaissées, vitrées postérieurement ; d'un rez-de-chaussée surélevé avec terrasse ; d'un étage carré et d'un étage de comble à surcroît. Elle est en meulière et brique, à l'exception du comble à pans de bois. Une avancée traitée en tour est, elle, entièrement en meulière. La façade est animée d'une échauguette, d'une fenêtre en encorbellement et d'un bow-window.

La façade latérale ouest est également en meulière et pans de bois au niveau supérieur. Des cartes postales anciennes montrent que le rez-de-chaussée s'ouvrait sur une galerie en bois, fermée par la suite. Le balcon du premier étage se prolongeait sur le flanc sud.

Dans la cour d'honneur, orientée nord-ouest, le pan de bois domine ; la meulière est cantonnée au rez-de-chaussée. Le calepinage des pans de bois est varié : croix de Saint-André, épis... La tour d'escalier est percée d'une longue baie verticale. L'entrée principale, relativement discrète, se situe à l'angle. La balustrade en bois et l'escalier ont été modifiés par l'adjonction d'une rampe d'accès. Une extension est venue modifier l'extrémité nord du bâtiment.

La cour nord-est est la cour de service, donnant accès à la cave et aux cuisines. Ici encore le pan de bois est dominant. Le pignon de l'aile est, avec ses deux étages en pans de bois en encorbellement et sa haute toiture à demi-croupe et égout retroussé est une citation médiévale.

A l'intérieur, l'entrée donne accès à un vestibule traversant, d'une grande simplicité. Il dessert plusieurs salons de part et d'autre. L'escalier principal, lui aussi très simple, est en bois à balustres. Les étages supérieurs, non vus, sont aménagés en chambres.

Les communs de la cour d'honneur

A l'est, la cour d'honneur est fermée d'un long bâtiment datant de la ferme et transformé en un vaste théâtre par Henry Deutsch de la Meurthe. Entièrement en pans de bois, il est traité dans un style normand vernaculaire, ce qui est inhabituel pour un théâtre. Sa façade sur jardin est animée d'un avant-corps à balcon. L'intérieur a été modifié mais sont conservées la scène, encadrée de colonnes cannelées et chapiteaux doriques supportant un entablement à métopes et triglyphes, le tout doré, et la tribune en bois à l'autre extrémité.

Le bâtiment nord de la cour d'honneur pourrait correspondre aux anciennes écuries et remises, avec son large auvent. L'intérieur a été entièrement transformé.

L'arrière-cour des communs dite aujourd'hui des Chartrons

Elle est constituée du prolongement du corps de la ferme auquel a été ajouté un bâtiment au début du XXe siècle. Celui-ci a été construit pour abriter les nombreuses voitures de la famille Deutsch de la Meurthe mais aussi les volumineux décors du théâtre. Il se distingue par sa mise en œuvre plus rudimentaire, enduit au rez-de-chaussée et bardage de bois en partie supérieure. Toutefois le long pan de la toiture est interrompu par un pignon à ferme cintrée apparente.

Le pavillon d'entrée

On retrouve sur ce bâtiment la meulière et le pan de bois. Il pourrait avoir été construit sur les fondations des petits bâtiments visibles sur les plans anciens.

-

Murs

- meulière moellon sans chaîne en pierre de taille

- bois pan de bois

-

Toitstuile plate

-

Étagesétage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît

-

Couvrements

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe polygonale

- demi-croupe

- croupe

-

Escaliers

- escalier demi-hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en charpente

-

État de conservationbon état

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- figure mythologique, armoiries, feuillage, chimère

- colonne, ordre corinthien

-

Précision représentations

Cheminée de style Renaissance, dans le petit salon du rez-de-chaussée, appelé salle des chargeurs, dans l'aile nord perpendiculaire au corps principal. Cette cheminée est en bois. Le foyer est encadré de cariatides en gaine supportant un linteau à décor de rinceaux et chimères encadrant des armoiries non identifiées. Le trumeau de la cheminée est constitué d'un encadrement de colonnes géminées engagées à chapiteaux corinthiens soutenant un entablement à décor de rinceaux, animaux fantastiques et chimères. On retrouve au centre les mêmes armoiries. La peinture placée en trumeau est un portrait de femme en habits Renaissance portant la mention Francesca da Rimini.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvremaison d'homme célèbre, à signaler

-

Éléments remarquableschâteau

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

Documents d'archives

-

Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux : C 1 85

Plan d'intendance de la paroisse d'Ecquevilly de 1786, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, C 1 85

-

Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux : 3P2 116

Cadastre napoléonien Ecquevilly section C, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, 3P2 116

Bibliographie

-

Cyril Grange, Une élite parisienne. Les familles de la grande bourgeoisie juive (1870-1939), Paris, CNRS éditions, 2016.

p. 348-349 -

Roselyne Bussière, Marianne Métais, Châteaux, villas et folies, Villégiature en Ile-de-France, Région Île-de-France, lieux-dits Editions, 2024,

Périodiques

-

Sophie MOUTON, « De l'aviation à la Cité universitaire. Philanthropie et patriotisme chez les Deutsch de la Meurthe », Archives Juives, vol. 42, no. 1, 2009

-

Federico Lazzaro et Marie-Pier Leduc, "Le rêve et la science : Henry Deutsch de la Meurthe, Icare et la musique aéronautique en France avant la Première Guerre mondiale", Intersections, n° 39(2), 2019, pp. 61–117. https://doi.org/10.7202/1091838ar

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservatrice au service Patrimoines et inventaire d'Ile-de-France

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.