Observations générale du dossier collectif hôtels, immeubles, maisons (voir le dossier complet en pièce-jointe)

Les données historiques

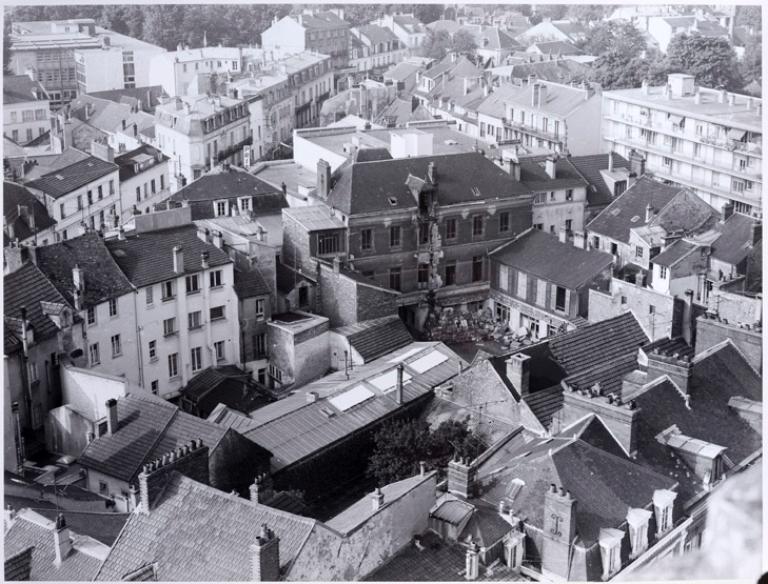

Les éléments historiques qui permettent de comprendre la nature de l’habitat à Mantes-la-Jolie[1] sont nombreux :

C’était une ville royale enfermée dans des remparts médiévaux, donc l’espace a longtemps été contraint dans le centre-ville.

Par rapport à ses voisines proches, Mantes-la-Ville (1231 arpents) et Gassicourt (1700 arpents), le territoire de Mantes (276 arpents) est beaucoup plus restreint, si bien qu’elle veut s’agrandir à leurs dépens. Leur annexion en 1855 puis en 1930 a eu une influence considérable sur l’habitat.

La première extension jusqu’à la ligne de chemin de fer permet à la ville de se doter des équipements publics d’une ville moderne (nouvelles écoles, abattoirs, usine à gaz). Le parcellaire qui est annexé est un parcellaire rural émietté et étiré qui n’est pas fondamentalement remembré.

La seconde extension qui concerne le village de Gassicourt en 1930 a conduit à la jonction de deux périphéries si bien qu’il n’y a pas non plus de remembrement organisé. Au contraire même, certaines parcelles déjà étroites héritées de la viticulture ont encore été divisées. La comparaison du plan parcellaire de l’îlot qui abrite le château d’eau entre 1940 et le cadastre actuel le prouve.

Un élément historique important est à prendre en compte, celui du mandat comme maire d’Auguste Goust de 1908 à 1941. Cet ancien cheminot, syndicaliste, membre du parti radical-socialiste mène en effet une politique de logement social très importante avant même le vote de la loi Loucheur qui l’a confortée. C’est ainsi qu’il transforme l’ancien couvent des Bénédictines en logement pour familles nombreuses et construit avec l’architecte Raymond Marabout plusieurs logements sociaux. C’est sous son mandat qu’a été commencée la politique de résorption de l’habitat insalubre dans les Bas Quartiers.

La seconde guerre mondiale est un élément déterminant pour la transformation de l’habitat du centre-ville. La Reconstruction, dirigée par l’architecte et urbaniste Raymond Lopez est l’occasion d’appliquer les principes de la Charte d’Athènes. A partir de 1947, c’est Jean-Paul David, maire de Mantes de 1947 à 1977 qui marque profondément l’habitat par son esprit de modernité. Il poursuit la résorption de l’habitat insalubre qu’avait déjà accélérée la guerre et favorise les projets de Raymond Lopez. Les résidences de la Tour et Saint-Maclou puis la construction du Val Fourré en sont les éléments les plus marquants.

Les parcelles

Pour analyser les parcelles de manière pertinente, il convient de distinguer le centre ancien des extensions ultérieures.

Le centre : Des parcelles ont une forme étroite et allongée dans le centre intra-muros, héritage d’un parcellaire médiéval. C’est le cas, par exemple des maisons de la rue des Halles et de la place du Marché au blé où on trouve plusieurs parcelles de moins de 5 mètres de large, comme la parcelle 128 à l’angle de ces deux espaces.

Ce parcellaire ancien est très souvent lié à la présence de boutiques en rez-de-chaussée. Il est devenu minoritaire aujourd’hui car trois vagues de transformations l’ont touché depuis le XVIIIe siècle :

Tout d’abord le percement de la rue Royale, puis Nationale à la suite de la construction du pont. En effet en 1765 lors de la construction de ce nouveau pont une nouvelle rue fut percée jusqu’à l’auberge du Cheval Blanc c’est-à-dire à l’actuelle place de la République. Les chroniqueurs rapportent qu’il y eu 72 maisons atteintes (sans compter celles qui ont été détruites) et que « chaque particulier a fait reconstruire sa maison comme il n’a voulu ».[2] Cette saignée dans le parcellaire explique la forme particulière de certains îlots et de certaines parcelles comme la parcelle 195, visiblement détachée de l’îlot de l’autre côté de la rue.

Ensuite les bombardements de 1944 qui ont donné à Raymond Lopez l’occasion de régénérer le parcellaire ancien en créant des îlots ouverts conformes aux principes affirmés par la Charte d’Athènes

Enfin les îlots des Bas quartiers qui avaient échappé aux bombardements ont été complètement effacés par le projet des résidences de la Tour et Saint-Maclou.

Ces îlots anciens étaient plutôt étroits si bien qu’un quart des parcelles sont traversantes. Dans ce cas, on trouve deux sortes d’organisation :

Soit les maisons elles-mêmes sont traversantes, ce qui signifie qu’elles n’ont pas d’espace libre qui leur soit propre. En général, elles ont deux façades une sur chacune des rues qui la longe. Les cas les plus spectaculaires sont les maisons de l’îlot sous la collégiale, qui, pour s’adapter à la pente, ont un étage de soubassement si bien que leur façade sur la rue haute (rue Monteclair) a un voire deux niveaux de plus que celle de la rue basse (rue du Fort).

Dans le centre commerçant, cela permet à des maisons très étroites, par exemple du 32 au 36 rue Thiers, d’avoir deux façades, la principale avec boutique et la façade arrière qui dessert les étages.

Lorsque ce sont les parcelles seulement qui sont traversantes, c’est l’occasion, notamment pour les hôtels particuliers, d’avoir un accès d’honneur, par exemple rue Baudin et un accès de service, rue Gâte-Vigne. On voit ces deux accès sur la photographie ci-dessous.

Les îlots s’élargissent au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’hyper centre et qu’on sort de l’enceinte. On voit sur la carte dressée par l’atlas historique des villes de France qu’entre le rempart et la limite communale, à l’époque du cadastre napoléonien, l’espace était agricole, occupé par des jardins, des champs et quelques vignes.

Dans les quartiers annexés au XIXe siècle, qui étaient avant tout des terres agricoles, le parcellaire était lui aussi très émietté et cela reste encore le cas. Un des exemples les plus significatifs est celui de l’îlot compris entre les rues de Verdun et de la Marne. Même si les remembrements ont brouillé le parcellaire ancien, on peut trouver quelques vestiges de très longues et très étroites parcelles. De même, le long de la rue des Ecoles de nombreuses parcelles ne dépassent pas 5 mètres de large, héritage direct de parcelles consacrées à la vigne.

Gassicourt : le parcellaire de ce village a été profondément bouleversé d’une part le long de la Seine par l’installation de gravières qui ont effacé un parcellaire particulièrement laniéré comme le montre la feuille D1 du cadastre napoléonien. Si des traces du parcellaire agricole subsistent dans certains îlots, les transformations ont été importantes. Toutefois sauf construction d’une résidence qui l’efface totalement, le parcellaire reste étroit, ce qui conditionne un habitat de faible largeur.

Mitoyenneté et alignement

Dans ce cadre contraint de parcelles plutôt étroites, il n’est pas étonnant qu’une maison repérée sur deux soit alignée et mitoyenne des deux côtés (maison de bourg). Elles sont présentes dans le centre mais aussi dans les quartiers périphériques. L’étroitesse des parcelles explique aussi qu’on trouve à Mantes une variante de la maison de bourg qui normalement est alignée sur la rue : ce que nous avons appelé la maison de bourg en retrait. Elle occupe toujours toute la largeur de la parcelle mais est précédée d’un jardinet clos. 90 maisons ont ainsi été repérées. Par exemple, rue l’Evêque, on trouve une séquence de quatre maisons de bourg en retrait. On trouve une séquence similaire, mais où les maisons sont alignées rue Alphonse-Durand. Le parcellaire étroit explique aussi la présence de maisons jumelles comme celles du 93-95 Boulevard du Maréchal-Juin. Les villas sont elles mêmes souvent mitoyennes sur un côté, ou du moins placées sur une limite parcellaire, comme ces deux maisons, 31 et 33 rue Saint-Bonaventure.

Les façades

Les façades, y compris dans le centre-ville, ne sont pas très élevées : plus de la moitié ont un étage carré et si on ajoute les édifices à 2 étages, les trois quarts des maisons ont 1 ou 2 étages. Stendhal, dans ses Mémoires d’un touriste dit à propos de Dijon « ville composée de jolies maisons bâties en petites pierres carrées, mais elles n’ont guère qu’un premier étage et un petit second. Cela donne l’air village. »[3] Mantes avait donc l’ « air village » jusqu’à la Seconde guerre mondiale. Evidemment les constructions du Val Fourré offrent un tout autre paysage urbain.

Le repérage a été réalisé en classant les façades selon trois types :

- Les façades pignon, façades surmontées d’un pignon qui forme un triangle suivant le tracé des deux pans du toit. Dans l’architecture traditionnelle, elles sont les plus nombreuses car elles correspondent à un parcellaire étroit donnant des façades étroites, elles-mêmes liées à la largeur maximale des poutres des maisons. C’est l’architecture habituelle dans les centres urbains commerçants dont l’expression « avoir pignon sur rue » conserve la mémoire. Mais à Mantes ces maisons étroites ont disparu. Nous n’avons retrouvé que 7 maisons antérieures au cadastre napoléonien et ayant une façade pignon. Parmi elles, un cas intéressant est la maison du 12, rue Gambetta (man166) qui a un fronton-pignon c’est-à-dire un fronton occupant tout le pignon. Les autres maisons à façade avec pignon sont des pavillons du XXe siècle dont 68 ont été relevés. Parmi eux on peut citer la série de 3 pavillons située 22-26 rue de Seine. 16 pavillons ont une demi-croupe pratique courante à cette époque, petite touche néo-régionaliste souvent associée à de faux-pans de bois et à un épi de faitage. La rue Saint-Fiacre présente des pavillons illustrant ces deux typologies.

- Les façades goutterot dans lesquelles le mur présenté est celui qui se trouve sous les gouttières, d’où son nom. Ce procédé de construction à Paris a remplacé à la fin du Moyen-Âge « les murs pignons qui sont l’ordonnance traditionnelle des rues médiévales »[4]. Au XVIIe siècle, le pignon est passé de mode et de plus le pignon de bois, comme les maisons en charpente, est interdit dans la capitale à cause des risques d’incendie depuis 1560. A Mantes, le goutterot est le mode de construction le plus répandu, y compris pour les bâtiments antérieurs au cadastre napoléonien : on a vu que seules 7 maisons anciennes avaient une façade pignon. 3 maisons sur quatre ont une façade goutterot.

- Il existe un troisième type de façade que nous avons appelé par commodité les façades mixtes c’est-à-dire dont le mur sur rue présente à la fois un mur goutterot et un mur pignon, le plus souvent sur le même plan. Le pignon peut être placé à droite, à gauche et parfois, mais plus rarement, au centre. Dans une dizaine de cas le goutterot est associé à non pas à un pignon mais à un toit en pavillon, donnant à la partie qu’elle surmonte une allure de tour.

Les matériaux

Très peu d’édifices d’habitation en pierre de taille ont été relevés : deux immeubles de la fin du XIXe siècle,11 et 12, place de la République et les hôtels de la rue Baudin. La pierre de taille est plutôt réservée aux bâtiments publics (églises médiévales, mais aussi Banque de France ou Palais de Justice).

Le moellon de calcaire est le matériau le plus répandu (162 repérés) même s’il n’est pas forcément apparent. En effet dans 512 édifices sont recouverts d’un enduit et le matériau en dessous ne peut pas être identifié. Plusieurs indices montrent qu’il s’agit bien de moellons de calcaire qui sont ainsi masqués car l’enduit est écaillé et laisse apparaître les moellons qui se trouvent en dessous, comme dans l’exemple ci-dessous où l’enduit d’imitation a été en partie décroûté révélant la structure en moellons de calcaire.

La plupart du temps ces moellons de calcaire étaient destinés à être enduits, soit totalement notamment dans le centre-ville, avec une modénature soignée, soit « à pierre vue » pour les parties rurales.

Dans le cours du repérage nous avons été amenés à distinguer

· Le moellon ainsi appelé quand il est irrégulier et donc probablement destiné à être enduit (58 cas) auquel il faut ajouter tous les moellons enduits

· Le moellon à assises régulières appelé moellon régulier (91 cas repérés)

· Le moellon dont la mise en œuvre est volontairement irrégulière « opus incertum ». (13 cas).

Le moellon enduit, dans le centre, est très fréquent. L’enduit qui est employé est souvent un enduit imitant les refents, comme le montre le, 12, rue Gambetta. Les enduits ont été très souvent refaits et la mode des enduits colorés touche largement Mantes. Mais on l’a déjà dit, il existe une autre tendance, celle de la mise à nu de moellons destinés originellement à être enduits. Plusieurs exemples ont été retrouvés, comme 138 boulevard du Maréchal-Juin dont les moellons irréguliers sont en contradiction avec la modénature de brique.

On peut trouver deux explications à cette tendance : la première est le rejet de l’architecture de béton et la volonté quand on a un édifice en pierre de le mettre en valeur. La seconde est la volonté d’imiter les nombreux édifices privés et publics de Mantes qui ont des moellons en lits réguliers destinés à être apparents dès l’origine. On peut évoquer l’école Hélène-Boucher, rue des Ecoles (1908) ou la gendarmerie. Plusieurs cités-jardins de l’entre deux-guerres présentent aussi ces moellons réguliers associés à la brique, comme la cité des Martraits.

Au total, 91 édifices à moellons réguliers ont été relevés. C’est vraiment une spécificité de Mantes.

Le deuxième matériau très utilisé est la meulière présente de manière visible dans 108 édifices. La mise en œuvre la plus répandue pour la meulière est l’enduit rocaillé présent dans trois cas sur quatre (79 sur 108). L’ « opus incertum » est utilisé dans 22 édifices et enfin 8 ont des moellons de meulière sans mise en œuvre particulière.

La brique est peu utilisée dans les habitations. Au total seulement 40 édifices sont en brique (dont plusieurs écoles des années 1930) sur ce total 26 édifices sont en brique et pierre. L’emploi de la brique seule, sans jeux de couleurs, est très rare à Mantes. L’exemple du Boulevard du Maréchal-Juin montre que ces façades en brique sont souvent transformées ou enduites. Au total une dizaine d’édifices en brique ont été repérés parmi lesquels la majorité a des façades de briques mises en valeur par des jeux de couleurs ou de volumes. Mais la majorité des édifices en brique sont en brique et pierre (26). L’architecture brique et pierre à partir du Second Empire connaît une grande mode. C’est un signe de notabilité, comme le prouve l’ancienne sous-préfecture. Plusieurs maisons de notable sont ainsi construites : comme le 13 avenue du Président Roosevelt. L’emploi de la brique et pierre n’est pas réservé à une seule typologie. Outre les bâtiments publics on la trouve dans des maisons de bourg, des maisons de notables, des villas et des immeubles. Enfin, dans quelques cas, la brique est associée à un décor pittoresque, comme dans ces maisons-jumelles 93 boulevard du Maréchal-Juin

Deux exemples de constructions anciennes en pan-de-bois ont été retrouvés, 4 rue de la Gabelle et 1, rue de l’Abbé-Hua mais on voit bien à l’irrégularité des bois de charpente utilisés et à l’absence de toute ornementation sculptée que ces pans-de-bois étaient destinés à être enduit. Une carte postale de la rue de la Gabelle prise lors des inondations de 1910 l’atteste. Ont été relevés aussi quelques exemples de pan-de-bois datant de la fin du XIXe siècle et donnant une touche pittoresque à des édifices entiers ou à des parties d’édifices : rue Notre-Dame, la porte-aux-prêtres et la villa dans l’actuel square du château.

Le décor

Lors du repérage ont été relevés tous les éléments qui pouvaient enrichir une façade. Le panel est large depuis la simple corniche jusqu’à la sculpture ou aux céramiques colorées mais dans l’ensemble l’impression qui se dégage est celle d’un décor plutôt sobre. Une petite cinquantaine de maisons n’a aucun décor. Cette absence totale, y compris de corniche[5] a été relevée dans 25 maisons de bourg. En ce qui concerne les maisons rurales l’absence de tout décor est moins surprenant. Par exemple à Gassicourt, la maison 12, rue Sainte-Anne. Une autre cinquantaine de maisons a simplement une corniche moulurée. Cela donne des façades très simples qui ont peut-être perdu une discrète modénature à la suite de ravalements.

Les édifices ayant corniche et modénature, (le plus souvent un bandeau) sont au nombre de 285. Ils donnent à la ville son image de bourg classique que l’on retrouve partiellement par exemple encore place du Marché au blé. Cette image est si présente que lors de la reconstruction de la ville, les premiers immeubles ISAI sont encore très fortement inscrits dans ce schéma de façade avec corniches et bandeaux. Les architectes de la Reconstruction s’en sont éloignés peu à peu.

A plusieurs reprises la modénature est enrichie de consoles soutenant les seuils des fenêtres. Mais à la faveur des ravalements cette discrète mouluration a tendance à disparaître. Ces consoles de seuils de fenêtres sont parfois d’une grande finesse qui mérite d’être préservée. C’est le cas de la maison, 6 rue Gâte-Vigne. Cette modénature est aussi parfois créée de toute pièce comme au 23 rue de la Sangle où il n’y avait aucune modénature en 1977 comme le montre une photographie de 1977 et qui depuis a vu sa façade enrichie de corniches très saillantes au-dessus des fenêtres.

Avec l’apparition de la couleur dans les façades, dans la seconde moitié du 19e siècle, grâce à la brique et à la meulière, une modénature de brique et un décor de céramique a été mis en place, de manière relativement discrète. Un des exemples les plus spectaculaires est celui de la villa 26 rue d’Alsace. Les décors pittoresques sont peu nombreux à Mantes. L’exemple le plus caractéristique est celui du « chalet » 72 rue Castor.

Dans l’ensemble, les maisons et immeubles de Mantes restent d’une apparence très sobre.

Les datations

L’Ancien régime a laissé une trace non négligeable dans l’habitat mantais puisque 17% des édifices ont été repérés comme antérieurs au cadastre napoléonien dans leur implantation, leurs vestiges (caves, escaliers) ou leur totalité (surtout les hôtels particuliers). Les édifices postérieurs se partagent à égalité entre le 19e siècle (40%) et le 20e (41%).

Dénominations

a) Les édifices mitoyens

Les maisons de bourg

La maison de bourg est alignée, mitoyenne des deux côtés, et comporte un espace libre à l'arrière. Elle a le plus souvent un étage carré. Mais deux étages carrés sont aussi possibles, surtout dans l’habitat ancien du centre urbain dans lequel la typologie de l’immeuble à appartement n’est pas encore vraiment fixée. Le critère déterminant dans cette définition des maisons de bourg est celui de l'occupation de toute la largeur de la parcelle. Cela détermine en effet toute la morphologie de la maison : murs mitoyens aveugles, porte en façade et pièces donnant sur l’avant et sur l’arrière. C’est la typologie dominante des centres bourgs, beaucoup ont une boutique en rez-de-chaussée. En périphérie on a une variante : la maison de bourg en retrait c’est-à-dire qu’elle est précédée d’un jardinet. En général, il y en a plusieurs accolées, comme rue Alphonse-Durand.

Les maisons rurales en petit nombre se distinguent par la présence d’une cour latérale qui permet des activités de stockage. Elles ont presque toutes été transformées. La plus authentique est celle qui se trouve 12, rue Sainte-Anne à Gassicourt

L’immeuble dans le centre est le résultat de l’évolution de la maison de bourg, bâtiment aligné et mitoyen. Pour les bâtiments antérieurs au cadastre napoléonien comportant trois travées et plus d’un étage, il n’est pas toujours facile de déterminer s’il s’agissait à l’origine d’une maison de bourg ou d’un immeuble à appartement, la différence se situant dans le fait que, dans l’immeuble, chaque étage est aménagé de le même manière dès l’origine et distribué en logements distincts. La maison de bourg peut-être occupée par toute une famille, souvent celle qui détient le commerce du rez-de-chaussée. Un étage peut être loué à une autre personne. Au XIXe siècle, au contraire, le bâtiment est dès l’origine distribué en appartements distincts.

La maison de bourg du 20 rue Gambetta qui doit dater de la seconde moitié du XVIIIe siècle présente ce cas d’un édifice à deux étages et quatre travées, une grande boutique en rez-de-chaussée, une porte piétonne à droite donnant sur une allée puis l’escalier desservant les étages. Par opposition le grand édifice 8, rue Porte-aux-Saints est incontestablement un immeuble à appartements dès l’origine.

Maisons de bourg et immeubles sont des typologies qui ont duré très longtemps et qui sont identitaires du centre ancien. Lors du début de la reconstruction d’après-guerre, elles sont restées très prégnantes, comme on le voit place Saint-Maclou et place Jean-XXIII. Puis les îlots ouverts, les tours et les barres l’ont emporté.

Au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre, les maisons se détachent les unes des autres et on voit apparaitre les maisons en milieu de parcelle, maison de notable, villas et pavillons. Entre les deux, les maisons de bourg, toujours accolées les unes aux autres, ne sont plus alignées, elles sont précédées d’un jardinet.

b) Les édifices non mitoyens

Nous avons distingué trois types de maisons non mitoyennes en fonction de leur taille. La maison de notable, la plus grande est composée d’un étage carré et de cinq travées. Elle est souvent au cœur d’un jardin de belle taille. La villa comprend la plupart du temps trois travées et un étage et le pavillon est en rez-de-chaussée avec ou pas une pièce à l’étage.

c) Les maisons jumelles

Les maisons-jumelles se définissent comme l’accolement de deux maisons pour créer l’illusion d’un édifice plus grand. Elles sont à placer entre la maison de bourg puisqu’elles sont partiellement ou totalement mitoyennes et la villa. Ces maisons ont toujours des entrées distinctes. Un exemple remarquable est celui d’un ensemble de trois maisons, dans la cité jardin des Martraits, 70-74 rue Saint-Vincent, agrandie depuis.

Les typologies de l’habitat de Mantes sont, comme on pouvait s’y attendre étroitement liées à l’histoire de l’extension de la ville. Dans le centre ancien, des maisons de bourg qui peu à peu deviennent des immeubles. Dans la périphérie, longtemps restée agricole donc au parcellaire étroit et laniéré, des petites villas, des pavillons et des maisons jumelles. Les plus grandes propriétés, hôtels particuliers dans le centre et maisons de notable dans la périphérie sont peu nombreuses mais d’une grande qualité architecturale.

Principales typologies des édifices repérés (ne sont pas comptabilisés les immeubles construits après la seconde guerre mondiale qui font l’objet de dossiers spécifiques) : Villa 41 %, Maisons de bourg 32%, pavillons 15%. Les autres catégories sont beaucoup moins représentées.

[1] Par commodité nous désignerons Mantes-la-Jolie par l’appellation Mantes

[2] Lachiver, Marcel. Histoire de Mantes et du Mantois….p.311-312

[3] Stendhal, Mémoires d’un touriste. Michel Lévy frères. Nouvelle édition, 1854, p. 92

[4] Babelon, Jean-Pierre, Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII, Hazan, 1991,p. 87

[5] La corniche est un autant un élément utilitaire que décoratif.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.