Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

- inventaire topographique

-

Asseline StéphaneAsseline StéphaneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Meaux

-

Commune

Meaux

-

Dénominationscité

-

Vocablesde la Pierre-Collinet

-

Parties constituantes étudiées

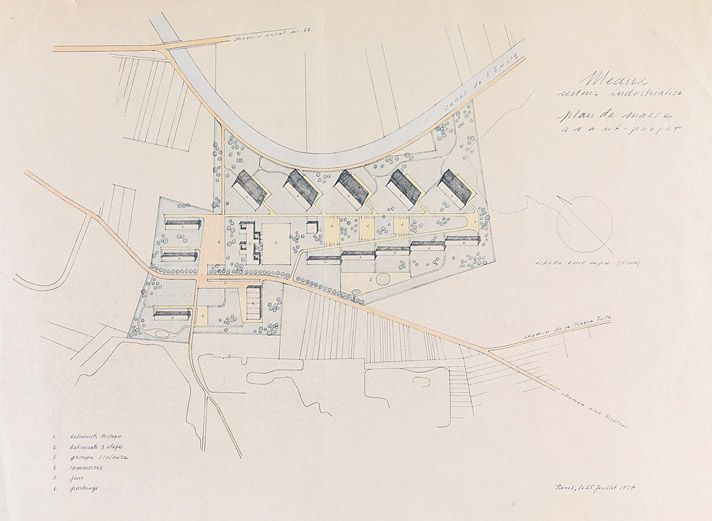

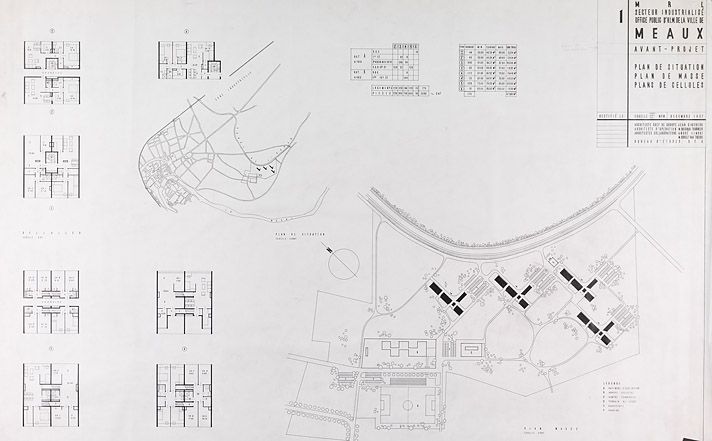

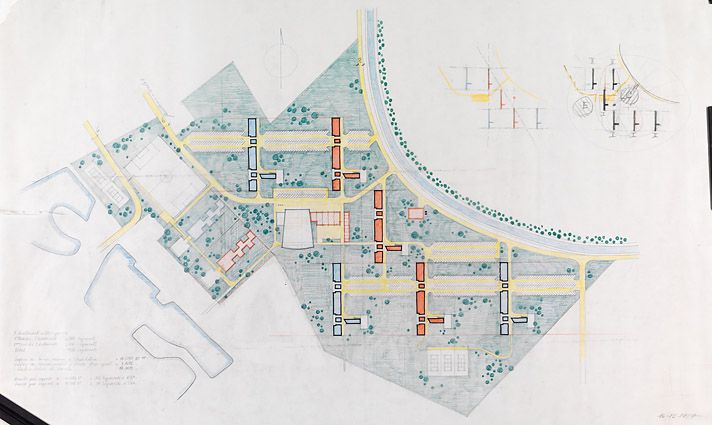

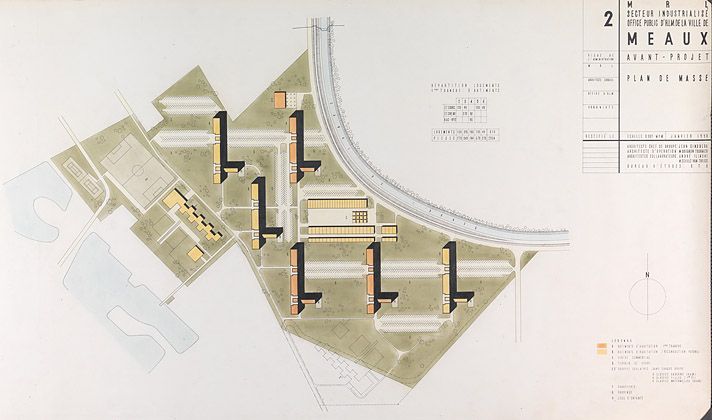

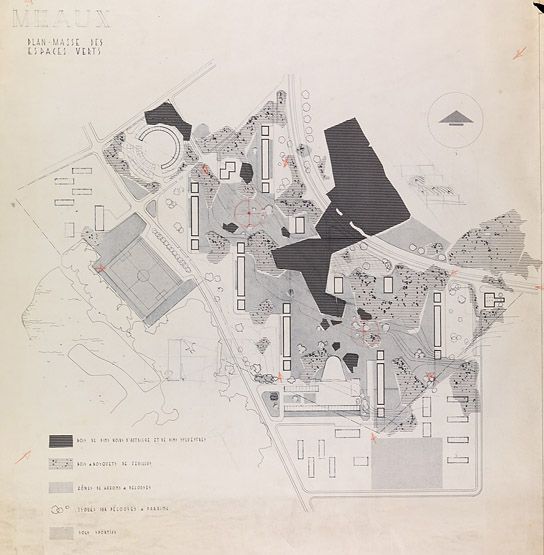

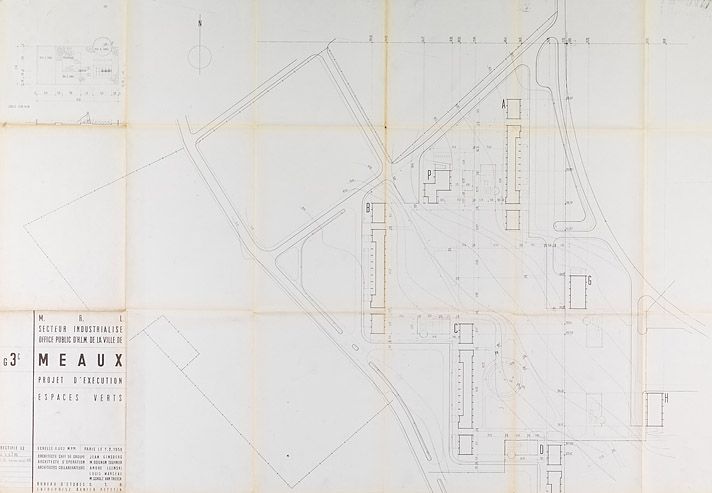

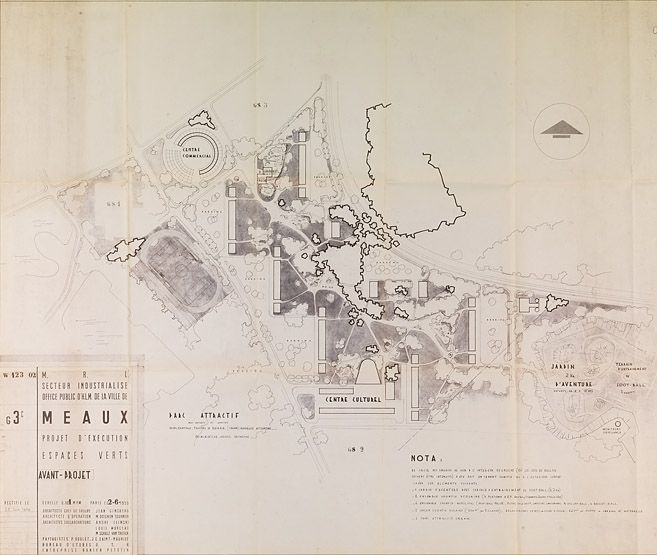

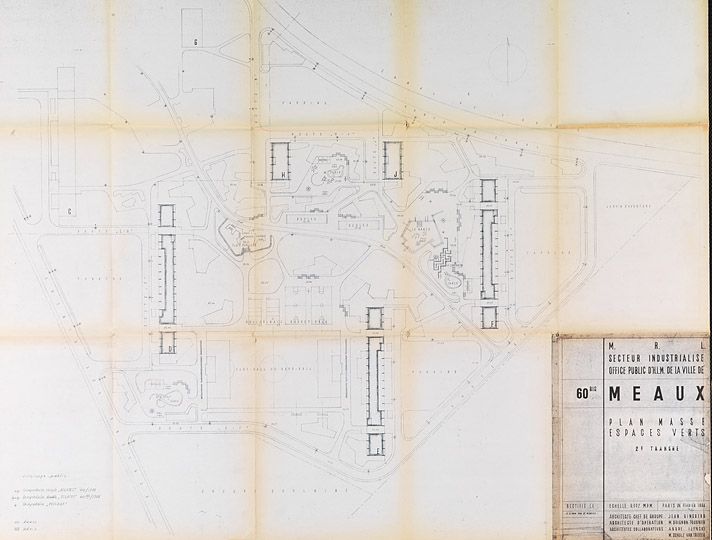

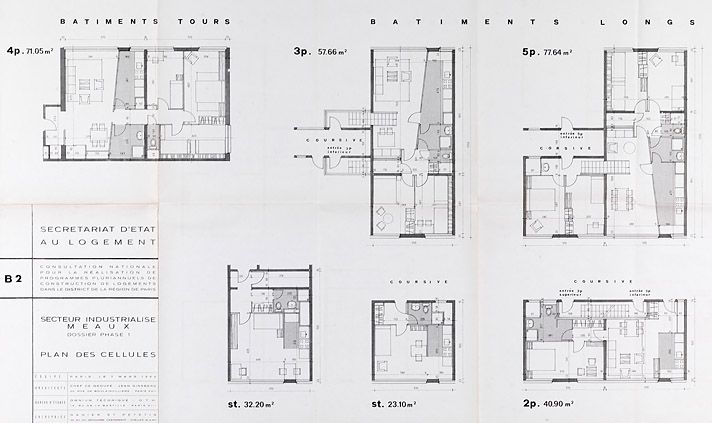

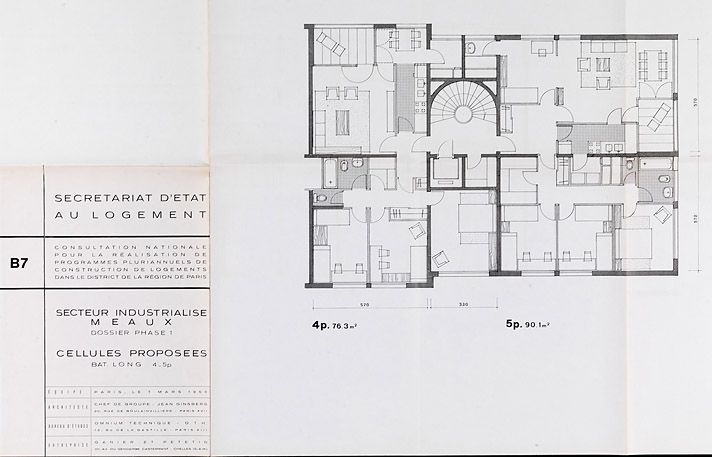

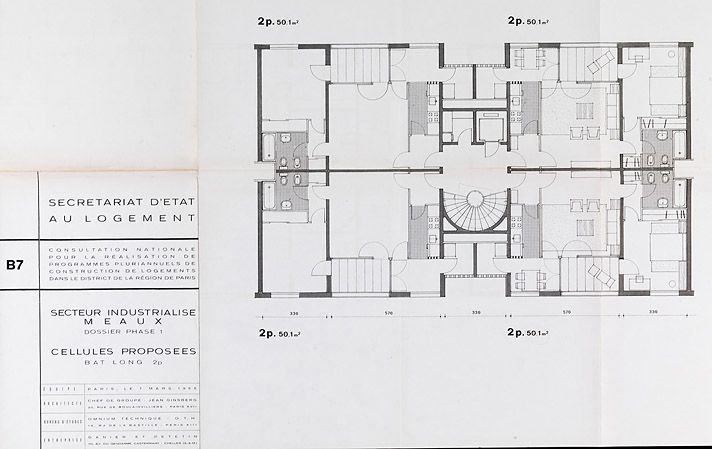

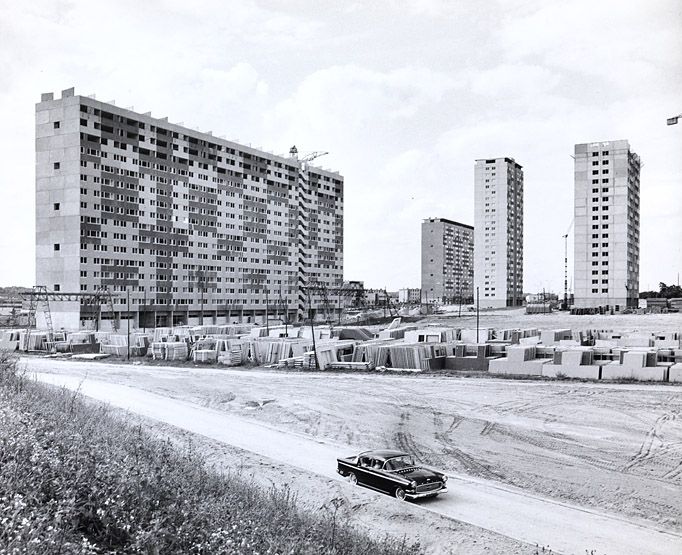

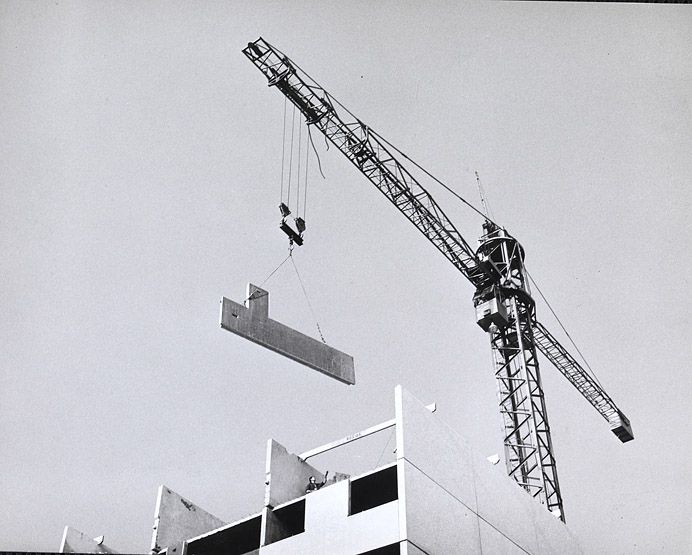

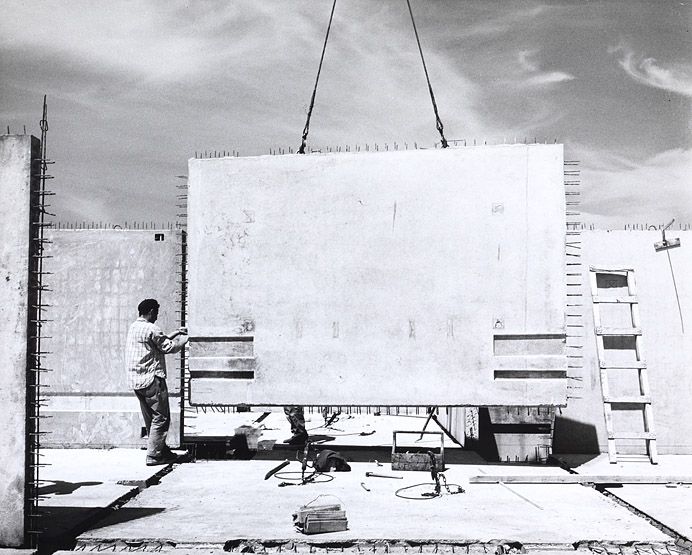

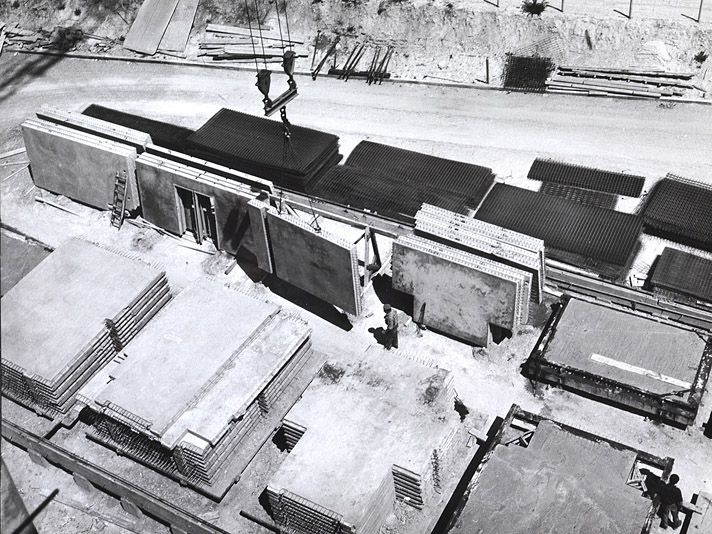

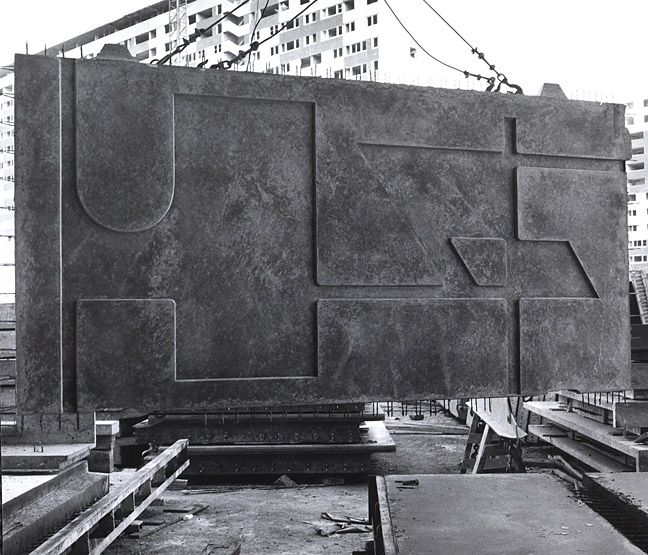

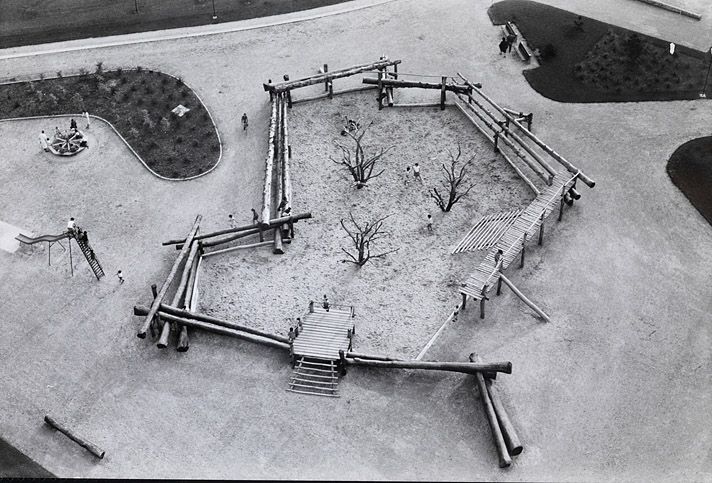

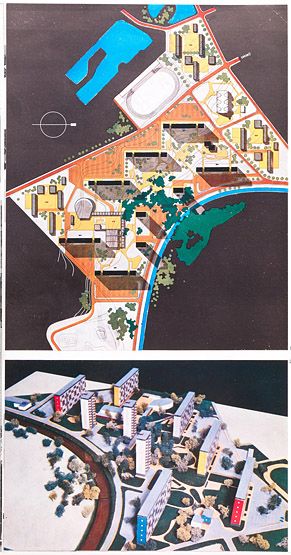

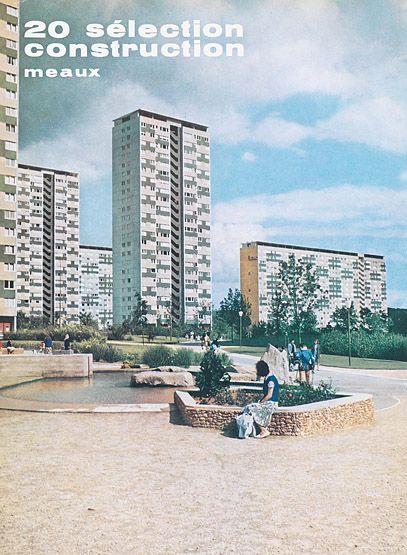

La cité de la Pierre-Collinet est un ensemble de près de 2000 logements édifiés de 1959 à 1965 sous la direction de Jean Ginsberg, en bordure du canal de l'Ourcq. Cette cité aujourd'hui démolie est caractéristique de la production de logements HLM des années 1960. Le projet remonte à 1957 : le 27 juillet 1957, une délibération du conseil municipal de Meaux approuvait l'acquisition des terrains nécessaires et le plan masse présenté par Jean Ginsberg, architecte en chef du projet. A partir de l'été 1959, les bâtiments sortent de terre. Ils sont réalisés en deux tranches par l'entreprise Ganier et Petetin, la maîtrise d'ouvrage étant assurée par l'Office Municipal d'HLM de la ville de Meaux : la première tranche (878 logements) est construite de juillet 1959 à mai 1962, la seconde (970 logements) d'août 1961 à avril 1965. Le projet d'urbanisation de la Pierre-Collinet se caractérise par une recherche sur les plans masse se fondant sur une spécialisation de zones fonctionnelles : zones de vie, zones de travail comme le secteur de la zone industrielle, zones de loisirs (stade et équipements culturels initialement prévus dans les plans masse ont finalement été transférés sur le secteur de Beauval, exception faite de la maison des jeunes), infrastructures de transport. Cette segmentation devait permettre de limiter les coûts de voirie et de préserver des espaces où les voitures ne pouvaient pénétrer : les parkings sont disposés sur les pourtours des bâtiments, tandis qu'un parc libre de toute circulation est planté au centre des immeubles. L'examen des nombreux plans masse imaginés successivement montre que cette composition d'ensemble n'était pas exactement celle envisagée à l'origine. Le projet initial prévoyait en effet un groupe scolaire, des parkings et des commerces au milieu des immeubles de logement ; ceux-ci étaient répartis en unités beaucoup moins hautes que celles finalement réalisées, et bénéficiaient d'orientations variées donnant vue sur le canal ou sur la rivière. Un autre avant-projet, daté de 1958, montre déjà les six barres et les trois tours mais deux voies de circulation passaient sous chaque barre ; un centre commercial, un centre culturel, un stade et un jardin d'aventure entouraient la zone d'habitation ; enfin la végétalisation du secteur dépassait le canal de l'Ourcq afin de créer une unité entre les deux parties du secteur à urbaniser construites. Finalement les architectes J. Ginsberg, architecte chef de groupe, M. Tournier et L. Marceau, architectes d'opération et A. Ilinski et Schultz van Treeck, architectes collaborateurs se sont orientés vers une emprise limitée sur le terrain avec une construction en hauteur qui, si elle offrait une vue agréable sur le site, permettait surtout de réduire les coûts. La rationalisation des surfaces et de la distribution des appartements et l'optimisation des orientations (les appartements de trois à cinq pièces bénéficiaient d'une double orientation est-ouest), ont présidé aux choix architecturaux. Le procédé de fabrication « TRACOBA I » développé par le bureau d'études techniques OTH (Omnium technique), qui a aussi été utilisé à Chelles et à Vigneux, permet la préfabrication de tous les éléments. Les murs et les planchers sont préfabriqués en usine ou au pied des immeubles, les pièces ouvragées et comportant des revêtements (grès cérame, pâte de verre) sont moulées dans un atelier couvert situé à proximité du chantier. Les divers éléments doivent présenter une masse homogène pour faciliter leur levage. Des chemins de grues sont installés pour permettre le levage des pièces depuis les unités de stockage ; leur utilisation a induit l'aspect rectiligne des bâtiments. Le processus a été testé dans un immeuble prototype, comprenant neuf logements types, seul élément aujourd'hui conservé de la Pierre-Collinet (centre social Louise-Michel). L'exercice de prototypage a permis d'apporter des modifications au projet, notamment dans les mises en oeuvre des surfaces extérieures : le parement de gravillons initialement choisi pour la façade fut abandonné au profit de carreaux de grès cérame. Cette grande cité, achevée en 1965, ne tarde pas à connaître des difficultés. Dès 1963, lors du démarrage de la Z.U.P de Beauval, les ménages à revenus moyens de la Pierre-Collinet migrent vers les logements plus confortables de Beauval. Les logements vacants de la Pierre Collinet sont attribués à des populations à plus faible revenu. En 1977-79 est lancée la première campagne de réhabilitation de la Pierre-Collinet : étanchéité des façades, réfection des pignons et rénovation des cages d'escalier. Mais cette campagne de réhabilitation est insuffisante : le 8 juin 1990 la barre Eglantine est détruite, suivie par Dalhia en 1997, Capucine en 2000 (après une période où deux étages furent reconvertis en hôtel destiné à accueillir les employés d'Eurodisney), Acacia et Bleuet en 2004, Fougère en 2008, Iris, Hortensia et Genêt en 2011. Aujourd'hui, la Pierre-Collinet est rebâtie sur un schéma d'urbanisme résidentiel où se côtoient immeubles bas et maisons individuelles, avec par exemple la résidence des Cygnes, inaugurée en 2005.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle , (détruit)

-

Dates

- 1957, daté par source, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : entrepreneur attribution par source

-

Auteur :

Doignon-Tournier Maxarchitecte attribution par sourceDoignon-Tournier MaxCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

Schultz van Treeckarchitecte attribution par sourceSchultz van TreeckCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Omnium technique O.T.H.bureau d'études techniques attribution par sourceOmnium technique O.T.H.Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

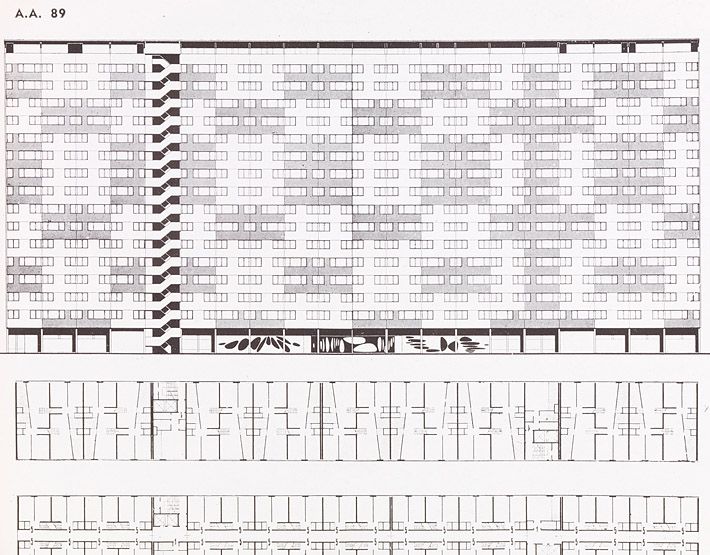

La cité de la Pierre-Collinet se composait de six barres hautes de quinze étages et longues de 106 mètres, et de trois tours de vingt-deux étages, soit 1848 logements. Les barres reprennent la distribution élaborée par Le Corbusier pour ses unités d'habitation : au coeur du bâtiment, un unique couloir intérieur dessert trois étages d'appartements. On trouve au rez-de-chaussée les locaux collectifs (voiture d'enfants, bicyclettes, etc.) et une galerie ouverte reliant les deux halls d'entrée de chaque barre ; aux niveaux bas, les duplex de cinq pièces dont les plans s'imbriquent ; au-dessus, les deux à trois pièces ; enfin au sommet de l'immeuble, des terrasses abritent des boxes individuels destinés au séchage du linge. Les tours, quant à elles, comportent à chaque étage quatre appartements de quatre pièces ; la distribution est assurée par deux ascenseurs et un escalier de secours extérieur au centre de la façade principale. La construction est réalisée à partir d'un module de base unique : la trame de 5,10 m entre nus de mur. Les façades font l'objet d'un traitement systématique : grès cérame, béton décoré ou pâte de verre masquent la structure. Les panneaux colorés sont disposés selon une logique fonctionnelle : les plus sombres signalent cuisines et séjours, les plus clairs les chambres. Le graphisme de la façade est donc la résultante de la distribution des appartements. Le seul véritable élément décoratif est l'escalier qui introduit une rupture verticale et des diagonales sur les façades principales. Lui font écho des panneaux de béton estampé décorant la façade arrière. Les mosaïques de pâte de verre aux teintes vives des pignons contrastent avec les tons sourds des façades. Les ombres des séchoirs collectifs sous le toit accentuent la linéarité des bâtiments. La signalétique graphique du hall et un projet de frises de Vasarely pour les façades des barres renforcent le parti pris géométrique voulu par les architectes.

-

Murs

- béton armé

-

Toitsbéton en couverture

-

Étages22 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

État de conservationdétruit

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Cité de l'Architecture et du Patrimoine, archives d'architecture du 20e siècle

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

Conservatrice du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservatrice du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.