A l'entrée du faubourg Saint-Nicolas, qui s'étend à l'est des remparts de la vieille ville, s'élève l'église paroissiale qui dessert le quartier. Cette église, séparée de la rue par un petit jardin, était à l'origine la chapelle du couvent des frères Mineurs, également appelés Cordeliers ou Franciscains. Avant la Révolution, le service paroissial était assuré dans une autre église du faubourg, dédiée à saint Céline et à saint Nicolas (elle se situait au niveau de l'actuelle place du Temple). Cette église ayant été vendue comme bien national, la population du faubourg obtint au XIXe siècle l'autorisation d'utiliser en remplacement l'ancienne chapelle des Cordeliers, qui prit alors le nom d'église Saint-Nicolas.

- inventaire topographique

-

Asseline StéphaneAsseline StéphaneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Meaux

-

Commune

Meaux

-

Adresse

11 rue du Faubourg Saint-Nicolas

-

Cadastre

BC

657

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Nicolas

L'église paroissiale Saint-Nicolas est en fait l'ancienne chapelle du couvent des Cordeliers, installés à Meaux depuis le XIIIe siècle. Selon la tradition historique perpétuée par le couvent lui-même, les Franciscains auraient installé, en 1248, leur établissement au faubourg Saint-Nicolas sur un terrain offert par Jean Rose (ancêtre du marchand du XIVe siècle qui fonda l’hôpital éponyme). Toutefois, le rouleau des morts de Guillaume des Barres porte mention des Cordeliers de Meaux dès 1234, ce qui implique une arrivée un peu antérieure.

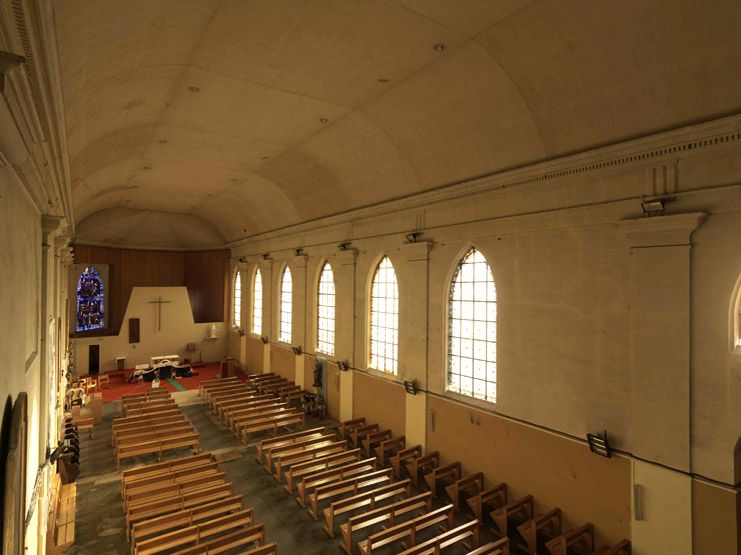

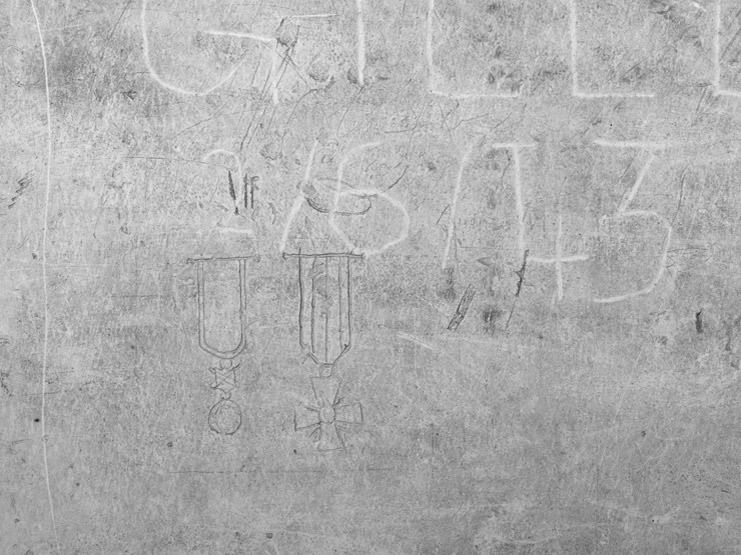

Conformément à la tradition des ordres mendiants, la chapelle des Franciscains était un édifice d'une grande simplicité : elle ne comportait qu'un seul vaisseau, chaque travée étant marquée par une baie ogivale, sans remplage, entre deux contreforts. Ce parti indique une datation médiévale (fin du XVe siècle?), mais la chapelle a été par la suite très remaniée, avec la mise en place, au début du XVIIIe siècle, d’un couvrement en arc surbaissé et d’un décor de pilastres.

Les bâtiments du couvent des Cordeliers firent en effet l’objet d’importants travaux vers 1700, touchant aussi bien l’église (1706) que le dortoir (1708) . Cette campagne s’accompagna d’un renouvellement du mobilier : le maître-autel, son retable, les tableaux des deux petits autels furent refaits de 1696 à 1712. Les deux tableaux représentant saint François et saint Roch, ce dernier signé et daté Guy-Louis Vernansal, 1701, sont vraisemblablement les vestiges de ce décor de style Louis XIV (voir dossier IM77000237).

Le couvent fut vendu comme bien national à la Révolution. La ville acquit alors l'église (août 1791), utilisée comme écurie et comme entrepôt. En 1837, le bâtiment est cédé à la fabrique de la paroisse. D'importants travaux sont menés par les architectes Savard (1837) puis Villacrose (1841) pour rendre l'édifice au culte, de nouveau célébré dans ses murs à partir de 1842. Les travaux ont été exécutés par l'entrepreneur meldois René-Gilbert Butor. D'autres interventions se révèlent nécessaires dans les années 1850, notamment au niveau des contreforts. C'est également de cette époque que date la chapelle absidale, extension néo-gothique à deux niveaux (crypte et chapelle haute), commandée en 1849 par le curé de la paroisse, l'abbé Berthemet.

Quant aux bâtiments conventuels, ils ont été occupés au XIXe siècle par la gendarmerie, la bibliothèque municipale et l’école des frères, aujourd'hui école Pasteur et collège Henri IV (voir dossier IA77000646).

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle , (incertitude)

- Principale : 2e quart 19e siècle

- Principale : 1er quart 18e siècle

-

Dates

- 1837, daté par source, daté par travaux historiques

- 1842, daté par source, daté par travaux historiques

- 1706, daté par source

- 1849, daté par source, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

Butor René-Gilbertentrepreneur attribution par sourceButor René-GilbertCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Personnalité : commanditaire attribution par travaux historiques

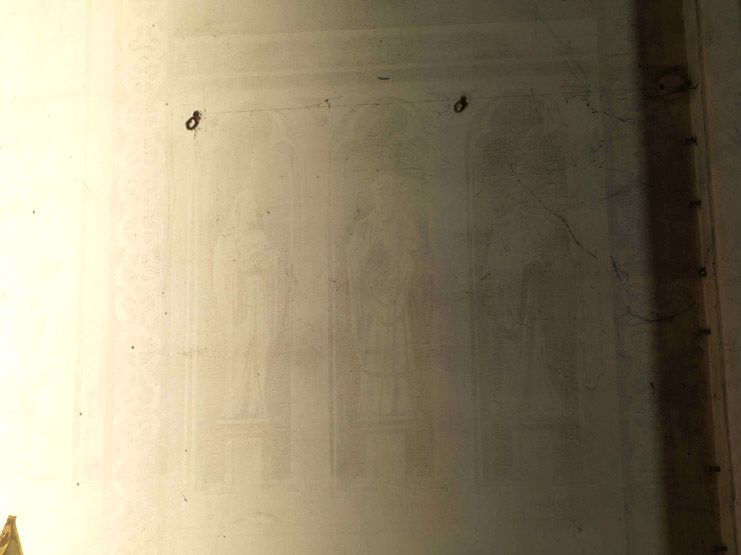

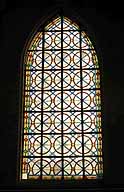

L'église Saint-Nicolas présente un plan allongé à un seul vaisseau, terminé à l'est par une abside originellement à pans coupés, sur laquelle a été greffée une chapelle hémicirculaire à deux niveaux (crypte et chapelle haute). La première travée occidentale est occupée par un vestibule d'entrée surmonté d'un clocher. La nef et le choeur, dont la limite n'est marquée que par un emmarchement, occupent le reste du rectangle. Leur élévation est très simple : chaque travée est délimitée par deux contreforts et éclairée côté sud par une baie ogivale, sans remplage. Le côté nord, lui, est aveugle (sauf une petite baie percée près de la tribune d'orgue, et une fenêtre à l'extrême est). L'ensemble est couvert par une fausse voûte en bois. Les murs intérieurs présentent une ornementation néo-classique : pilastres, corniche à denticule. Une cloison aménagée dans les années 1960 masque les pans coupés et la chapelle absidale qui terminent l'église vers l'est. La chapelle absidale se distingue nettement du reste de l'édifice, à la fois par son style néo-gothique et par sa structure à deux étages. La chapelle haute était ornée de peintures murales en partie recouvertes aujourd'hui d'un badigeon blanc. C'est le seul vestige des peintures qui ornaient l'ensemble de l'église au 19e siècle.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- fausse voûte en anse-de-panier

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- flèche en maçonnerie

- croupe ronde

-

Techniques

- vitrail

- sculpture

-

Représentations

- pilastre

- denticule

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Région Île-de-France (reproduction)

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

- (c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

- (c) Département de Seine-et-Marne

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.