Conservatrice au service Patrimoines et inventaire d'Ile-de-France

- inventaire topographique

- patrimoine de la villégiature, villégiature en Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Asnières-sur-Seine

-

Commune

Asnières-sur-Seine

-

Adresse

4 rue de l' Eglise

,

rue du Château

-

Cadastre

1812

B

771

section B, 3e feuille ;

2020

AU

93

-

Dénominationschâteau

-

Précision dénominationmaison de plaisance

-

AppellationsChâteau d'Asnières, école Ozanam, institut Sainte Agnès

-

Destinationsécole

« Sa situation est une des plus belles des bords de la Seine, que l’on passe sur un bac. Le château, construit à la Romaine, appartenait autrefois à M. le comte d’Argenson, ministre, secrétaire d’Etat. Le parc, contenant 50 arpens, renferme une belle futaie et offre de très-belles promenades, particulièrement sur le bord de la Seine qui en fait la limite dans sa plus grande longueur, et d’où les points de vue sont infiniment agréables », Charles Oudiette, Dictionnaire topographique des environs de Paris, 1821

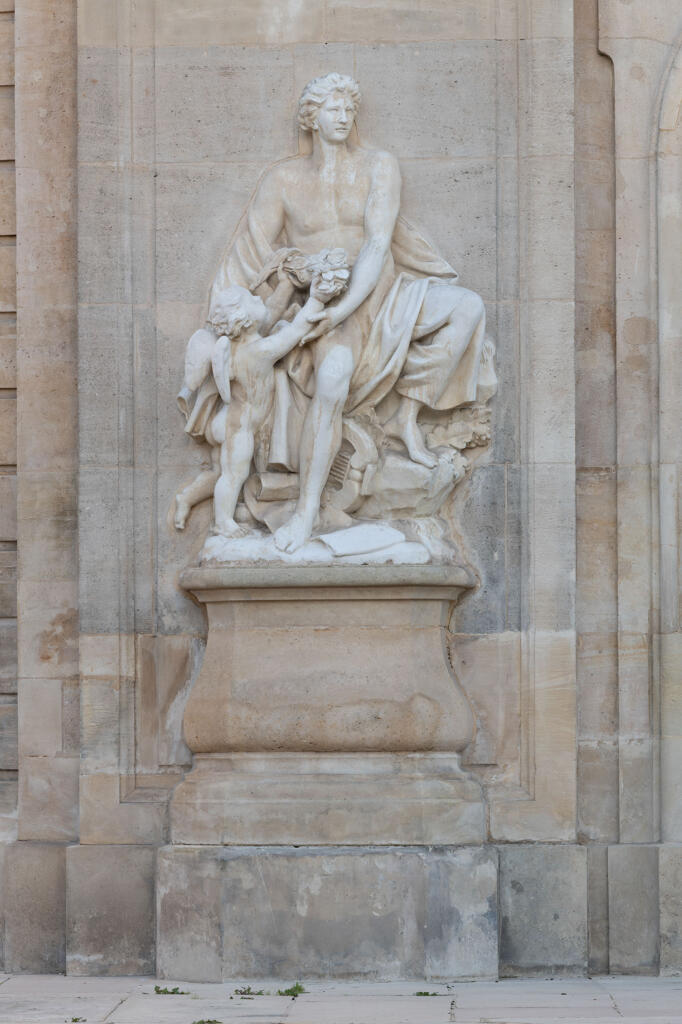

Le château d’Asnières est celui d’un grand seigneur, le marquis Marc-René de Voyer de Paulmy d’Argenson[1], issu d’une illustre famille, alors maréchal des camps et armées du roi, lieutenant général d’Alsace[2]. Cela se traduit dans le faste de cette demeure de plaisance dotée de vastes réceptions et d’une galerie, pièce qui selon Briseux ne se « construit que dans des châteaux considérables »[3]. C’est en 1750 que ce courtisan proche du roi, grand collectionneur, achète la terre d’Asnières, et demande à Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne (1711-1778) de reconstruire le château de 1697, dans un délai très court : les travaux commencent en avril 1750 et son oncle écrit, au premier octobre, que deux cents ouvriers y travaillent pour que la maison soit finie avant l’hiver[4]. En même temps, le marquis de Voyer agrandit la propriété jusqu’à la Seine. Cette construction est une vitrine car il ambitionne alors de remplacer M. de Vandières, futur marquis de Marigny, comme directeur des Bâtiments auprès de Louis XV. Il fait appel aux plus grands artistes : Nicolas Pineau et son fils Dominique pour les décors[5], Guillaume II Coustou pour les sculptures extérieures, Jean-Baptiste-Marie Pierre pour les peintures du salon. On trouve aussi les Brunetti qui réalisent des niches en grisaille dans l’ancienne antichambre de la marquise au premier étage[6].

Le marquis de Voyer fait construire les haras royaux à proximité à partir de 1752. Leur ampleur entraîne des jalousies, et bientôt la chute du marquis, victime des intrigues de son ennemie, la marquise de Pompadour. Il est contraint à démissionner de son poste de directeur des haras royaux en 1763. Il vend les haras au roi l’année suivante[7] et en 1769, il vend le château d’Asnières qu’il remplace par le lointain château des Ormes, hérité de son père et achevé par Charles De Wailly[8]. Dès lors une douzaine de propriétaires se succèdent à Asnières, dont une institution scolaire à la fin du XIXe siècle. C’est en 1992 que la commune devient propriétaire du château et le restaure progressivement. La restauration complète a été achevée en 2014.

Roselyne Bussière

[1] Et non le comte, comme le dit Oudiette.

[2] Cet article doit tout au travail de Philippe Cachau, « Le mécénat du marquis de Voyer au château et aux haras d’Asnières-sur-Seine : enjeux politiques et culturels (1750-1755) », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, 2013, p. 139-171.

[3] Charles Étienne Briseux, L'Art de bâtir des maisons de campagne : où l’on traite de leur distribution, de leur construction et de leur décoration, Paris, Prault Père, 1743, T 1, p. 25.

[4] Cachau, op. cit., p. 142.

[5] Bruno Pons, Grands décors français 1650-1800, reconstitués en Angleterre, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en France, Dijon, Faton, 1995, p. 272.

[6] On les retrouve plus tard à la Folie Saint-James de Neuilly.

[7] Cachau, op. cit., p. 163.

[8] Cachau, op. cit., p. 160.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 18e siècle

- Principale : milieu 18e siècle

-

Dates

- 1750, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Hardouin Mansart de Sagonne Jacquesarchitecte attribution par travaux historiquesHardouin Mansart de Sagonne JacquesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Le château domine un vaste site, loti depuis, le long de la vallée de la Seine[1]. Sa situation est conforme aux recommandations de Blondel pour les maisons de campagne : « sur une éminence d’où l’on puisse découvrir le plus grand nombre d’objets qu’il sera possible, sans que néanmoins elle soit trop en prise au vent du Nord »[2]. Le château est dit « à l’italienne » car selon le même auteur, lorsque des couvertures d’un château sont « si peu apparentes qu’il semble que leurs bâtiments soient couverts en terrasse », c’est ce « qu’on appelle à Paris bâtir à l’italienne »[3].

A l’origine, l’accès, beaucoup plus majestueux, se faisait depuis l’ouest par une longue avenue de plus de 500 mètres, plantée de chaque côté de quatre rangs d’arbres, et conduisant à une avant-cour et une cour donnant sur l’aile nord[4]. Là se trouvait le vaste vestibule de plan hexagonal, aujourd’hui détruit. L’entrée actuelle, placée sur la façade arrière, a perdu toute sa magnificence : elle donne directement sur l’escalier. Contrairement aux modèles de Blondel ou de Briseux, qui répartissent symétriquement les pièces entre les deux façades, toutes les salles importantes du rez-de-chaussée, antichambre, salle à manger, salon, galerie, sont tournées vers le jardin, au sud. Cette façade est animée d’un important avant-corps qui rassemble l’essentiel de la décoration : refends au rez-de-chaussée, pilastres corinthiens à l’étage et surtout groupes sculptés dus à Guillaume II Coustou : Vénus désarmant l’amour et Apollon et le Génie des arts[5]. Au sommet, le courtisan avait fait placer un buste de Louis XV encadré de trophées et, au-dessous, son propre monogramme[6].

Le grand salon et la galerie, aujourd’hui bien vides, abritaient une partie de la collection du marquis, « l’un des plus grands collectionneurs du XVIIIe siècle »[7], tableaux des écoles du Nord, sculptures en marbre, meubles en marqueterie Boulle, porcelaines, céladons, bronzes[8]. Les lambris de la galerie dues à Nicolas Pineau et récemment remontés, sont relativement sobres, sans doute pour servir d’écrin aux œuvres exposées. Ils étaient plus riches dans le grand salon qui n’a conservé que sa corniche ondulante représentant des scènes de chasse[9]. Dans la salle à manger, le décor architecturé en marbre et faux marbre à entablement est dû à Charles de Wailly (1730-1798), alors jeune architecte, l’un des artisans du néoclassicisme[10]. Contrairement au principe de commodité, quelque peu malmené, cette pièce était très éloignée des cuisines au bout de l’aile nord. Il est vrai qu’il s’agit de la maison d’un grand seigneur avec une nombreuse domesticité comme l’atteste la présence d’une « antichambre du commun ». Le service de la salle à manger pouvait se faire à partir d’un corridor passant derrière le grand salon.

L’escalier principal est de dimensions relativement réduites. Le motif des panneaux en ferronnerie est actuellement très pauvre, sans doute parce que les éléments « de relevure » du décor, c’est-à-dire en tôle, ont disparu. Les grands vides actuels devaient être peuplés de fleurons, d’agrafes, de rinceaux dorés lui conférant plus de dignité.

A l’étage, la chambre la plus soignée était celle de la marquise de Voyer, née du Mailly. Elle se trouvait dans l’aile nord au-dessus du vestibule dans la partie actuellement détruite. Le décor et le mobilier en avait été conçus par Nicolas Pineau dont on connaît le projet par un dessin[11] : son plan se signalait par sa forme quadrangulaire aux angles arrondis. Seule subsiste son antichambre, à l’angle sud-ouest, où le décor en trompe l’œil des Brunetti a été redécouvert et restauré. Par ailleurs, à l’étage, on dénombrait six chambres sans antichambre, distribuées par un corridor partiel et un escalier de service. On ignore quelle était l’affectation de la grande pièce au-dessus du salon. La chambre du marquis se trouvait au rez-de-chaussée, derrière la galerie.

Le jardin d’agrément, si l’on en croit un plan de 1755[12], s’étendait entre le château et la Seine. Il n’était pas achevé à cette date, et conservait encore une partie en friche et un « ancien potager », le nouveau potager se trouvant dans un espace plus éloigné du château, à l’abri du regard des hôtes. Deux parterres de broderie au dessin rocaille se trouvaient sous une terrasse dans l’axe du grand salon, comme le veut la tradition. De chaque côté, deux boulingrins « figure renfoncée, couverte d’un beau gazon bien uni et bien verd » permettaient en été « de se coucher sur les glacis de son renfoncement »[13]. Plus loin, à l’est, se déployait un vaste quinconce. Selon la carte d’état-major des environs de Paris des années 1820[14] et la description d’Oudiette, ce jardin régulier a été complètement réorganisé en parc paysager avant cette date.

L’absence d’écuries s’explique par la proximité des haras royaux que le marquis de Voyer fait construire comme directeur de cet établissement à partir de 1752[15].

[1] Il a été étudié en 1995 par le service de l'Inventaire avant sa restauration.

[2] Jacques-François Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général, Paris, Charles-Antoine Jombert, 1737, T. 1, p. 8.

[3] Blondel, Cours d’architecture ou traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments, Paris, Desaint, 1771, T. 3, p. 252.

[4] Comme l’atteste un plan de 1755 : AN, NII Seine 160.

[5] Remplacés par des copies car les originaux sont au château The Elms, copie du château d’Asnières construit à Newport vers 1900 aux Etats-Unis, par l’architecte H. Trumbauer pour le magnat du charbon, Edward Berwind.

[6] Philippe Cachau, « Le mécénat du marquis de Voyer au château et aux haras d’Asnières-sur-Seine : enjeux politiques et culturels (1750-1755) », Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, Paris, Jean Schemit, 2013, p. 152.

[7] Ibidem, p. 143.

[8] Bruno Pons, Grands décors français 1650-1800, reconstitués en Angleterre, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en France, Dijon, Faton, 1995, p. 277.

[9] Les boiseries du grand salon ont été vendues en 1897 et remontées au château de Cliveden en Angleterre. Pons, op. cit., p. 281 et Cachau, op.cit., p. 149.

[10] Ibidem, p.159.

[11] Musée des Arts décoratifs, département des arts graphiques, CD 1655, publié par Cachau, op.cit., p. 148.

[12] AN, NIII Seine 160 : château d’Asnières, parc et dépendances ; 1755 signé Leblanc.

[13] Jean Baptiste Alexandre Le Blond, La Théorie et la pratique du jardinage, Paris, Mariette, 1722, p. 75.

[14] Carte d’état-major des environs de Paris, 1818-1824, https://www.geoportail.gouv.fr.

[15] Cachau, op cit., p. 161.

-

Murs

- pierre moyen appareil

-

Toitscuivre en couverture

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée, entresol, 1 étage carré

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en charpente

-

État de conservationbon état

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- tête, trophée, pot à feu, figure mythologique, fleur

- ordre corinthien

-

Précision représentations

Têtes à sujets profanes ou mythologiques en agrafe des baies de l'étage carré. Sur le corps central, côté sud : Apollon et Vénus en haut-relief de part et d'autre de la porte-fenêtre. L'avant-corps est décoré de pilastres à chapiteaux composites, de bustes en ronde-bosse sur consoles, d'un portrait du roi en bas-relief dans un médaillon, au sommet, encadré de trophées d'armes. Des guirlandes de fleurs se retrouvent à plusieurs endroits de l'avant-corps.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH

-

Précisions sur la protection

Le château était inscrit depuis le 3 mars 1941. L'inscription a été annulée et remplacée par un arrêté de classement du 18 juillet 1996.

Le jardin est classé par arrêté du 9 juin 1971.

-

Référence MH

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

Bibliographie

-

Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, Paris : NUM 4 RES 2127

Jean Baptiste Alexandre Le Blond, La Théorie et la pratique du jardinage où l'on traite à fond des beaux jardins apellés communément les jardins de plaisance et de propreté, Paris, Mariette, 1722

p. 75 -

Bibliothèque nationale de France, Paris : V-8981

Charles Étienne Briseux, L'Art de bâtir des maisons de campagne : où l’on traite de leur distribution, de leur construction et de leur décoration, Paris, Prault Père, 1743 ; rééd. Paris, J. B. Gibert, 1761.

tome 1, p. 25 -

OUDIETTE, Charles. Dictionnaire topographique des environs de Paris, jusqu'à 20 lieues a la ronde de cette capitale... Paris : J.-L. Chanson, 1821.

p. 24 -

Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, Paris : NK2049.A1 PONS 1995

Bruno Pons, Grands décors français 1650-1800, reconstitués en Angleterre, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en France, Dijon, Faton, 1995

p. 272

Périodiques

-

Bibliothèque nationale de France, Paris

Philippe Cachau, « Le mécénat du marquis de Voyer au château et aux haras d’Asnières-sur-Seine : enjeux politiques et culturels (1750-1755) », Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, Paris, Jean Schemit, 2013.

p. 142

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservatrice au service Patrimoines et inventaire d'Ile-de-France

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.