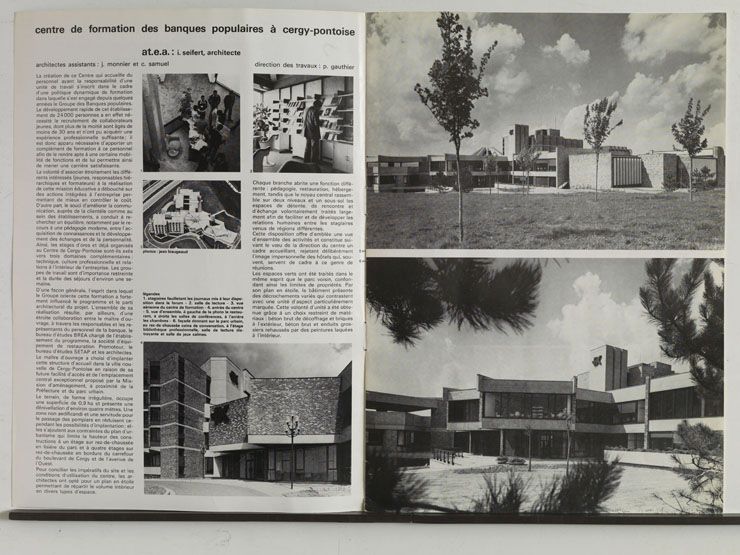

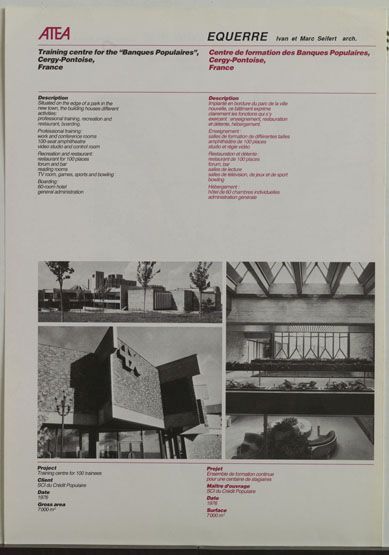

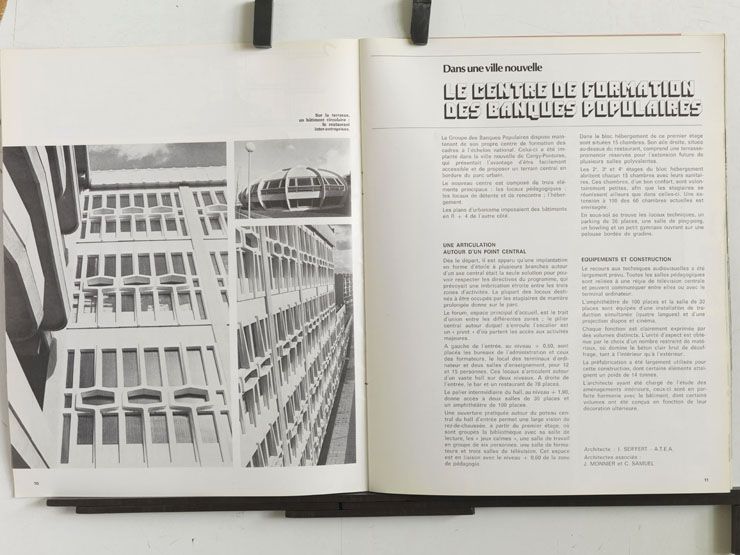

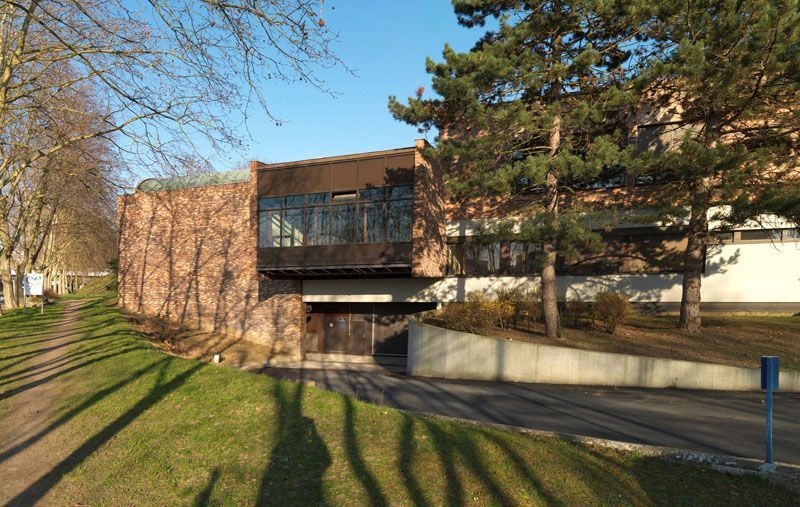

En 1972, le groupe Banque Populaire cherchait à construire son propre centre de formation d'envergure nationale pour les cadres, arguant que son développement l'avait amené à recruter de nombreux cadres de moins de trente ans qu'il fallait former. Le site de la ville nouvelle de Cergy fut choisi en raison de « sa future facilité d'accès et de l'emplacement central exceptionnel proposé par la Mission d'aménagement, à proximité de la Préfecture et du parc urbain » . Le programme fut élaboré par le bureau d'études BREA et la conception de l'édifice confié à l'architecte Ivan Seifert (1926-2008) de l'Atelier d'études architecturales (ATEA) en association avec un bureau d'études, la Société d'études techniques et d'aménagements planifiés (SETAP). Le chantier de construction, dont le premier uvre fut assuré par l'entreprise Nord-France, débuta en avril 1975 pour se terminer en juillet 1976. Cédé à l'entreprise Rhône-Poulenc, l'édifice changea en 1998 à nouveau de propriétaire : il fut acquit par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val d'Oise qui y installa son siège.

- inventaire topographique

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Cergy-Pontoise

-

Commune

Cergy

-

Adresse

2 rue des Chauffours

-

Cadastre

2010

AY

15

-

Dénominationsécole professionnelle

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 20e siècle

-

Dates

- 1976, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

Atelier d'études architecturales ATEAagence d'architecture attribution par sourceAtelier d'études architecturales ATEACliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : peintre attribution par source

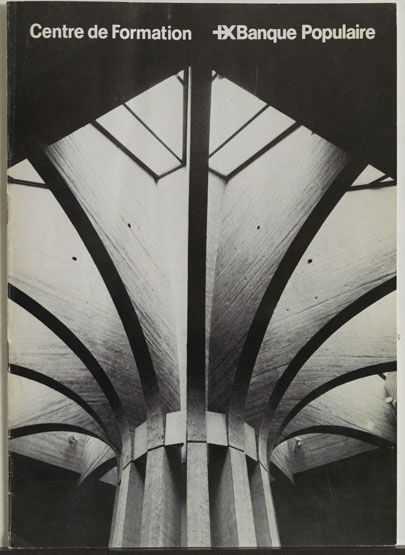

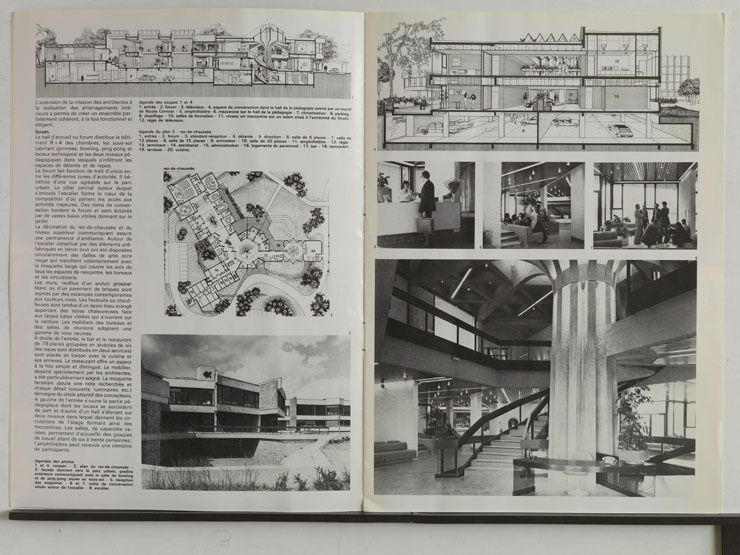

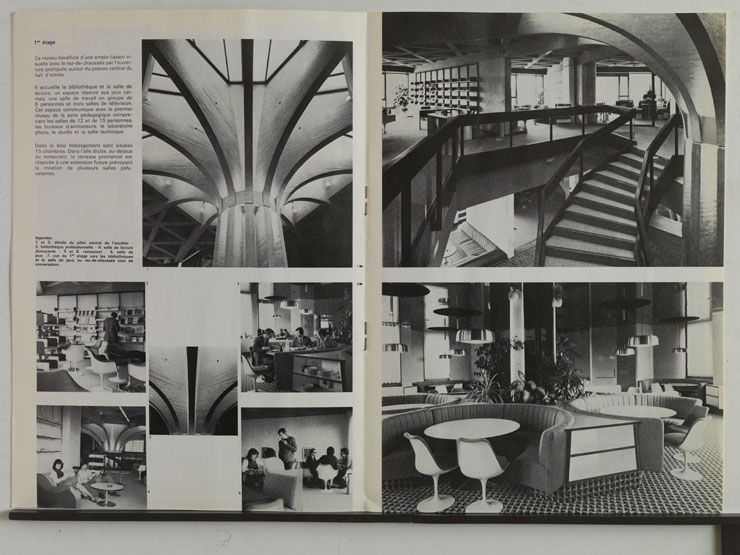

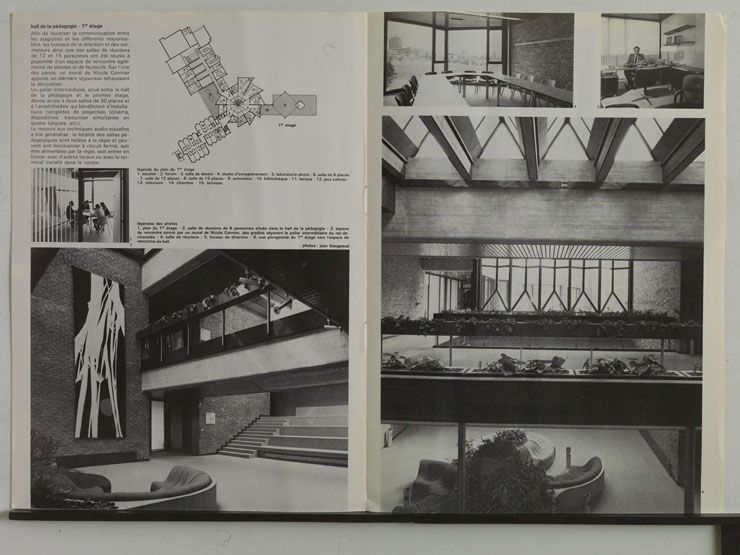

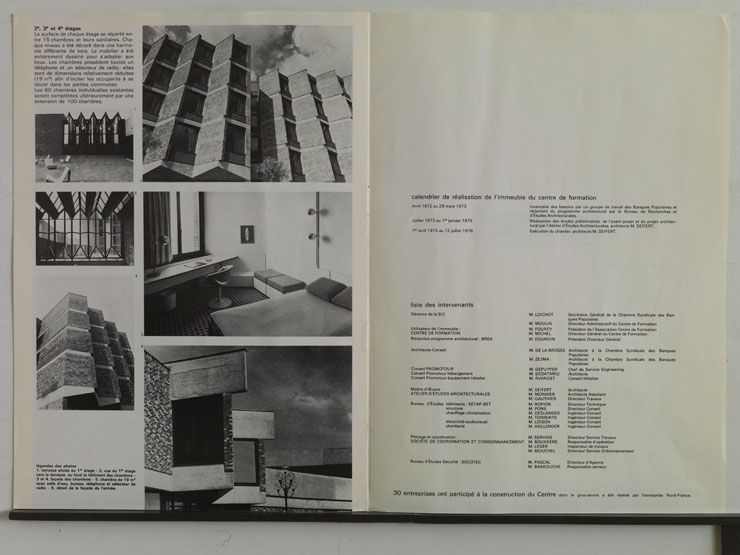

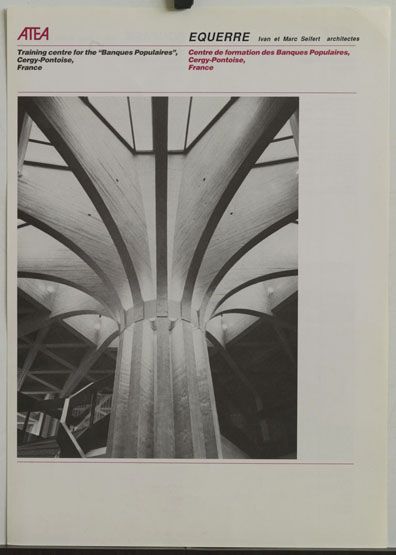

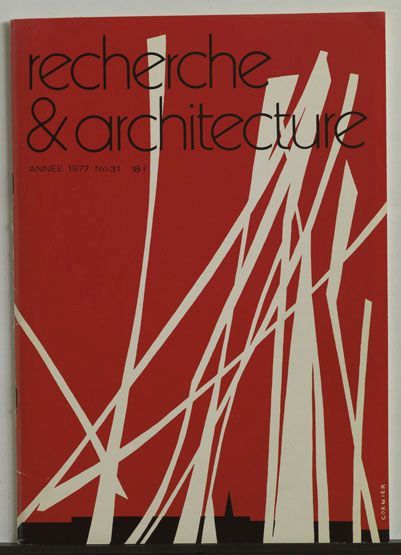

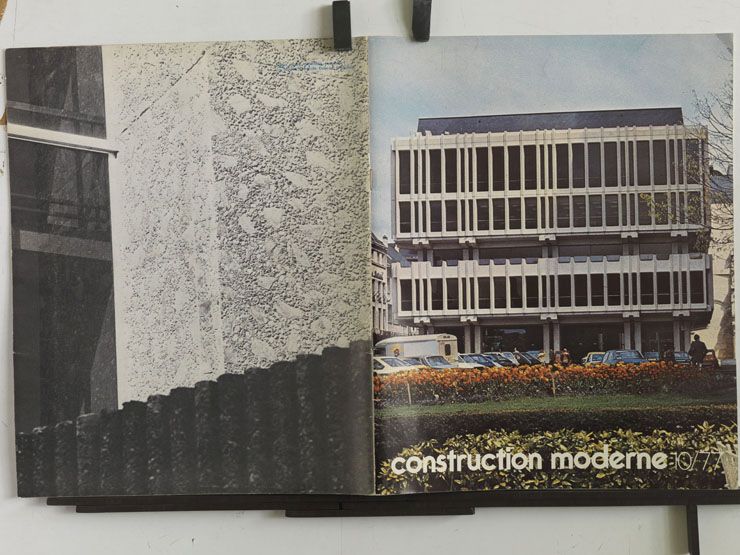

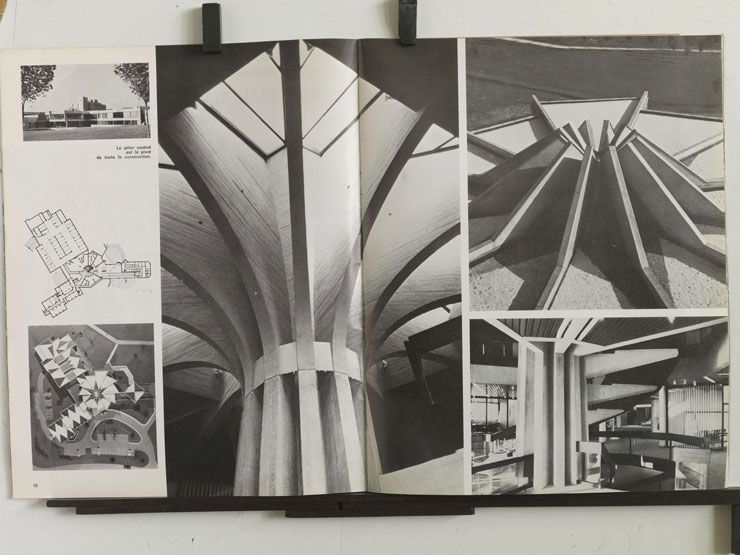

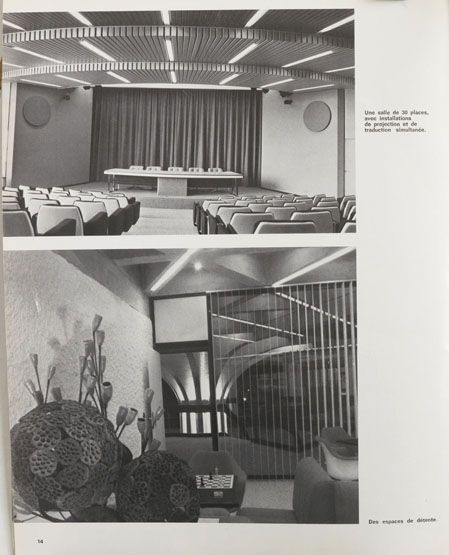

Le Centre de formation des Banques Populaires prend place sur un terrain de 0,9 hectares qui borde à l'ouest le parc de la Préfecture. Cette parcelle était contraignante du fait de sa topographie irrégulière (un dénivellement de quatre mètres) et des règles d'urbanisme qui imposaient une limitation de hauteur, une zone non ædificandi et une servitude pour les pompiers. Le cahier des charges définissait quand à lui trois types de locaux : ceux de pédagogie, ceux de détente et de rencontre et un hébergement. L'architecte imagina alors un plan en étoile de trois branches qui chacune réponde à une fonction et qui s'organisent autour d'un noyau central. Celui-ci déploie sur deux niveaux et un sous-sol, des lieux « de détente, de rencontre et d'échange afin de faciliter et de développer les relations humaines entre les stagiaires venus de régions différentes » . En infrastructure, une salle de gymnastique, une salle de ping-pong, un bowling et une salle de lecture permettaient la distraction des stagiaires. Au rez-de-chaussée et au premier étage, le noyau est entièrement occupé par le « forum », espace central d'accueil qui distribue les différentes branches et qui constitue donc le « trait d'union » entre les différentes activités. Au cur de ce forum, un pilier central palmiforme en béton architectonique autour duquel s'enroule un escalier, constitue le cur de la composition. Le dallage de grès ocre disposé concentriquement autour du pilier tranche avec la moquette qui couvre les sols des « coins de rencontre », des bureaux et des autres espaces de circulation. Les ouvertures aménagées autour du pilier permettent une liaison visuelle entre les deux niveaux du forum. Enfin, la décoration de cet espace névralgique devait assurer une « permanence d'ambiance ». Des estampes contemporaines habillaient les murs tandis que les fauteuils Tulip d'Eero Saarinen (1910-1961) ponctuaient l'espace. A l'est, le forum dessert la branche consacrée au restaurant qui initialement ne se déployait que sur un niveau, la terrasse le surmontant devant servir « à une extension future prévoyant la création de plusieurs salles polyvalentes » . L'espace était composé de soixante-dix-huit places regroupées en alvéoles de six. Le mobilier fut spécialement créé par Seifert. Surélevée par la suite et remangée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat afin d'y installer un restaurant pédagogique, cette branche ne possède plus son aménagement originel. Au nord-ouest, le forum distribue la plus grande des trois branches, celle consacrée à la pédagogie. Elle est constituée d'une succession de locaux de part et d'autre d'un hall central sur deux niveaux. Le hall était initialement agrémenté de plantes et de fauteuils, et sur un des murs, d'une grande uvre de Nicolas Cormier aujourd'hui décrochée. Au nord, un amphithéâtre de plus de cent vingt places possède un double système d'éclairage naturel : d'une large baie qui s'ouvre sur la verdure éclaire la salle tandis qu'un shed fait pénétrer sur la scène une lumière diffractée. Ces deux ouvertures peuvent être occultées grâce à des pare-soleils électriques en aluminium. Enfin, au sud-ouest du forum prend place la dernière branche, celle réservée à l'hébergement et qui n'est plus aujourd'hui utilisée. Chaque palier se compose de quinze chambres de dimension « relativement réduites (19 m2) afin d'inciter les occupants à se réunir dans les parties communes » . A l'extérieur, les toits-terrasses que l'architecte considère dans une pensée corbuséenne comme la cinquième façade, sont rythmés par des motifs triangulaires formés par du gravier coloré. Ils ne sont pas toutefois accessibles. Les espaces verts sont quant à eux traités dans le même esprit que le parc adjacent afin de créer une continuité qui efface les limites de propriété. L'édifice forme ainsi un jeu complexe de volumes qui sont unifiés par les matériaux (béton architectonique et parement de briques de Vaugirard). Le Centre de formation des banques populaires devait constituer un « anti centre des congrès », c'est-à-dire un « un cadre accueillant, rejetant délibérément l'image impersonnelle des hôtels sui, souvent, servent de cadre à ce genre de réunion » .

-

Murs

- brique

- béton armé

-

Toitsbéton en couverture

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.