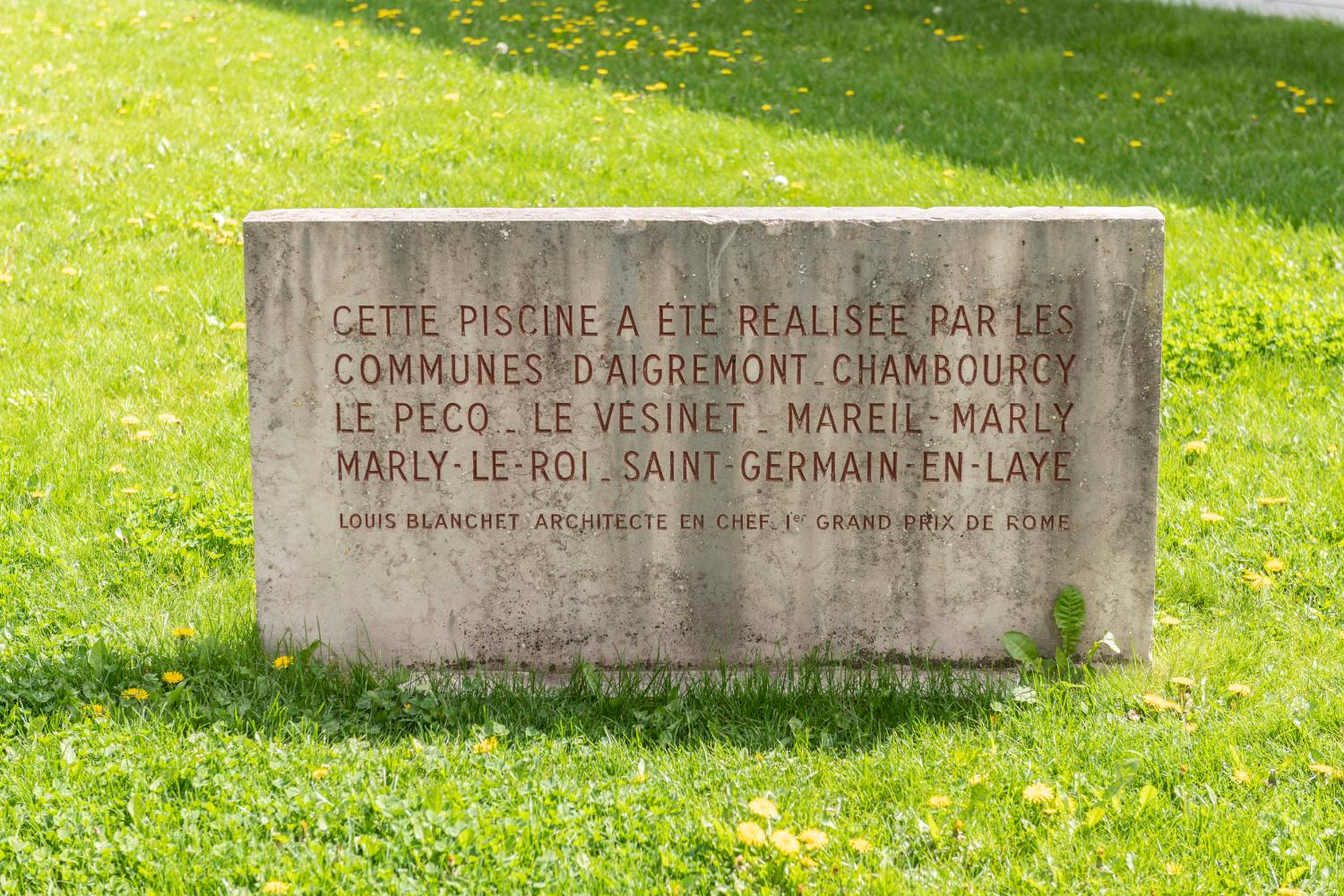

Au milieu des années 1960, le syndicat intercommunal de Saint-Germain-en-Laye, Aigremont, Chambourcy, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Le Vésinet et Le Pecq décide la construction d’une piscine à l’orée de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, à proximité du château. Cette initiative s’inscrit dans le contexte extraordinaire de construction d’équipements sportifs sur le territoire, encouragée par le gouvernement français, le pays accusant alors un retard important en la matière. Le terrain choisi se situe dans un cadre forestier propice aux loisirs de plein-air et bénéficie de la proximité du centre-ville et de l’arrivée prochaine du RER A (en 1972). Cette situation aux abords du château royal, classé Monument historique, explique que le projet de la piscine soit confié à Louis Blanchet, alors architecte en chef et conservateur du Domaine national et du château de Saint-Germain-en-Laye depuis 1966. Ce dernier s’attache ainsi à concevoir une piscine qui ne rompra pas les perspectives du parc imaginé par Le Nôtre entre 1663 et 1680 : élévations limitées, report en sous-sol des différents espaces d’usage, transparence, traitement en brun-vert pour s'harmoniser avec la nature environnante. Le programme du syndicat intercommunal est très ambitieux. Il s’agit en effet de construire un ensemble nautique comprenant un bassin olympique (50 x 20 m), un bassin d’apprentissage (20 x 10 m), un plongeoir de 10 m, une pataugeoire ainsi que de nombreuses annexes : des gradins pour 1 000 spectateurs, un bar, et plus de deux hectares d’espaces extérieurs, à usage de solarium et de jardin d'agrément. L'ensemble doit être conçu pour recevoir de grandes compétitions internationales de natation et de plongeon de haut vol. Le chantier démarre en 1967 et s’achève le 28 décembre 1969, jour de l’inauguration de la piscine. Elle est alors considérée comme l’une des piscines « les plus modernes de France », notamment grâce à sa coupole de 30 m édifiée sur une résille métallique calculée par ordinateur qui lui a valu son nom de piscine du Dôme.

Le bâtiment rectangulaire s’insère avec discrétion dans le paysage grâce à son élévation de plain-pied et la transparence de ses façades vitrées. En effet, les locaux techniques, les circulations et les vestiaires sont situés en sous-sol, les bassins sont édifiés au niveau du rez-de-chaussée bas, tandis que le premier niveau est réservé au hall d’entrée et au sommet des gradins et du plongeoir. Ce dernier est surmonté d’un dôme dont la charpente métallique de 30 m de diamètre et 7,5 m de haut est laissée apparente. La résille est couverte de polyester et de mousse de polyuréthane et cerclée d’un bandeau vitré en partie inférieure afin de laisser pénétrer la lumière zénithale. Ce type de coupole est l’aboutissement de recherches menées depuis la fin des années 1950 et mises en œuvre au Palais des Sports de Paris (P. Dufau arch. et R. Buckminster Fuller ing., 1959) et au stade nautique de Drancy (C. Bouillard et R.-L. Marcoz arch. et S. du Château ing., 1968). L’infrastructure de la piscine est en béton armé tandis que les bassins sont en béton traditionnel, leur étanchéité étant assurée par le procédé Vandex. Douze doubles piliers en anse de panier inversé servent de points d’appui pour les poutres métalliques en lame pleine de 43 m de portée, posées sur des appuis de néoprènes. Les poutres dont la hauteur moyenne est de 2,30 m, permettent la création d’un étage technique pour la distribution de la chaleur et de la lumière. L'ossature supporte en effet un faux-plafond chauffant et des luminaires.

Entre 2016 et 2019, l’équipement a connu une réhabilitation totale par TNA Architecture dans un but de modernisation des installations, d’isolation thermique et de mise aux normes d’accessibilité. Depuis lors, la piscine est également dotée d’un nouveau bassin extérieur.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.