En 2019-2020, stagiaire au service Patrimoine et Inventaire auprès d'Anne Laure Sol. Étudiante en Master 2 Histoire de l'Architecture, Paris I.

- enquête thématique régionale, ateliers d'artistes en Ile-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

aire d'étude de la région Ile-de-France

-

Commune

Paris 13e arrondissement

-

Adresse

61-67 boulevard Arago

-

Dénominationscourée, atelier

La Cité fleurie aurait été construite après l’Exposition Universelle de 1878, avec des matériaux provenant du pavillon de l’Alimentation (Rapport de la Commission des sites du 8 janvier 1976). Dans les fondations auraient été utilisés en remplois des pierres des Tuileries.

Un premier bâtiment – correspondant à l’actuel bâtiment arrière – aurait été édifié sur un terrain ayant appartenu à M. Montmorin-Jentel, ingénieur de la ville de Paris. Le second bâtiment donnant sur le boulevard Arago n’a été construit qu’en 1888, comme le montre le dossier de permis de construire conservé aux Archives de Paris. Cette cité d’artistes a donc été édifiée en deux phases, à environ dix ans d’écart. Le parti architectural est demeuré le même pour les deux bâtiments.

La Cité fleurie a toujours abrité exclusivement des artistes. Parmi eux, on peut citer : Eugène Grasset (1841-1917), Jean-Paul Laurens (1838-1921), Daniel Monfreid (1856-1929) ; Limais, le bronzier de Rodin, Bourdelle et Despiau, et plus récemment Henri Cadiou.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

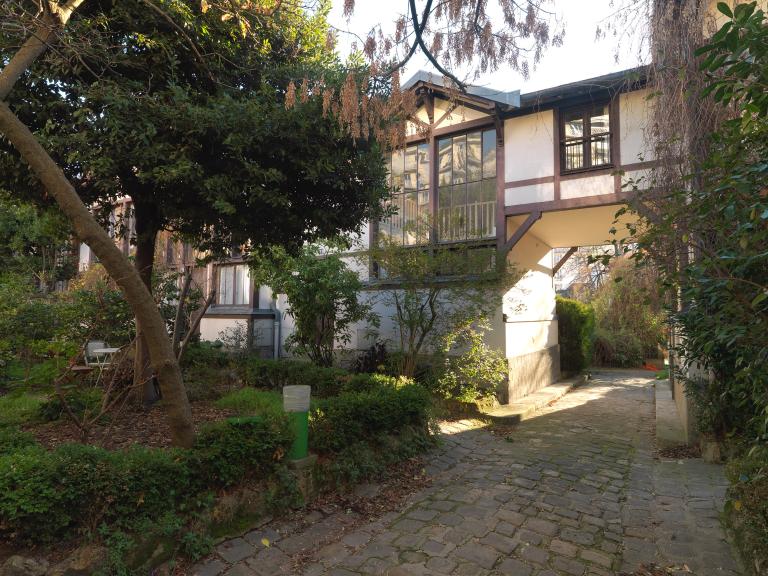

La Cité fleurie consiste en un ensemble de 29 ateliers réunis en deux bâtiments parallèles au boulevard Arago, séparés par un jardin intérieur. Un passage la traverse en son milieu donnant accès au jardin situé à l’arrière des bâtiments.

La construction à pans de bois repose sur un soubassement de maçonneries recouvert d’un enduit au ciment qui semble remonter à l’origine de la construction.

Chaque logement comportait un atelier à proprement dit, couvrant la hauteur totale de l’édifice, pourvu de verrière en façade et en toiture, s’ouvrant à l’arrière sur une salle à manger surmontée d’une chambre. Ils sont desservis par une entrée en façade et en façade arrière. Un petit porche abritait l’entrée des ateliers. Curieusement, ils n’ont subsisté que sur la partie droite des bâtiments.

La plupart des ateliers sont restés fidèles au parti original. Nombre d’entre eux cependant, ont été dotés d’une mezzanine en avancée sur une partie du volume de l’atelier.

-

Murs

- brique moellon faux pan de bois

- plâtre

-

Étages1 étage carré

-

Couvertures

- verrière

-

Escaliers

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

- (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

Documents d'archives

Bibliographie

Périodiques

Conservateur du patrimoine, service Patrimoines et Inventaire, Région Ile-de-France.

En 2019-2020, stagiaire au service Patrimoine et Inventaire auprès d'Anne Laure Sol. Étudiante en Master 2 Histoire de l'Architecture, Paris I.

Conservateur du patrimoine, service Patrimoines et Inventaire, Région Ile-de-France.