La création

Deux comités, l’un aux Etats-Unis, l’autre à Paris,ont conjugué leurs efforts pour faire aboutir le projet de création d’une maison des Etats-Unis à la Cité universitaire.

La première mention d’un tel projet remonte à 1921. En octobre le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts charge l’architecte Jacques Greber, membre de la commission d’étude pour l’élaboration des plans de la Cité universitaire, d’une mission aux Etats-Unis ayant pour objectif la recherche, avec le président de l’American University Union et les présidents des universités américaines intéressées, des moyens de constituer, au sein de la Cité, un groupe d’habitations réservé aux étudiants américains à Paris ; cette mission a lieu du 29 octobre au 2 décembre.

Mais le projet n’a pas de suite immédiate et les premières initiatives concrètes n’apparaissent qu’en 1925 : par lettre du 1er juillet, Nicolas Murray Butler, recteur de Columbia University, H. Carrington Lancaster, directeur de l’American University Union (173, boulevard Saint-Germain, Paris 6e) - organisation qui en France représente les universités américaines –, et M. Babcock, directeur adjoint de la Dotation Carnegie, demandent à réserver à la Cité, jusqu’au 1er janvier 1926, un terrain assez vaste pour y construire une maison de 200 étudiants, de préférence à l’ouest de la Fondation Deutsch de la Meurthe (entre le boulevard Jourdan et l'ancienne rue du Dr-Durand). Le Conseil de l’université, dans sa séance du 11 juillet, accorde l’option demandée, et décide que l’emplacement sera déterminé ultérieurement après entente entre les promoteurs américains et la Fondation nationale.

L’option est prolongée à deux reprises, d’abord jusqu’au 31 juillet, puis jusqu’au 31 décembre 1926 - le nouveau directeur de l’American University Union in Europe, J. D. M. Ford, informant le recteur P. Lapie, dans sa demande de renouvellement du 19 juillet, qu’un comité « chargé de trouver des fonds pour un premier édifice » a été créé et que trois promesses de dons lui sont déjà parvenues pour un total de 11 000 $ sur les 200 000 jugés nécessaires. Le 9 décembre, Mrs A. W. Connett Jr, présidente de ce comité ou Association for an american house in the Cité universitaire of the University of Paris (installée dans les locaux de l’American University Union in Europe) fait savoir au recteur que l’association a « déjà en main un certain capital qui n’est cependant pas suffisant pour la construction » et qu’elle demande donc à prolonger l’option, ce qui lui est accordé pour une nouvelle et dernière période de 6 mois, jusqu’au 31 juillet 1927 – « sous certaines réserves énoncées par la Fondation nationale » (cette décision doit notamment rester une mesure tout à fait exceptionnelle, que d’autres groupements ne pourront pas invoquer pour obtenir la même faveur).

Placé sous la présidence d’honneur de Myron T. Herrick, ambassadeur des Etats-Unis à Paris, et sous la présidence effective de Mrs Connett (également présidente de l’American Women’s Club), le comité se compose des deux directeurs de l’American University Union, Prof. Gary N. Calkings et Docteur Krans, Miss Leet, de l’American University Women’s Club, Junius Morgan, Théodore Rousseau et A. D. Weil. Un de ses membres les plus actifs est Mme Jeanne Seligmann-Lui, secrétaire générale de l’association « L’Accueil aux Etudiants américains » ainsi que de la « Fraternité franco-américaine ».

Ce groupe parisien est le comité auxiliaire d’un groupe new-yorkais, l’American Dormitory at the Cité universitaire, fondé à Noël 1926 sous la présidence du Docteur Homer Gage. Né à Worcester (Massachusetts), ce dernier poursuivit d'abord une carrière médicale, devenant un chirurgien très réputé et occupant après l'entrée en guerre des Etats-Unis un poste de premier plan dans un des plus grands hôpitaux militaires américains. Dès le début des hostilités, les blessés, orphelins et hôpitaux français bénéficièrent de son soutien et de celui de Mabel Gage, très francophile et toujours étroitement associée à l'action philanthropique de son mari : en 1917 fut ainsi fondé le comité de Worcester des Fatherless Children of France. Le décès de leur fils unique, entré à la direction des "Crompton and Knowles Loom Works", fabrique de métiers à tisser fondée par le père de Mme Gage et source de la fortune familiale, transforma la carrière du Dr Gage qui renonça à la médecine pour prendre la tête de l'entreprise Crompton, dont il fit la première des Etats-Unis dans ce secteur d'activité.

Intéressé par son ami Emile Deutsch de la Meurthe au projet de Collège américain dans la Cité universitaire, Homer Gage reprend une idée tombée en sommeil et réunit autour de lui quelques amis décidés à rassembler les 400 000 dollars jugés nécessaires. Ce comité est composé de : A. Lawrence Lowell, président de l’université d’Harvard, Albert Blum et Pierre Cartier, de New York, Russel Tyson, de Chicago, H. P. Faunce, président de Brown University, John H. Finley, éditeur du New York Times, Frank D. Pavey, président de la Fédération de l’Alliance française, Dr William H. Welch et Dr W. S. Thayer, de John Hopkins University, Stephen P. Duggan, directeur de l’Institute of International Education et Murray M. Shoemaker, de Cincinnati. Le trésorier Ridgeley Carter, de la Banque Morgan, est aussi celui du comité parisien (qui doit rassembler 50 000 dollars pour aider le comité de New York). Une grosse partie de la somme est fournie par Homer Gage lui-même et son épouse Mabel (75 000 dollars). Une campagne est menée auprès des universités américaines pour décider chacune d’elles à s’assurer au moins une chambre dans le futur bâtiment (une plaque fixée au mur de la chambre rappellera le nom du fondateur). L’exemple est donné par le Cercle français de Smith College, Northampton, Massachusetts, la plus grande université féminine américaine, qui promet 20 000 dollars pour une série de chambres réservées à ses étudiantes. En mai 1927 H. et M. Gage engagent la firme R. D. Jenkins and Co pour organiser une levée de fonds (les souscriptions reçues à cette date aux Etats-Unis n’atteignant que 87 600 dollars) et font eux-mêmes un nouveau don de 50 000 dollars pour stimuler la collecte (sous réserve que la totalité des 400 000 $ soit atteinte). La Cie Jenkins organise la campagne en ciblant trois types de donateurs : villes, universités et particuliers.

Le 9 avril 1927, l’acte de fondation est signé par Homer Gage au nom du comité, qui s’engage à remettre à l’université de Paris un immeuble permettant de loger 220 étudiants environ, ainsi qu’une somme de 25 000 francs. Le 12 juillet, le recteur, agissant en vertu d’un décret présidentiel du 28 juin 1927, accepte définitivement cette donation. La pose de la première pierre le 30 avril 1928 a une influence immédiate sur la collecte. En octobre, le montant total atteint à Paris est un peu supérieur à 62 000 $, et dès le mois de mai celui des Etats-Unis dépasse les 300 000 $. En raison de la crise économique mondiale, les derniers 100 000 $ sont difficiles à trouver, mais en novembre 1929, la totalité des fonds nécessaires est réunie.

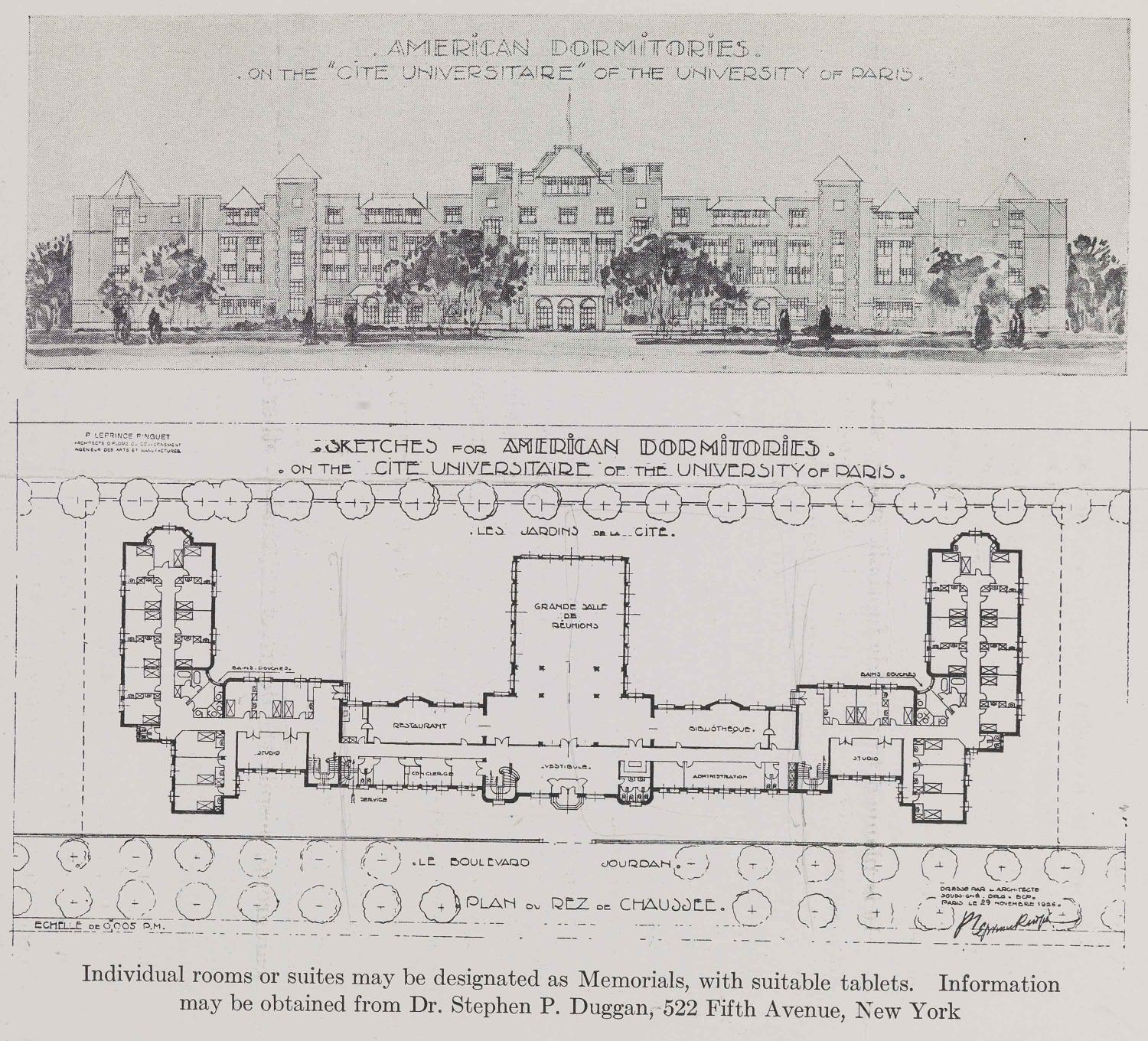

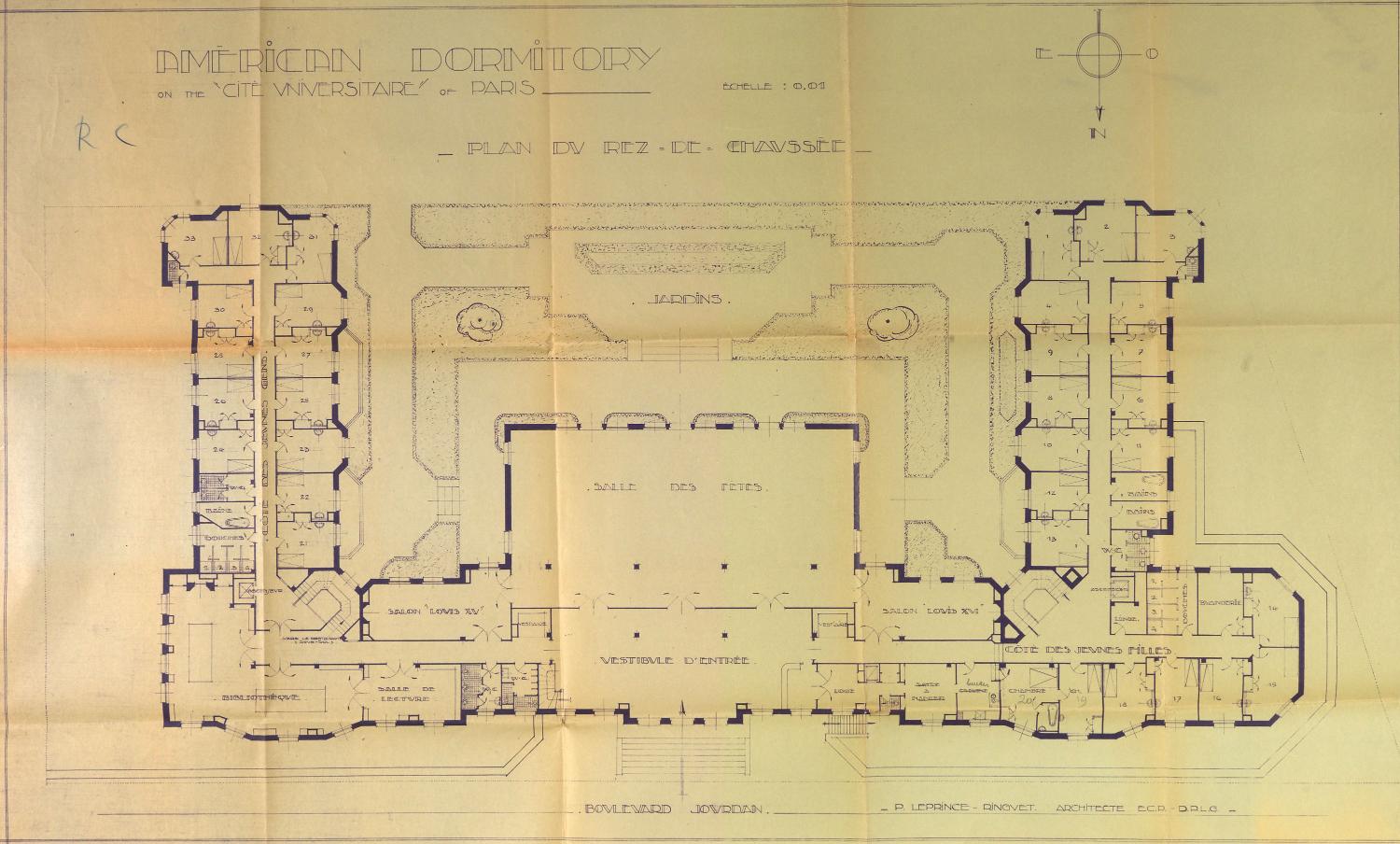

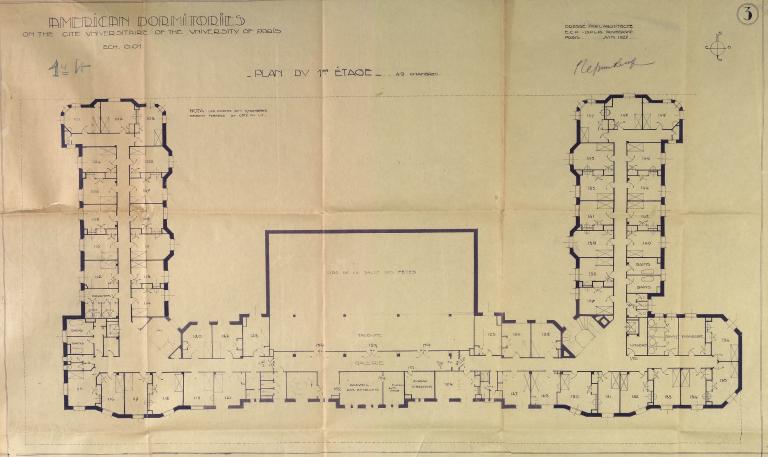

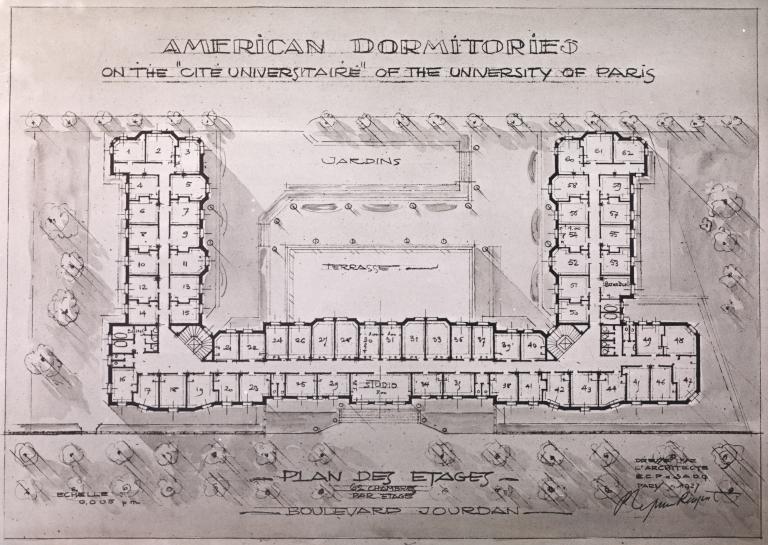

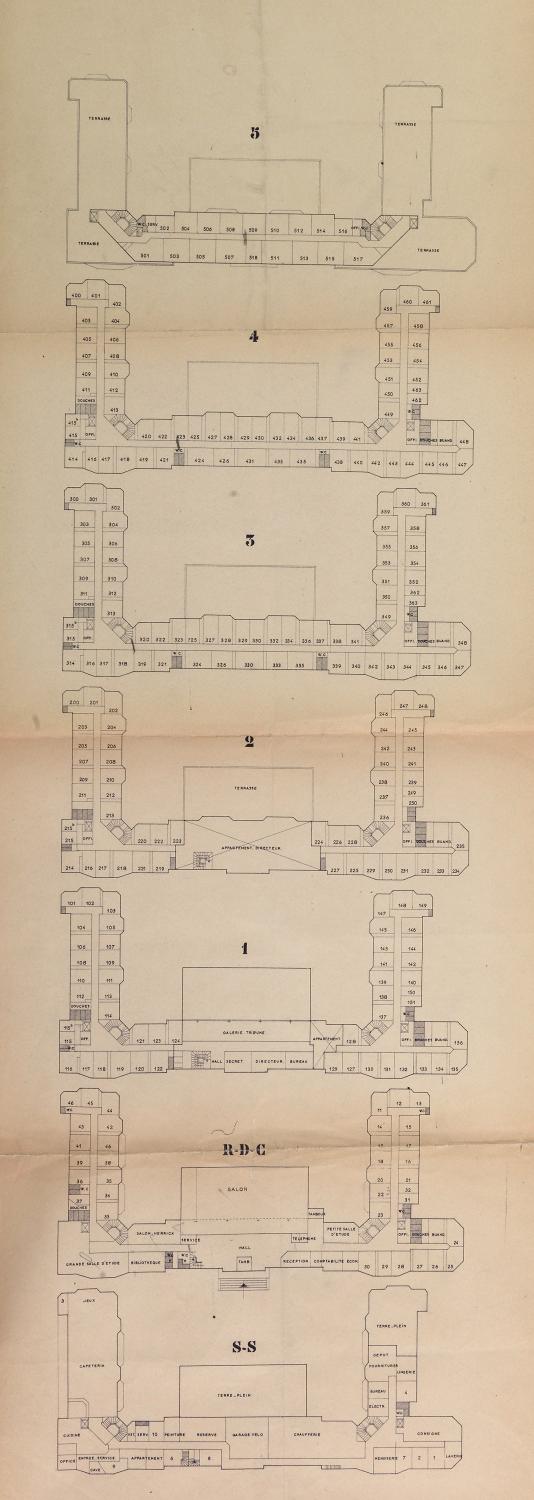

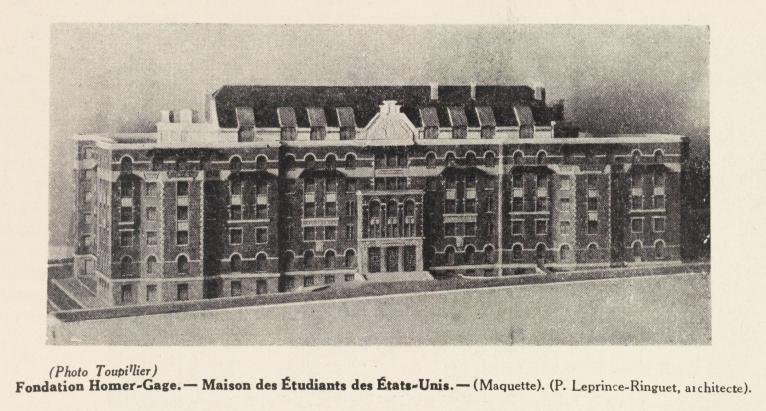

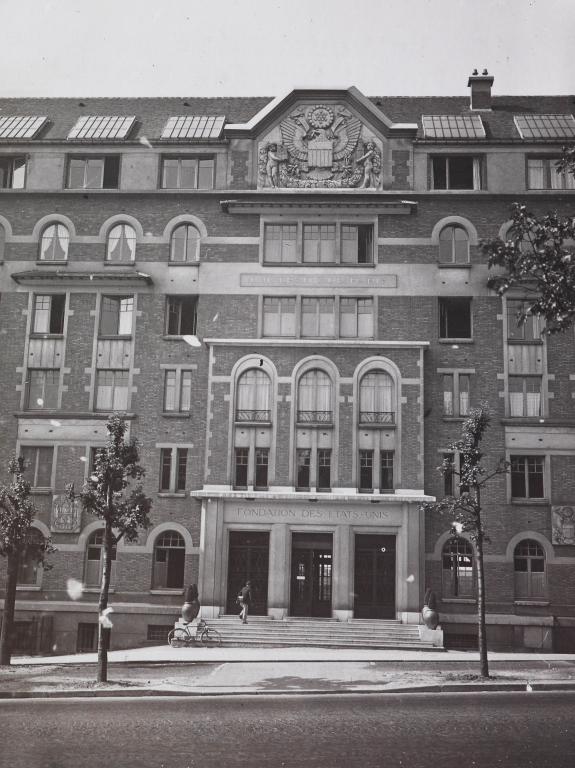

Le bâtiment

Dès la fin de l’année 1926, l’architecte Leprince-Ringuet a établi un avant-projet (correspondant à un bâtiment de 200 chambres, capacité jugée insuffisante pour la parcelle envisagée : 6000 m2 situés sur le bastion 81, à proximité de l’aqueduc et de la Fondation Deutsch de la Meurthe). La superficie est ramenée à 4503 m2 puis, par l’arrêté rectoral, à 4900, 54 m2, servitudes d’allées comprises, soit une augmentation de 500 m2 rendue possible par le tracé définitif de la voie ferrée souterraine projetée par la Compagnie des chemins de fer du PO. L'emplacement finalement affecté à la fondation, à côté de la Fondation Biermans, se situe en effet juste à l'est du tunnel de la ligne de Sceaux. Les plans définitifs sont remis au recteur le 17 juillet 1927, la demande de permis de construire est déposée le 5 septembre 1927 et la pose de la première pierre a lieu le 1er mai 1928, en présence notamment de Myron T. Herrick, ambassadeur des Etats-Unis, Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères, Raymond Poincaré, président du Conseil, ainsi que des maréchaux Joffre et Foch. Le bâtiment, qui comporte 258 chambres d’étudiants, est inauguré le 28 avril 1930 et reçoit ses premiers résidents le 7 mai. Le 1er mars 1930, Leprince-Ringuet a remis à André Honnorat un plan du jardin, exécuté par l’entreprise P. Jacquet (architecte paysagiste, Parcs et jardins du roi Léopold II, 18 rue d’Aubervilliers, 19e ), qui sera chargé ensuite des jardinets des fondations indochinoise et néerlandaise. Le coût total de la construction est évalué à 8 900 000 francs, sur lesquels près de 75% ont été donnés par Mr et Mrs Gage (qui constituent aussi un fonds d’aide ou endowment fund d’une dotation initiale de 119 758 francs). Parmi les 19 universités américaines ayant fondé une chambre figurent les universités d’Harvard, de Yale, Princeton, Columbia, du Wisconsin, de Californie, ainsi que Dartmouth College et l’Institut polytechnique de Worcester.

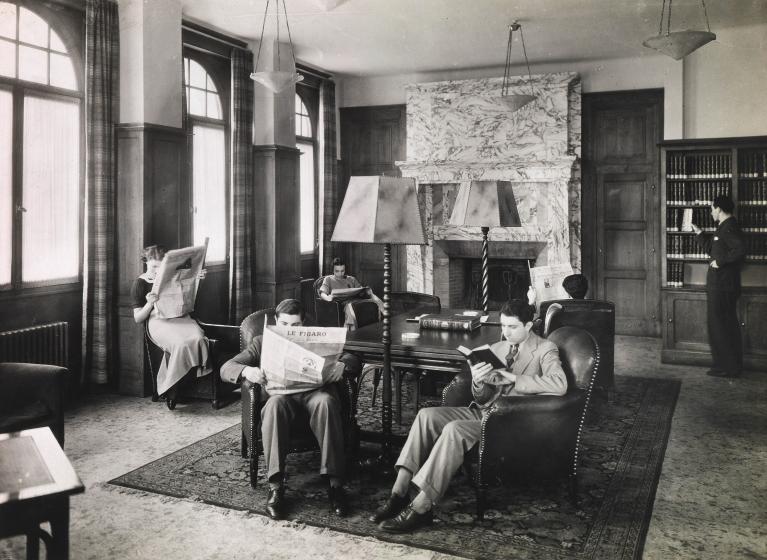

Le 3 février 1932, le recteur est autorisé à accepter le legs de 50 000 $ fait par Mrs Harriett Hale Wooley, destiné à payer le loyer et l’entretien de 10 chambres occupées par autant de boursiers de sa fondation, choisis parmi des étudiants en médecine, de jeunes musiciens exécutants ou compositeurs et de jeunes artistes. Un autre legs, celui de Mrs Conkling, est destiné à la constitution d’une bibliothèque ; près de 500 volumes sont offerts par divers donateurs et la bibliothèque, qui reçoit aussi de nombreux journaux et revues, compte 2673 volumes en décembre 1927.

Le directeur M. Lowrie a su solliciter les bienfaiteurs et obtenir des dons importants : le Dr et Mrs Gage meublent le hall, Mrs Tower offre des fauteuils et un grand canapé de cuir pour la salle des fêtes, etc. Un matériel de scène démontable, offert par M. et Mme Gage, permet de transformer la salle des fêtes en un véritable théâtre. Autre don des mêmes bienfaiteurs, le percement de la nouvelle entrée sur le jardin fait suite à l’ouverture de la Maison internationale.

La seconde guerre mondiale

Le 10 septembre 1939 les étudiants et la majorité du personnel ont quitté la maison ; celle-ci échappe à l’occupation allemande jusqu’en décembre 1941. A partir du 28 août 1944 elle est réquisitionnée par l’armée américaine. Sous la direction du Major Frazer, de l'université Columbia, le TWCA (centre d’études de l’armée américaine) y installe ses services jusqu’en avril 1946 (la réquisition est levée le 25 mars). Le matériel qu'il laisse sur place et ayant servi à ses étudiants doit « permettre l’occupation immédiate de la maison par 250 étudiants français et boursiers du gouvernement français ». Ce matériel a été vendu à la Cité universitaire par l’intermédiaire du ministère de l’Education nationale « pour une somme globale de 300 000 francs de beaucoup inférieure à [sa] valeur réelle ». A la demande du recteur, Leprince-Ringuet établit les états de dégradations et de pertes pour évaluer les dégâts subis par la Fondation. L’indemnité de privation de jouissance allouée au titre de l’occupation allemande s’élève à la somme de 652 500 frs par an pour l’immeuble, et à 280 000 pour le mobilier (sommes qui doivent selon l’architecte être majorées de 50% pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie). Sur la base d’indemnités fixées à 652 500 F (immeuble) et 514 000 F (mobilier) par an, l’indemnité américaine, pour 560 jours d’occupation (y compris le Centre d’études) ressort à 1 001 000 francs au titre immobilier.

De 1946 à 1948 un gros effort est fait pour nettoyer et remettre la maison en état, avec l’aide des dommages de guerre et des dons qui se sont élevés à 8 300 000 francs. De grands travaux sont encore nécessaires, et les plus urgents sont exécutés en 1954-1955. « L’architecte des Frères Rockefeller qui a visité la maison a estimé à 51 millions la dépense à engager pour réparer, repeindre et aménager la maison. » Un don de ces hommes d’affaires permet de couvrir les frais d’une partie des réparations.

Le 2 mai 1961, tout le rez-de-chaussée du bâtiment est dévasté « par la déflagration provoquée par une charge de plastic beaucoup plus importante que celle qu’ont eu coutume jusqu’ici d’utiliser les activistes ». Cet attentat (qui a entraîné la disparition des fresques du vestibule) n’a pas été revendiqué.

Des travaux de rénovation ont lieu en 1995. La remise à neuf du grand salon s'accompagne d'une restauration des fresques longtemps cachées par une épaisse tapisserie.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.