La genèse du projet (1924-1935)

Le Collège d'Espagne fait partie des rares maisons entièrement financées par un gouvernement pendant la première phase de construction de la Cité universitaire. Sa réalisation a été précédée d'un véritable "lobbying" pour inciter les autorités espagnoles à mener à bien ce projet. Entre 1924 et 1927 se succèdent ainsi de nombreuses initiatives, parfois rivales, tant entre Français que du côté espagnol.

Dès 1924, Emile Bazin, président du comité de Barcelone de l'Alliance française, propose à André Honnorat, président de la Cité, d'intéresser au projet une personnalité espagnole plutôt qu'un fonctionnaire ou un universitaire. Il pense au général Martinez Anido, qu'il peut toucher sans intermédiaire, et à qui il ferait parvenir une note qu'il laisse à Honnorat le soin de rédiger. Le 8 février 1924, le recteur de l'université de Barcelone, Martinez Vargas, informe le recteur de l'université de Paris qu'ayant pris connaissance des documents transmis par Bazin, il va appuyer le projet auprès de son gouvernement.

Mais dès le 24 janvier 1924, le directeur de l'Institut français de Barcelone Bertrand se plaint à son autorité de tutelle, l'Office national des universités et écoles françaises, des initiatives prises par Bazin - différents acteurs rivalisant désormais d'efforts pour promouvoir l'entreprise. Le relais est donc pris par l'Institut français de Barcelone dont le directeur, Henri Mérimée, a sollicité la même année, à la demande d'Honnorat, tant le ministère de l'Instruction publique que le roi, initiatives qui aboutissent à la constitution d'un dossier, mais sans plus. Mérimée envisage alors d'intéresser au projet la société "Les Amis de la France" qui vient de se constituer sous la présidence du comte de Romanones ; celle-ci souhaite resserrer les liens entre les deux pays et cherche à donner un objet précis à son activité. Dans une entrevue du 15 avril 1925 avec le directeur de l'Institut, le comte se déclare "enchanté d'orienter les efforts de sa société vers la construction d'un pavillon espagnol dans la Cité universitaire", construction dont les fonds seraient demandés à des "générosités privées". Le 12 janvier 1926, Mérimée indique au recteur qu'il a contacté tour à tour le ministère de l'Instruction publique, le comité "Les Amis de la France", et le roi lui-même "qui a prêté pendant plus de dix minutes une grande attention à [son] exposé".

Mais le 27 janvier, il constate que l'intervention du duc d'Albe vient "compliquer les choses". Président du Comité de rapprochement hispano-français, le duc prétend diriger les opérations, mais selon Mérimée, sans faire preuve d'esprit de suite, et en ne concevant la participation espagnole que comme une réplique ou un pendant à la Villa Vélasquez que la France est en train de construire à Madrid. Il y aurait tout intérêt, selon lui, à dessaisir le duc d'Albe et à mobiliser le ministère de l'Instruction publique ou la Junta para ampliacion de estudios qui en est une émanation.

C'est dans la même période qu'intervient un nouvel acteur, espagnol cette fois, qui va jouer un rôle sans doute décisif dans l'accélération du projet - le jour même de la signature de l'acte de donation, André Honnorat rappellera d'ailleurs son rôle et sollicitera pour lui la Légion d'honneur. A la suite d'une entrevue avec le roi, qui "a montré un intérêt extraordinaire pour le projet de construction d'une maison espagnole", Guillermo W. Solms, président du conseil d'administration de la Compagnie Santander-Méditerranée, envisage de lancer une souscription à cet effet en versant lui-même la somme de 100 000 F (lettre à Honnorat du 21 mars 1926). Parallèlement toutefois, Honnorat demande au professeur Américo Castro de remercier le duc d'Albe et de lui fournir des renseignements sur les conditions dans lesquelles une résidence pourrait être édifiée à la Cité universitaire.

En avril 1926, l'ambassadeur de France à Madrid, qui a reçu de la part de Solms un chèque en blanc de 100 000 francs, le remet au ministre d'Etat, M. de Yanguas, qui s'intéresse au projet au double titre de ministre des affaires étrangères et de professeur de droit international. Celui-ci a promis d'en parler au Conseil des ministres et d'étudier la possibilité de confier l'oeuvre à la Junta par ampliacion de estudios et d'obtenir une subvention du gouvernement royal. Pour Henri Mérimée, directeur de l'Institut français, "l'affaire du pavillon espagnol a fait un grand pas".

Solms, qui continue à agir de son côté, entreprend de constituer un comité dont la présidence serait confiée au comte de Romanones, président de l'association "Les Amis de la France". Ce comité tient sa première réunion le 19 mai 1926, tandis que l'architecte sollicité par Solms, à ses frais, doit remettre rapidement un avant-projet.

Le 28 juin 1926, le roi vient en personne, sans prévenir, visiter la Fondation Deutsch de la Meurthe. Selon le directeur de la fondation, "il a paru enchanté et tout à fait acquis à une fondation espagnole. Pour 100 étudiants, j'ai cru pouvoir évaluer la dépense à 3 ou 4 millions".

Mais, fin 1926, la situation se complique du côté espagnol avec l'intervention concurrente du duc d'Albe, si bien qu'en novembre Solms annonce à Honnorat que s'effaçant devant celui-ci, il dissout son comité, et "laisse au gouvernement les mains libres". Ce retrait met fin à l'idée d'un financement par des fonds privés au profit d'un financement total par le gouvernement espagnol.

Dès lors les choses vont rapidement avancer : en juin 1927, Honnorat, en déplacement à Madrid, informe l'ambassadeur de France que le roi a fait le choix du terrain le 25 juin, et qu'il a demandé au ministère des Finances de s'entendre avec lui pour signer d'urgence, avec le recteur de l'université de Paris, l'acte de donation d'un bâtiment d'une centaine de chambres. Dès le 6 juillet, Honnorat transmet à l'ambassadeur d'Espagne un croquis indiquant l'emplacement exact du terrain choisi. Par un décret du 15 août, le gouvernement espagnol autorise le ministère de l'Instruction publique à prendre toutes les mesures nécessaires pour la construction du Collège, dont les dépenses seront couvertes par une subvention qui figurera au budget du ministère de l'Instruction publique au chapitre "pour la Cité universitaire". Un ordre royal institue une commission chargée de construire le bâtiment. Elle est composée du duc d'Albe (président), de l'ambassadeur d'Espagne et du directeur de l'enseignement secondaire et supérieur, qui auront tout pouvoir pour organiser les concours nécessaires. Et c'est le 8 novembre qu'est signé l'acte de donation, approuvé par un décret du 28 février 1928, entre les autorités espagnoles et l'université de Paris.

Les principales dispositions de l'acte de donation du 8 novembre 1927

L'acte prévoit la donation à l'université de Paris d'une somme de 300 000 francs destinée à constituer les premières ressources de la fondation. De son côté l'université mettra à la disposition du gouvernement espagnol un terrain d'environ 3 000 m2 sur lequel sera édifié un immeuble de 150 chambres, dans un délai de deux ans à compter la délivrance du permis de construire. L'acte prévoit également que les étudiants ibéro-américains seront admis au bénéfice de la fondation dans la limite d'un tiers de l'effectif total. Celle-ci prendra le nom de "Université de Paris - Collège d'Espagne". Elle sera administrée sous le contrôle de l'université de Paris par un conseil d'administration de 10 membres au moins, comprenant l'ambassadeur d'Espagne, président, le consul d'Espagne à Paris, le recteur, le président de la Fondation nationale, 2 représentants de la communauté espagnole de Paris désignés par l'ambassadeur, 2 personnalités françaises désignées par le recteur, et 2 professeurs de l'université espagnole désignés par le gouvernement de Madrid. Le directeur, désigné par le recteur sur la proposition du conseil d'administration, devra toujours être de nationalité espagnole.

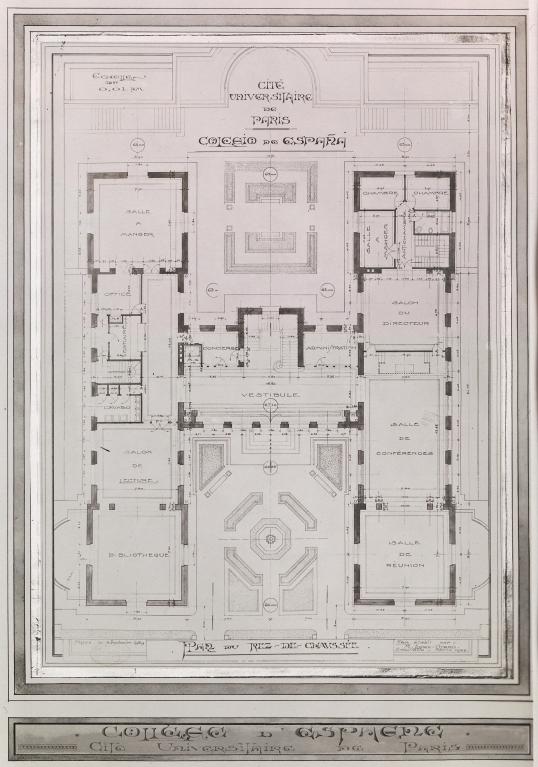

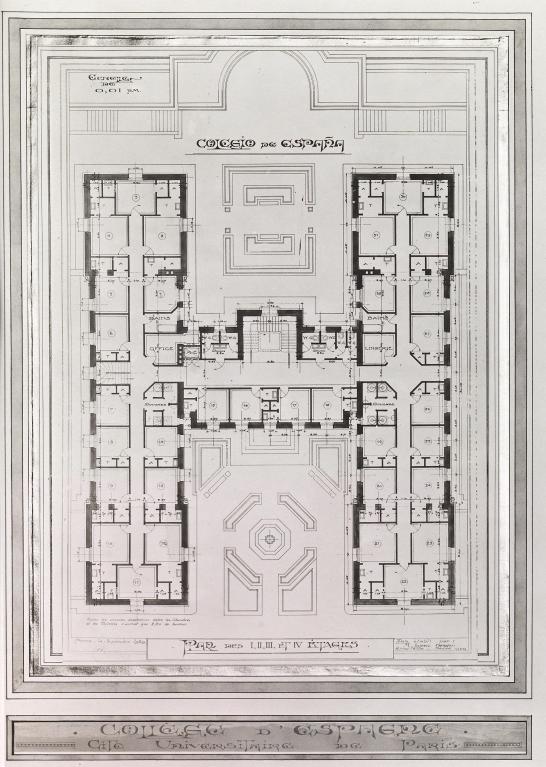

La construction

Un arrêté du 27 mars 1928 du président du conseil de l'université de Paris attribue au Collège un terrain de 3291 m2 49, servitudes d'allées comprises. Il précise que le gouvernement espagnol soumettra les plans à l'approbation de l'université de Paris.

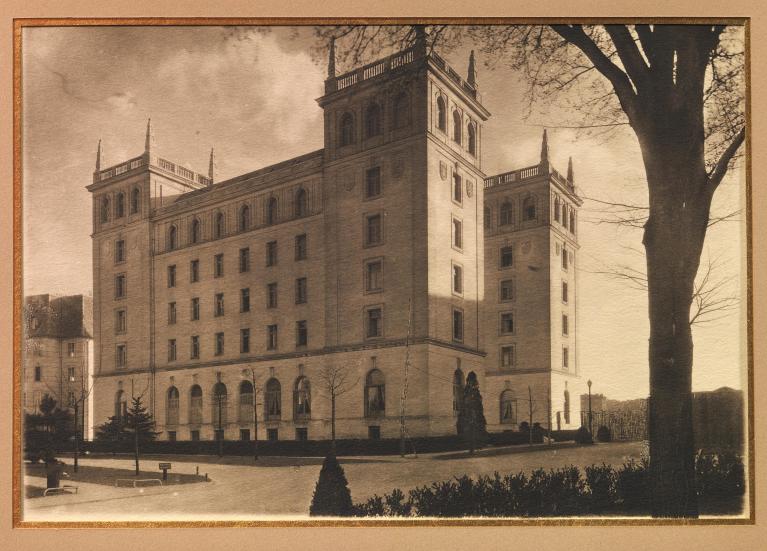

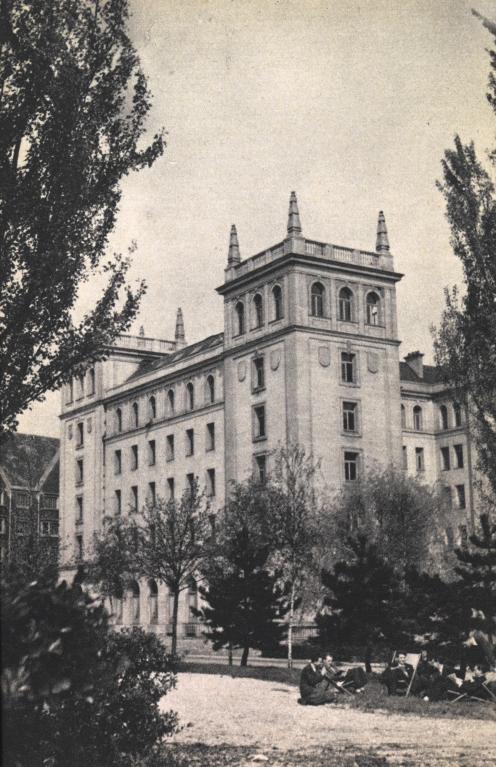

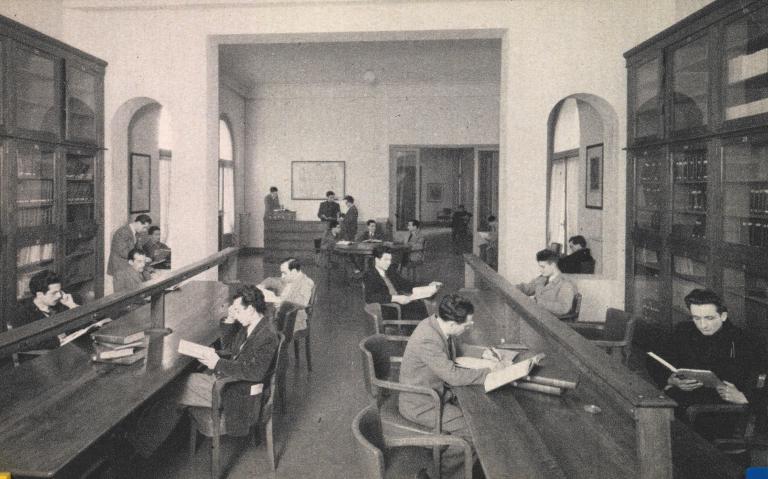

La première pierre est posée par le roi le 8 novembre 1927 et, bien que les travaux ne soient pas achevés, le Collège est inauguré le 10 avril 1935, en présence notamment d'une prestigieuse délégation espagnole (l'écrivain Miguel de Unamuno, le philosophe Ortega y Gasset, etc.). Un premier directeur est nommé le 7 novembre 1932 et dès la rentrée universitaire 1933, une trentaine d'étudiants sont présents.

Les plans du pavillon ont été établis par Modesto Lopez Otero y Bravo, directeur de l'Ecole supérieure d'architecture de Madrid, et architecte de la cité universitaire de la ville. Il a été secondé pour l'exécution par deux architectes français, Eugène Boby et Jean Nicolas Warin. Les fondations placées sur les fossés des anciennes fortifications ont nécessité le forage de 56 puits variant de 16 à 25 m de profondeur.

Le "jardin", qui se réduit à une platebande autour du bâtiment, est aménagé en novembre 1934 par le service des promenades de la ville de Paris, A l'avant, face au Collège franco-britannique, il est planté, du nord au sud, des arbustes suivants : un catalpa, deux micocouliers, un cerisier à fleurs doubles, deux ifs, un pommier à fleurs, deux muriers et deux abies pinsapo.

Une histoire mouvementée, de la fermeture à la réouverture

L'existence du Collège a été le reflet des vicissitudes de l'histoire et de la situation politique espagnoles, et le bâtiment a connu une histoire mouvementée marquée par sa fermeture pendant la seconde guerre mondiale, puis en 1969, avant sa réouverture en 1987.

Il commence par subir les répercussions de la guerre civile et de la période franquiste. C'est ainsi qu'il sert de maison d'accueil pour certains réfugiés, ce qui vaudra des ennuis à son directeur.

En 1944, le pavillon n'est toujours pas achevé et 72 chambres seulement sont meublées sur les 144 prévues à l'origine. La situation s'aggrave après la guerre : en 1947, un incident éclate entre le directeur et des étudiants qui veulent hisser le drapeau républicain. Mai 1968 marque une nouvelle dégradation de la situation. En effet, au moment où des travaux d'aménagement vont enfin s'engager, des réfugiés espagnols pénètrent dans la maison et y commettent d'importants dégâts. Le chantier est néanmoins ouvert à l'automne 1968, mais une nouvelle occupation a lieu le 24 mai 1969. Le gouvernement espagnol, considérant qu'il n'a pas de garanties suffisantes pour la remise en état du collège, décide de le fermer définitivement.

Les 14 et 15 mars 1975, l'édifice est occupé par des étudiants qui réclament sa réouverture. Le 4 mai, un commando non identifié pénètre dans la maison, y causant des destructions diverses et un début d'incendie.

De 1969 jusqu'aux années 80, de nombreuses négociations avec les autorités espagnoles buttent sur la question des garanties que la France (le gouvernement ou la Cité universitaire) pourrait accorder à l'Espagne quant à la prise en charge des frais occasionnés par des dégâts dus à des troubles extérieurs. En 1970, le recteur a donné son accord à la prise en charge de cette garantie par l'université. Mais cet accord reste sans suite et la question est renvoyée à une sous-commission mixte franco-espagnole ad hoc.

La situation se débloque progressivement à partir de 1975, année du retour de la démocratie en Espagne. Le 19 février 1976, le délégué général peut écrire au Quai d'Orsay qu'il a "l'impression que les choses bougent un peu et que les autorités espagnoles ne verraient pas d'un mauvais oeil la réouverture du collège". Le 4 février 1977, le conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne indique au délégué que le gouvernement espagnol a pris une décision de principe positive. Mais il faudra encore de longues négociations pour aboutir à la réouverture, non sans que la question des garanties ne réapparaisse régulièrement.

Le 27 février 1982, le ministre espagnol de la Science et de l'Education visite le Collège d'Espagne. Cette même année, un architecte espagnol élabore un projet et José Vidal-Benyto est nommé par le ministère comme délégué pour les travaux et les activités du collège jusqu'à sa réouverture.

Ce qui prévaut désormais, c'est la question du financement de la rénovation, d'où un découpage en deux phases. Des crédits sont débloqués pour une première tranche de travaux (rénovation du rez-de-chaussée et aménagement de quelques salles pouvant servir de bibliothèque, salles de réunion et bureaux), qui ont lieu à l'été 1983.

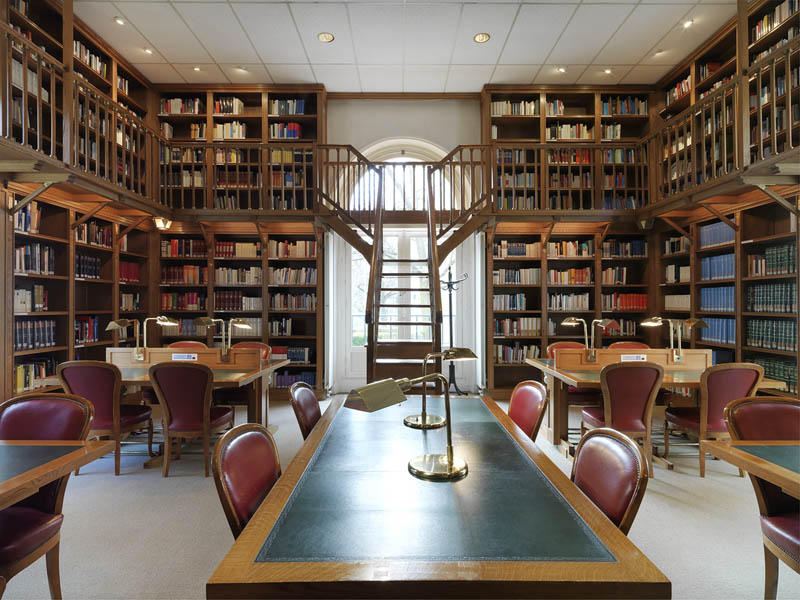

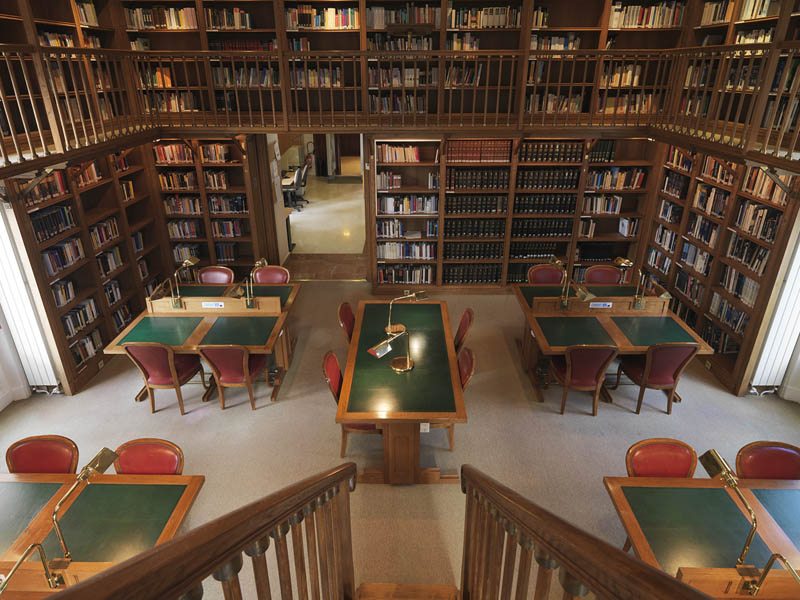

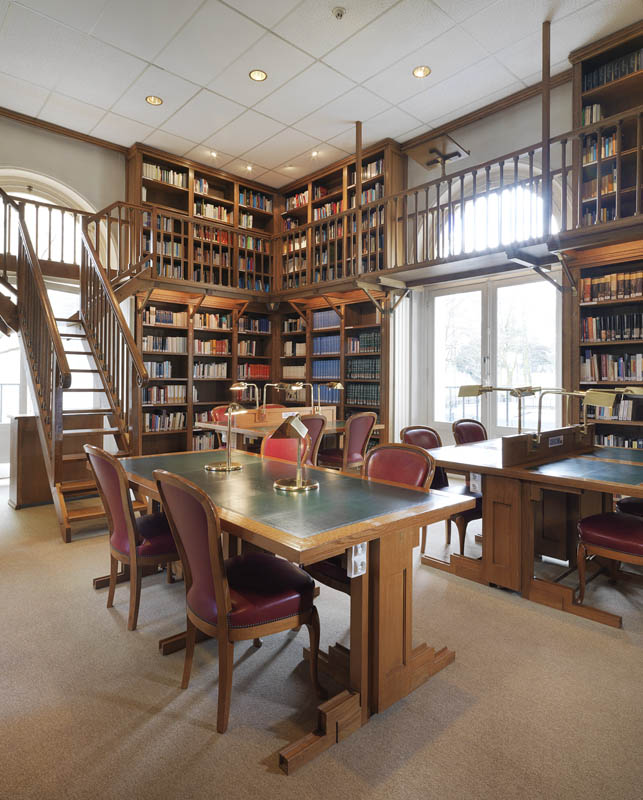

La seconde phase de rénovation ne débute que fin 1985 et la pose de la première brique a lieu le 5 décembre en présence du ministre espagnol de la Science et de l'Education et de la télévision espagnole. L'architecte Fausto Jara-Ron a été désigné par les autorités espagnoles pour la conduite des travaux. Le projet, ambitieux, mis en oeuvre par les architectes Alfredo Rodriguez Orgaz et Jara-Ron, coûtera au total 30 millions de francs. Les façades rénovées retrouvent leurs moulures et leurs écussons évoquant les universités espagnoles. Les 5000 m2 intérieurs - portés à 5795 - sont entièrement rénovés : hall en marbre éclairé par un vitrail aux armes de l'Espagne, enfilade de salles de conférence, bibliothèque, salles d'étude, etc., toutes équipées de tentures dans les tons pastels et de meubles espagnols. Les 110 chambres sont dotées d'un mobilier neuf, d'une salle de bain avec douche et du téléphone.

Le 16 octobre 1987, le Collège est de nouveau inauguré en présence du roi Juan Carlos, de la reine Sofia et du président de la République, François Mitterrand.

Dès sa réouverture, le Collège s'est efforcé de récupérer les meubles, tableaux, livres et divers documents appartenant aux anciennes archives, qui avaient été déposés à la Maison du Cambodge après la fermeture de 1969. Ce travail de longue haleine comprend la restauration et l'installation des meubles et tableaux offerts par des peintres ayant séjourné au Collège.

Les travaux se sont poursuivis en 1987-1989 afin d'offrir aux résidents de nouveaux services (création d'une salle d'étude, agrandissement de la salle de conférence, aménagement de cuisines et self-service, extension et équipement de la bibliothèque, réfection de certains détails de la façade et des fenêtres, etc.).

En 2010-2011, un restaurant - le seul de la Cité, en dehors de celui de la Maison internationale - a été installé en rez-de-jardin entre les deux ailes de la façade est.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.