La genèse du projet (1927-1929)

En août 1927, Helge Wamberg, attaché de presse à la légation du Danemark, annonce à André Honnorat, président de la Cité universitaire, la prochaine venue à Paris d'une quarantaine de parlementaires danois, dont l'ancien chancelier Staunig, qui doivent participer à une conférence interparlementaire, et leur intention de visiter la Cité. Pendant ses vacances passées à Copenhague, il a eu, précise-t-il, "l'occasion de parler à plusieurs reprises à ces parlementaires de votre cité et leur intérêt est déjà né" (lettre du 17 août 1927 de la Délégation du Danemark à Honnorat). Cette visite a lieu le 28 août et à son retour au Danemark, Staunig attire l'attention du gouvernement et du public sur la Cité universitaire grâce à une conférence destinée aux parlementaires, ainsi que par voie de presse.

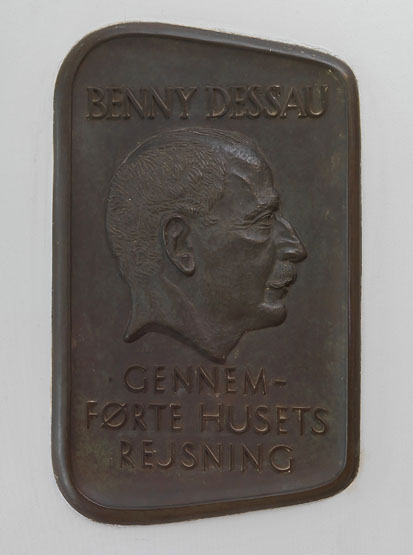

En décembre de la même année, le ministre de France à Copenhague peut écrire que l'idée d'une participation danoise à la Cité a fait d'"heureux progrès". Il avait eu l'occasion de s'entretenir à ce sujet avec Benny Dessau, président directeur général des Brasseries Tuborg, ancien président de la section danoise à l'Exposition des arts décoratifs de 1925. Celui-ci promit alors son concours et invita une centaine de personnalités danoises à se réunir le 1er décembre pour examiner les voies et moyens de construire un pavillon danois à Paris - l'appel joint à cette invitation précisant que la capacité du bâtiment pour lequel il était possible d'obtenir un terrain ne devait pas être inférieure à 40 chambres. La construction était évaluée à 300-400 000 couronnes, qui proviendraient de souscriptions privées et de subventions publiques. Le fonctionnement futur de la résidence serait assuré par un loyer mensuel moyen de 300 F (40 à 50 couronnes).

Un comité composé de représentants de l'Université danoise et des grandes écoles, ainsi que du monde politique, du commerce et de l'industrie, se forme alors sous la présidence de B. Dessau. Il fixe à 400 000 couronnes le montant des fonds nécessaires, 150 000 devant être fournies par le président et ses amis, le reste par le gouvernement. Le 4 avril 1928, la commission des Finances du parlement danois examine le projet et adopte le principe d'une contribution officielle de 200 000 couronnes sous réserve d'un apport équivalent de la part de particuliers. Un projet de loi sur cette participation gouvernementale est déposé par le ministère de l'Instruction publique tandis que Benny Dessau et le comité lancent un appel à souscription signé par 150 personnalités. En août, cette souscription a déjà permis de recueillir 160 000 couronnes - les organisations de médecins, d'ingénieurs, de négociants, de chimistes, de juristes et autres dotant chacune une chambre qui portera le nom d'une célébrité de leurs professions respectives.

Le 1er décembre 1928, le président de la Cité universitaire transmet à A. H. Bernhoft, ministre du Danemark à Paris, le plan du terrain proposé par la Fondation nationale. La parcelle se trouve en bordure de la rue Alexandre-de-Humboldt et à l'extrémité est de l'allée centrale, à côté du terrain affecté à la fondation japonaise et face à celui de la Suède. Cette proposition est acceptée par le comité danois.

Le 4 février 1929, le roi du Danemark visite lui-même, incognito, la Cité universitaire pour examiner ce terrain, et le 6 mars Benny Dessau, représentant du comité, signe l'acte de donation à l'université de Paris.

Les principales dispositions de l'acte de donation

D'un montant de 250 000 F, la donation, qui est destinée à constituer, avec l'immeuble et les biens mobiliers, une "fondation auprès de l'université", est affectée à un fonds de réserve (100 000 F) servant aux grosses réparations, et à un fonds de roulement (150 000 F) permettant d'assurer le fonctionnement du collège.

Le donateur s'engage à construire dans un délai de 3 ans un immeuble permettant de loger 40 à 50 étudiants et comprenant un appartement pour le directeur, un pour le gardien et des chambres pour les domestiques. Des étudiants français pourront y être logés si des chambres restent inutilisées. La fondation, qui prend le nom d'"Université de Paris - Collège des étudiants danois", sera gérée par un conseil d'administration de 9 membres, dont 7 membres de droit (le recteur, le président de la Fondation nationale, le ministre du Danemark à Paris, le président du comité danois, un délégué choisi par le ministre de l'Instruction du Danemark, un délégué désigné par l'université de Copenhague) et deux autres membres, l'un issu de la colonie danoise à Paris, le second désigné par le recteur de l'université de Paris.

Un comité siégeant à Copenhague, intitulé "Comité danois du Collège des étudiants danois" recevra les demandes d'admission et choisira celles qui seront retenues. Le directeur sera nommé par le recteur sur proposition du conseil d'administration et avec l'accord du comité danois.

Le 26 mai 1929, un décret du président de la République autorise l'université de Paris à accepter la donation faite par B. Dessau.

La construction

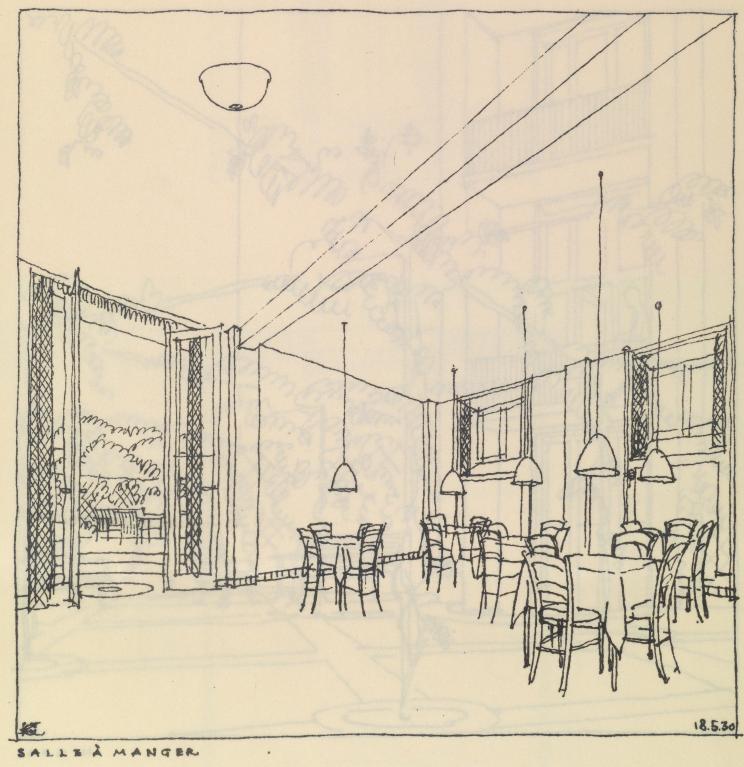

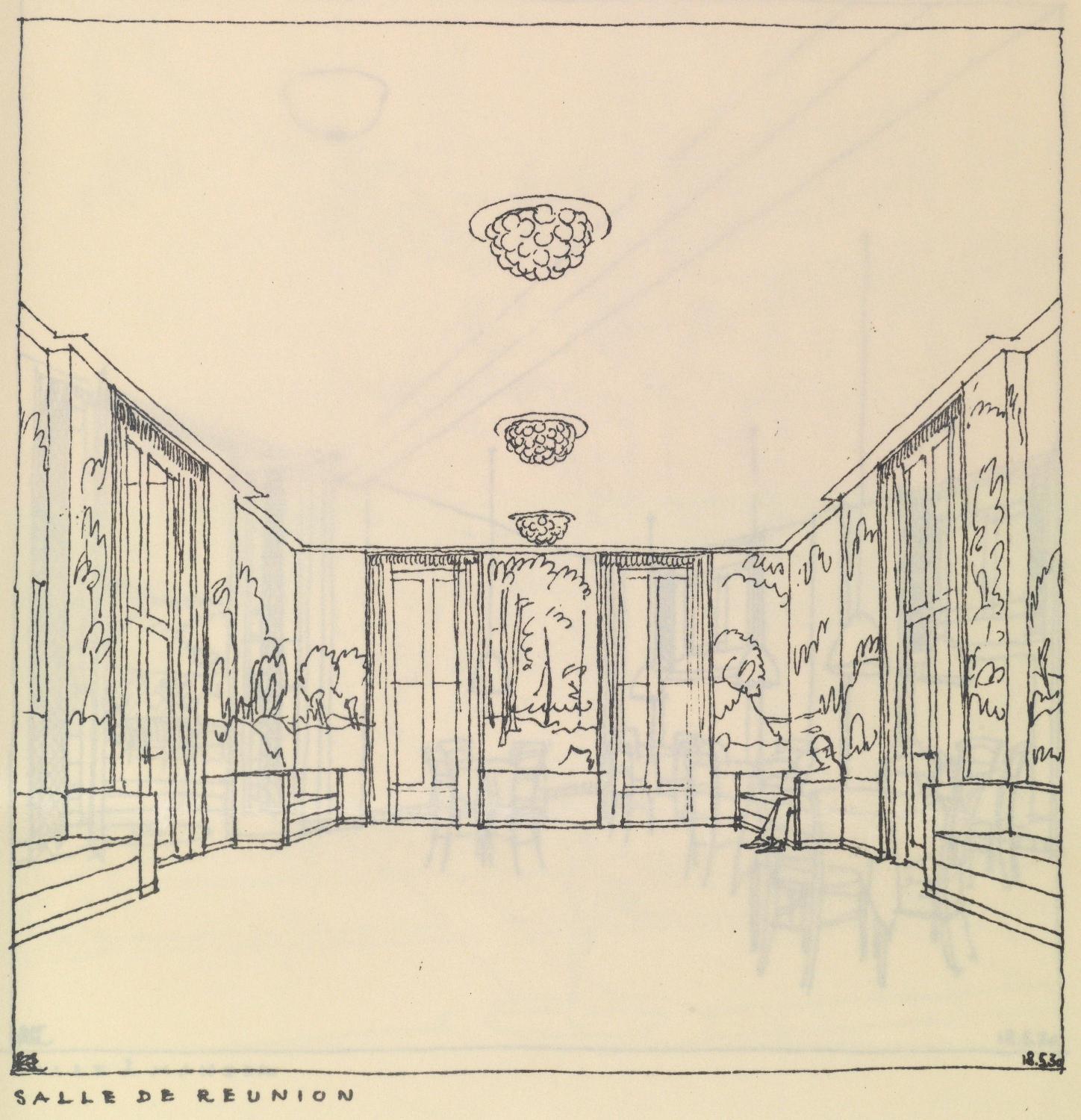

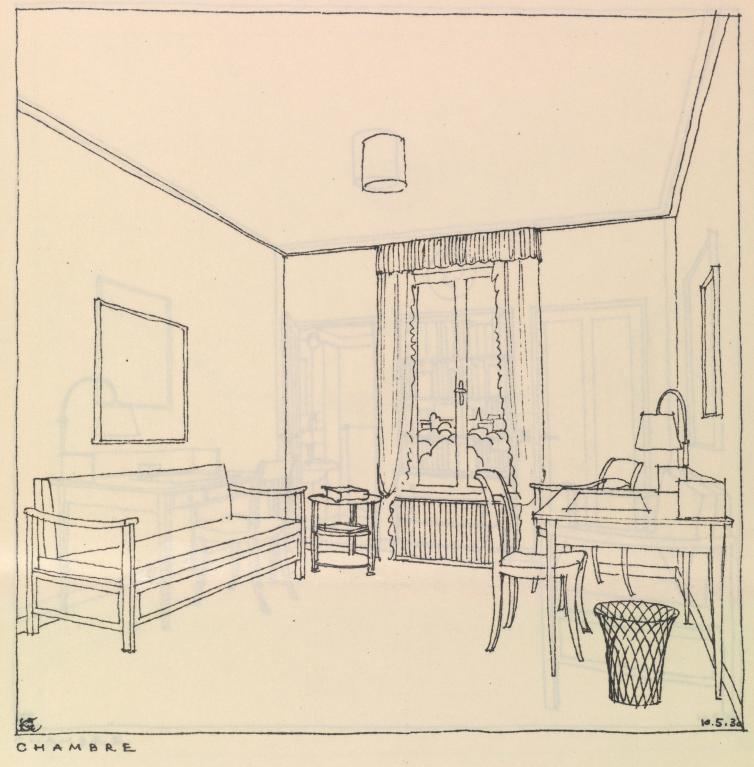

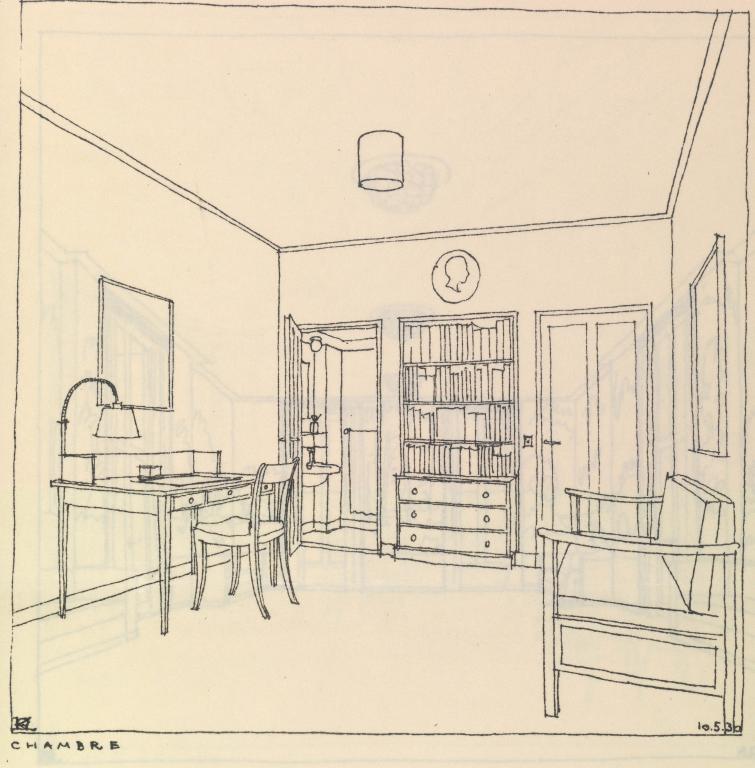

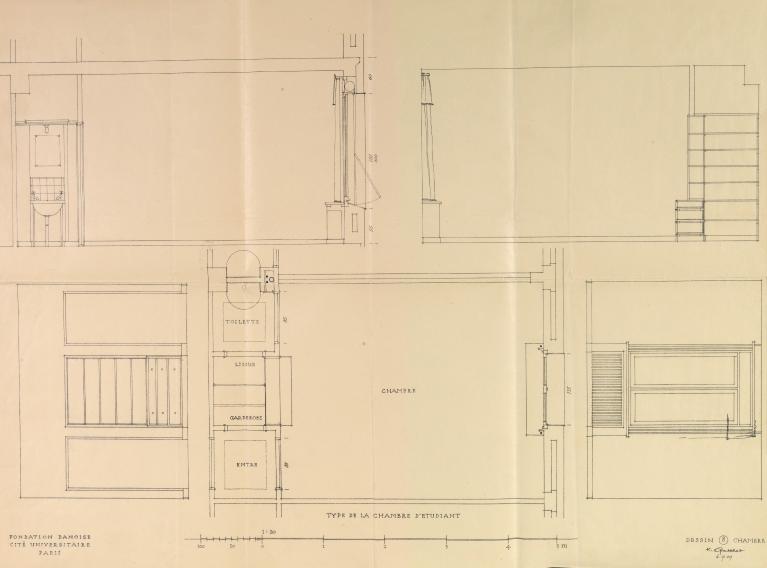

Les plans de l'immeuble, établis par Kaj Gottlob, architecte désigné par le comité et auteur notamment de l'église Saint-Luc à Aarhus, sont transmis officiellement en juin 1929. Mais la parcelle ayant été modifiée entre-temps pour élargir la surface du jardin japonais du côté du sud-est, André Honnorat, le 15 mars 1930, adresse à H. Wamberg un nouveau plan du terrain, afin que l'architecte puisse reprendre l'étude de son projet. Le recul de la Fondation danoise oblige notamment à prolonger l'allée centrale de 20 m qui distribue les deux rangées de maisons.

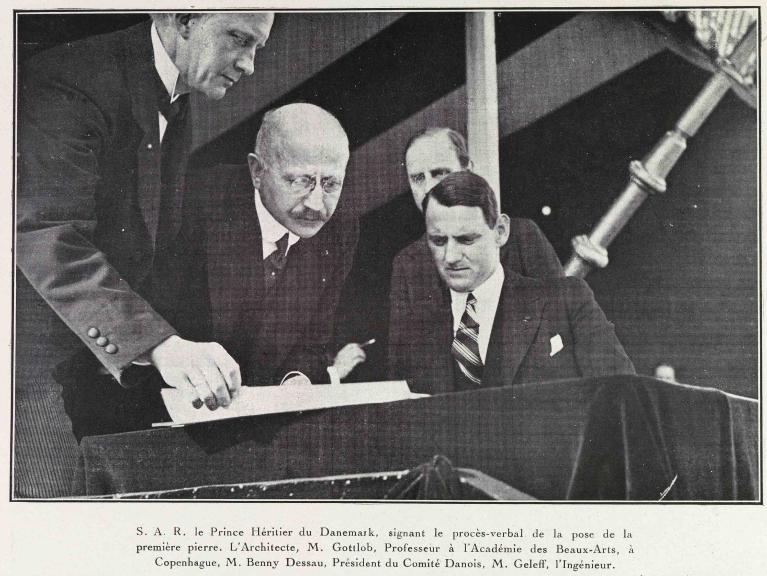

La première pierre est posée le 26 mai 1930 lors d'une cérémonie présidée par le prince héritier du Danemark, en présence du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts.

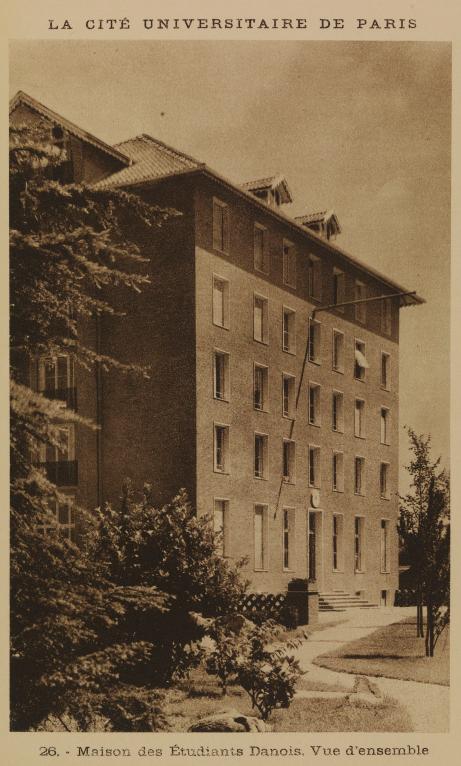

En novembre 1930, la légation du Danemark attire l'attention d'A. Honnorat sur la demande de l'entreprise danoise chargée du gros oeuvre. Celle-ci souhaite en effet faire venir en France 16 à 20 maçons et aides-maçons, chargés de mettre en oeuvre une technique très spéciale permettant de donner au collège "l'aspect national de notre architecture classique", ce qui nécessite l'obtention d'un permis de travail. Un permis de 6 mois est obtenu pour 10 ouvriers danois.

L'année suivante, en novembre 1931, K. Gottlob propose d'aménager l'espace situé devant la maison - un demi-cercle représentant environ 9 m2 situés sur le terrain de la Fondation japonaise - avec une banquette de pierre et, éventuellement, une petite fontaine. La légation propose à cet effet d'échanger ce demi-cercle contre une parcelle triangulaire de même surface prise au sud-ouest du terrain danois. La placette n'est réalisée qu'en 1933. La même année, sur proposition de la direction des services d'architecture et des promenades de la ville de Paris, la zone non aedificandi entre le Danemark et la Suisse, à l'extrémité de la voie intérieure, est plantée d'une haie de laurier-cerise, de 4 peupliers et de quelques arbustes décoratifs.

Le Collège est inauguré le 25 janvier 1932 par le prince héritier du Danemark en présence du président de la République, Paul Doumer. Le matin même, une plaque est apposée par l'Association franco-danoise sur une maison de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève pour rappeler que dans cette rue, "au voisinage du couvent des Carmes et du Collège de Laon, s'élevait autrefois le Collège de Dace, fondé au profit des étudiants danois de l'université de Paris, qui y demeura de 1275 à 1430".

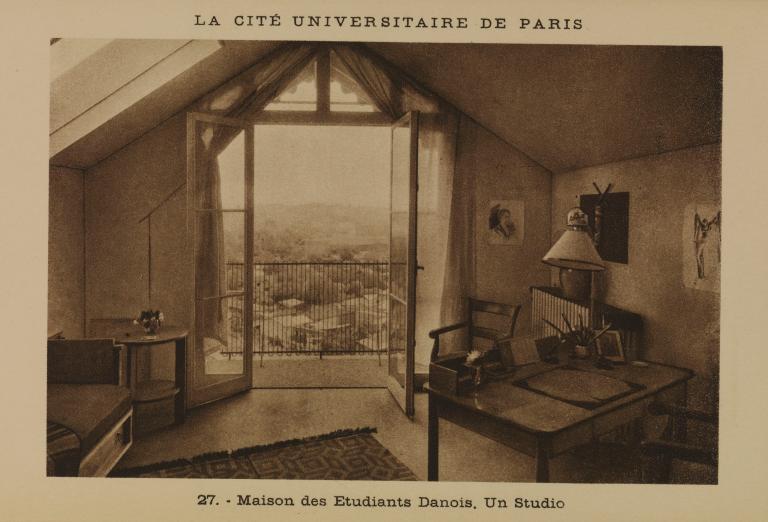

Dès décembre 1931, la légation du Danemark avait informé A. Honnorat que le collège ouvrirait ses portes le 15 janvier 1932. Le prix des chambres est fixé à 500 F pour les Danois et 300 pour les Français. En 1934, 36 chambres sont occupées, dont 15 par des étudiants danois ; l'année suivante, ces chiffres sont respectivement 34 et 10, puis 38 et 15 en 1936, enfin 41 et 22 en 1937.

Pendant la seconde guerre mondiale, le pavillon est investi par des officiers allemands (qui y demeurent du 23 juin 1940 au 12 septembre 1944), puis par les troupes américaines. Un constat des dégâts causés pendant l'occupation allemande est établi le 31 octobre 1944. Un an plus tard, le 16 novembre 1945, un groupe d'étudiants danois intègre de nouveau le collège.

Des travaux de remise en état complet sont entrepris après la guerre, et la direction en profite pour réaliser une transformation de l'étage de combles, permettant d'abriter 7 chambres supplémentaires. Une petite cuisine est également installée à chaque étage afin d'améliorer la vie quotidienne des étudiants. Pendant l'année scolaire 1956-1957, les chambres, qui totalisent 50 lits, sont occupées par 24 garçons, 16 filles et 5 couples.

Le 28 novembre 1950, les souverains danois visitent la Cité universitaire et le pavillon national. Sept ans plus tard, les 11 et 12 avril 1957, est célébré le 25e anniversaire du collège ; à cette occasion, une médaille commémorative est frappée par la Monnaie de Paris. Elle porte le double profil d'André Honnorat et de Benny Dessau, président du comité fondateur danois.

Rénovations

Le bâtiment est complètement restauré de 1983 à 1989 par les architectes Henrik Lassen (1983), Katja Resting Philipsen et Jacques Provenchère (1988-1989). Une rénovation importante a lieu à nouveau en 2014-2015 (mise aux normes d'accessibilité, augmentation de la capacité d'accueil, amélioration du confort des espaces existants). Ces travaux sont financés par les donations de plusieurs mécènes danois, dont le principal est la Fondation A. P. Moller.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.