La genèse du projet : une difficile conciliation des préoccupations particulières des princes de Monaco avec les intérêts généraux de la Cité

C'est en 1927 que, sur l'initiative du prince Pierre de Monaco, la principauté envisage de contribuer au développement de la Cité universitaire. Dans le courant du mois d’avril, André Honnorat, président de la Cité, suggère au prince, qui « a promis de souscrire un million dont l’affectation n’est pas encore spécifiée », d’affecter cette somme à la construction soit d'un immeuble destiné aux étudiants faisant des études de sciences pures ou de sciences appliquées – où les étudiants monégasques seraient logés en priorité -, soit du grand restaurant de la Cité universitaire, à laquelle « le prince aurait aimé s'intéresser efficacement ». Une participation à l’un ou l’autre de ces projets serait de beaucoup préférable à la création d’un petit pavillon indépendant, dont les frais généraux, en-dessous de 60 chambres, rendent l’exploitation très onéreuse.

Mais le prince n’accepte pas cette proposition car il lui semble difficile de spécialiser ainsi les études des jeunes monégasques, dont « la plupart se consacreront à la médecine, aux beaux-arts et aux lettres » ; il lui paraît également contraire à leur intérêt de les disperser dans diverses maisons : il juge essentiel qu'ils soient réunis, que « leur cohésion soit complète et fraternelle ». Déjà, précise-t-il, il a fait étudier par un architecte les plans d’une fondation monégasque pouvant recevoir, selon les ressources disponibles, de 18 à 30 étudiants, fondation qui d’ailleurs pourrait être adossée à un autre bâtiment de façon à diminuer l'importance du terrain et « à simplifier les installations d'eau et de chauffage, etc. ». La conception d'une maison monégasque autonome est en effet celle qui répond le mieux aux desiderata du prince et des souscripteurs qu’il a regroupés. Le prince affecterait à cette maison 60% des fonds recueillis (par prélèvement sur sa cassette personnelle ou par souscription) ; les 40 % restants seraient versés comme contribution gracieuse à la fondation de la Maison des Sciences (probablement pour la création d'une douzaine de chambres monégasques environ).

La Fondation nationale persiste cependant à penser qu’un tel projet se heurterait à de multiples difficultés ; une résidence si petite doit impérativement être conjuguée avec une autre d'égale importance, et, même dans cette hypothèse, les deux fondations (totalisant moins de 75 chambres) auraient à faire face à un déficit d'exploitation considérable. Elle n’en propose pas moins au prince une solution de ce type, qui consisterait à créer une fondation au profit des jeunes monégasques mais aussi des étudiants originaires des Alpes maritimes et des départements du ressort de l'Académie d'Aix ; un tel bâtiment, de 75 chambres, aurait l’avantage de relever d’une seule autorité et non d’une double direction comme dans le cas d’une fondation commune à deux pays étrangers. La réponse du prince, transmise par son conseiller L.-H. Labande le 12 mai 1927, est à nouveau négative : le point qui lui tient le plus à cœur est « l'autonomie de la fondation particulière aux étudiants monégasques. Il tient en effet à affirmer l'indépendance de la Principauté vis-à-vis du département voisin : c'est un de ses plus chers désirs et celui qu'ont exprimé plusieurs donateurs qui se joignent à lui en cette circonstance ». Toutefois, le prince accepte que la maison à créer, tout en restant autonome, soit accolée à un autre édifice, ce qui permettrait de partager les frais généraux. Le 13 juin 1927, il indique ainsi qu’il est favorable à une association avec la Colombie et le Venezuela, comme vient de le proposer la Fondation nationale, sous réserve que sa fondation « ait, elle aussi, pignon sur rue » et qu’elle soit réalisée par un architecte monégasque. La Colombie et le Venezuela venant de voter respectivement une contribution de 750 000 et d’un million de francs, et celle du prince s’élevant à 1, 5 million, le total atteindrait 4, 5 millions, d’où la possibilité de construire un bâtiment d'au moins 80 chambres, facile à exploiter. Pour affirmer l'autonomie de chaque fondation, réunies dans un comité de gestion commun, l’architecte aurait uniquement à prévoir 3 entrées et 3 salles de réunion distinctes. En septembre, Labande propose l’envoi à Paris des plans provisoires d’une fondation américano-monégasque, dont le centre est occupé par Monaco et les deux ailes par le Venezuela et la Colombie.

Au cas où cette combinaison ne pourrait pas aboutir, une solution de rechange est envisagée par la Fondation nationale : certains pays, faute de pouvoir construire une fondation autonome, souhaitent participer à la Cité par la souscription de chambres, et rien n'empêcherait que la fondation projetée par le prince soit le point de départ d'une réalisation de ce genre. Mais celui-ci réaffirme qu’« il tient essentiellement à avoir un pavillon monégasque bien distinct de toutes les autres », et qu’il veut « donner à la fondation un caractère national et sauvegarder son autonomie administrative », étant entendu qu’il s’agirait d’une création de l'Etat monégasque et non d’une fondation particulière aux princes.

Le projet évolue en octobre 1927 : faute de confirmation de la part de Caracas et de Bogota, et ayant à entreprendre elle-même la construction d’un pavillon grâce à la donation de deux bienfaiteurs alsaciens, la Fondation nationale propose au prince d’édifier lui-même une des ailes de ce bâtiment et d'y installer sa fondation. Monaco coopèrerait ainsi avec une fondation française, sans compromettre son autonomie.

Le 24 février 1928, le prince donne son accord de principe, tout en demandant quelques modifications au projet de traité qui vient de lui être soumis (la fondation serait faite au profit des étudiants monégasques ou de nationalités diverses (et non seulement française) dont les parents sont domiciliés dans la principauté ; elle comporterait 30 chambres au lieu de 25). Le prince s’inquiète aussi de la qualité du terrain mis à sa disposition, « car de l'état du sol et sous-sol dépend en grande partie le montant de la dépense à prévoir ». Celui-ci, fait savoir la Fondation nationale, est « de mauvaise qualité et exigera des fondations importantes » - motif pour lequel elle ne cesse « de soutenir que la construction d'un petit immeuble est exceptionnellement onéreuse ». Les plans, ajoute-t-elle, devront faire l’objet d’une concertation entre l’architecte de la Principauté et le sien, de façon à maintenir une certaine harmonie entre les deux bâtiments et à pouvoir confier les travaux au même entrepreneur.

Le 30 mars 1928, André Honnorat peut écrire au conseiller Labande qu’il est « heureux de savoir aujourd’hui que nous sommes complètement d'accord ». Il ajoute qu’il a été saisi d'un projet de fondation de Boghos Nubar, philanthrope et diplomate arménien, « dont il compte profiter pour aboutir rapidement à une solution ». Les deux ailes du futur bâtiment seraient ainsi affectées à des fondations monégasque et arménienne. Cette combinaison, présentée de vive voix par Honnorat, déplait malheureusement au prince qui «préfèrerait en attendre une autre ». « Il lui est peu agréable en effet de placer la fondation de Monaco en pendant avec celle d'une nation morte » ; et d’ailleurs, « à Monaco même on ne comprendrait pas [un tel choix] ; le sentiment public, qu'on a eu le loisir de tâter depuis le passage [d’André Honnorat], serait franchement hostile ». Le prince préfèrerait revenir à la première hypothèse, c’est-à-dire le regroupement, le long d'une rue, comme par exemple à la Fondation Deutsch de la Meurthe, de plusieurs bâtiments de nationalités différentes, possédant chacun son administration propre tout en partageant les frais généraux.

Renonçant à l’Arménie, la Fondation nationale cherche alors d’autres concours : celui du Venezuela associé à la Colombie doit être écarté, car Bogota opterait pour une fondation autonome de 100 chambres, et d’ailleurs les réponses des deux gouvernements «tardent à arriver, malgré le terme du délai fixé » ; celui de la Suède – mais la proposition faite à Monaco le 22 juin « est demeurée sans réponse » ; enfin celui du Danemark – mais le projet approuvé par le prince se heurte du côté danois « à des difficultés qui paraissent insurmontables » (23 novembre 1928). Ce nouveau contretemps éloignant la réalisation d’un projet qui lui tient à cœur, le prince accepte finalement l’idée d’un jumelage avec l’Arménie. Entre temps, l’immeuble de 200 chambres prévu par la Fondation nationale a quitté son emplacement initial (trop petit) pour une parcelle située sur le bastion 81, au droit de l’allée perpendiculaire au boulevard Jourdan, avec un large développement sur le parc de la Cité. Dans cet îlot, le pavillon monégasque serait situé à l’est et le pavillon arménien à l’ouest, du côté de la fondation indochinoise. Le prince fait porter cette situation sur le plan d’ensemble de la Cité universitaire qu’il souhaite insérer dans le prochain appel en faveur de la fondation. Le 25 juillet 1929, il a, selon son secrétaire particulier M. Noghès, pris connaissance avec une grande satisfaction du projet de contrat établi par la Fondation nationale. Quatre jours plus tard, ce texte est transmis au recteur, puis sanctionné par une ordonnance du prince Louis II le 9 août suivant.

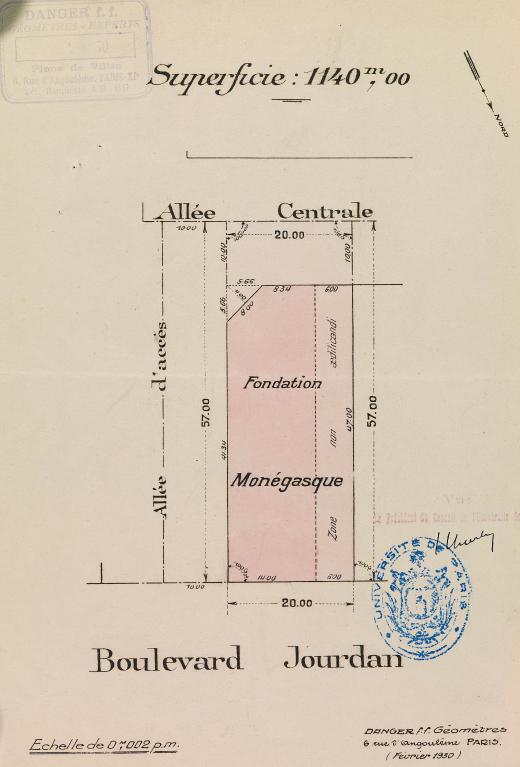

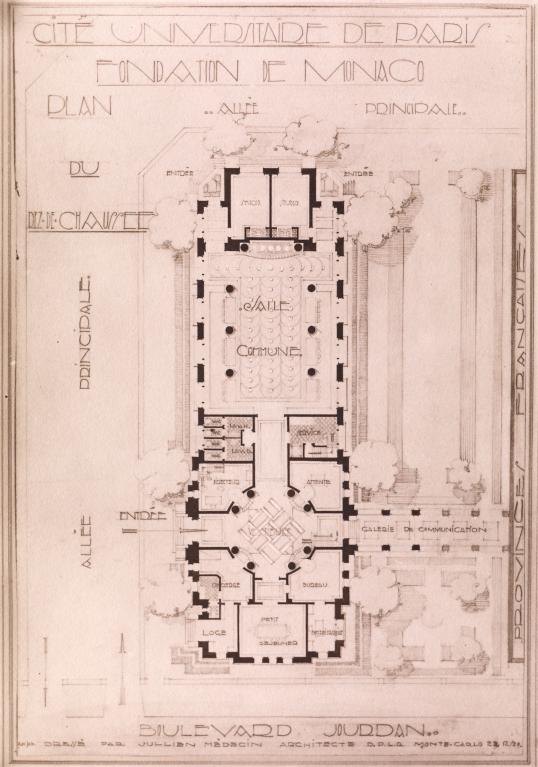

L’acte de donation est signé par le comte Henri de Maleville, ministre plénipotentiaire de Monaco à Paris, le 20 août 1929. Aux termes de cet acte, le gouvernement princier s'engage à édifier, dans un délai de trois ans, un bâtiment d'au moins 50 chambres, dont l'entretien et l'exploitation seront assurés par une donation complémentaire de 350 000 francs. Les plans seront établis « en harmonie avec les dispositions adoptées par la Fondation nationale et par la fondation Marie Nubar pour la construction de leurs propres immeubles, de façon qu'un passage à couvert permette de communiquer entre ces immeubles au point indiqué sur le plan ». L'Université mettra à la disposition de la principauté un terrain d'une contenance d'environ 940 m2. La fondation sera affectée au logement des étudiants monégasques, ou domiciliés à Monaco, ou fils d’agents ou d’anciens agents des services publics de la principauté, pour un contingent de 30 chambres. Ce nombre sera porté à 50 par une contribution de la Fondation nationale,en faveur d’étudiants de nationalité française, estimée à 1 million de francs. Le décret approbatif du président de la République est signé 11 mars 1930 et par arrêté du 27 mars le recteur Charléty attribue au gouvernement princier un terrain de 1140 m2.

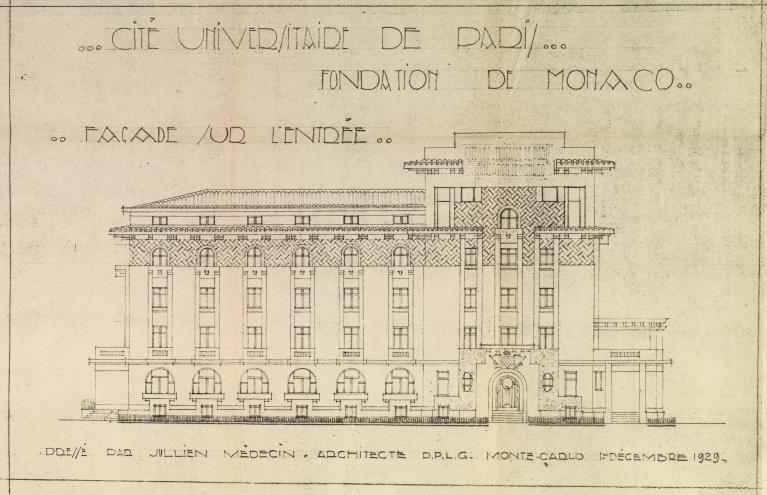

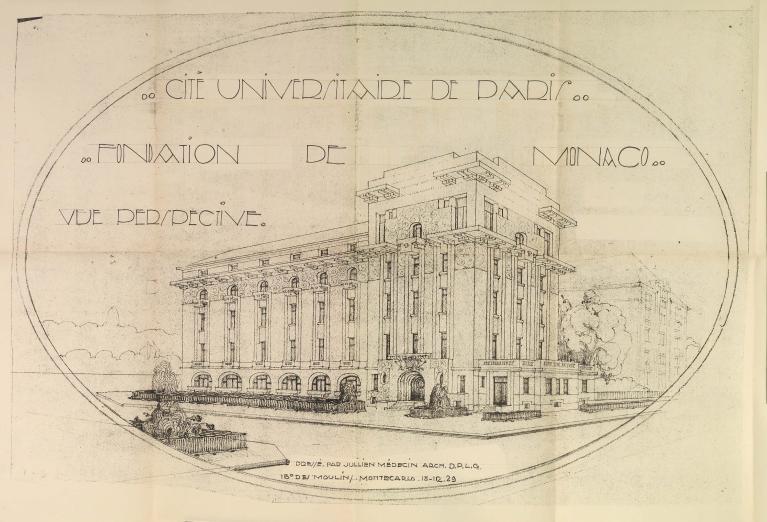

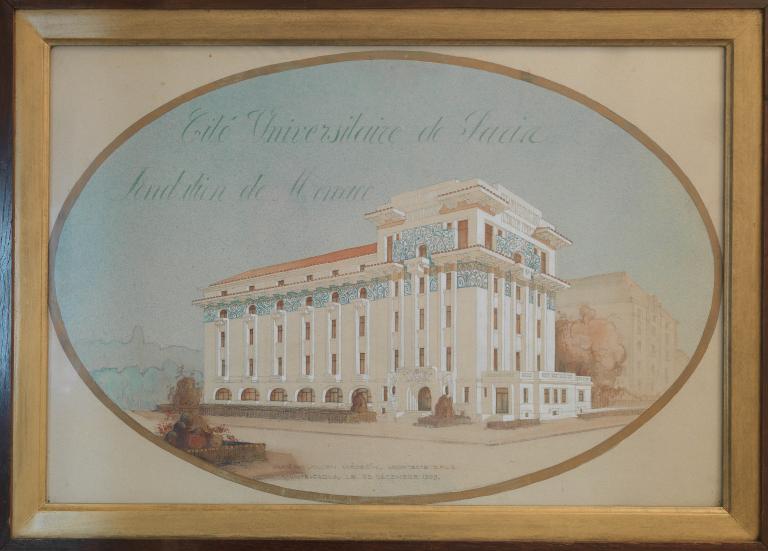

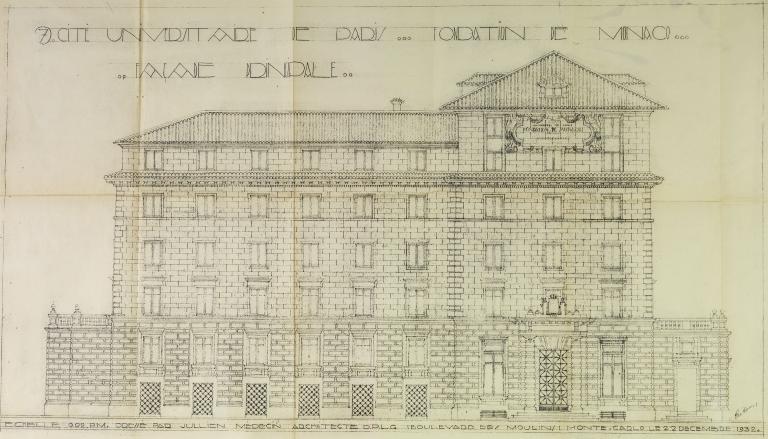

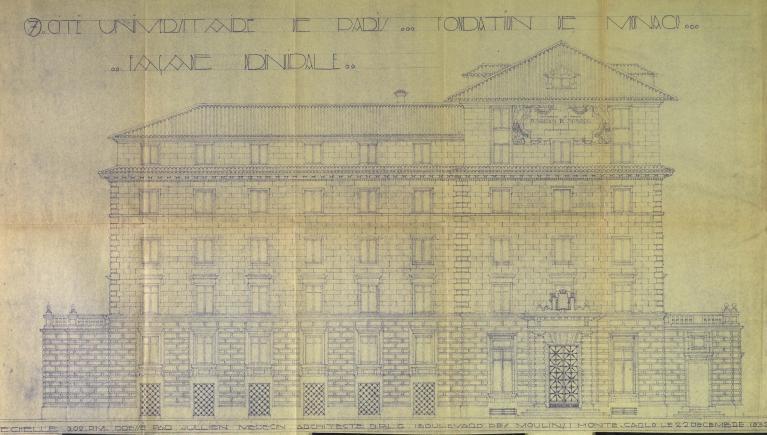

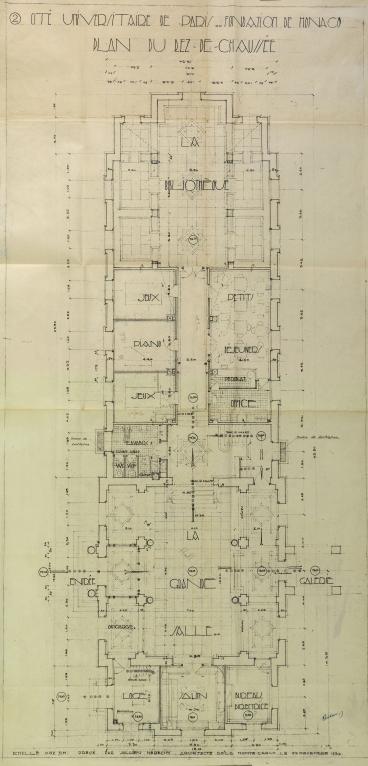

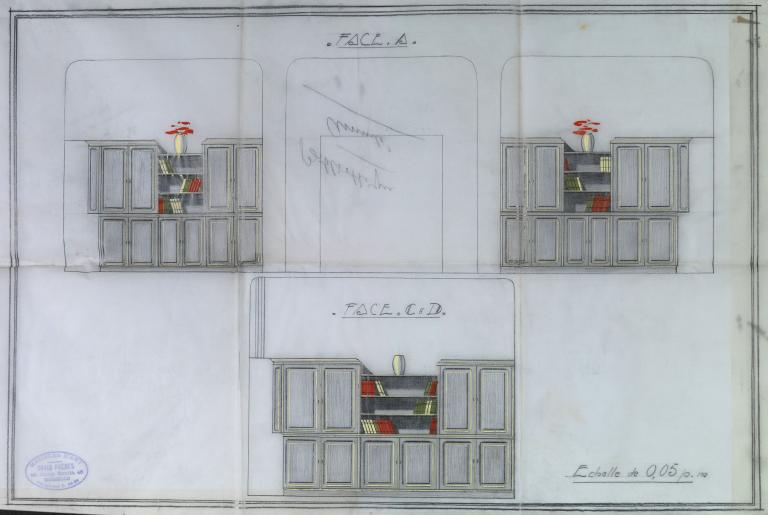

Le 30 décembre 1929, Julien Médecin, architecte de la Principauté, fait parvenir à Paris les plans de son projet, qui a reçu l’approbation princière. Ce projet intègre les modifications de détail demandées par Bechmann, architecte-conseil de la Cité, après examen de la première version remise courant août. Le 21 janvier 1930 cependant d’autres remarques sont communiquées à Médecin : la salle des petits déjeuners est inutile, tout comme la chaudière, étant donné la liaison du bâtiment avec celui des Provinces de France pourvu à ce double égard d’installations importantes ; la salle d'attente, superflue vu l’importance du vestibule, est à transformer en vestiaire ou à mettre à la disposition du secrétariat ; les fondations n’étant pas « autorisées à recevoir des modèles », les deux ateliers de sculpteurs prévus à l'extrémité de la salle de réunion et les quatre grandes chambres-ateliers du 4e étage doivent être remplacés, les premiers, par des studios utilisés comme salles de travail, et les autres par des chambres affectées à des jeunes gens faisant des études musicales ou d’architecture ou à des professeurs de passage à Paris. Quant au projet de façade, rien ne semble à reprendre. « Du moment que le volume du bâtiment s'équilibre avec le volume de la fondation arménienne, l'essentiel pour [la Fondation nationale] est acquis ». Médecin dépose donc la demande de permis de construire qui parvient le 31 mars 1930 à la préfecture de la Seine.

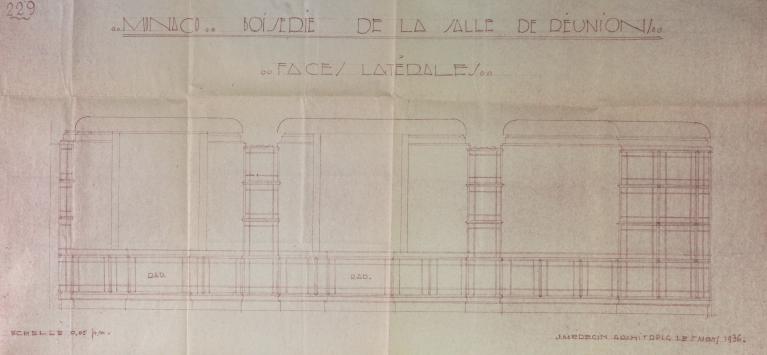

Sur l’initiative du prince Louis II, un comité est créé le 10 novembre suivant. Il est chargé de la gestion des fonds recueillis par souscription publique et a qualité pour traiter avec la Fondation nationale. Celle-ci cherche alors à «rassurer le gouvernement monégasque qui craint les charges annuelles que lui vaudra la fondation » : la crise de 1929 a en effet un impact considérable sur les finances de la principauté en faisant chuter les apports du tourisme. La gestion de la maison serait donc assumée directement par la Cité universitaire (comme celle de la maison arménienne). En contrepartie, « la place prévue dans les plans pour l'accessoire, c’est-à-dire pour les salons de réception, les studios, etc, [serait] diminuée et le nombre des chambres [serait] augmenté ». En février 1931 un avenant est apporté au contrat initial pour traduire cet accord : la Fondation monégasque comprendra 60 à 62 chambres, 4 chambres de domestiques, une salle de réunion, un logement de concierge. La principauté utilisera 30 chambres, le reste sera à la disposition de la Cité.

Deux mois plus tard (début avril 1931), Julien Médecin fait parvenir à la Fondation nationale ses nouveaux plans qui « confirment [celle-ci] dans ses appréhensions ». « Le travail de Médecin n'a pas consisté à modifier les aménagements intérieurs de son premier projet, mais à faire un projet entièrement nouveau ». Le bâtiment n’a plus que trois étages au lieu de quatre et sa longueur est réduite. « Il est donc bien certain que le but poursuivi est de réaliser des économies sur les frais de construction et de premier établissement ». Mais le 1er mars 1932 l’architecte rassure la Fondation en lui indiquant que ses plans ont été « modifiés dans le sens indiqué par Bechmann dans sa lettre du 18 février 1931 », c’est-à-dire par une augmentation du nombre des chambres et une réduction des réceptions, comprises dans la Maison des Provinces de France. Le nombre des chambres passe ainsi à 81 et le volume du bâtiment sera bien identique à celui de la Fondation Marie Nubar.

Au début de 1932, la Fondation nationale se heurte toujours à des difficultés lorsqu’il s’agit de faire exécuter l’acte du 20 août 1929. Malgré un accord de principe, la décision du prince ne lui a pas été officiellement communiquée, et ses demandes répétées à Paul Desachy, son interlocuteur au sein du comité, pour connaître les intentions du gouvernement princier, restent sans réponse. Enfin le 15 mars l’ambassadeur Maleville écrit à Honnorat que « le comité de la Fondation de Monaco à la Cité universitaire, dans sa séance du 12 février 1932 (approuvée par SAS le 1er mars) a décidé de prendre en considération les propositions contenues dans votre lettre du 4 janvier en les complétant par quelques précisions » qu’il s’empresse de communiquer. Dès signature du nouvel accord, le comité remettra à la Fondation nationale tous les fonds provenant des souscriptions recueillies ou à recueillir. Ceux-ci s’élèvent, au 31 décembre 1931, à un total de 1 691 294 francs – non comprise la souscription du prince Pierre d’un montant de 50 000 F. Bien que « ces chiffres ne correspondent pas à ceux qui avaient été indiqués » et que le nombre des chambres réservées aux étudiants monégasques – 25 – [ne soit] en proportion ni du capital versé ni des obligations assumées par la Fondation nationale », celle-ci se réjouit de parvenir enfin à la conclusion de l’affaire. De son côté, elle emploiera les fonds ouverts par la loi sur l’outillage national (destinés à combatte le chômage) à la partie des travaux qui restera à sa charge.

Un nouvel acte (qui doit se substituer à celui du 20 août 1929) est donc préparé, mais le gouvernement princier souhaite y insérer une disposition nouvelle : l’admission de jeunes gens des deux sexes dans le contingent de chambres réservé à Monaco, mixité à laquelle la Fondation ne peut consentir faute de pouvoir diviser en deux parties distinctes un bâtiment de dimensions aussi réduites. Pour répondre aux préoccupations de la principauté, la Fondation propose néanmoins deux solutions : accueillir des étudiantes monégasques dans l’immeuble qu'elle envisage alors de faire construire au profit d’étudiantes françaises, ou affecter provisoirement la totalité des chambres du pavillon de Monaco à des étudiantes, quitte pour elle à loger les étudiants monégasques dans d’autres fondations de la Cité – seconde solution qui a la préférence du comité, comme l’indique l’ambassadeur dans son courrier du 10 juin 1932. Le 13 juin, la Fondation nationale peut adresser au recteur Charléty une copie du nouvel acte, qui est signé le 19 juillet 1932 : à la donation de 1 676 294 francs faite par l’ambassadeur, la Fondation ajoutera environ 2 millions, afin d’édifier, en annexe à la Maison des Provinces de France, une fondation de 60 chambres minimum, dont 25 réservées aux étudiants de nationalité monégasque, qu'elle fera construire elle-même et dont elle assurera la gestion. 225 000 francs seront affectés à la constitution d'un fonds de réserve et 125 000 à celle d'un fonds de roulement. Un décret d'acceptation présidentiel du 19 novembre 1932 abroge celui du 11 mars 1930. Aux 1, 6 millions recueillis à Monaco doivent s’ajouter les souscriptions du prince Pierre et de la princesse Charlotte (50 000 francs chacune), mais ceux-ci peinent à s’acquitter de leurs engagements et restent devoir chacun 35 000 F en mai 1936.

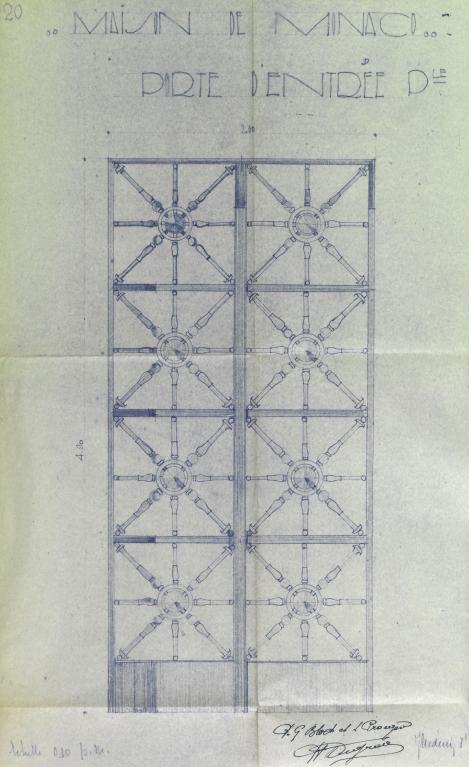

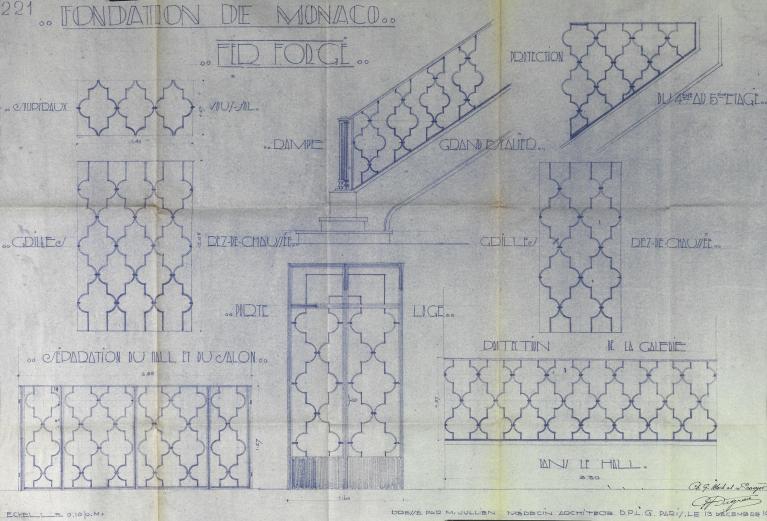

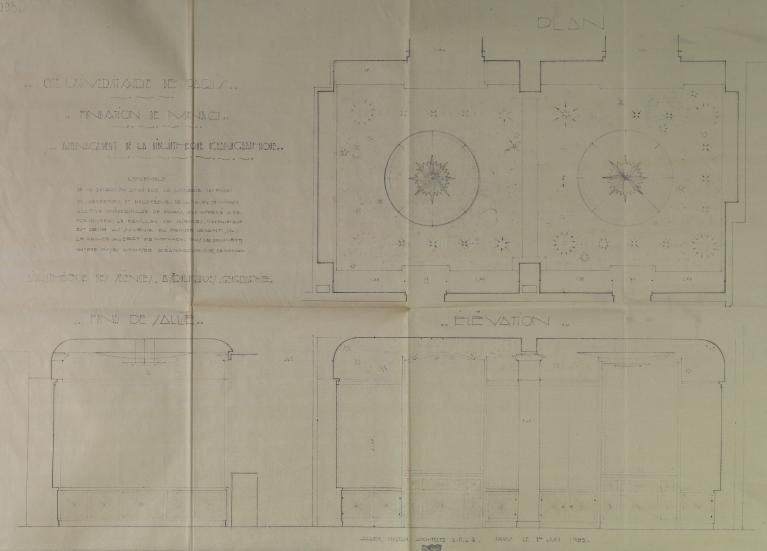

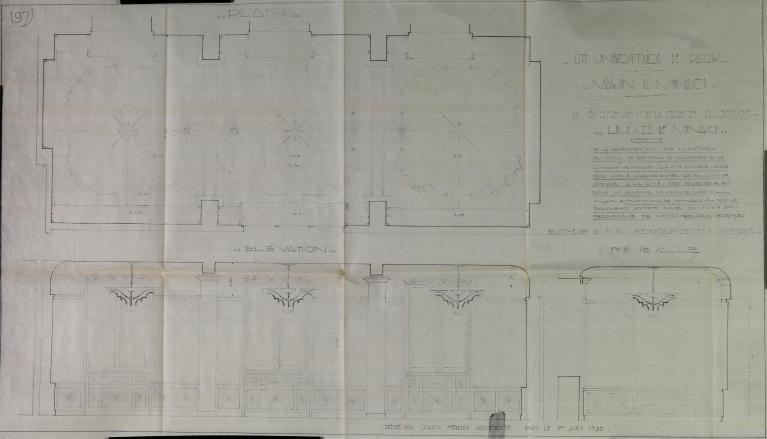

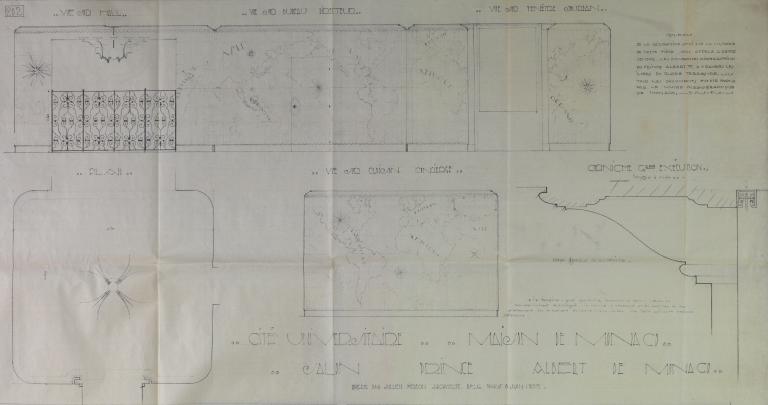

La construction

L’étude architecturale doit tenir compte, non seulement d'un plan d'ensemble - associant la Maison des Provinces de France et les quatre bâtiments de Monaco, d'Arménie, de Cuba et de Grèce - mais aussi de la hauteur des gabarits existants. En décembre 1929, la première version du projet montre une « façade décorative, objet, selon Médecin, de toute [son] étude ». « La diversité d’interprétation des bâtiments construits à la Cité, explique-t-il, m’ont conduit directement à cette façade, qui représente la vraie maison de la Riviera française, inspirée des rares exemples qui existent encore de nos jours sur la côte ». Mais se conformant à l'avis de la Fondation nationale et de Lucien Bechmann, son architecte-conseil, il supprime ensuite la décoration murale, au profit d’une façade appareillée. Renonçant à ce qui « eut été une représentation plus nette de la région », il s’incline devant les arguments qui lui sont opposés : l'impératif de solidité (bien que celle-ci, selon lui, ait été "absolument garantie par le décorateur et les matériaux employés : ciment coloré et décoration prise dans ce ciment ») et sans doute aussi l'obligation de respecter une esthétique d’ensemble en utilisant les mêmes matériaux que les fondations voisines. Les plans définitifs sont remis par l’architecte le 24 janvier 1933 : sur une ossature en béton armé, les murs sont prévus « exécutés en pierre de toute épaisseur ».

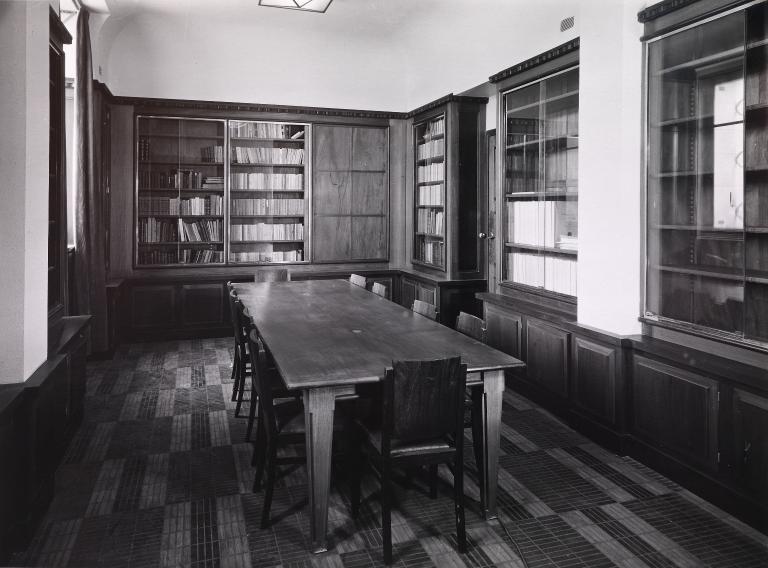

Le projet, tel qu’il est conçu, permet d'avoir 79 chambres d'étudiantes et 6 chambres de personnel, dont le prix de revient dépasse la valeur habituelle (58 268 au lieu de 50 000 F par chambre). A la demande de Fondation nationale, le rez-de-chaussée a été affecté en totalité à la réception, la loge, la salle de jeux et la bibliothèque : la construction de ce grand rez-de-chaussée (552 m2) est improductive et grève la dépense générale, tout comme la création d'une salle spéciale pour les petits déjeuners, salle qui aurait pu être évitée s'il s'était agi de loger des étudiants (qui auraient fréquenté celle des Provinces de France), et par suite augmente la valeur de chacune des chambres. La dépense générale à prévoir est de 4 600 000 F environ et les ressources de la Fondation nationale ne dépassent pas 2 826 000 F provenant pour 1 326 290 F de la donation de la principauté (déduction faite des fonds de réserve et de roulement) et pour 1 500 000 F de la loi sur l'outillage national. L’architecte est donc invité à procéder à une révision des devis pour essayer de réduire toutes les dépenses susceptibles de compression.

Comme il l’expose dans un rapport du 15 octobre 1933, celui-ci maintient cependant un dépassement de crédit motivé par une modification indispensable dans la décoration des façades latérales. La Fondation nationale souhaitant utiliser au maximum les volumes en logements d'étudiants, il a pu gagner un étage supplémentaire de chambres en tirant parti du niveau situé en contrebas du sol des allées latérales pour y installer la bibliothèque, les salles de jeux et la salle des petits déjeuners (au lieu des services généraux habituels, qui se trouvent dans la Maison des Provinces de France) : « La conception du projet fut changée du tout au tout et d'un étage secondaire, il fallut exprimer le plus noblement possible en façade, un étage de réception », en y ajoutant des consoles et « divers motifs décoratifs aux fenêtres du 1er étage » permettant d’atteindre le but poursuivi, c’est-à-dire une monumentalisation de la partie basse. Le 2 décembre 1933, la Fondation nationale exprime sa surprise « qu'à si peu de distance de l'approbation des plans et presqu'au début de l'exécution, des travaux supplémentaires aient paru [à l’architecte] à ce point nécessaires » qu’il ait pris « la responsabilité de les commander d'urgence et sans lui en avoir référé ». L’importance des consoles lui paraît de nature à nuire au bon éclairage des pièces, les motifs décoratifs en corniche du 5e étage sont jugés superflus, et le coût des motifs prévus aux baies du 1er étage sur entresol excessif. Conformément à ces observations, Médecin réduit de la dépense grâce à une simplification des motifs des fenêtres du 1er étage, « étage noble de la composition de la façade » (2 mars 1934). Dès le 21 juin 1933, le marché des travaux de terrassement, maçonnerie et canalisations, d’un montant de 1 787 000 F, a été attribué à Charles Certoux (19 boulevard de Grenelle à Paris).

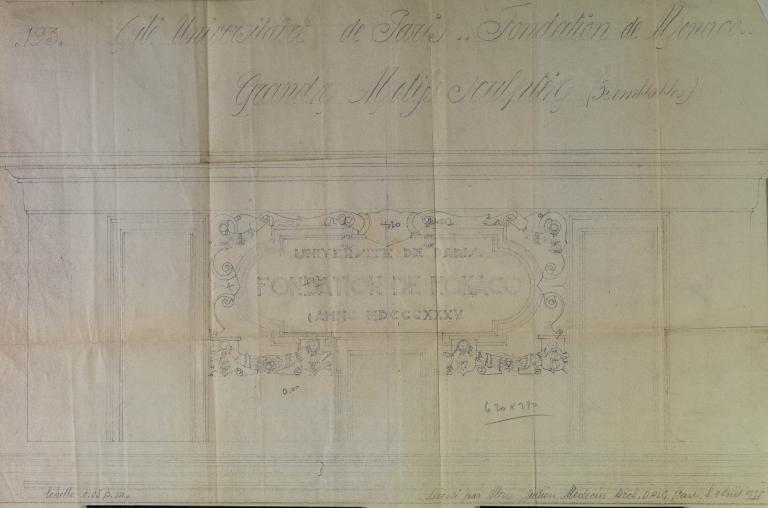

A partir du 15 janvier 1934, un rapport bi-mensuel établi par l’architecte permet de suivre la marche des travaux. Le 6 juillet, la pose de la pierre de façade est terminée et les planchers sont entièrement coulés. « Le charpentier est à pied d'œuvre depuis le 20 juin pour mener à bien la couverture ». Plusieurs artistes (Baudry, Parrain, Boucher, Max Barneaud, François Mourgues) prennent part au concours ouvert en janvier 1935 pour l’exécution de la sculpture des façades (trois panneaux supérieurs, d’une surface totale de 53 m2). Le motif dessiné par Julien Médecin, est simplifié par la Fondation nationale (les personnages sont supprimés), toujours dans un but d’économie. Le marché est attribué à Jean Boucher le 30 juillet 1935. Au fronton de la porte d’entrée, l'écusson de la principauté (dont la taille est diminuée par la Fondation nationale) est exécuté par Léon Georges Baudry (marché de juillet 1935).

La réception provisoire des travaux a lieu le 8 septembre 1936. Entre temps, diverses modifications ont été apportées aux étages supérieurs (déplacement de l'escalier desservant les chambres du personnel, réduction d’un couloir et de la cage d’escalier au 5e et au 6e) qui permettent d’obtenir 80 chambres d'étudiants au lieu de 79 et 7 chambres pour le personnel (au lieu de 6). Des sanitaires sont aménagés à tous les étages. Le changement principal a trait à l’affectation du bâtiment, qui n’est plus réservé aux étudiantes par décision de la fin 1934 ; les avenants passés avec la maison Stives pour la fourniture d'eau chaude dans chacune des chambres sont donc annulés ; au rez-de-chaussée, la salle des petits déjeuners est donc transformée en bibliothèque et la lingerie prévue au sous-sol n’est pas installée.

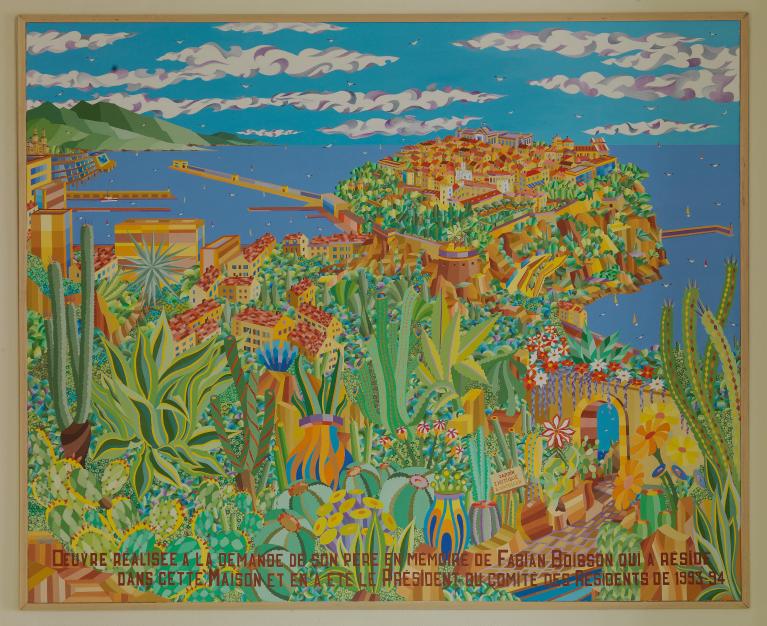

Le bâtiment est inauguré le 27 mai 1937 par le président de la République Albert Lebrun, en présence du prince Louis II. L'exploitation commence au mois de juin et la vie normale de la fondation débute à la rentrée d'octobre. Au 15 novembre, celle-ci est pratiquement au complet, les résidents se répartissant par nationalités en 68 Français, 1 Bulgare, 1 Brésilien, 1 Chinois, 1 Equatorien, 2 Hongrois, 3 Yougoslaves. En 1938 et 1939, les Monégasques sont au nombre de 3.

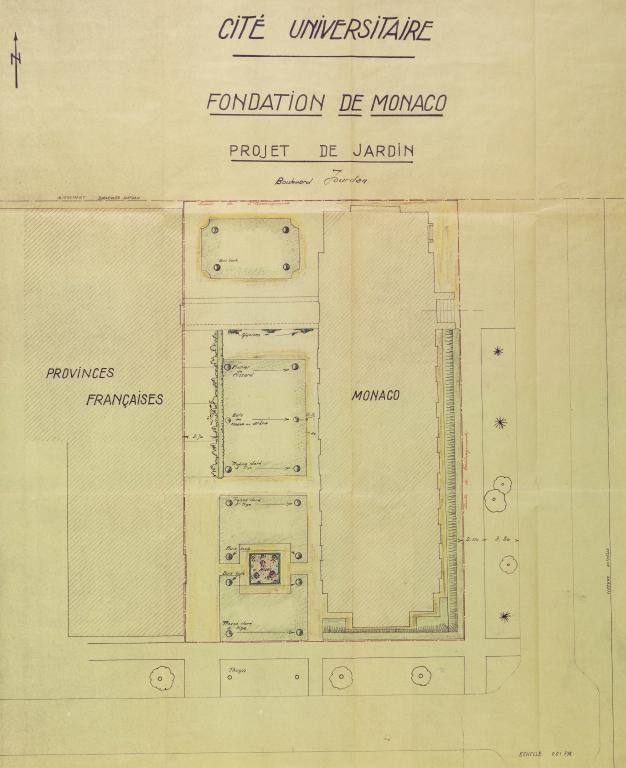

Le jardin

L’aménagement du jardin, sur un plan dressé par la Conservation des promenades de Paris (mars 1936) est « réalisé d’une façon aussi simple que possible » : à l’est et au sud du bâtiment, un talus simplement gazonné ; entre la fondation et celle des Provinces de France, des bandes de pelouse plantées d’arbustes aux angles, avec au sud, un carré de rosiers (jugé inutile par Honnorat, car n’ayant pas de contrepartie du côté de l’Arménie), plantes choisies parce que « durables et évitant la dépense de fleurs à remplacer tous les ans ».

De la seconde guerre mondiale à nos jours

La fondation ferme en juin 1939, peu avant la guerre, après deux années seulement de fonctionnement. Elle rouvre ses portes le 15 novembre 1945 après avoir servi d'hôpital aux Allemands puis aux Américains. Elle fait partie des fondations qui ont le moins souffert de l'occupation allemande. Ses seuls dommages consistent en dégâts ou en pertes d'objets mobiliers.

Le 4 avril 1948, Julien Médecin dresse un devis pour le rééquipement partiel du mobilier : malgré les nombreuses réparations effectuées depuis l'évacuation des troupes, une grande partie des chambres est dans un état de détérioration très accusé. L'architecte a, durant l'année 1946-1947, présenté une maquette type, qui pourrait être adoptée pour un certain nombre de chambres ; cette maquette a été agréée par les directeurs des pavillons et une chambre type, composé de meubles massifs, en bois dur, vient d'être réalisée au n° 1 de la fondation. Un certain nombre de chambres encore en bon état pourront servir à en rééquiper d'autres avec les meubles qui seront évacués des chambres nouvellement installées. Le gouvernement princier a promis son concours financier : une somme de 2, 25 m sera consacrée d'une part aux travaux de réfection, d'autre part, à l'achat des éléments de mobilier devant compléter les 25 chambres affectées à des étudiants monégasques. Mais depuis octobre 1947, date de l'établissement du devis, l'augmentation incessante des prix ne permet plus de réaliser ce programme. Un nouveau projet, établi par Médecin, prévoit l'acquisition d’un mobilier pour 10 chambres, la remise en état de celui de 68 chambres et un complément de mobilier pour le grand salon (où ont été installées les chaises et tables de style provençal de la Maison des Province de France). La commande est passée à J H. Bouchon, 7, rue de l'Orient, 18e, qui livre 10 chambres exécutées selon le modèle n° 1 le 28 février 1949 ainsi que du mobilier pour le grand salon, et remet également 36 chambres en état. A la suite de la visite du prince Rainier III, le 3 mai 1950, 200 000 fr sont alloués à l'installation, au rez-de-chaussée, d'un réfectoire pour les petits déjeuners et d'un brûleur à gaz dans chacun des offices des étages.

A part ces interventions, la Maison qui compte alors74 chambres, 4 grands studios et deux appartements de fonction, n’a fait l'objet, depuis son ouverture, d’aucuns travaux importants de maintenance et de rénovation. Une remise en état générale est donc envisagée en 1978. Le programme comprend la mise en conformité de l'installation électrique, la réfection des peintures extérieures et intérieures, et le remplacement partiel du mobilier des chambres. Il est rendu possible grâce à un double financement du Secrétariat français aux universités (1 500 000 fr) et du gouvernement princier qui prend à sa charge le renouvellement du mobilier, soit 200 000 fr.

En 1987, une étude concernant de nouvelles améliorations est lancée par le gouvernement princier (création d'une cuisinette commune – ce qui entraînerait la suppression d'une chambre aux 2e et 4e étages - rénovation des installations électriques et téléphoniques, avec postes individuels dans les chambres). Ce surcroît de confort avait déjà été demandé en 1982 lors de la transformation de la fondation en maison d'accueil pour 57 stagiaires et 25 résidents-étudiants, "clientèle" acquittant des redevances plus élevées que les simples étudiants. En 2002 une nouvelle rénovation est entreprise par les architectes Michel Mazuet, Alain Fournier et Thomas Longin.

Statut de la fondation

A l’origine, la Maison de Monaco est une fondation « rattachée » dont la gestion est assurée par la Fondation nationale conjointement avec celles de la Maison des Provinces de France et des étudiants arméniens. En 1961, en vue d'assurer une plus grande autonomie culturelle, morale et internationale à sa direction, l'administration matérielle (économat, secrétariat, personnel d'entretien) est séparée de celle de la maison principale. La fondation possède dès lors un secrétariat et un service technique et comptable qui lui sont propres. Cette évolution vers l’autonomie est couronnée quelques années plus tard par la création d’un Conseil intérieur dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du 4 février 1964.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.