La création de la Maison du Japon, volet parisien d'un programme jumelé

Le rapprochement intellectuel entre la France et le Japon est à l’ordre du jour depuis 1919 et la mission réalisée par Paul Joubin, recteur de l’université de Lyon, qui conduit alors une délégation française à Tokyo, en vue d'intensifier les échanges entre chercheurs français et japonais. Le renforcement de la présence politique et économique de la France au Japon figure aussi parmi les dossiers qui incombent à Paul Claudel, nommé ambassadeur de France au Japon en janvier 1921, avec une double mission : élargir le marché français dans les secteurs de l'armement et de l'aéronautique notamment ; renforcer la diffusion de la langue française et développer les échanges culturels franco-japonais, en particulier par la création d’une Maison de France au Japon, à laquelle s’intéresse le ministre des Affaires étrangères Aristide Briand. La France cherche alors à mettre à profit le profond ressentiment japonais à l’égard des Anglos-Saxons, depuis la conférence de Versailles en 1919 (les Etats-Unis et l’Angleterre y ont rejeté les revendications de Tokyo sur la reconnaissance d’une « égalité raciale » qui aurait permis au Japon d’étendre son influence et de se tailler un début d’empire colonial en Asie, comme les Européens l’ont fait en Afrique).

La première mention concrète d’un pavillon japonais à Paris apparaît dans la correspondance échangée entre le comité exécutif pour la fondation de cette Maison de France, créé le 14 mars 1921 par la Société franco-japonaise de Tokyo, et l’ambassadeur du Japon en France Ishii : une lettre de ce dernier datée du 14 juin 1921 fait état du projet de construction d’une Cité universitaire à Paris et de la proposition française d’y construire un pavillon japonais. Mais le comité ne donne pas suite à cette perspective : dans sa séance du 24 décembre, en présence de Claudel, il la repousse à plus tard en invoquant « les difficultés qu’il y aurait à recueillir des dons d’un montant conséquent à une période de récession économique ».

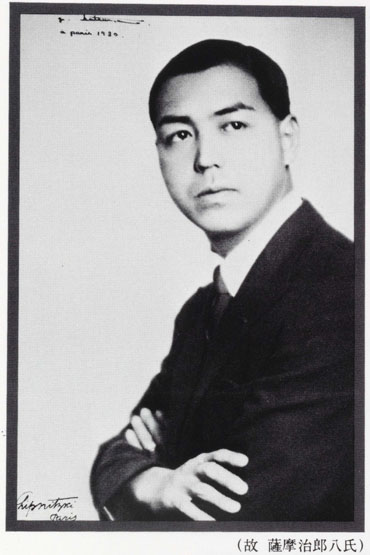

Quelques années plus tard le projet est repris à leur compte par Jirohachi Satsuma et son père Jihei, riche industriel du textile. Grand amateur d’art et francophile avéré, ce dernier se plaît à fréquenter les Occidentaux installés dans la capitale. Son fils, parti achever sa formation à Oxford mais préférant la France, obtient de son père de larges ressources lui permettant de vivre à sa guise à Paris. Très impressionné par la Maison de France inaugurée le 14 décembre 1924 et intéressé par la création d’un établissement semblable à Paris, Jirohachi Satsuma est présenté à Claudel – quatre mois avant son départ comme ambassadeur aux Etats-Unis –, qui le met immédiatement en relation avec André Honnorat, président de la Cité universitaire. Dans son autobiographie, Satsuma indique avoir été sensibilisé au projet de pavillon du Japon par Yasuke Matsuoka, attaché au ministère des affaires étrangères à Tokyo ; après concertation avec le vicomte Shibusawa, figure de la finance et de l’industrie japonaises et président du comité exécutif chargé de la fondation de la Maison de France, il aurait décidé d’y apporter sa contribution.

Cette initiative intéressant le gouvernement japonais, Y. Matsuoka et Satsuma sont reçus au début du mois de septembre 1926 par le premier ministre qui examine avec eux les voies et moyens de lui donner corps (d'après une lettre de l’attaché commercial près l’ambassade de France au Japon au ministre du commerce, le 7 septembre 1926). Satsuma père met alors quatre millions de francs à la disposition de son fils – auxquels celui-ci ajoutera deux millions de ses propres deniers, tout en menant une intense campagne pour faire connaître sa création et lui assurer des appuis nouveaux, tant auprès du gouvernement de Tokyo que des universitaires japonais.

L'acte de donation est signé le 9 février 1927 par Jirohachi Satsuma, après acceptation par le Conseil de l’université le 31 janvier précédent. Il prévoit la construction d'un bâtiment estimé à 3, 5 millions de francs, auxquels s'ajoute un fonds de roulement de 350 000 F. La fondation, qui prendra le nom de : « Université de Paris-Fondation Satsuma-Collège des étudiants japonais », est destinée non seulement aux étudiants mais aux professeurs, médecins ou savants japonais venant faire à Paris des études ou travaux de recherches. Le conseil d’administration, dont Jirohachi Satsuma fera, de droit, partie sa vie durant, sera composé de 9 membres au moins (l’ambassadeur du Japon à Paris, le recteur, l’administrateur de l’Ecole des Langues orientales, le président de la Fondation nationale et le président du Comité de patronage des étudiants japonais en France, 4 personnalités, 2 françaises et 2 japonaises désignées par le recteur et l'ambassadeur du Japon). Un comité consultatif siégeant à Tokyo sera chargé de prêter son appui à la fondation, notamment auprès des universités et écoles japonaises, et de lui fournir tous les renseignements utiles sur les étudiants à admettre.

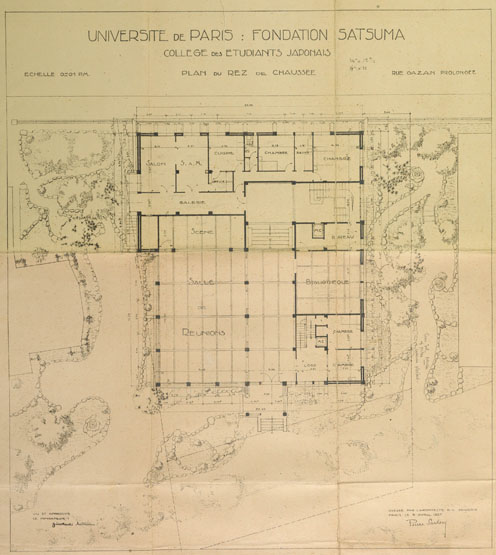

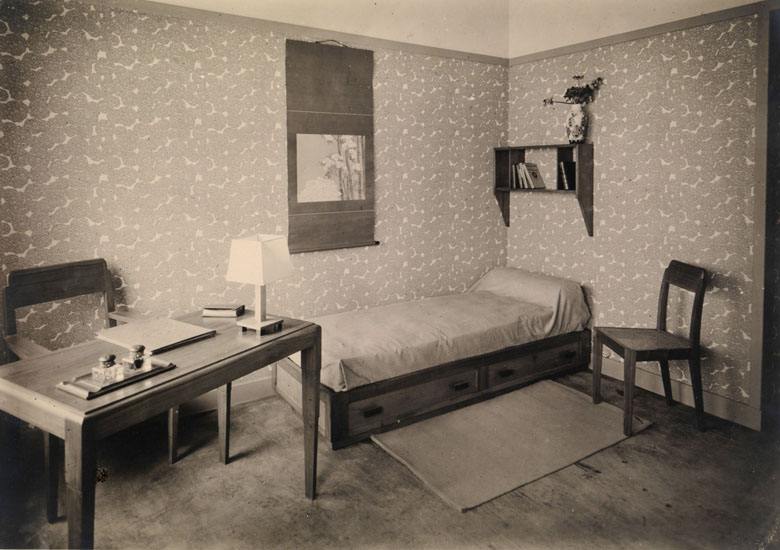

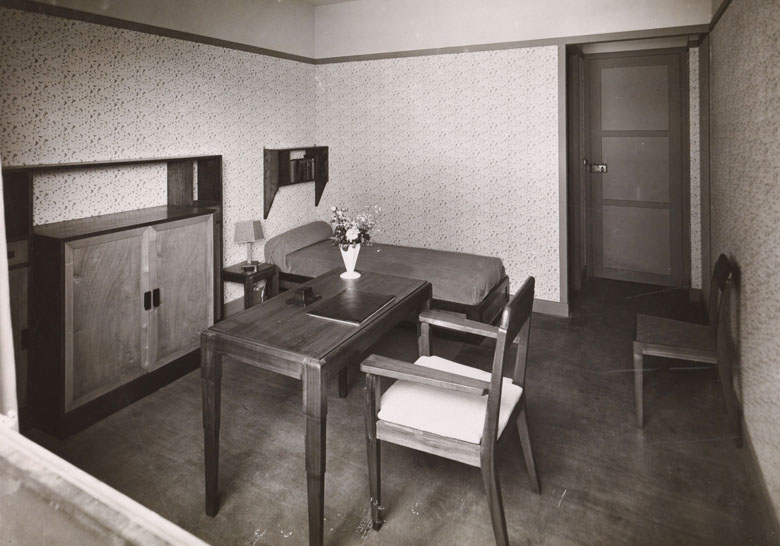

Le nombre de chambres est fixé à 60 au moins, soit le double de la capacité initialement prévue par Satsuma qui, sur 30 chambres, en réservait un tiers à des savants, professeurs et médecins. D'après une note transmise par le premier secrétaire de l’ambassade du Japon, la fondation était en effet conçue comme un « centre pratique pour les recherches de culture française, et, de l’autre, comme foyer de diffusion de culture japonaise ». Selon ce projet soutenu par le gouvernement du Japon, la fondation comprendrait « un bâtiment principal composé d’une salle de conférences, une bibliothèque, un salon d’attente, le logement et le cabinet du directeur, un bureau, 10 chambres à coucher, une loge de concierge ; une aile réservée aux étudiants et attenante au bâtiment principal composée d’un réfectoire et de 20 chambres-bureaux ». Mais une telle conception ne pouvait être admise par la Fondation nationale, pour qui « la Cité universitaire ne saurait être un centre d’enseignement… Ce serait fausser son caractère que d’y organiser des cours publics ou privés ou d’en faire le siège d’un Institut de recherches ou d’études » (lettre du 4 décembre 1926). D'autre part, selon la Fondation, un minimum de 60 chambres est nécessaire pour garantir la rentabilité d'une maison (sauf à la jumeler avec une autre de même importance) ; et si toutes les chambres n'étaient pas occupées par des étudiants japonais, des étudiants français pourraient y être logés. De "longues et minutieuses négociations avec M. Miyakoshi », conseiller du donateur (lettre au recteur du 28 janvier 1927) sont nécessaires pour modifier le projet et obtenir le doublement du nombre des chambres.

Enfin par décret présidentiel du 1er mai 1927, l’université de Paris est autorisée à accepter la donation Satsuma – qui devient définitive le 11 juin suivant, date de l’arrêté d’acceptation signé par le recteur.

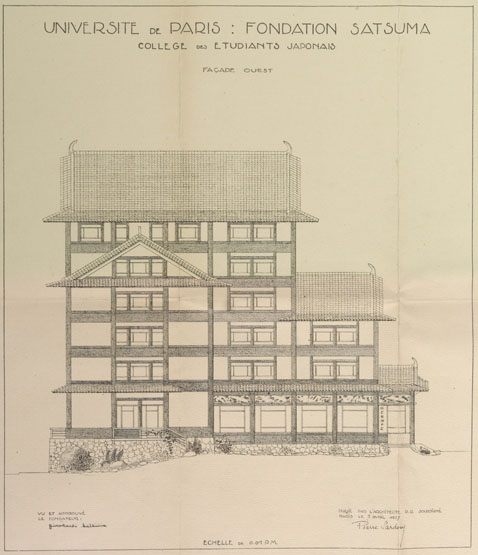

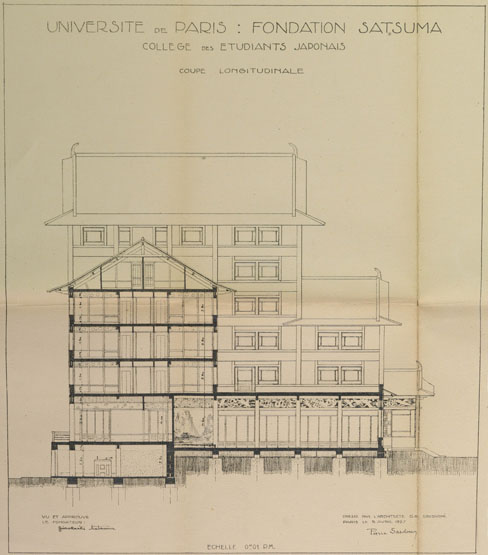

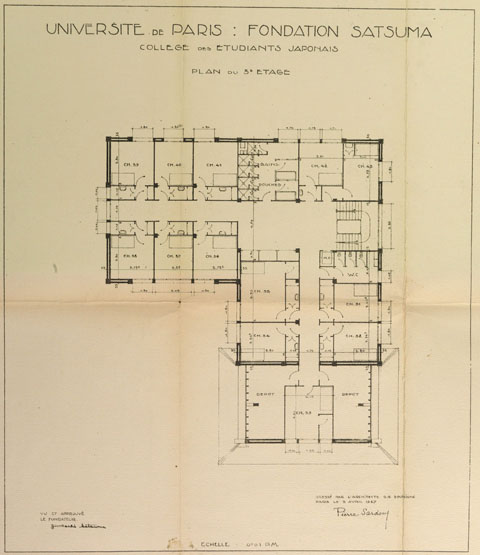

La construction et la question du terrain

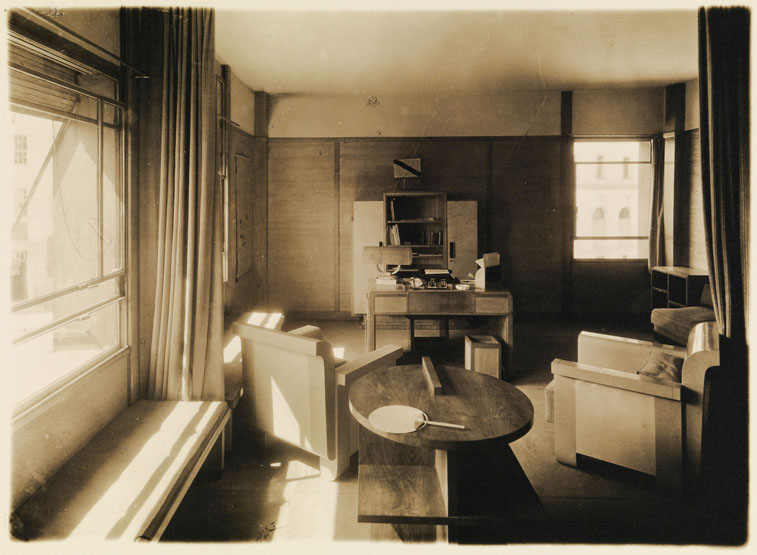

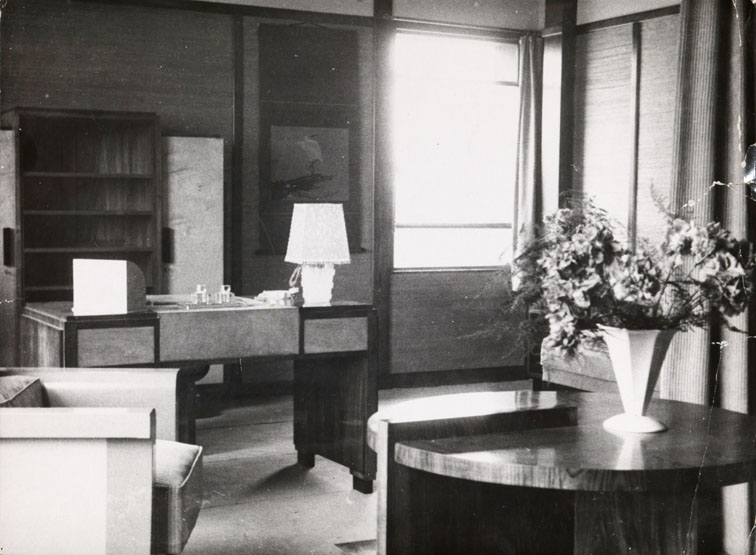

Jirohachi Satsuma a confié la construction du bâtiment à son ami Pierre Sardou, architecte en chef des monuments historiques. Dès le 12 avril 1927, les plans sont transmis pour examen à la Fondation nationale. La pose de la première pierre a lieu le 12 octobre 1927, en présence du prince et de la princesse Ri, d’André Honnorat et du peintre Foujita. Le 3 décembre 1928, le gros œuvre est terminé, « la peinture est commencée, l’ameublement des chambres est commandé », et selon l’architecte, « tout sera terminé pour le 1er mai 1929 ». Le bâtiment peut en effet être inauguré le 10 mai (par le prince Ri de Corée, en présence de Gaston Doumergue, de Paul Doumer et de Raymond Poincaré, respectivement président de la République, du Sénat et du Conseil).

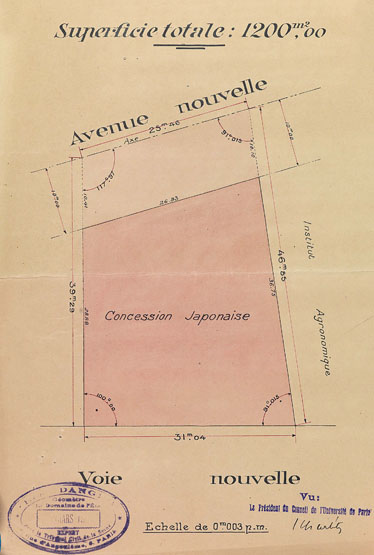

L’arrêté pris par le recteur le 1er avril 1927 a attribué à la fondation un terrain de 1200 m2. Mais celui-ci « paraît extrêmement malheureux » à l’ambassadeur Adatci qui le juge « si bas, si mal situé et si exigu qu’on a l’air d’y étouffer littéralement » (19 novembre 1928). Pour mieux se rendre compte de la situation, le professeur Yamada, administrateur de la Maison franco-japonaise à Tokyo, vient s’installer pendant quelques semaines à la fondation. Son constat est le suivant : la façade du côté nord-ouest est masquée par le bâtiment de l’Institut agronomique qui vient d’être achevé ; le côté sud-ouest, façade la plus importante de la maison – la plupart des fenêtres donnant sur ce côté – va se trouver également obscurci par le futur pavillon suédois, qui ne sera séparé de la Maison du Japon que par une allée assez étroite. « Si l’on construit encore un pavillon sur le terrain libre du côté sud-est en ne laissant que le petit jardin japonais, presque toutes les chambres de la fondation seront privées de soleil auquel les étudiants japonais tiennent tout particulièrement ». L’ambassade sollicite donc l’intervention du ministère des Affaires étrangères afin que le terrain libre du côté sud-est soit réservé à la Maison du Japon.

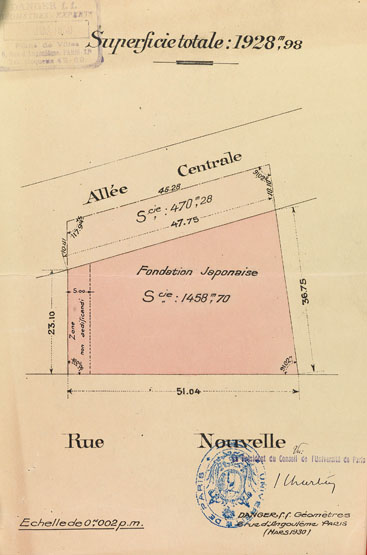

Or une partie de ce terrain a déjà été attribuée à la Fondation danoise, et reculer le bâtiment conçu par Kaj Gottlob aurait pour conséquence de prolonger l’allée qui dessert le pavillon japonais, d’empêcher toute construction à l’extrémité de cette allée et de rendre même inutilisable le terrain situé de l’autre côté de l'allée, à l’est du pavillon suédois. L’agrandissement du jardin japonais - 14 m seulement séparent les fondations japonaise et danoise – ne sera donc possible que s’il s’accompagne d’une extension du bâtiment. Or en février 1930, le professeur Matsuoka, administrateur de l’Institut franco-japonais de Kyoto, se dit assuré de réunir, dès son retour au Japon, les fonds nécessaires à l’adjonction d’une aile permettant de loger un plus grand nombre d’étudiants (mais « à condition, selon toute vraisemblance, de constituer une œuvre ayant sa personnalité propre à côté de l’œuvre fondée par Satsuma, tout en poursuivant les mêmes buts et en étant liée à elle par les liens les plus étroits »). Au même moment, le professeur Yamada est parvenu à créer au Japon un Comité d’assistance pour la fondation – « sont d’ores et déjà acquises les adhésions de plus d’une vingtaine de hautes personnalités japonaises » - qui serait à même de procéder à l’agrandissement de l’immeuble. Par arrêté du 9 avril 1930, le recteur consent donc à porter de 1200 à 1928 m 98 le terrain attribué à la fondation, soit 728 m2 98 supplémentaire en direction de la Fondation danoise. Une annexe devra y être construite pour augmenter le nombre des chambres disponibles (annexe que l’université de Paris se réserve le droit de faire construire elle-même, si dans un délai de 5 ans, la Fondation Satsuma n’a pu réunir les fonds nécessaires). Mais cette aile supplémentaire ne sera jamais réalisée.

Un jardin de promenade ou Shakkei-zukuri

Le jardin qui entoure la maison est aménagé en 1928-1929 par un jardinier venu tout exprès du Japon, M. Shimota, avec le concours du service des Promenades de la ville de Paris. André Honnorat souhaite que cette réalisation revête "un éclat tout particulier", et qu'elle offre "à la Cité universitaire un cachet délicat, d’une exquise originalité, [traduisant] le raffinement de l’esthétique japonaise". Des plants de diverses essences japonaises sont obtenus de l'Arboretum d'Angers, grâce à son directeur, le botaniste Louis Blaringhem. Des grès de Fontainebleau, de petites dimensions et de formes variées, sont fournis par l'entreprise Goulard et fils. Sur décision du CA de la fondation, l’emplacement réservé à l’étang et au ruisseau est réduit le plus possible, pour des considérations tant d'hygiène que d'économie. A partir du 1er novembre 1931, l'entretien du jardin est assuré par l'entreprise P. Jacquet, architecte paysagiste, 18 rue d’Aubervilliers, Paris 19e.

Recrutement, problèmes financiers et changement de nom

En mai 1929, le nombre de pensionnaires s’élève à 20, dont la plupart sont de jeunes professeurs. Le Comité consultatif à Tokyo, renforcé par l’entrée de deux membres importants, le vicomte Shibusawa et le vicomte Soga, travaille activement au recrutement d’étudiants au Japon. Le ministère de l’Instruction publique s’occupe également de cette question ainsi que le journal Asahi, à travers une campagne de propagande. Sur la suggestion du professeur Yamada, 8 chambres d’étudiants situées au premier étage sont transformées en 4 appartements de deux pièces « pour attirer des professeurs et des savants japonais d’un certain âge et faciliter leur séjour à Paris » ; Jirohachi Satsuma prend ces transformations à sa charge. Mais ces logements sont très rarement occupés, ce qui entraîne une perte dans les recettes ; aussi en 1932 la décision est prise de ne conserver qu’un seul appartement, celui dit « du prince », et de diviser les autres en chambres distinctes. La même année, vu le petit nombre des demandes d’admission de la part des étudiants japonais – du fait principalement de la crise qui sévit au Japon comme partout ailleurs dans le monde -, le conseil d’administration autorise le directeur à affecter aux Français, jusqu’à concurrence de la moitié, les chambres dont l’ensemble se monte à 58. Cette disposition, d’ailleurs temporaire, n’affecte en rien la décision antérieure du conseil fixant en principe le nombre maximum des étudiants français à 20.

La fondation peine à équilibrer son budget et le fonds de roulement étant très faible, la direction se préoccupe de trouver d’autres ressources. Une mission d’André Honnorat au Japon, fin 1932, remporte plusieurs succès : le gouvernement japonais accorde à la fondation une subvention annuelle de 10 000 yens ; un don de 15 000 yens du baron Foujita permet d’y constituer une bibliothèque japonaise ; un Institut des hautes études japonaises sera créé grâce à une fondation spéciale du baron Mitsui.

Le titre de la fondation est modifié en 1934 : un décret du 20 octobre approuve le changement apporté par J. Satsuma le 9 juin à son acte de donation, pour « élargir son œuvre et englober tous les efforts qui pourraient être faits en vue de développer les relations internationales entre le Japon et la France ». L’appellation officielle devient : « Université de Paris – Maison du Japon – Fondation Satsuma », avec des noms distincts pour les différentes institutions abritées par la Maison du Japon : Collège des Etudiants japonais (Fondation Satsuma) ; Institut d’Etudes japonaises (Fondation Mitsui) ; Comité de patronage des Etudiants japonais en France.

En décembre 1937, la fondation compte 62 étudiants dont 32 japonais ; sur ces 32 Japonais, 14 sont boursiers du gouvernement français.

La seconde guerre mondiale

Pendant la guerre, le pavillon est occupé du 30 octobre au 16 décembre 1940 puis après l’entrée en guerre des Etats-Unis, à partir de juillet 1943 ; à l’arrivée des troupes américaines à Paris, en août 1944, l’Etat-major de la DCA y installe ses services (ainsi que dans les Maisons de Cuba et des Pays-Bas). En mars 1944, d’après le rapport d’expertise établi par Pierre Sardou, le gros œuvre est intact ainsi que les toitures et « la vétusté est infime ». En revanche, les parties communes, vestibule et cage d’escalier « ont un peu souffert du manque d’entretien depuis 1939 ». La Maison, « démunie de tout », rouvre ses portes aux étudiants le 1er avril 1946, après des réparations limitées au strict nécessaire. Le remboursement des dommages de guerre se monte à 706 000 F. En janvier 1947, la fondation abrite 75 étudiants, dont 40 Français et 10 autres nationalités, mais aucun Japonais. En 1957 en revanche, sur 78 occupants, 50 sont japonais.

Les restaurations

A la fin des années 1950, le bâtiment a besoin de grosses réparations. Sa situation financière n’a jamais été brillante, et après la guerre, à la suite de demandes réitérées et de démarches faites par la Maison franco-japonaise de Tokyo, le ministère des Affaires étrangères du Japon n’a accordé qu’une subvention se rapportant à la fonction de directeur et au budget culturel. Un plan de travaux accepté par le CA est réalisé en 1959 aux frais de la Fondation nationale (aménagement d’un local au sous-sol notamment pour un garage, transformation du grenier du 6e étage en atelier d’artistes, transformation du cabinet de travail du directeur en petit salon), puis complété aux deux-tiers l’année suivante (remise à neuf des chambres, installation de cuisinettes), avec le soutien du Japon.

Une nouvelle rénovation débute le 1er juillet 1979. Elle est entreprise grâce à une subvention du gouvernement japonais et à celle de la Fondation commémorative de l’Exposition mondiale du Japon. La 1ère tranche concernant la rénovation extérieure est achevée à la fin de l’exercice 1979 (réfection de la toiture, ravalement et peinture des façades extérieures, etc, par le cabinet R. Hayama). La 2e tranche, concernant les travaux intérieurs, commence au début de septembre 1980, à l’arrivée d’un crédit de 4 m environ, et se termine le 30 juin 1981. Ces travaux ont nécessité la fermeture de la maison à partir du 1er juillet 1979. D’autre part, la dette considérable contractée au cours des années par la fondation en raison de sa structure déficitaire est entièrement remboursée, grâce à une subvention extraordinaire accordée par le gouvernement japonais.

En octobre 1995 et jusqu’à la mi-juillet 1996, la maison ferme à nouveau ses portes pour permettre une série de travaux d’amélioration.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.