Les origines

La création de la Maison des étudiants indochinois, portée par les milieux d’affaires français en Indochine avec le soutien de l’Etat, apparaît clairement comme un projet intégré à la politique coloniale de la France en Asie.

Dès 1926, l’Association mutuelle des Indochinois, 12, rue du Sommerard à Paris, a fait part au ministre de l’Instruction publique de son désir de voir édifier une maison à la Cité universitaire et celui-ci, par lettre du 20 janvier 1926, a demandé au recteur de soutenir le projet. De son côté, le 8 décembre 1926 puis le 12 avril de l'année suivante, André Honnorat, président de la Cité, a signalé au gouverneur général de l'Indochine l'intérêt que présenterait la création, dans la Cité universitaire, d'une Maison de la France d'outre-mer destinée aux étudiants issus des colonies françaises.

Mais c’est dans le cabinet de Léon Perrier, ministre des colonies, en présence du gouverneur général Varenne et de quelques personnalités françaises de l’Indochine, qu’est lancée concrètement l’idée d’une participation de la plus importantes des colonies françaises à l’oeuvre de la Cité. Selon les termes de la « Lettre-circulaire sur la création d’une maison de l’Indochine » destinée à promouvoir le projet, l’administration française y voit le moyen d’«aider à la formation intellectuelle de la jeunesse indochinoise et d’obtenir dans sa tâche de gouvernement la collaboration véritable des jeunes élites indochinoises ». En facilitant l’accès des étudiants "annamites" à l’enseignement supérieur, cette fondation contribuera à persuader "l’élite des peuples d’Extrême-Orient" que la métropole « travaille à les associer chaque jour davantage à l'oeuvre de progrès poursuivie dans leurs pays », qu’elle « entend administrer avec eux et pour eux, loin de les confisquer à son profit ».

En octobre 1927, à la demande expresse de Léon Perrier, un « comité d’initiative » est donc constitué sous la direction de Raphaël Fontaine, président de la Société des distilleries de l’Indochine, une des principales entreprises françaises de la colonie, détentrice du monopole de la fabrication des alcools de riz au Tonkin et en Cochinchine. Il réunit des administrateurs coloniaux et industriels : Pierre Pasquier, directeur de l’Agence économique de l’Indochine, Henri Simoni, président du Comité du commerce et de l'industrie d’Indochine ; Louis Jacque, président du Syndicat des planteurs de caoutchouc, Lucien Launay, directeur de la Compagnie de commerce et de navigation d'Extrême-Orient, Georges Vigne, vice-président de l'Union commerciale indochinoise et africaine ; le lieutenant-colonel en retraite Do Huu Chan, militaire d'origine annamite, et des représentants de l’Association générale des étudiants indochinois, Tran Van Doc, président et Do Duc Ho, secrétaire.

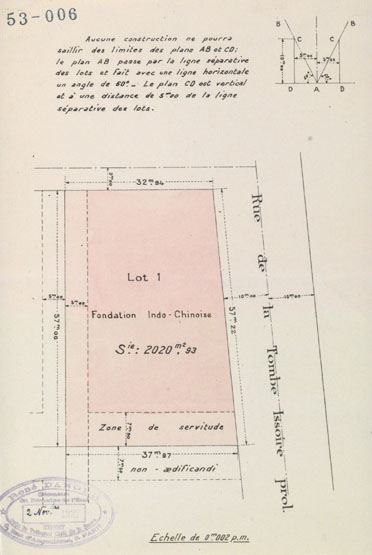

Le 14 octobre, agissant tant en son nom personnel qu’au nom du comité, Raphaël Fontaine fait donation à l’Université de Paris « d’une maison évaluée à 4 millions de francs à édifier dans l’enceinte de la Cité universitaire au profit d’une centaine d’étudiants indochinois », ainsi que d’une somme de 400 000 francs destinée à en assurer l’exploitation. Par arrêté du recteur du 27 mars 1928, un terrain de 2020 m2 est attribué à la fondation, sur l’emplacement de l’ancien bastion 81, en bordure de la rue Emile-Faguet. Le décret d’acceptation, du 28 février 1928, rend la donation définitive et donne à la fondation son existence légale.

Le financement

Une grande partie du capital nécessaire provient d'une souscription, le concours du plus grand nombre d’intérêts privés ayant été jugé « moralement désirable » pour faire de la maison une véritable « émanation de la colonie » : à côté des industriels français intéressés aux affaires d’Indochine, le comité escompte des concours substantiels auprès des notables indigènes et des familles annamites, cambodgiennes ou laotiennes susceptibles d’envoyer leurs enfants dans la métropole. Des lettres-circulaires signées Raphaël Fontaine, faisant connaître les buts de la fondation, leur exposent tous les avantages matériels et moraux offerts aux étudiants qui habitent à la Cité universitaire. A la date du 12 décembre 1927, les fonds recueillis auprès de 38 établissements (Société française des distilleries de l’Indochine, Société coloniale des grands magasins, Banque franco-chinoise pour le commerce et l’industrie, Charbonnages du Tonkin….) et de 32 personnalités, s’élèvent à la somme de 786 700 francs centralisés à la Banque de l’Indochine. Une intense action de propagande est menée localement : des articles insérés dans les principaux journaux des pays de l’Union (France-Indochine, L’Avenir du Tonkin, L’Indochine républicaine, Le Courrier d’Haiphong, …), 20 000 cartes postales montrant une vue perspective de la MEI, réparties par tiers en Annam-Tonkin, en Cochinchine et en Cambodge-Laos, des circulaires et bulletins de souscription mis à la disposition des agents consulaires et des administrations des diverses provinces permettent d’atteindre quelques mois plus tard un total d’un peu plus d’un million de francs ; mais sur cette somme, la participation annamite ne dépasse pas 90 000 francs, l’essentiel des fonds s’avérant d’origine française (937 000 francs, dont 725 000 versés par des sociétés, 212 000 par des particuliers).

Parallèlement à la souscription, un autre appel est lancé au public sous forme d’une loterie autorisée par le gouverneur général de la Cochinchine en octobre 1927 ; organisée sous les auspices de la SAMIPIC (Société pour l’amélioration morale, intellectuelle et physique des indigènes de Cochinchine), elle comporte l'émission de 300 000 numéros à deux piastres chacun, soit 600 000 piastres dont 200 000 affectées à la MEI. Mis en vente dans tous les pays de l’Union par l’intermédiaire des autorités administratives, les billets se placent mal, malgré l'envoi massif d’affiches et de circulaires aux présidents des cercles (Cercle colonial, Cercle sportif de Saigon, Anciens combattants, Association des employés du commerce et de l’industrie...), des sociétés indigènes (Amicale des infirmiers, du service judiciaire, des douanes et régies, Sociétés de secours mutuels…) et des syndicats agricoles de Cochinchine : un grand nombre de carnets restant invendus, le tirage, fixé primitivement au 12 juillet, est reporté au 11 novembre suivant, puis au 11 avril 1929. Un dernier et vigoureux effort publicitaire (projections dans les cinémas, représentation théâtrale à Saigon, impression de buvards distribués aux écoliers…) permet d’obtenir des résultats décisifs : en mai 1929, la SAMIPIC peut transférer sur le compte parisien de la MEI la somme de deux millions de francs, complétée par un solde de 339 950 francs le 19 novembre suivant.

Les engagements pris par le ministre envers le comité d’initiative prévoyaient que le gouvernement général de l’Indochine ajouterait au produit de la souscription toutes les ressources nécessaires à la réalisation du projet : après une subvention de deux millions accordée en 1928 et 1929, il consent en 1930 à un nouveau versement de 800 000 francs pour couvrir les dernières dépenses de construction et d’aménagement. Mais à la fin de l’exercice suivant, la gestion de la MEI présente un passif supérieur à un million de francs : 882 700 francs sont encore dus aux entreprises et 20 mois d’exploitation se soldent par un déficit de près de 207 000 francs. A l’issue de longs pourparlers et se rangeant à l’idée qu’on « ne peut subordonner au résultat incertain d’une nouvelle loterie - autorisée par le gouverneur de Cochinchine, à hauteur de 210 000 piastres, le 1er avril 19329 - la solution d’un problème qui se pose avec une telle urgence », le gouverneur général Pasquier, en janvier 1933, donne au directeur de l’Agence économique de l’Indochine, les instructions nécessaires pour le versement immédiat à la MEI de la somme de 1 100 000 francs, afin d’ « éviter le préjudice qu’une suspension de paiement causerait au prestige moral de la France en Extrême-Orient ».

La construction

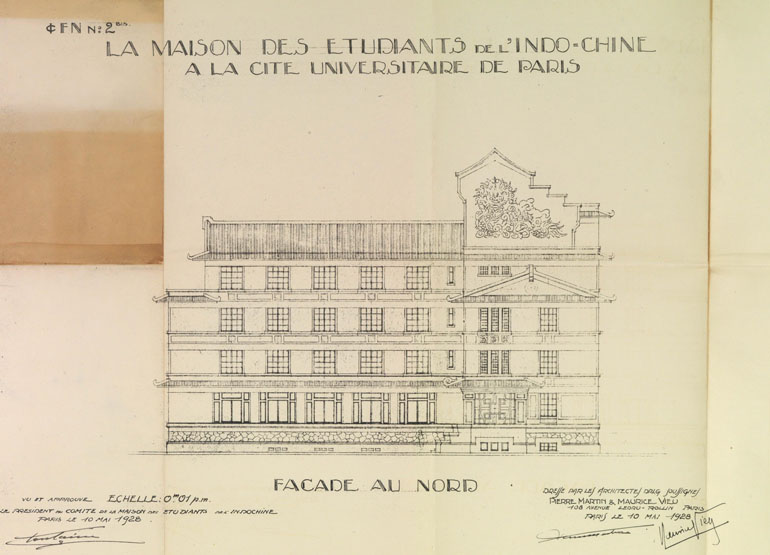

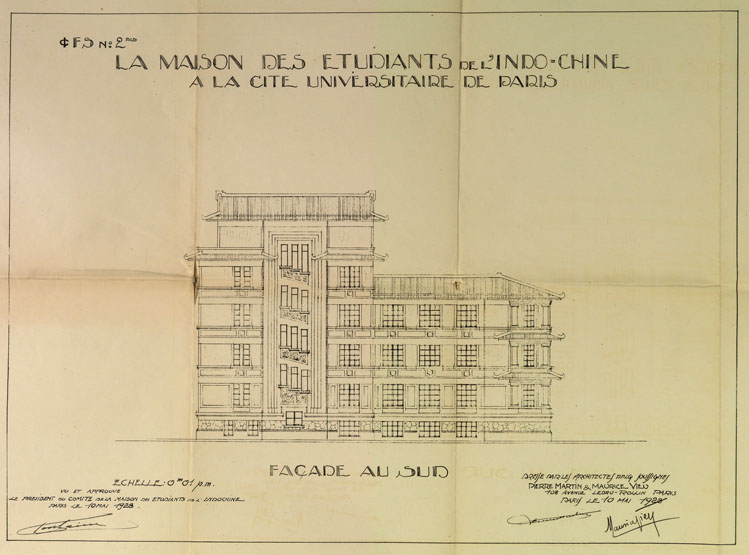

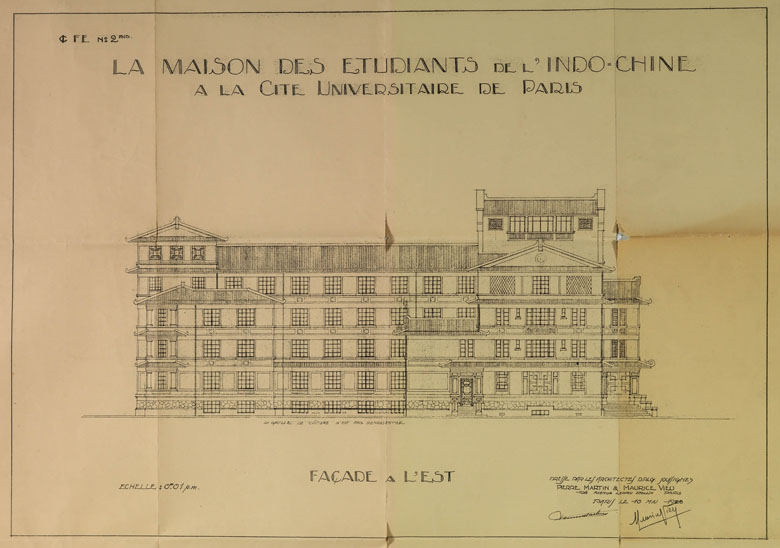

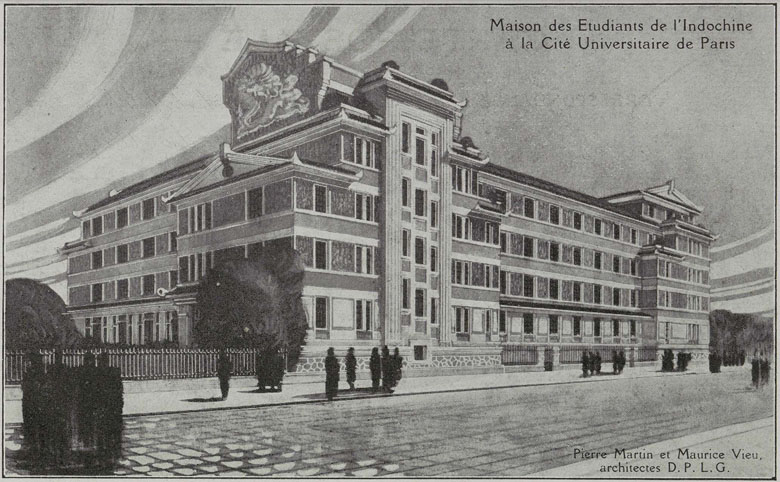

Début septembre 1927, le comité d’initiative confie l’élaboration des plans et la direction des travaux aux architectes Pierre Martin et Maurice Vieu. Selon toute vraisemblance, cette désignation s’explique par les relations qu’Etienne Martin, peintre et écrivain, fondateur du Musée de Digne et père du premier architecte, entretient de longue date avec André Honnorat, originaire lui aussi du département des Basses-Alpes ; c’est du moins ce que suggère la correspondance échangée par les deux hommes : le 5 octobre 1927, Etienne Martin se félicite « du bienveillant intérêt » que le président de la Cité universitaire « veut bien témoigner à [son] fils », puis le remercie, le 9 juillet, deux jours avant la pose de la première pierre, de lui « avoir aplani les voies d’une façon si bienveillante et si tendrement affectueuse ».

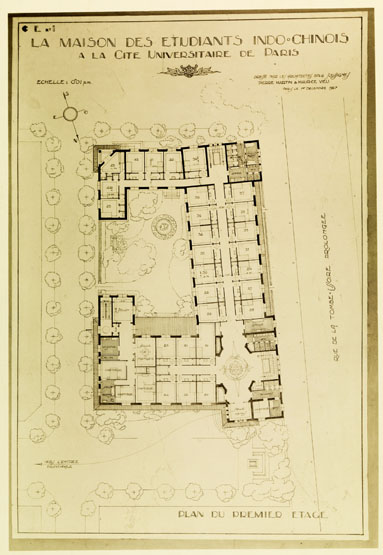

Le 6 mars 1928, les architectes adressent à la Fondation nationale leur avant-projet, approuvé déjà par le comité d’initiative dans sa séance du 27 février. Ils tiennent compte des observations émises par Lucien Bechmann, architecte-conseil de la Cité, pour l’établissement des plans définitifs : installation de l’administration dans la salle de lecture des journaux qui double inutilement la bibliothèque et la salle de réunion, agrandissement de l’appartement du directeur ainsi que de la « salle de consommation », et rapprochement des cuisines « de la voie nouvelle à créer dans le prolongement de la rue de la Tombe-Issoire » qui desservira la maison. Le 14 mai 1928, ces plans parviennent au recteur, en même temps que la demande de permis de construire, pour transmission au préfet de la Seine.

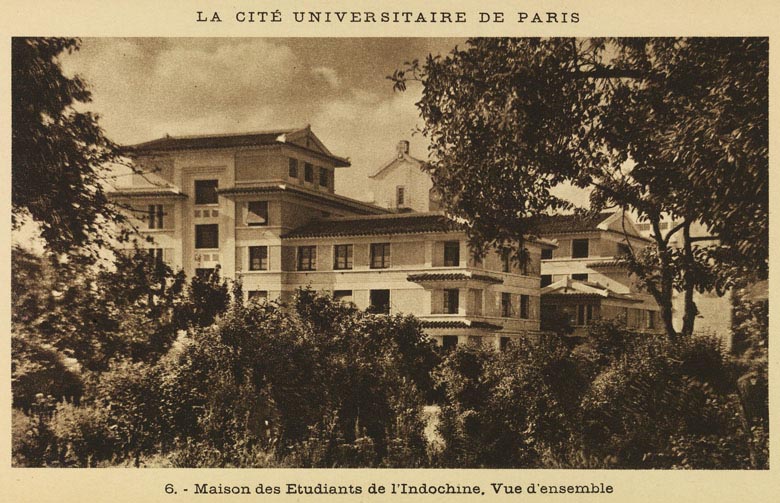

La pose de la première pierre a lieu le 11 juillet suivant, en présence du ministre des colonies, de Paul Doumer, président du Sénat et de Bao-Daï, empereur d’Annam. Les premiers travaux de terrassement ont été exécutés par l’entreprise Sainrapt et Brice dès réception du permis de construire dans le courant du mois de juin, et en novembre, toutes les fondations sont terminées, ainsi que les murs du rez-de-chaussée. Pour l’aménagement des allées entourant le bâtiment, les architectes tiennent compte du point de vue de leur collègue W. M. Dudok sur la création d’un parterre de verdure et de fleurs à l’arrière du Collège néerlandais : une allée de 3 m longeant la maison de l’Indochine est prévue entre le perron d’entrée et la rue Emile-Faguet, ainsi qu’une pelouse axée sur la grande allée et limitée à l’est par l’entrée postérieure du Collège. Ils remettent les plans du jardin intérieur à la Fondation nationale le 22 janvier 1930, deux mois avant l’inauguration (22 mars 1930) qui a lieu en présence de Gaston Doumergue, président de la République. Les révoltes de Yen-Bay, suivies d’une répression meurtrière, viennent d’avoir lieu, et lors de la cérémonie, un incident provoqué par des étudiants communistes se produit au moment où M. Nguyen Van Bau commence son discours au nom des étudiants annamites. L’Humanité commente dans son édition du 23 mars 1930 : « La Maison des étudiants indochinois a été inaugurée au milieu des charges de police ; des arrestations préventives avaient précédé la cérémonie. Protestations devant Doumergue et Pietri, papillons et banderoles… C’est la première fois qu’une manifestation de ce genre éclate dans une solennité de la Cité universitaire ».

Cette inauguration, d’un caractère purement politique, ne marque pas l’achèvement de l’immeuble, dont les travaux, qui n’ont pas encore été définitivement reçus, présentent de graves malfaçons. C’est ainsi que « la distribution d’eau chaude apparaît, du fait des dispositifs mis en oeuvre, comme des plus précaires, dangereuse même, occasionnant au surplus des vibrations inadmissibles » et que « de grosses réparations devront être dans l’avenir effectuées ».

De la Maison de l’Indochine à la Maison des étudiants de l’Asie du Sud-Est

La Maison des étudiants de l’Indochine ouvre ses portes à la rentrée d’octobre 1930 avec 96 résidents dont 51 Indochinois, 39 Français d'Indochine et 6 de métropole, admis sur proposition des comités locaux de Hanoï, Saigon et Hué créés à cet effet par le comité d’initiative. Une ouverture partielle avait eu lieu le 15 mars avec un nombre limité d’étudiants. Parmi les postulants annamites, une vingtaine s’était en effet désistée, « boycottant » la maison ou renonçant à l’habiter par crainte de représailles. L’année scolaire 1930-1931 est marquée par de nombreux incidents à caractère politique (circulation de tracts anticolonialistes et communistes, chahuts, insultes et voies de fait contre le directeur…) qui aboutissent à l’expulsion des meneurs, essentiellement des Français d’Indochine.

En novembre 1933, avec 98 chambres, dont 7 à deux lits, 4 chambres de service et un petit salon transformé en dortoir à deux lits, la maison d’Indochine peut loger 111 étudiants, chiffre que la direction souhaite accroître pour procurer un supplément de revenus à la fondation qui peine à équilibrer son budget. La transformation en chambres des petits salons des 1er et 2e étages permet d’obtenir un total de 100chambres simples et 8 doubles, dont plusieurs restant vacantes sont mises à la disposition de l’Ecole de la France d’outre-mer : le gouverneur Blanchard de la Brosse, président du conseil d’administration, estime alors qu’il ne faudra « plus compter sur la venue d’étudiants indochinois », du fait notamment de la création à Hanoï des écoles de droit et de médecine qui permettent d’effectuer sur place des études identiques à celles que proposent les facultés métropolitaines. Cependant, en 1938, les Indochinois sont au nombre de 47 (44 Annamites,2 Cambodgiens, 1 Laotien), ce qui représente une «forte augmentation sur l’exercice précédent ».

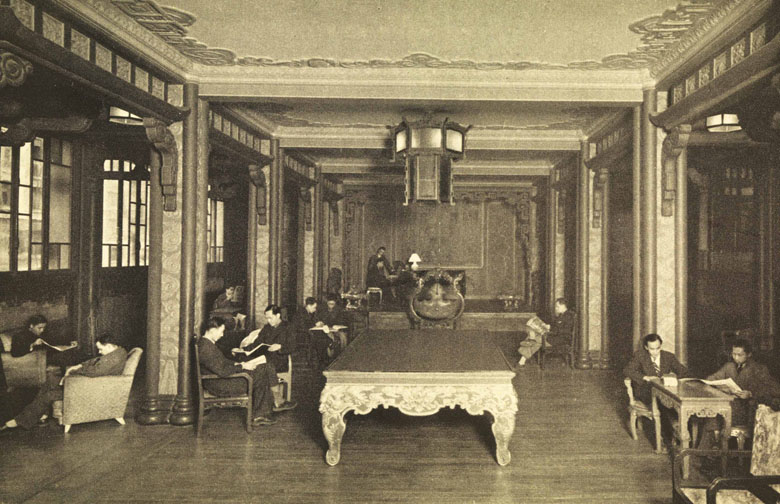

Pour améliorer le budget de la Maison, le directeur Roger Bauduin de Belleval expérimente en 1931 la création d’un restaurant dans la « salle de consommation» du sous-sol. A un repas léger, à base de riz, servi le soir, succède bientôt «un véritable repas, aussi bien pour le déjeuner que pour le dîner». Du 10 octobre 1932 au 30 septembre 1933, le bénéfice brut est de l’ordre de 15 000 francs pour 12 mois, affecté notamment à la création « de bourses en faveur des étudiants nécessiteux ». Mais cette expérience,qui constitue une dérogation à la règle en vigueur à la Cité19, ne se prolonge guère au-delà de 1934. Soucieux du bien-être de ses étudiants, le même directeur décide de mettre en place un service médical préventif, après le décès en 1932 de deux résidents « enlevés en quelques semaines par la tuberculose». Il justifie cette initiative qui anticipe sur la création du service général envisagé par la Fondation nationale, par « la situation tout à fait spéciale que font aux étudiants indochinois leur complexion chétive, leur adaptation difficile à notre climat et les restrictions sévères que leur impose la crise économique». Après une radioscopie en début d’année scolaire à l’hôpital Cochin, le plus proche de la Cité, les résidents sont tenus de se présenter une fois par mois à l’interne qui les reçoit, le dimanche matin, dans l’office du 1er étage, « sous peine d'avoir à quitter la maison dans la quinzaine suivante ».

La seconde guerre mondiale suspend pendant six ans la vie de la fondation, réquisitionnée par l'armée allemande de juin 1940 à juillet 1944 puis par les militaires américains à partir du mois suivant. Comme dans le reste de la Cité, cette occupation s’avère désastreuse pour le bâtiment ; chargé dès octobre 1944 d’évaluer les dégradations immobilières, Albert Laprade note que la Maison de l’Indochine est « sans doute, de tous les bâtiments de la Cité, celui qui a le plus souffert par suite du manque d’entretien pendant quatre ans et du véritable abus de jouissance qui en a été fait par les troupes allemandes », tandis que « certaines défectuosités de construction se sont aggravées pendant le même temps ». Les travaux de réfection se prolongent tout au long de la fin des années 1940 et des années 1950. Cependant, dès la réouverture en décembre 1945, l'afflux des demandes est tel qu'il faut transformer plusieurs locaux et dédoubler un certain nombre de chambres pour accueillir 145 étudiants au lieu de 96. La proportion des résidents français diminue alors au profit des Vietnamiens et surtout des Laotiens et des Cambodgiens. En 1957, le Cambodge construisant son propre pavillon, les ressortissants de ce pays quittent la Maison de l’Indochine dont les effectifs se répartissent alors entre Vietnamiens (80), Laotiens (49) et Français ou étrangers (25). En 1968, la maison est renommée« Maison des étudiants du Laos et du Vietnam», ce qui correspond plus exactement à sa vocation.

Subventionnée jusqu'en1954 par le Haut Commissariat de l'Indochine d'une part et par le Vietnam, le Laos et le Cambodge d'autre part, puis par le ministère chargé des relations avec les Etats associés, jusqu'en 1958, la maison n’est dès lors plus aidée que par le Vietnam et le Laos, dont la contribution tombe progressivement à moins de 5% des dépenses. A la fin des années 60, cet amenuisement des crédits extérieurs paralyse la vie matérielle de la fondation et entraîne, avec la suppression des travaux d’entretien, une dégradation progressive, à laquelle la direction cherche à porter remède en se tournant vers le ministère des affaires étrangères puis les entreprises privées, qui sont peu nombreuses à répondre à l’appel. Le gouvernement vietnamien, loin d’apporter l’aide massive qui lui est demandée, cesse de verser sa subvention annuelle, déjà réduite de moitié depuis plusieurs années. Privée de ressources, dotée d'installations vétustes et non conformes aux normes de sécurité, la maison est alors "rattachée" à la Fondation nationale le 1er octobre 1970 et reçoit du ministère de l’Education nationale une subvention exceptionnelle de 2 500 000 francs pour une une rénovation complète qui s’achève en 1973.

La fondation devient en même temps la « Maison des étudiants du Laos, du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est », puis avec l’aval du conseil d’administration de la Fondation nationale le 19 janvier 1972, la « Maison des étudiants de l'Asie du Sud-Est ». Cette appellation, de caractère géographique, exprime sa vocation à l'accueil des étudiants originaires de cette région du monde et qui ne disposent pas à la Cité d'une maison correspondant à leur nationalité. Ce contingent formé d'étudiants originaires de Birmanie, du Laos, de Malaisie, de Thaïlande et du Vietnam, est brassé à 50% avec des étudiants de tous les horizons, soit au total quelque 30 nationalités différentes. La maison dispose aussi de « 18 lits fondés » - notamment 10 par l’Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) - qui lui valent une subvention annuelle de 2000 francs par lit, consacrée à l'amélioration des chambres et du mobilier. Dans les années1990, la maison fait l’objet de travaux de grosses réparations (remplacement de la chaufferie en 1994, puis réfection partielle des toitures et des façades en 1997). Une étude sur l’état général du bâtiment fait apparaître l’urgence d’une rénovation générale qui est confiée en 2007 aux architectes Dominique Pinon et Charlotte Pueyo. « Les travaux portent surtout sur les espaces intérieurs, mais la rénovation du grand salon est ajournée par manque de financement. Les chambres sont équipées de sanitaires privatifs et d’un nouveau mobilier conçu sur mesure. Depuis sa réouverture en 2008, la maison dispose de 107 chambres individuelles réservées en priorité à des étudiants de Paristech (Institut des sciences et technologies regroupant 11 des grandes écoles françaises) qui a participé financièrement à cette rénovation. Les autres logements sont composés de 20 studios et 4 appartements destinés aux chercheurs étrangers ». La restauration du grand salon est réalisée en 2013-2014 avec le soutien du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise Total.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.