Le rapprochement intellectuel entre deux pays

La création de la Fondation argentine, inaugurée en 1928, illustre le développement des échanges universitaires franco-argentins qui se sont intensifiés au début des années 1920. Le rapprochement intellectuel entre les deux pays est le but poursuivi, en particulier, par le Groupement des universités et grandes écoles de France pour les relations avec l'Amérique latine, fondé en 1908. Les premiers échanges de professeurs entre les universités de Buenos-Aires et de Paris ont lieu sous son égide ; un grand rôle est joué à cet égard par le professeur Ernest Martinenche, délégué officiel de l'université de Paris aux fêtes du centenaire de l'Indépendance en Argentine et professeur à la faculté de philosophie et lettres de Buenos Aires, ainsi que par ses collègues argentins Adolfo Bioy et Carlos Ibarguren. Après la guerre, les efforts de Georges Dumas, professeur de psychologie à la Sorbonne, chargé d'une série de conférences aux facultés de médecine et de philosophie et des lettres de la capitale argentine, et secondé à Paris par le Groupement des universités et grandes écoles et le ministre des affaires étrangères, avec l'appui du Dr José Arcé et de Ricardo Rojas, respectivement recteur de l'université de Buenos-Aires et doyen de la faculté des lettres, aboutissent à la création le 27 juin 1922 de l'Institut de l'université de Paris à Buenos-Aires, dont le Dr Ibarguren est président et A. Bioy secrétaire général. Cette création est complétée par celle d’un Institut argentin à Paris, inauguré en 1924 sous le nom d'Institut de l'Université de Buenos-Aires à Paris.

Dans le même temps, la faculté de médecine de Buenos-Aires charge le professeur Segura,chirurgien réputé, qui avait été délégué par l'Argentine au centenaire de Pasteur, d’organiser la participation du pays à l’œuvre de la Cité universitaire. Celui-ci intéresse au projet l'homme d'affaires Otto Sebastian Bemberg, fils d’Otto Peter Bemberg, industriel d'origine allemande fixé en Argentine et consul général à Paris entre 1860 et 1867, où il a fondé la "Brasserie argentine" (avant de créer à Buenos-Aires, en 1888, la célèbre Brasserie argentine Quilmes). Otto S. Bemberg accepte très vite de prendre entièrement à sa charge la construction d’un pavillon argentin, pour un montant de 1 million de francs. Sa donation officielle a lieu le 31 mai 1924.

Parallèlement, le président de la République argentine, Marcelo de Alvear, ancien ambassadeur en France, a exprimé au professeur Segura « le vif intérêt qu'il portait à toute œuvre tendant à rapprocher les deux pays et lui a fait entendre que le gouvernement argentin affecterait des crédits à la fondation envisagée ». Après un entretien avec le ministre de l'Instruction publique Segarna, le recteur José Arcé peut annoncer à André Honnorat, président de la Cité, le 22 avril 1923, qu'"une résolution présidentielle sur la Cité universitaire paraîtra d'ici 3 ou 4 jours".

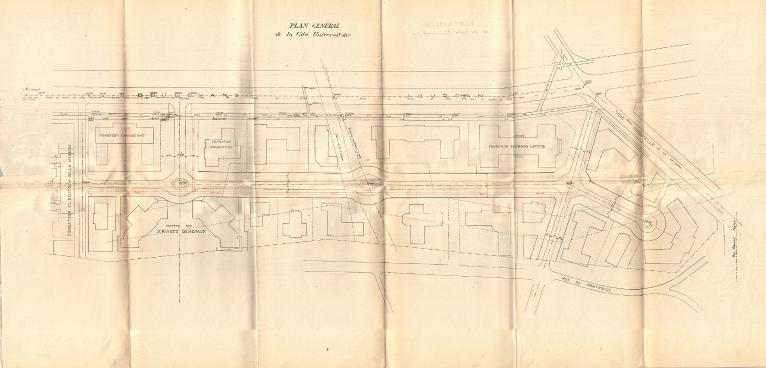

Accompagné d’Otto S. Bemberg et de J. Hayem, président du Comité franco-argentin, le Dr Segura, chargé de mission de la République argentine, rencontre le recteur Appell le 12 juin 1923. Quelques mois plus tard, dans sa séance du 13 octobre, le conseil de l'Université accorde au gouvernement argentin, en vue de la construction d'un ou de plusieurs pavillons, l'autorisation d'occuper un terrain de 1250 m2 dans le domaine de la Cité universitaire. Ce terrain, aligné sur le boulevard Jourdan, est situé à côté de la fondation canadienne. Une option de 6 mois est également consentie sur une parcelle contigüe de 625 m2 (correspondant au logement de 25 étudiants), pour le cas où il serait envisagé d'augmenter la capacité du bâtiment. Le 28 avril 1924 Luis Bemberg, fils d’Otto S. Bemberg et chargé d'affaires de la République argentine à Paris, fait savoir au recteur que son gouvernement ratifie le choix de ce terrain et qu'il lève l'option sur la parcelle contigüe pour laquelle le délai expire à la fin du mois. Les crédits nécessaires sont votés le 1er mai 1924 et sont complétés par les dons de diverses personnalités du pays. Une somme de 250 000 francs est promise par plusieurs membres de la colonie argentine à Paris, tandis que recteur de l’université de Buenos-Aires Arcé se propose, en mai 1925, « de demander à l’université une contribution pour l’installation de l’œuvre ».

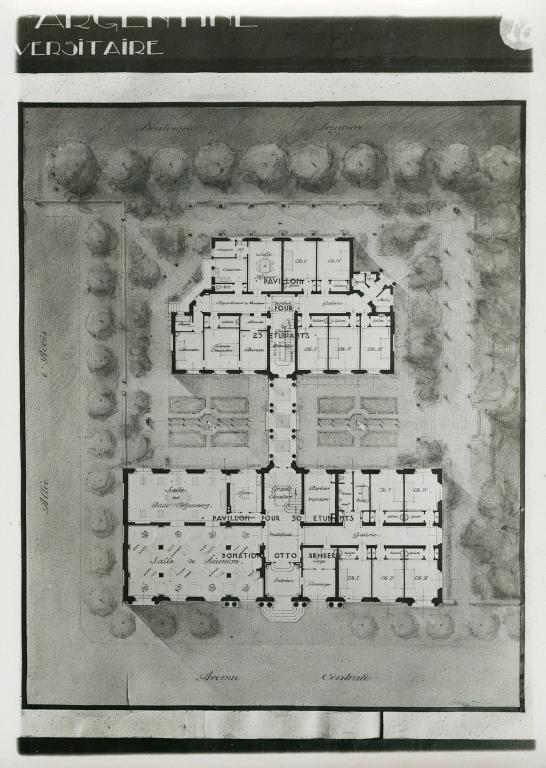

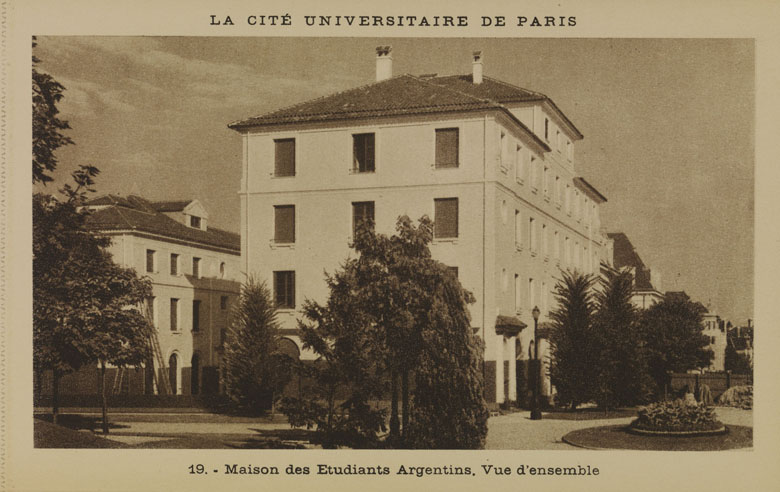

L’arrêté de concession du terrain est pris par le recteur le 31 mai 1924 ; la parcelle concédée a une superficie de 1875 m permettant de loger au minimum de 75 étudiants et 150 au maximum. La disposition de ce lot est légèrement modifiée en juillet, la commission chargée d'étudier le le plan d'ensemble de la Cité ayant envisagé dans sa séance de juillet la construction d'une loge de concierge et d'une resserre de part et d'autre de l'entrée principale de la Cité : une enclave de 120 m2 est faite à gauche de l’entrée et pour compenser cette perte, la longueur de la concession, fixée auparavant à 36 m 41 est portée à 38 m 75. Pour établir une symétrie parfaite avec le pavillon du concierge, indispensable car la Cité doit être close et gardée, Lucien Bechmann, architecte-conseil de la Cité, souhaite en effet construire un petit bâtiment le long de la fondation canadienne ; ces deux constructions formeront un tout avec les services généraux, alors prévus à l'arrière des Fondations argentine et canadienne, de l’autre côté de l’allée centrale. Cependant la présence de cette loge contraint les architectes des pavillons argentins - celui du gouvernement et celui d'Otto S. Bemberg - à dessiner un plan masse d’une « dissymétrie fâcheuse », dont l’aspect, selon l'architecte René Bétourné, « nuit à l’ensemble général » de la Cité. Otto Bemberg estime pour sa part que la Fondation argentine, avec ses deux pavillons asymétriques, présenterait vue du boulevard Jourdan, « si on s’en tenait au programme adopté jusqu’ici », un aspect « affreux » (17 janvier 1927). Bétourné étudie alors une nouvelle proposition qui consiste « à dégager le pavillon du concierge en ayant autour une zone de jardins », ce qui rendrait possible « un pavillon s’équilibrant comme masse avec la fondation canadienne et que nous ferions monter plus bas que le pavillon » en cours de construction par Otto Bemberg. Ce parti « donnerait de la silhouette à la fondation argentine, [en laissant] dominer nettement le pavillon principal » (12 janvier 1927). Cependant, la direction de la Cité finit par convenir que « pour tourner la difficulté, la seule solution possible est la suppression de la loge du concierge », qui sera remplacée par un simple abri pour un gardien de nuit. Les plans définitifs – dressés par René Bétourné et Léon Fagnen pour le pavillon de 50 chambres financé par Otto Bemberg, et avec l’assistance de leur confrère argentin de Tito Saubidet pour le pavillon du gouvernement (25 chambres) -, ne motivent de la part de Bechmann aucune observation (si ce n'est que le logement du directeur lui paraît exigu) ; ils sont envoyés pour approbation au recteur Charléty le 4 août 1927.

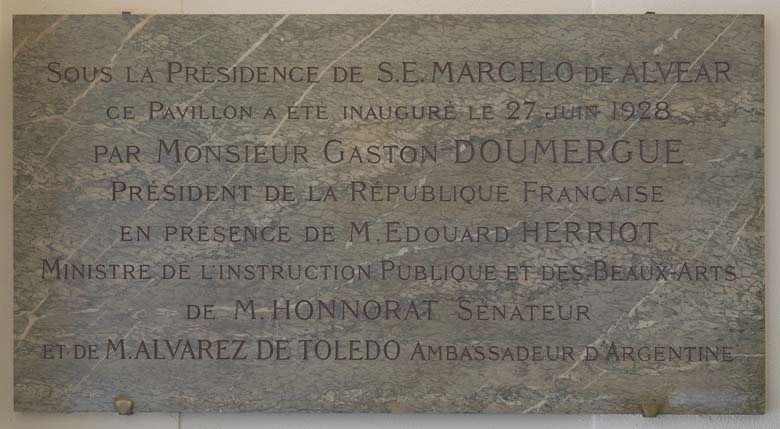

L’inauguration a lieu le 27 juin 1928, en présence du président de la République et d’Alvarez de Toledo, ambassadeur de la République argentine à Paris.

A la différence des autres fondations, qui reposent toutes sur des actes de donation à l'université de Paris, la Fondation argentine a été réalisée sur un simple arrêté de concession du recteur. Il en résulte qu'au lieu d'être administrée par un conseil dans lequel le recteur et le président de la Cité sont représentés, elle est gérée directement par le gouvernement argentin, avec l'aide d'un simple comité de direction (le 31 décembre 1936, un décret met d'ailleurs fin aux fonctions de ce comité et confie la gestion à l'ambassade d'Argentine à Paris). Le statut de la fondation se caractérise ainsi par une indépendance quasi-absolue par rapport aux autorités de la Cité – anomalie qui s’expliquerait par la date de l’arrêté rectoral : avril 1924, à une époque où l'université de Paris n'avait pas encore fait de la Fondation nationale, organe directeur de la Cité, son mandataire.

Un jardin en forme de patio central

En septembre 1928, Martin Jacobé, architecte-paysagiste argentin, expédie par valise diplomatique un certain nombre de plantes destinées à la Fondation argentine (jacaranda, populus fastigiata, podocarpus, yucca etc, répartis en six caisses). Arrivés en mauvais état, ces végétaux sont envoyés chez l’entreprise Toutin-Roussel et placés en jauge dans sa pépinière de Châtenay. S’agissant, pour la plupart, de plantes de serre peu adaptées au climat parisien, le conservateur en chef des promenades de Paris, Charles Demorlaine, doute qu’elles puissent trouver place dans le jardin intérieur de la fondation, dont les pelouses « tant par leur forme géométrique que par leur orientation ne se prêtent pas à ce type de plantations » ; en revanche, selon lui, son service pourra peut-être, « lorsqu’elles se seront développées, en utiliser un certain nombre pour la plantation des allées de la Cité, au droit de la Fondation argentine ».

Dix ans plus tard, en juin 1939, sur la demande du directeur qui souhaite planter devant le bâtiment « un arbre typique du pays », le président de la Société rurale de Buenos-Aires, Adolfo Bioy, envoie à Paris un coihue (arbre au feuillage très fourni se rapprochant du chêne anglais ou du hêtre européen ). Faisant partie de la flore du parc national de Nahuel-Huapi, le coihue pourra résister au climat d’hiver de Paris. La Société rurale, qui a demandé deux exemplaires de cet arbre, l’un pour Paris, l’autre destiné à sa propriété de Palermo, souhaite faire coïncider la date de plantation dans les deux parcs, ce qui « donnerait lieu à un acte symbolique dans les deux capitales ».

A cette date (février 1938), le jardin intérieur, situé à l’ombre, est quant à lui envahi par la mousse qui étouffe le gazon. Le service des Promenades suggère donc de remplacer cette pelouse par un tapis de lierre, ce qui entrainerait une diminution des frais d’entretien tout en améliorant l’aspect du patio.

Une résidence pauvre en étudiants argentins

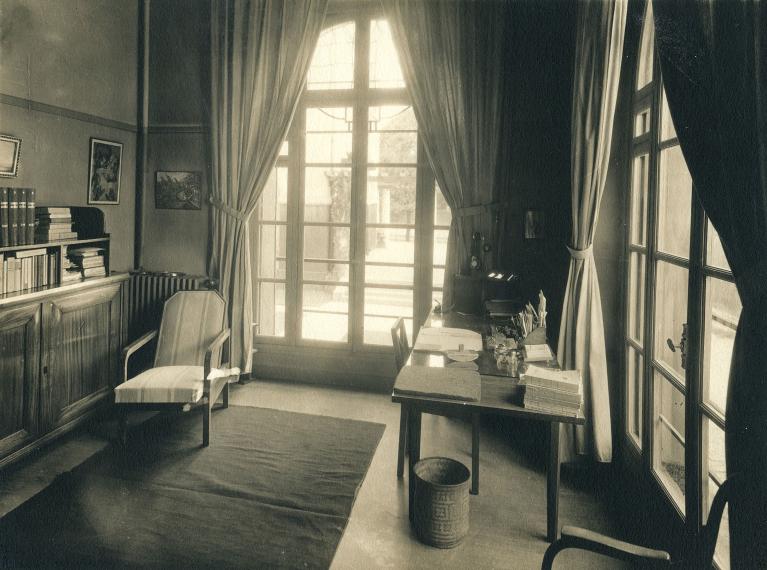

Les chambres de la maison sont réservées aux Argentins qui ont terminé leurs études universitaires et viennent à Paris chercher un complément de formation générale ou spéciale. Ils sont admis sur présentation de leur université ou école, ou du Comité de la Fondation Saubéran, sous réserve de l'approbation du ministre argentin de l'Instruction publique. Des Français, particulièrement ceux qui poursuivent des études hispaniques, peuvent être admis sur la présentation de la Fondation nationale et après avis favorable de la direction. De plus, l’arrêté rectoral du 31 mai 1924 prévoit de faire occuper par des étudiants français les chambres qui ne seraient pas utilisées par des étudiants argentins.

Dans la pratique, l’Argentine ne parvient à envoyer chaque année qu’un nombre restreint d’étudiants (15 en 1931 ; à peine 6 ou 8 en moyenne) et la maison loge donc des jeunes gens de diverses nationalités. Pour l’aider à remplir son rôle, le gouvernement argentin promulgue le 17 juillet 1931 un décret relatif au recrutement et à la réorganisation administrative de la fondation, qu’il confie à l'Institut de l'université de Paris à Buenos-Aires : l'Institut, ou plus exactement son Comité argentin, présidé par Adolfo Bioy, est chargé de collaborer au choix des boursiers de la résidence et d'entretenir des relations permanentes avec le directeur de la fondation et avec l'ambassade d'Argentine à Paris. Les effets de la crise mondiale réduisant considérablement le budget du gouvernement, une initiative est prise par Francisco A. Propato, homme de lettres et ancien président du Comité des résidents de la Fondation argentine : avec l’accord du ministre des affaires étrangères, un appel est lancé dans toutes les provinces pour réunir la somme de 240 000 $ permettant de subvenir aux frais entraînés par les 40 bourses à pourvoir (chaque bourse représentant la somme de 6000 $ qui constitue la pension durant 6 ans d’un universitaire argentin).

Une réorganisation importante a lieu en 1938 : un décret du 7 novembre du gouvernement argentin – qui jusqu’alors « n’avait pas paru s’intéresser beaucoup à sa fondation » - vient « couronner les efforts persévérants de [l’ambassade de France] et de l'Institut de l'université de Paris à Buenos-Aires, pour obtenir le fonctionnement régulier » de la maison. Désormais, la somme de 281 700 pesos lui sera consacrée chaque année, dont 47 640 aux traitements d'un directeur, de 2 inspecteurs argentins et d'un personnel de 10 employés ; 13 500 pesos seront affectés aux frais généraux et 220 500 pesos aux bourses. Quarante boursiers argentins recevront 350 pesos par mois et 1500 pesos pour frais de voyage ; chaque bourse sera valable pour une durée de 2 ans d'études en Europe, dont un an, au minimum, en France. La fondation comprenant 2 pavillons, le plus petit sera réservé aux boursiers. En outre, pour donner un témoignage de cordialité à l’égard des universités latino-américaines et françaises, 10 bourses – respectivement 7 et 3 - seront attribuées à des étudiants de ces différents pays.

La guerre et la décennie 1950

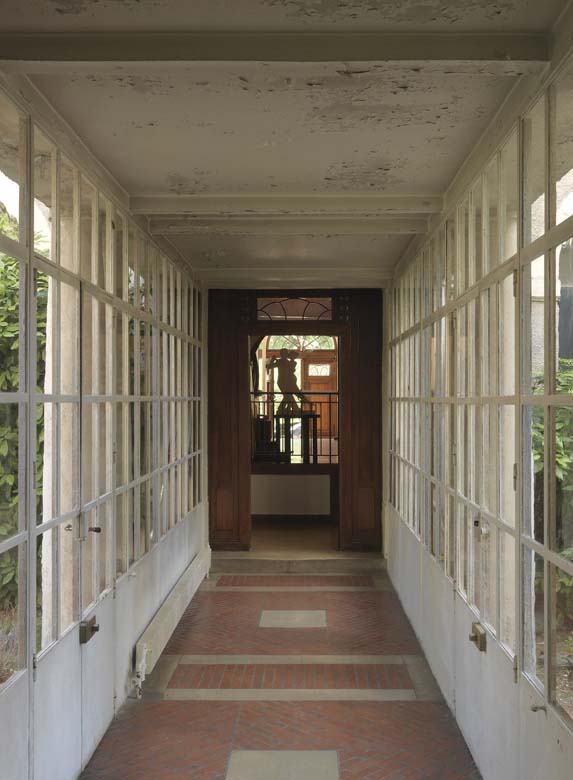

En 1939, lors de la déclaration de guerre, la fondation est mise gracieusement à la disposition du gouvernement français pour le service de santé militaire. De juin 1940 à août 1944, elle est occupée par les troupes allemandes et subit d’importants dégâts. D'après un rapport sur l'état des bâtiments en février 1942, le mobilier est très abîmé et sur les 75 chambres que comprend la maison, une vingtaine, au maximum, pourraient être reconstituées. Aucune communication n’étant possible avec la République argentine pendant la durée de la guerre, la Fondation nationale prend en charge toutes les frais de la fondation. A la Libération, elle fait face également aux dépenses urgentes nécessitées par la réfection des toitures, le payement des architectes et des achats de fournitures pour permettre la réouverture de la maison (soit une dépense de 572 620 francs en août 1947). En 1948, Lucien Bechmann fait reprendre les façades (déjà rénovées quelques années après l’inauguration) au "mortier bâtard, beaucoup moins précaire que le plâtre ». En mai 1948, à la suite du séjour en France d’Eva Peron l'année précédente, qui a relancé les relations entre les deux pays, deux émissaires du général Peron viennent visiter la maison, avant de prendre des mesures relatives à sa réorganisation administrative, et au remboursement des avances consenties par la Fondation nationale. Un million de pesos est ainsi alloué à à la restauration du bâtiment dont la réouverture a lieu le 6 décembre 1948.

Le pavillon comprend alors 72 chambres ; 70 % des places sont réservées aux étudiants argentins, 20 % aux étudiants français, 10 % aux étudiants des pays latino-américains. Mais la situation financière de la fondation redevient vite très précaire. D’après une note du 8 octobre 1952, « le déficit annuel d'exploitation, de l'ordre de 8 millions, est normalement couvert par un crédit budgétaire alloué par le gouvernement argentin. La fondation est aujourd’hui sans ressources. Elle a déjà un découvert d'environ 1, 5 millions, ne paie plus son nombreux personnel et se trouve dans l'impossibilité d'assurer un fonctionnement normal. Les demandes de fonds adressées à Buenos-Aires et les interventions près du chargé d'affaires de l'Argentine étant restées sans résultat, et la Fondation nationale n'ayant pas les moyens financiers nécessaires pour couvrir les dettes et consentir les avances qui permettraient d'assurer le fonctionnement de la Fondation argentine, la question se pose de savoir ce qu'il convient de faire ».

Des travaux de ravalement sont néanmoins engagés au début de l'année 1966, avec l'aide du gouvernement argentin. Ils s'accompagnent de la suppression d'éléments de décoration extérieurs, formés sur les façades est, ouest et nord, de poutrelles en chêne sur corbeaux et de bas-reliefs (corbeilles de fleurs) sur la façade principale, suppression qui selon le directeur "ne nuirait nullement à l'esthétique des bâtiments".

Mai 1968

En mai 1968, la fondation est occupée par un comité d’étudiants appuyé par un grand nombre de résidents argentins de Paris. Baptisée Pavillon argentin Che Guevara, elle ferme le 13 juillet. A la différence d’autres maisons, elle voit sa réouverture différée, la Fondation nationale refusant d’autoriser le retour des étudiants avant le règlement d’« un très ancien contentieux, qui fait de cette maison un isolat, géré directement par le ministère de l’Education nationale de Buenos-Aires ». La fermeture, selon elle, doit être maintenue aussi longtemps que ne sera pas assuré le fonctionnement régulier de la fondation, c’est-à-dire la nomination du directeur par le recteur de l'université de Paris et la création d’un comité d’administration franco-argentin.

La réouverture a lieu en octobre 1969 sans que la situation ait pour autant évolué : le 21 novembre 1983, Bernard Chenot, président du conseil d’administration de la CIUP, appelle encore une fois l’attention du ministre sur le statut particulier de la Fondation argentine. « Le gouvernement argentin continue à prendre seul les décisions concernant la désignation des directeurs de la Fondation ». En 1984 la question de la propriété de cette fondation reste posée.

Les années 1990

Au début des années 1990, le directeur Eduardo L. Leonardelli se fixe deux objectifs : redresser la situation financière et restaurer le bâtiment. A son départ en 1993, ces objectifs sont atteints. Les dettes contractées à la fin des années 1980 tant "avec les organismes sociaux et fiscaux de la France" qu'avec la Fondation nationale sont réglées, grâce à l'effort du gouvernement argentin et en appliquant une "politique d'une stricte austérité". La toiture et les fenêtres de l'édifice ont été restaurées, l'intérieur repeint, mais il reste à ravaler les façades extérieures.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.