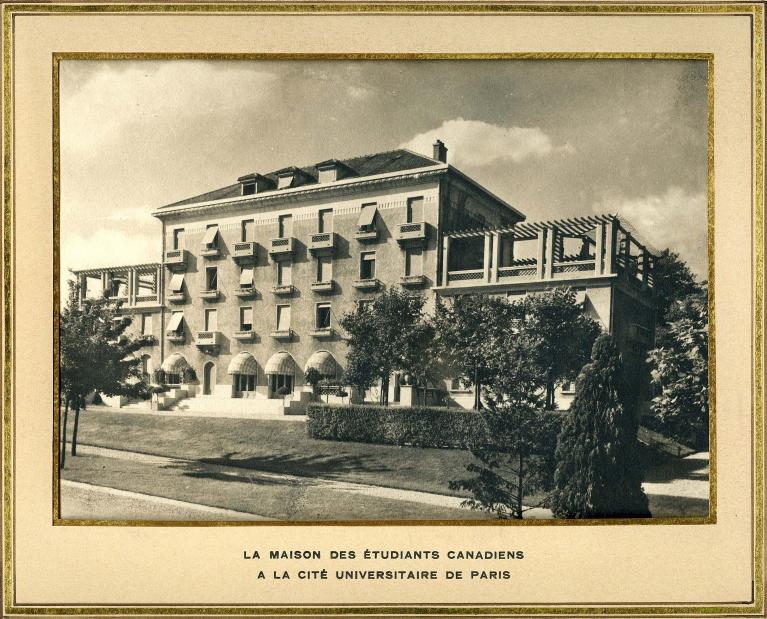

La Maison des étudiants canadiens est la première résidence étrangère érigée à la Cité universitaire. Née de l'initiative de Philippe Roy, ministre du Canada à Paris, et réalisée grâce à la générosité du sénateur Joseph-Marcelin Wilson, avec l'appui du gouvernement du Québec, sa construction illustre la volonté de rapprochement entre les deux pays qui s’est intensifiée dans les années précédant la première guerre mondiale. 1902 voit ainsi la création, à Montréal, d'un cercle de l'Alliance française, et à Paris, de l'association La Canadienne qui regroupe des Français désirant faire connaître le Canada à leurs compatriotes. En 1909 est fondé le Comité France-Amérique qui a notamment pour objectif de réunir "en France les hommes qui s'intéressent au Canada, et au Canada ceux qui s'intéressent à la France". L'année suivante, une filiale de ce comité est créée à Montréal, en vue de faciliter les échanges économiques, culturels et intellectuels entre les deux pays. Suspendus pendant la Grande Guerre, ces échanges reprennent de plus belle dès le début des années vingt. Les étudiants canadiens étant de plus en plus nombreux à venir terminer leurs études à Paris, le projet de fonder un foyer pour leur offrir de meilleures conditions de vie, envisagé dès le début du siècle, est réactivé en 1919 par le représentant du Canada en France.

La genèse

Enthousiasmé par l'idée d'une Cité universitaire ébauchée par André Honnorat, et soucieux de diffuser la culture française parmi ses compatriotes canadiens, Philippe Roy se charge de promouvoir lui-même la création d'un "collège canadien" à Paris. Au gouvernement d’Ottawa, le haut-commissaire présente son projet comme destiné à commémorer la mémoire des 60 000 Canadiens tombés en France pendant la guerre de 1914, mais se heurte à l'hostilité du sous-secrétaire d'Etat aux affaires extérieures, pour qui cette affaire ne concerne pas le pouvoir fédéral mais uniquement les provinces. Autorisé néanmoins à venir plaider son projet au Canada en août et en septembre 1919, Philippe Roy obtient l'adhésion de cinq des neuf provinces du Dominion qui acceptent de financer un programme de bourses, contre l'engagement ferme de sa part de tout mettre en œuvre pour fonder une maison d'étudiants à Paris.

Un comité d'honneur est alors créé à son instigation en mai 1920 ; sous le patronage du prince de Galles, il réunit notamment, outre André Honnorat, alors ministre de l'Instruction publique, le maréchal Foch, le président Raymond Poincaré et le recteur de l'université de Paris Paul Appell. La demande de cession d'un terrain, qui parvient à André Honnorat le 12 mai, en même temps que celles de la Suède et de l'Angleterre, contribue à accélérer les négociations engagées avec la Ville de Paris à l'occasion de la donation d'Emile Deutsch de la Meurthe, en vue de la mise à disposition d'un site approprié pour la future Cité universitaire. Ces négociations aboutissent à l'accord du 7 juin 1921 par lequel la Ville cède à l’Université de Paris 9 ha de terrain sur la zone sud des fortifications déclassées par la loi du 19 avril 1919. Les lots n° 1 et 2 étant affectés à la Fondation Deutsch de la Meurthe, Philippe Roy s'empresse de choisir l'emplacement n° 3 pour la Maison des étudiants canadiens ; par lettre du 22 décembre, il demande "une option pour 6 mois à partir du 1er janvier, ce qui [lui] permettrait de faire un voyage au Canada pour compléter [son] organisation".

Convaincu que les régions sont trop pauvres pour prendre en charge l'intégralité du projet, Philippe Roy s'engage dans la recherche de financements privés et se tourne en premier lieu vers l'un de ses amis, le sénateur Marcelin Wilson, ancien commerçant en vins et spiritueux et fondateur, en 1903, du Canada, journal libéral du Québec. Bénéficiant d'une fortune considérable, celui-ci s'intéresse aux œuvres philanthropiques et particulièrement à celles qui touchent à l'éducation. Il répond donc sans hésiter à l'appel du haut-commissaire, lui offrant de financer sur sa fortune personnelle la construction de la maison, avec l’appoint de souscriptions recueillies auprès de ses relations d'affaires. Wilson fournira ainsi les trois-quarts du budget nécessaire (les versements des autres donateurs servant surtout à meubler les chambres de la fondation).

Signée devant notaire le 5 décembre 1924, la donation Wilson affecte à l'Université de Paris une somme de 2 450 000 francs destinés "à édifier, sur les terrains de la Cité universitaire, un ou plusieurs bâtiments pour loger les étudiants canadiens", ainsi qu'une deuxième somme de 150 000 francs, constituant le fonds de réserve de l'établissement. La seule contribution publique, obtenue par Philippe Roy en 1926, est une subvention annuelle de 5000 dollars du gouvernement du Québec destinée à couvrir une partie des frais de gestion de la maison. L’acte de donation, approuvé par décret du 24 décembre 1924, fait état d’un comité consultatif siégeant au Canada (appelé ensuite « Comité de Montréal ») qui a pour tâche la collecte des legs et souscriptions.

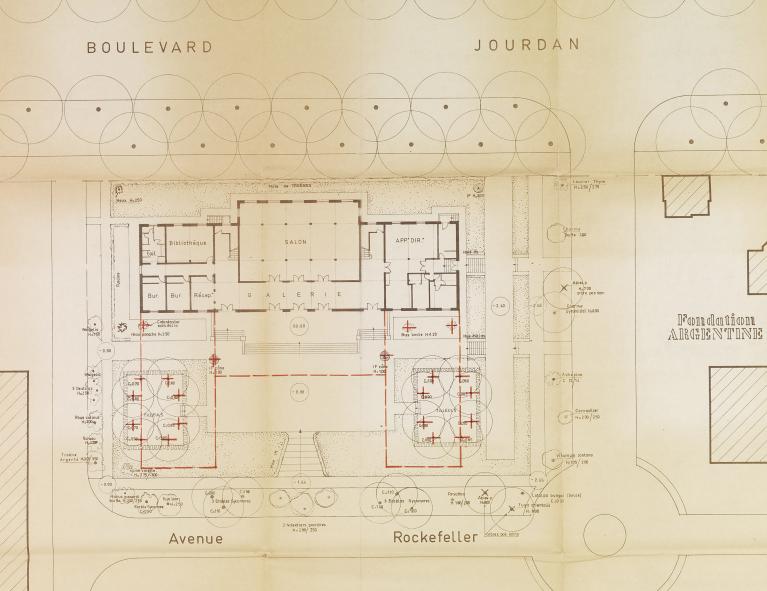

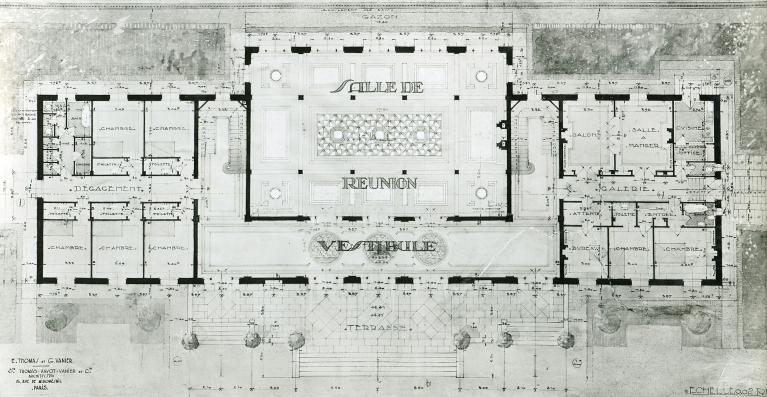

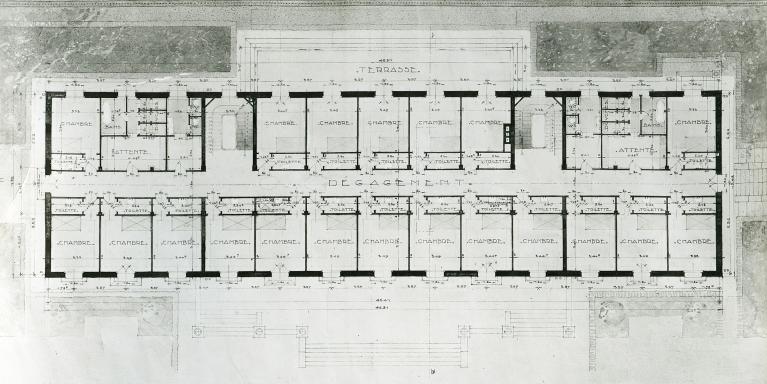

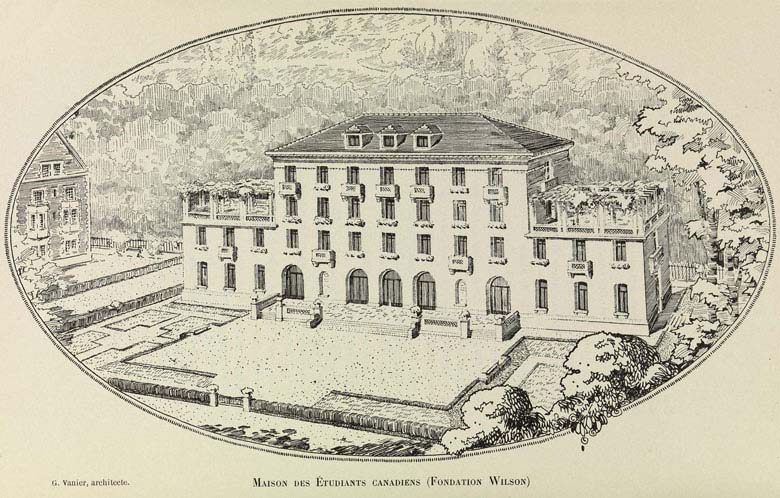

Délimitée le 19 juin 1924 par René Danger, géomètre de la Cité universitaire, la portion de terrain concédée à la fondation se situe sur l'emplacement de la caserne du bastion 82 en cours de démolition ; de forme rectangulaire, elle a une superficie de 3250 m2, sur une longueur de 63 m en bordure du boulevard Jourdan et une profondeur de 51 m 50. Dès mars 1922, l'architecte Georges Vanier, Canadien installé à Paris, a déposé les plans préliminaires du futur bâtiment, dont la capacité est alors évaluée à une centaine de chambres. Mais les difficultés rencontrées à réunir les fonds nécessaires obligent le comité à réduire l'envergure du projet : le 31 mai 1923, Philippe Roy se demande s'il pourra "faire construire immédiatement la grande maison" de 100 chambres dont il a fait voir le plan au recteur, mais semble certain que "nous commencerons sûrement à construire quelque chose durant l’année". Comme l'université de Paris ne s'oppose pas à une réalisation du bâtiment par étape, sous réserve que le nombre de chambres initial (50) soit rapidement augmenté, le chantier peut s’ouvrir en janvier 1925. Il débute par d'importants travaux de consolidations souterraines rendus nécessaires par la nature du sol (galeries des anciennes carrières et remblais des fortifications). La construction du gros œuvre, assurée par la Société nationale de construction, commence très lentement et est sans cesse perturbée par les intempéries. Au début de 1926, l'architecte Georges Vanier quitte la France pour retourner s'installer à Montréal et est remplacé sur le chantier par Emile Thomas, l'un des associés du cabinet Vanier, Thomas, Pavot et Cie, 15 rue de Miromesnil à Paris. Le 30 octobre 1926, la cérémonie d'inauguration, particulièrement prestigieuse, est présidée par le prince de Galles, duc de Windsor, et par le président de la République Gaston Doumergue.

Le jardin

A la demande de l’architecte, et selon des dispositions arrêtées d’un commun accord, le jardin situé en bordure du parc, d’une surface de 1124 m2 environ, est aménagé par le service des promenades de la Ville de Paris. Il se compose de deux boulingrins, face aux ailes à droite et à gauche du pavillon, qui encadrent un espace sablé planté de huit tilleuls taillés en rideau ; des arbustes en forme de cône sont isolés sur le gazon qui recouvre aussi les talus de raccordement avec la cour intérieure. Les bacs des terrasses sont garnis de vigne-vierge et de rosiers qui s’enroulent autour des pergolas, et ceux des fenêtres, sur le pourtour du bâtiment, de plantes vivaces ou annuelles. Ces travaux de plantation et d’aménagement sont terminés le 1er septembre 1926. L’entretien est assuré par le service des Promenades, à la demande du directeur de la fondation, moyennant le versement annuel d’une somme de 8 500 puis de 10 000 francs. Mais en raison des mauvais résultats obtenus, « les plantes poussant très mal et ne parvenant pas à s’enrouler autour des montants et des traverses par suite de leur exposition à tous les vents », les pergolas des terrasses cessent d’être entretenues à partir de 1930. En février 1936, la recherche d’économies amène le directeur à demander la suppression des garnitures florales de printemps et d’été, et à la fin de l’année, l’arrêt définitif de l’entretien des jardins à dater du 1er janvier 1937.

La vie de la MEC

La gestion de la Maison est confiée à un conseil d'administration comprenant un certain nombre de personnalités canadiennes et françaises, sous la présidence du représentant du Canada en France qui agit à titre strictement personnel (la maison ayant été fondée sur une initiative privée, le gouvernement fédéral n'y a aucune responsabilité financière ou administrative). Selon l'acte de donation, ce conseil doit être assisté par un comité constitué de quatre membres, siégeant au Canada, dont l'existence ne devient effective toutefois que dix ans plus tard, lorsque le fondateur apporte quelques modifications à son acte de donation. Constatant que la maison requiert, pour se maintenir, des fonds supplémentaires, Marcelin Wilson, par acte additionnel du 14 décembre 1934, institue en effet un comité canadien chargé spécialement de solliciter et de recueillir des souscriptions, dons ou legs en faveur de la fondation, avec obligation de confier ces fonds pour gestion au Trust général du Canada.

Au cours des premières années suivant son ouverture, la Maison est destinée aux étudiants de toutes les provinces du Canada qui viennent terminer leurs études à Paris. Dans les faits, ce sont surtout les francophones et quelques anglophones de la province de Québec qui constituent le principal contingent de la Maison. La plupart proviennent de l'Université Laval (Québec), de l'Université de Montréal et de l'Université McGill. Ce sont principalement des médecins (dans une proportion d'environ 50 %), des avocats, des professeurs ou des artistes âgés en général d'au moins 25 ans. Ils ont tous achevé leurs études au Canada et viennent suivre en France un perfectionnement technique, artistique ou l'étude d'une spécialité particulière. Beaucoup sont des boursiers du gouvernement de leur province qui les a choisis sur recommandation de leur université.

En septembre 1939, le grand salon du rez-de-chaussée est réquisitionné par le service de santé français pour servir d'annexe à l'hôpital installé dans les fondations Deutsch de la Meurthe et belge. La plus grande partie de son mobilier est alors mise en dépôt dans un garde-meuble. Occupée par les troupes allemandes à partir de l’entrée en guerre des Etats-Unis, la Maison est dès le départ des Allemands en juillet 1944 mise à la disposition des « Services éducationnels de la Légion canadienne » ; elle héberge alors les soldats démobilisés qui suivent des cours dans les universités de Paris. Puis la Maison est rendue aux civils au printemps 1946. En raison de l'affluence croissante des étudiants canadiens à Paris, la direction doit se résoudre à doubler l'occupation de quelques chambres : en 1948, elle met à la disposition des résidents 22 chambres à un lit et 20 chambres à deux lits, permettant ainsi d'accueillir une vingtaine d'étudiants de plus.

La mixité fait son apparition à la MEC durant l’année scolaire 1957-1958 : une vingtaine d’étudiantes y faisant officiellement leur entrée, la direction leur assigne une partie du premier étage séparée du quartier des étudiants. A la même époque, avec la systématisation de la politique du "brassage" à la Cité, la MEC, jusque là ouverte uniquement aux étudiants canadiens et français, accueille de plus en plus d'étudiants étrangers. Une dizaine de nationalités sont ainsi représentées en 1960.

La maison se rénove et s’agrandit

Après les années de guerre, la Maison nécessite d'importants travaux de rénovation : en 1952, l'ambassadeur Vanier estime que "son état actuel est une disgrâce pour le Canada". L'exercice financier se soldant, chaque année, par un déficit considérable, le conseil d'administration lance un appel à l'aide au Comité au Canada pour qu'il entreprenne des démarches permettant d'obtenir les fonds nécessaires à l'aménagement, voire à l'agrandissement de la MEC, afin d’augmenter le nombre des résidents, et par la même occasion, les revenus de la fondation. En 1953, le gouvernement fédéral décide d'accorder une subvention spéciale de 100 000 $ pour une restauration générale, mais refuse la demande d'un crédit additionnel de 25 000 $ pour remeubler la maison et compléter sa décoration. Les indemnités de dommages de guerre versées par la France (250 000 francs) permettent en 1957 d’acquérir des fournitures indispensables, et la même année, grâce aux démarches pressantes du directeur, le Québec décide de doubler sa subvention annuelle de 5000 $, puis en 1960, de la porter à 15 000 $.

Malgré les travaux entrepris, la MEC n'a pas retrouvé son confort d'antan et sa capacité d'accueil est toujours très insuffisante, tandis que son déficit annuel ne cesse d’augmenter. En 1966, un projet d'agrandissement est soumis au ministre des affaires extérieures du Canada, présenté comme le seul moyen d'arriver à répondre aux besoins d'hébergement des étudiants canadiens, toujours plus nombreux (on compte près de 4000 étudiants québécois en France ente 1965 et 1973). En décembre, celui-ci annonce l’octroi d’une importante subvention fédérale (750 000 $) pour permette la construction de deux ailes supplémentaires. Le choix des architectes s'arrête sur Louis, Luc et Thierry Sainsaulieu, sous la direction d'Antoine Monette, architecte de l'ambassade du Canada à Paris, représentant du Comité de Montréal.

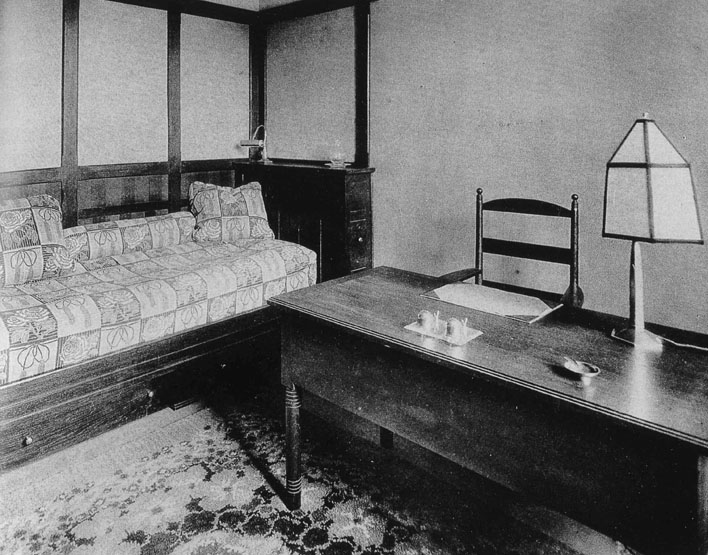

Le projet consiste à porter le nombre des chambres de 47 à 105 pour recevoir 125[i] étudiants tout en augmentant les espaces de vie collective du rez-de-chaussée et du sous-sol. Deux ailes tournées vers l’intérieur du parc prennent appui sur les extrémités du bâtiment existant, leur dernier niveau venant recouvrir les toitures terrasses d’origine. Ces ailes comportent un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut, deux étages et un comble aménageable ultérieurement. La cérémonie de pose de la 1ère pierre se déroule le 15 juin 1967 en présence d'Alain Peyrefitte, ministre de l'Education nationale. Le permis de construire délivré le 22 avril 1968, la construction débute aussitôt et la rentrée d'octobre 1969 voit s’achever la rénovation des chambres du bâtiment ancien. Les deux nouvelles ailes sont réunies par un grand hall en marbre destiné à accueillir des évènements culturels. La construction de ce hall oblige à déplacer l'entrée du bâtiment qui est reportée sur l'aile est, derrière un mur d'exèdre revêtu de treillage - exèdre allégé par l'architecte, à la demande du conseil d'administration, "pour maintenir l’harmonie avec la sobriété des constructions voisines », fondations argentine et Victor Lyon. L'aile est comprend deux étages de 12 chambres chacun et l'appartement du directeur, l’aile ouest, réservée aux jeunes filles, comporte 10 chambres au rez-de-chaussée et 24 dans les étages, une bibliothèque, 5 studios pour musiciens et une pièce pour l'audition de disques occupant le « rez-de-chaussée bas ». La chambre type, dont le mobilier provient des Galeries Lafayette (qui livrent aussi l'ameublement du grand hall) comprend "un lit; une chaise et un « rocking » laqués blanc, une lampe de bureau et une table de chevet". L'ancienne salle à manger où les résidents prenaient leur petit déjeuner est transformée en club pour les résidents ; enfin une cafétéria est installée au rez-de-chaussée dans l'ancien appartement du directeur. En octobre 1969, la maison admet officiellement 62 filles et 63 garçons, soit un total de 125 étudiants.

La difficile rançon d’un succès

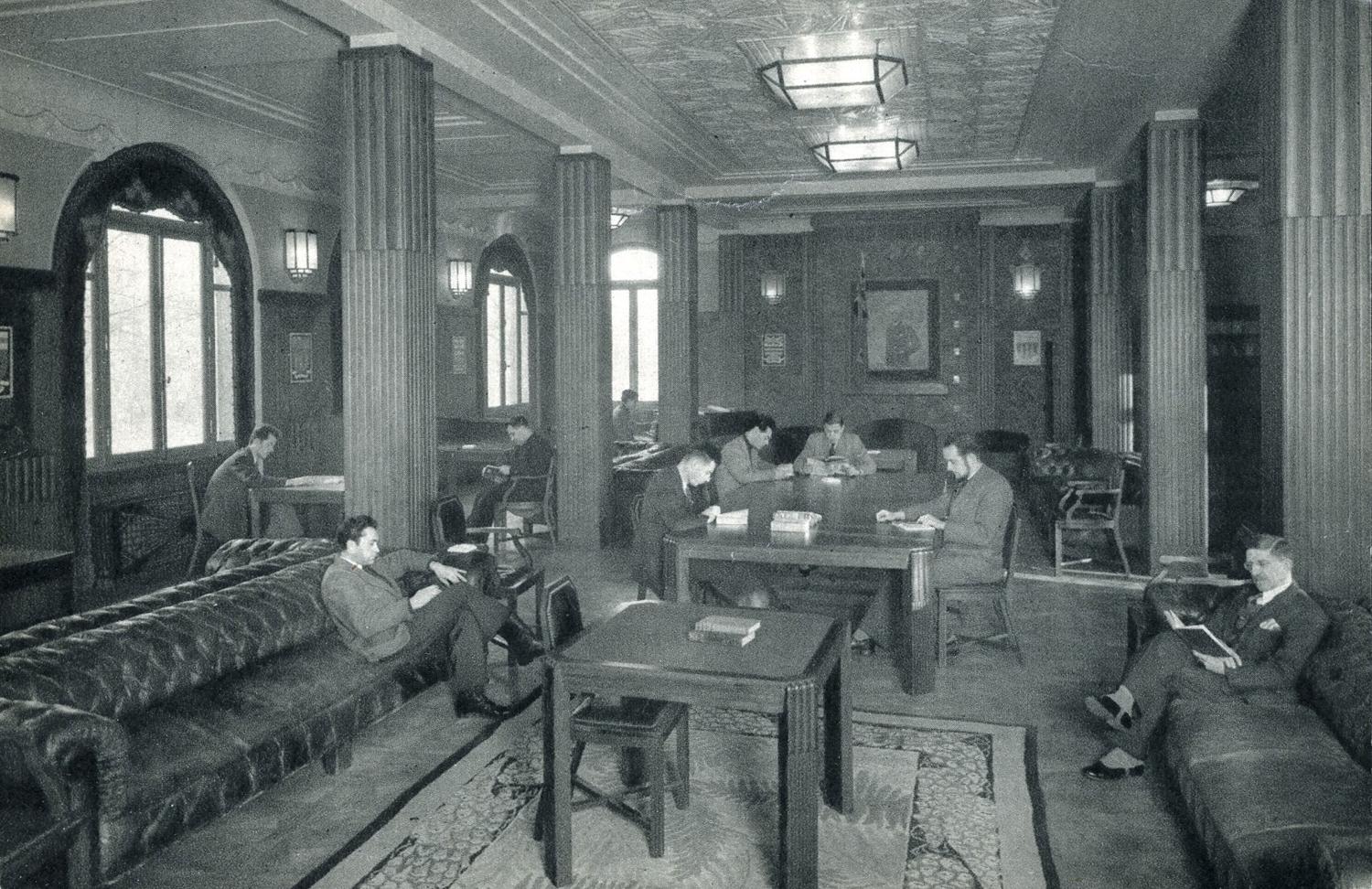

En 1976, la situation financière de la MEC reste précaire : le gouvernement fédéral est toujours réticent à subventionner le fonctionnement de la maison, qu’il estime relever de la responsabilité des provinces. Le Québec se désintéresse de plus en plus du sort de la fondation et cesse de lui accorder tout crédit en 1979. Ce retrait du Québec du budget annuel de la MEC entraîne celui de l'Ontario qui s'était engagé depuis quelques années à verser la moitié de la subvention du Québec. Devant la menace d'une fermeture, le ministre des affaires extérieures consent en 1979 à accorder une subvention annuelle de 100 000 $, à la condition qu'une souscription publique lancée tant en France qu'au Canada permette de constituer un capital dont les revenus combleraient le déficit d'exploitation Cette campagne, lancée le 31 mars 1981, ne donne pas les résultats escomptés, mais les pourparlers engagés avec le gouvernement fédéral débouchent, en 1984, sur l'octroi d’une subvention de 2 500 000 $ qui est utilisée pour adapter le bâtiment aux besoins croissants de logements par le réaménagement des combles (8 chambres sont créées dans les combles de chaque aile) et le changement de destination de certains locaux. L’agence Yarmola, Stym-Popper,Caron, Deschamps Architecte, appelée à dresser le projet, est remplacé en cours de route par la société Lafarge Coppée Lavalin et l'architecte Jean Gélinas. Le chantier débute en juillet 1984 et se poursuit durant une année complète pendant laquelle la Maison ferme ses portes et reloge ses résidents dans d'autres maisons de la Cité. Les greniers sont restructurés en logements et le bâtiment qui s’étend désormais sur une surface utile de 5500 m2 comprend 140 chambres et 150 lits (119 chambres individuelles avec lavabo dont 5 aménagées pour les musiciens, 7 appartements de 2 pièces, 6 ateliers d'artistes et 8 studios destinés aux stagiaires et professeurs). La division du hall de marbre permet l'aménagement d'une grande salle, d'une salle de télévision et d'une salle de réunion-bibliothèque. L'aménagement de 7 cuisines communes apporte aux résidents un confort supplémentaire. Malheureusement, de tels réaménagements ont nécessité le sacrifice de l'élégant « salon de bois » qui faisait la fierté de la maison depuis 1926.

Une nouvelle rénovation

Une nouvelle réhabilitation est entreprise en 2005 pour répondre à plusieurs objectifs : restructurer le grand salon, les cuisines d'étage et certaines zones d'hébergement afin d'augmenter le nombre de logements porté à 153 ; créer un foyer et un nouveau hall d'accueil ; améliorer le confort grâce à l'installation de blocs sanitaires dans toutes les chambres ; enfin rénover les installations techniques. Confié aux architectes et paysagistes de l’Atelier de l'Ile, le projet s’attache à repenser entièrement la perception de l'entrée principale. Celle-ci, ménagée en 1967 dans l'aile est, s'effectue désormais au centre, via la terrasse extérieure orientée au sud, et permet d'accéder de plain-pied dans le nouveau hall lumineux qui bénéficie d'une grande hauteur sous plafond. Elle conduit également au grand salon complètement remanié. L'image même de la maison s'en trouve totalement transformée. Le ravalement de la maison est l'occasion d'affirmer la différenciation des corps de bâtiment : le bloc central est peint en rouge et les ailes perpendiculaires en vert. Les chambres sont réaménagées pour répondre aux normes actuelles de confort : chacune dispose d’un espace intermédiaire qui combine un bloc sanitaire autonome et un placard de rangement. Il est traité de couleur très foncée, par opposition au volume très lumineux de la chambre, qui intègre un mobilier en bois d'érable clair, réalisé sur mesure par l’agence Cote Leahy Caedas du Québec. Trois couleurs vives combinées de façon aléatoire caractérisent les entrées des chambres et dynamisent les espaces de circulation. Le bâtiment compte aujourd’hui 123 chambres, 25 studios et 2 appartements.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.