Chargée du recensement et de la protection au titre des Monuments historiques

Correspondante du label "Architecture contemporaine remarquable"

Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Ile-de-France

Chargée du recensement et de la protection au titre des Monuments historiques

Correspondante du label "Architecture contemporaine remarquable"

Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Ile-de-France

Photographe, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Dossier non géolocalisé

Une figure de proue de l'esthétique industrielle et scolaire : le lycée Jean-Monnet de Montrouge

HISTORIQUE ET PROGRAMME

Le contexte : vers un enseignement technique et professionnel structuré et repris en main par l’Etat

Jusqu’à la fin des années 1920, l’Etat occupe une place relativement modeste dans l’organisation des formations techniques et professionnelles. Il est en effet communément admis que celles-ci, qu’elles soient dispensées en école ou sur le lieu de travail, doivent répondre aux besoins des employeurs locaux et qu’il appartient donc au patronat, futur utilisateur de cette main d’œuvre, de les structurer et de les financer, au nom d’un principe inlassablement répété : « tout par la profession et pour la profession »[1]. Elles se déroulent alors soit au sein des entreprises elles-mêmes – prenant la forme de cours professionnels destinés à des jeunes déjà en poste – soit dans des écoles très sélectives dans leur recrutement, accessibles uniquement sur concours, dès 12-13 ans, aux meilleurs élèves issus de l’école élémentaire, préalablement munis de leur Certificat d’Etudes Primaires. Qu’ils s’agissent des Ecoles professionnelles de la Ville de Paris[2], des Ecoles Nationales Professionnelles (ENP)[3] ou des Ecoles Pratiques de Commerce et d’Industrie (EPCI), elles ne regroupent pas plus de 20 000 élèves sur l’ensemble du territoire français à la veille de la Première Guerre mondiale. Quant aux cours professionnels, ils ne rencontrent pas davantage un franc succès : en 1929, dix ans après le vote de la loi Astier les ayant instaurés[4], seuls 160 000 élèves y sont inscrits et à peine 9000 d’entre eux obtiennent leur CAP[5] cette année-là. On est donc loin d’un enseignement technique et professionnel de masse.

Mais la crise des années 1930 change bientôt la donne. Face au chômage, qui atteint son paroxysme en 1935[6], la formation professionnelle est revalorisée et perçue comme une riposte efficace. Pour Hyppolyte Luc, directeur de l’Enseignement technique[7], la tâche prioritaire consiste à « former un nombre le plus grand possible de gens qualifiés, cadres moyens, ouvriers, ingénieurs, dignes de leurs titres »[8]. Pour garantir la qualité des diplômes, encore trop disparate d’un cursus à l’autre, l’Etat reprend progressivement la main sur leur certification, « afin qu’il soit possible d’affirmer que tous les apprentis, qui dans le pays présentent le CAP, sont en mesure de prouver une habileté manuelle égale, une formation professionnelle équivalente dans l’exercice d’un même métier »[9]. En octobre 1943, ce monopole de l’Etat sur l’organisation des examens et la délivrance des diplômes de la filière professionnelle et technique est enfin entériné[10].

La Seconde Guerre mondiale, avec ses impératifs stratégiques, à laquelle succède la nécessité de rebâtir une vie économique au sortir du conflit, font basculer l’Etat dans un interventionnisme encore plus poussé ; l’enseignement technique et professionnel doit être remodelé et hiérarchisé, dans un premier temps pour participer à l’effort de Défense nationale, puis à la reconstruction de l’outil de production français après les destructions causées par la guerre.

La création des centres de formation professionnelle, futurs centres d’apprentissage

Au lendemain de la déclaration de guerre (3 septembre 1939), il y a urgence à former rapidement des ouvriers pour les secteurs-clefs de la Défense nationale, comme l’armement, la métallurgie, la maintenance de la production industrielle ou l’électricité. Le décret du 21 septembre 1939 confie à la Direction de l’Enseignement technique le soin d’organiser des CFP (centres de formation professionnelle) « destinés à la préparation accélérée de main d’œuvre pour les industries de guerre »[11]. Le rythme de création de ces établissements reste toutefois très lent jusqu’à l’instauration du régime de Vichy, qui les rattache au Secrétariat Général à la Jeunesse et les multiplie sous des statuts divers, avec pour objectif l’encadrement des jeunes livrés au chômage par l’exode et l’occupation. Près de 860 centres sont ainsi fondés entre 1940 et 1944, accueillant environ 60 000 élèves[12].

A la Libération, la rupture avec l’idéologie de Vichy est nette : un ancien militant communiste, Paul Le Rolland, prend la tête de la Direction de l’Enseignement technique et par le décret du 18 septembre 1944, les CFP, « conçus comme des foyers d’humanités technique, intégrés dans l’ensemble du système éducatif de la nation »[13], sont définitivement rattachés à l’enseignement technique sous l’appellation générique de « centres d’apprentissage » (CA). L’ordonnance du 2 novembre 1945 crée cinq écoles normales nationales d’apprentissage (ENNA) pour assurer la formation de leurs professeurs. Enfin, la loi du 21 février 1949, précisant leur statut, en fait des écoles à part entière et leur assigne la mission explicite de former des ouvriers qualifiés, auxquels ils prodiguent l’enseignement technique, théorique et pratique d’une profession déterminée, accompagné d’un enseignement général, préparant de facto à un CAP.

En parallèle, l’instauration en 1946 d’un baccalauréat « Mathématique et technique », accessible aux élèves des écoles de métiers, des ENP et des ex-EPCI, devenus Collèges Techniques en 1942, parachève l’émergence, sous le contrôle de l’Etat, d’un véritable dispositif public de l’enseignement technique et professionnel[14] couvrant tous les niveaux de qualification. Dès lors, celui-ci est divisé en deux cycles : l’un court, correspondant aux cursus des centres d’apprentissage (CA), destiné à la formation des ouvriers et débouchant sur un CAP et l’autre long, dispensé dans les écoles de métiers, les ENP et les Collèges techniques, pour la formation des techniciens supérieurs et des ingénieurs détenteurs du baccalauréat nouvellement établi. En 1954, les statistiques font état de 150 000 élèves scolarisés dans 871 CA[15].

Des centres d’apprentissage de plus en plus nombreux et diversifiés

Les années 1950 confirment en effet le succès des centres d’apprentissage : de 80 200 élèves en 1945, ils passent à 203 000 en 1959, soit une augmentation de 153 %. La clé de cet essor spectaculaire de leurs effectifs est d’ordre sociologique : alors que pour les fils d’ouvriers, les espoirs de scolarisation ne dépassaient pas le certificat d’études primaires, ils peuvent désormais, dès 14 ans, sur concours et en trois années, préparer au sein d’un centre d’apprentissage un CAP, « diplôme rare et signe distinctif d’appartenance à l’élite ouvrière » [16], qui constitue une voie royale de promotion sociale.

Dans le même temps, les CA s’ouvrent progressivement à des disciplines dépassant le seul cadre des secteurs stratégiques, comme les métiers du bois, du bâtiment, de la carrosserie, de la fonderie, la chimie, l’imprimerie, le cuir et les peaux, l’horlogerie et la serrurerie chez les garçons et majoritairement le textile chez les filles[17].

Leur implantation sur le territoire national présente une certaine disparité : si le nombre moyen de centres d’apprentissage par département se situe aux alentours de dix, les zones les plus fortement urbanisées et industrialisées sont nettement au-dessus de cette moyenne comme le Nord, la vallée de la Seine, la région lyonnaise, la région marseillaise et la région parisienne[18]. Cette dernière voit dès la fin de la guerre proliférer sur son sol de nouveaux centres d’apprentissage : en 1943 est fondé celui de Puteaux dédié à la carrosserie[19], en 1952 voient le jour ceux des métiers de la métallurgie à Malakoff[20], des métiers de la maintenance industrielle à Saint-Maur-des-Fossés[21] et des métiers du bois et de l’ébénisterie à Asnières[22], l’année suivante est créé le centre d’apprentissage des métiers de la fonderie et du modelage de Bezons[23] et en 1955 apparaît l’un des tous premiers de Paris intra-muros, celui de la rue Bourseul[24], également pour les métiers du bois.

Une architecture à inventer

Alors que les Ecoles nationales professionnelles bénéficient déjà de modèles, en particulier ceux élaborés par les architectes Paul Guadet et André Boucton[25], la plupart des centres d’apprentissage sont « aménagés dans des locaux existants de fortune ».

Un rapport de 1948 demande que de très importants crédits soient immédiatement dégagés « pour les rendre un peu moins pitoyables » et surtout pour en bâtir 3000 ex nihilo [26].

Le numéro spécial que la revue l’Architecture française consacre aux constructions scolaires en 1952 énonce quelques préceptes à respecter dans ces nouvelles constructions de l’enseignement technique :

- Les ateliers doivent y former un bloc unique, de préférence rectangulaire, dont l’éclairage est assuré par des sheds orientés au Nord ;

- La superficie des ateliers doit toujours être calculée non pas en fonction du nombre total des élèves de l’établissement, mais du seul nombre d’élèves qui s’y trouvent présents à la fois : 12 m2 par élève présent pour les métiers de la métallurgie, des constructions mécaniques, de l’électricité et du bois ; 15 m2 pour les ateliers de forge, de chaudronnerie et de tube sanitaire ; 16 à 20 m2 pour les métiers du bâtiment qui exigent des hangars couverts et une aire de travail ; 25 m2 par élève pour la construction automobile ;

- Pour les ateliers de petite mécanique (horlogerie, mécanique de précision, optique) et ceux de nature artisanale (reliure, métiers du cuir), les dispositions peuvent être celles de classes ordinaires sans couverture en sheds ;

- Le chef de travaux, responsable de la surveillance de la chaîne opératoire, doit disposer d’un bureau vitré surplombant les ateliers et « placé sous l’angle de visibilité optimum »[27].

Qualité des éclairages, développement spatial des ateliers et plan panoptique pour les locaux de la direction sont des caractéristiques que l’on retrouve parmi les réalisations de l’enseignement technique choisies par Charles Rambert en 1954, pour illustrer son ouvrage sur les constructions scolaires[28] : le centre d’apprentissage de Laversine (Oise), édifié sur les plans de l’architecte Roger Dhuit, y fait figure de prototype avec ses ateliers fonctionnels et épurés, aux grands bandeaux de fenêtres orientés vers le sud, décorés d’un simple appareil en gros moellons de calcaire rustiques.

Inauguré en grande pompe le 2 mai 1955[29] par le président du Conseil, Edgar Faure et par le Ministre de l’Education nationale, Jean Berthoin, accompagnés de Léopold Sédar Senghor, secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil et d’Albert Buisson, directeur général de l’Enseignement technique, le centre d’apprentissage du bâtiment de Montrouge s’en inspire manifestement.

« Ce nouvel établissement où des générations d’adolescents vont venir se former à l’art de construire »[30]

Dès le début des années 1950, la ville de Montrouge met à la disposition du Ministère de l’Education nationale un terrain en forme de triangle allongé, sis au sud de la commune, à sa frontière avec Malakoff et Châtillon, dans un quartier longtemps marqué par le travail maraîcher, le Haut Mesnil, dont l’urbanisation démarre à partir de 1928, grâce au percement de l’avenue Jean Jaurès – une longue artère reliant le centre ancien à la gare de Châtillon-Montrouge.

Cette vaste parcelle est bordée, à l’ouest, par l’avenue de la Marne, au nord, par la rue Roger Salengro et au sud-est par l’avenue Jean Jaurès, vers laquelle s’ouvre la cour de l’établissement.

Le programme ne précise pas la capacité d’accueil du centre d’apprentissage de Montrouge mais simplement les métiers qui y seront enseignés : maçonnerie, béton armé, plâtre, charpente, menuiserie, serrurerie et forge[31]. L’édifice devra donc comprendre des ateliers, des salles de classes pour l’enseignement général et spécialisé (sciences, dessin industriel, dessin d’art, technologie), des services généraux (bureaux, cuisines, réfectoire, douches), des locaux de réserve pour les matériaux, des logements pour le directeur, l’économe et le concierge[32], ainsi qu’un gymnase.

L’architecte Guy Barbé, dont le nom figure sur la façade principale du centre, près de l’entrée, est chargé d’en donner les plans. Son parcours professionnel n’est pas connu, bien qu’on puisse lui attribuer la réalisation, contemporaine, de trois autres centres d’apprentissage – à Montreuil (93) (ajustage, menuiserie et automobile[33]), Saint-Maur-des-Fossés (94) (métiers de la maintenance industrielle[34]) et rue Bourseul (Paris, 15e arrondissement) pour les métiers du bois - ainsi que celle, plus tardive (1963), du lycée classique et moderne d’Etampes (91)[35].

Le parti choisi par Guy Barbé découle tout naturellement de la forme allongée du terrain, mais aussi du souci d’en rentabiliser la surface au maximum : le centre d’apprentissage adopte un plan constitué de deux ailes formant un angle droit, construites à l’alignement des voies, afin de dégager en leur centre une grande cour orientée au sud-est, du côté de l’avenue Jean Jaurès. Il s’organise en trois entités distinctes :

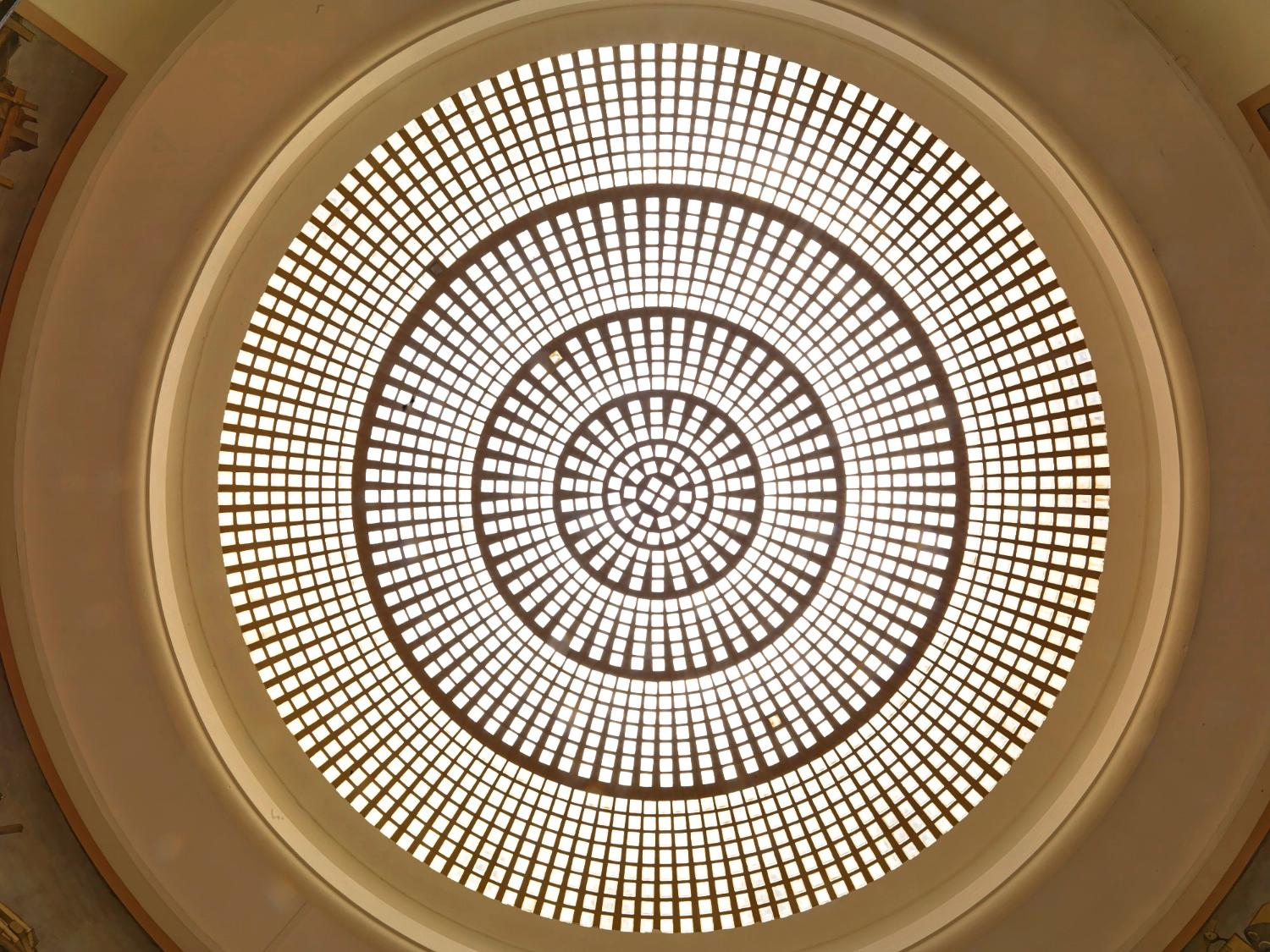

- L’administration dont le corps de bâtiment à trois niveaux épouse l’arrondi nord-est de la parcelle et dont les locaux (conciergerie et centre social au rez-de-chaussée ; infirmerie, bureaux et salle des professeurs au 1er étage ; logements au second) sont regroupés autour d’un hall d’honneur en rotonde, coiffé d’une coupole en pavés de verre,

- Les ateliers et les classes, situés dans les deux ailes perpendiculaires,

- Le préau-gymnase, lieu de rassemblement des élèves, édifié au sud et donnant sur un terrain de sports doté d’agrès. Utilisant la hauteur d’un rez-de-chaussée et d’un entresol, il comporte, à l’étage, trois salles de classes « que protège en été un brise-soleil calculé à cet effet [pour les laisser dans l’ombre] et formant un élément architectural »[36].

Les deux ailes s’élèvent sur quatre niveaux : un sous-sol, qui accueille les cuisines, le réfectoire et « de vastes magasins d’outillages et de matériaux reliés aux ateliers par des monte-charges et des trémies »[37] ; un rez-de-chaussée et un entresol dévolus aux salles de technologie et aux ateliers et un étage supérieur pour les classes d’enseignement général, de sciences et de dessin industriel – ces dernières prenant leur jour au nord, sur les façades extérieures.

Les ateliers présentent une hiérarchisation spatiale tout à fait intéressante : au rez-de-chaussée se trouvent ceux affectés aux sections maçonnerie, béton armé et plâtre car ils réclament davantage de place et bénéficient ainsi d’un accès direct à la cour, qui sert à entreposer les matériaux de chantier les plus lourds[38]. A l’entresol, en encorbellement au-dessus des précédents, sont implantés les ateliers de charpente, menuiserie, serrurerie ainsi qu’une petite forge. Grâce à cette ingénieuse disposition, le rez-de-chaussée conserve une hauteur sous plafond importante, favorisant les exercices pratiques. « Les grands panneaux vitrés qui l’éclairent sur la cour sont coulissants et pour habituer les élèves au travail de plein air, peuvent se dégager complètement »[39]. La cour est ainsi conçue, dans le prolongement des ateliers, comme une véritable aire d’application, matérialisée, au sol, par un trottoir, afin d’éviter qu’elle ne soit complètement encombrée. Pour respecter les prescriptions édictées en 1952 pour les locaux d’enseignement technique, le bureau du chef des travaux est installé dans l’angle de l’encorbellement, de manière à lui permettre d’exercer une surveillance vigilante sur toutes les tâches.

[1] BRUCY, Guy, « L’enseignement technique et professionnel français, histoire et politiques », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 4 / 2005, p. 13.

[2] Nées en 1873, après le rapport d’Octave Gréard, directeur de l’Enseignement primaire de la Seine, préconisant leur création : la première à voir le jour sera l’Ecole Diderot, boulevard de la Villette, spécialisée dans les métiers du cuir.

[3] Dont le statut est créé en 1881. A la vieille de la Première Guerre mondiale, elles ne sont que quatre sur l’ensemble du territoire français à scolariser 1600 garçons : à Vierzon, Armentières, Voiron et Nantes - auxquelles on peut ajouter les écoles d’horlogerie de Besançon et Cluses, assimilées à des ENP.

[4] Loi Astier du 24 juillet 1919, portant organisation de l’enseignement technique, industriel et commercial, instaurant des cours professionnels gratuits et obligatoires pour les jeunes de moins de 18 ans déjà au travail. A partir de 1925, ces cours sont financés grâce à l’institution de la taxe d’apprentissage.

[5] Certificat d’Aptitude Professionnelle, instauré en 1919 par la loi Astier comme diplôme venant sanctionner trois années de formation dans ces cours.

[6] Il touche alors 12, 5 % de la population active.

[7] Alors que l’enseignement professionnel et technique avait auparavant été rattaché tantôt au Ministère du Commerce et de l’Industrie, tantôt à celui de l’Instruction publique, un sous-secrétariat spécifique de l’Enseignement technique est créé en 1920 au Ministère de l’Instruction Publique ; l’Enseignement technique devient dès lors un quatrième « ordre », aux côtés de l’Enseignement du Premier degré, de l’Enseignement du Second degré et de l’Enseignement supérieur.

[8] BRUCY, Guy, « L’enseignement technique et professionnel français, histoire et politiques », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 4 / 2005, p. 22.

[9] Ibid., p. 23.

[10] Loi du 4 octobre 1943 stipulant que « les écoles publiques et privées d’enseignement technique, industriel et commercial, les écoles par correspondance, les cours professionnels, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels, ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale ».

[11] TROGER, Vincent, « L’histoire de l’enseignement technique : entre les entreprises et l’Etat, la recherche d’une identité », Histoire, économie et société, 1989, 8e année, n° 4, p. 596.

[12] LEMBRE, Stéphane, Histoire de l’enseignement technique, Paris, La Découverte, 2016, p. 77.

[13] Circulaire relative à l’organisation des Centres d’apprentissage, 7 mai 1945.

[14] BRUCY, Guy, « Retour sur un siècle d’histoire de l’enseignement technique », Eléments d’histoire de l’enseignement professionnel en France, Actes du colloque des 70 ans du lycée Charles Petiet à Villeneuve-la-Garenne, sous la direction de Paul Baquiast, Villeneuve-la-Garenne, lycée Charles Petiet, novembre 2014, p. 13.

[15]TROGER, Vincent, « Les centres d’apprentissage de 1940 à 1960, le temps des initiatives », Formation Emploi. N.27-28, 1989, p. 158.

[16] BRUCY, Guy, « L’enseignement technique et professionnel français, histoire et politiques », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 4 / 2005, p. 25.

[17] TROGER, Vincent, « Les centres d’apprentissage de 1940 à 1960, le temps des initiatives », Formation Emploi. N.27-28, 1989, p. 153.

[18] CHARMASSON, Thérèse. Vincent Troger, Les Centres de formation professionnelle. Naissance des lycées professionnels, 1940-1944, Colombes, Syndicat national des personnels de direction des lycées professionnels, 1987. In : Histoire de l'éducation, n° 37, 1988. pp. 110.

[19] Actuel lycée professionnel Charles Petiet de Villeneuve-la-Garenne (92), localité dans laquelle il déménagea en 1972.

[20] Actuel lycée professionnel Louis Girard de Malakoff (92).

[21] Actuel lycée professionnel Gourdou Leseurre de la Varenne-Saint-Hilaire (94).

[22] Actuel lycée polyvalent de Prony à Asnières (92).

[23] Actuel lycée polyvalent Eugène Ronceray de Bezons (95).

[24] Actuel lycée professionnel Léonard de Vinci (Paris, 15e arrondissement).

[25] LAMBERT, Guy, Une ambition pour les métiers, Paul Guadet et André Boucton, l’architecture des écoles professionnelles, Morez-Paris, Ecole nationale supérieure d’architecture de Belleville, 2013.

[26] Archives nationales, F 17 837, Rapport à M. le Ministre de l’Education nationale sur le problème de l’équipement scolaire et universitaire, 23 juin 1948.

[27] BUISSON Albert, « Les constructions scolaires de l’enseignement technique », L’Architecture française, n° 129-130, 1952, p. 48.

[28] RAMBERT, Charles, Constructions scolaires et universitaires, collection L’Architecture française de nos jours, Paris, Vincent Fréal et Cie, 1954, p. 115.

[29] Institut National de l’Audiovisuel, « Edgar Faure inaugure le centre d’apprentissage du bâtiment », 2 mai 1955, www. ina.fr/video/CAF97041735.

[30] Ibid.

[31] « Centre d’apprentissage de Montrouge – Guy Barbé architecte », L’Architecture française, numéro spécial Constructions scolaires II, Technique et Supérieur, 1957, n° 179-180, p. 40.

[32] « A Montrouge, un centre d’apprentissage du Bâtiment – architecte Guy Barbé D. P. L. G. », La Construction moderne, n° 9, septembre 1955, p. 330.

[33] Archives nationales, 1977 1584 12, Seine, Montreuil-sous-Bois, installation d’un centre d’apprentissage (1953).

[34] « Centre d’apprentissage de Saint-Maur – Guy Barbé architecte », L’Architecture française, numéro spécial Constructions scolaires II, Technique et Supérieur, 1957, n° 179-180, pp. 35-37.

[35] Actuel lycée Geoffroy Saint-Hilaire.

[36] « A Montrouge, un centre d’apprentissage du Bâtiment – architecte Guy Barbé D. P. L. G. », La Construction moderne, n° 9, septembre 1955, p. 333.

[37] Ibid., p. 332.

[38] Musée National de l’Education, Rouen, vues extérieures du centre d’apprentissage de Montrouge, vers 1955, quatre épreuves photographiques contrecollées sur supports en carton perforés, numéro d'inventaire : 1979.14426 (1-4).

[39] « A Montrouge, un centre d’apprentissage du Bâtiment – architecte Guy Barbé D. P. L. G. », La Construction moderne, n° 9, septembre 1955, p. 332.

DESCRIPTION

Une architecture fonctionnelle et épurée, encore tributaire des années trente

L’ossature générale des bâtiments est en béton armé. Dans les ailes dévolues aux ateliers, les charges sont réparties sur une série de quatre grosses piles jumelées, situées aux deux-tiers environ de leur largeur, pour que les façades sur cour puissent être entièrement vitrées et escamotables.

Les ateliers se démarquent également par leur traitement constructif : le remplissage de l’ossature y est constitué de briques creuses, avec enduit en ciment-pierre lisse sur les façades, tandis que les corps de bâtiments d’extrémités (le préau-gymnase et l’entrée) se distinguent par un aspect plus « rustique », avec remplissage en gros moellons de calcaire sciés en queue d’aronde.

Hormis ces deux effets de revêtement, l’architecture du centre d’apprentissage apparaît volontairement épurée et fonctionnelle. Elle demeure profondément imprégnée par les modèles des années trente : volumes géométriques simples et rigoureux, horizontalité des lignes renforcée par les toits-terrasses recouverts de zinc et bordés d’acrotères, fenêtres-hublots, longs bandeaux vitrés, épais encadrements en ressaut, escaliers logés dans des tours d’angle en léger hors-œuvre.

L’emprunt le plus manifeste à l’architecture scolaire de cette période – et en particulier aux lycées Camille Sée (1934) et Hélène Boucher (1938) – est le « morceau de bravoure » que représente le corps d’entrée courbe de l’établissement, au croisement de la rue Roger Salengro et de l’avenue Jean Jaurès. Magnifié par un perron surplombé par un auvent, il donne accès, par trois portes battantes en bois protégées par des grilles dont le remarquable travail de ferronnerie n’est pas sans rappeler la signature de Raymond Subes, à un vaste hall d’honneur circulaire. Eclairé par une coupole en pavés de verre translucides, il concentre un décor de prestige, réalisé au titre de la procédure du 1% artistique et agréé lors de la commission du 18 juin 1953.

Un décor exaltant les différentes facettes des métiers du bâtiment

Au fond du hall, l’escalier suspendu menant à la galerie distribuant les bureaux de la direction, de l’économat et la salle des professeurs, est orné sur toute sa hauteur d’un mur en briques de verre. Dans celui-ci sont insérés quatre panneaux sculptés en bas-relief par le maître-verrier Henri Navarre (1885-1971) sur le thème « En travaillant le fer, le bois et la pierre, l’homme édifie sa maison »[1]. C’est à cet artiste que l’on doit de nombreux décors Art Déco basés sur cette technique du verre moulé, notamment pour le paquebot le France en 1927 ou encore pour le cinéma du Grand Rex en 1932.

Sur les murs de la galerie, au premier étage, le peintre Louis Chervin (1905-1969), d’origine montmartroise, affilié au courant expressionniste et influencé par l’œuvre de Van Gogh, réalise deux fresques de 7, 20 m X 2, 75 m intitulées « La Maçonnerie » et « Le travail du bois »[2]. Conforme à la tradition des années trente, consistant à mettre en scène, en arrière-plan, l’établissement en cours de construction[3], la première montre le savoir-faire des maçons coulant du béton et le façonnant devant l’ossature massive de la rotonde, surplombée par deux grues. La seconde fresque illustre les différentes étapes de la fabrication et de l’assemblage d’une charpente, dans un style réaliste n’occultant rien des gestes précis, ni de la musculature ou de la peau hâlée des ouvriers à l’effort sur le chantier.

Ce décor est complété, sur le pignon sud-est du gymnase, par un haut-relief en pierre reconstituée de quatre mètres de haut par deux mètres cinquante de large, sur le thème du « Génie français »[4]. Dû au ciseau du grand sculpteur Alfred Janniot (1889-1869), formé à l’Ecole des Beaux-Arts dans l’atelier d’Antoine Bourdelle et prix de Rome en 1919, il représente une figure tutélaire drapée (le Génie français) étendant ses bras protecteurs au-dessus de trois allégories incarnant le Dessin (avec un carnet de croquis), l’Architecture (munie d’un compas) et la Construction, appuyée sur une colonne.

Les modifications ultérieures

Rebaptisé Jean Monnet, le lycée, à côté des métiers du bâtiment (formation à des baccalauréats professionnels industriels - technicien d’études du bâtiment, technicien géomètre-topographe, technicien menuisier-agenceur – et à des CAP de maçon, installateur thermique, peintre applicateur de revêtement), forme également aux métiers du tertiaire administratif (baccalauréat professionnel d’assistant de gestion des organisations). Il accueille aujourd’hui environ 360 élèves.

Les amples volumes des ateliers ont été préservés, bien qu’une passerelle et deux escaliers métalliques aient été rajoutés pour permettre un accès plus aisé des vastes aires de pratique du rez-de-chaussée vers l’entresol. Le bureau du maître des travaux, situé à la rencontre des deux ailes, est encore visible mais il a été intégré au couloir desservant les salles de classes de l’entresol. Les façades des ateliers ont été modifiées par l’adjonction d’extensions vitrées qui sont venues remplacer les baies coulissantes d’origine, sans doute dans les années 1990, pour une meilleure isolation thermique.

A l’intérieur du centre d’apprentissage demeurent lisibles quelques traces des aménagements d’origine : sol en carreaux de grès cérame brisés dans les circulations et en comblanchien dans le hall d’honneur et sa galerie, rampes en bois des escaliers situés dans les tours d’angle, cloisons en chêne foncé pour les salles de classes d’enseignement général.

L’extrémité sud de la parcelle, au croisement de l’avenue de la Marne et de l’avenue Jean Jaurès, a accueilli diverses constructions qui ne figuraient pas dans le projet initial :

- Un bâtiment entièrement vitré, faisant office de gymnase, sur l’emplacement de ce qui était qualifié de « cour de chantier » dans les plans de 1955 ;

- Plusieurs ateliers, stylistiquement assez proches de ceux du centre d’apprentissage, datant peut-être de la fin des années 1950 et abritant aujourd’hui la section « installations thermiques » de la formation.

- Ils ont été dénaturés par des surélévations sur pilotis en béton et en aluminium, probablement réalisées à la fin des années 1980[5] et reliées par des passerelles, qui hébergent le nouveau réfectoire.

Considéré, dès son ouverture, comme un « modèle du genre »[6], démontrant après la guerre l’émergence d’« un mouvement en faveur d’une esthétique industrielle et scolaire »[7], le centre d’apprentissage de Montrouge est le seul de cette période, en Île-de-France, a avoir conservé la majeure partie de ses caractéristiques d’origine – les autres ayant fait l’objet de très nombreux remaniements.

[1] Archives nationales, 19880466/22, Seine, Montrouge, centre d’apprentissage, travaux d’art au titre du 1% artistique, arrêté du 1er septembre 1953 chargeant Henri Navarre, sculpteur et verrier, d’exécuter une sculpture de verre en bas-relief.

[2] Archives nationales, 19880466/22, Seine, Montrouge, centre d’apprentissage, travaux d’art au titre du 1% artistique, arrêté du 1er septembre 1953 chargeant Louis Chervin d’exécuter deux fresques pour le hall d’honneur de l’établissement.

[3] A ce sujet, voir la fresque réalisée pour le préau du lycée La Fontaine (16e arrondissement).

[4] Archives nationales, 19880466/22, Seine, Montrouge, centre d’apprentissage, travaux d’art au titre du 1% artistique, arrêté du 1er septembre 1953 chargeant Alfred Janniot d’exécuter un haut-relief sculpté pour le pignon sud-est du gymnase.

[5] ROCHANT, Catherine (dir.), Architecture et lycées en Île-de-France, Paris, Service communications de la Région Île-de-France, 1988, p. 26. Ces extensions seraient dues à l’architecte Lorimier.

[6] « A Montrouge, un centre d’apprentissage du Bâtiment – architecte Guy Barbé D. P. L. G. », La Construction moderne, n° 9, septembre 1955, p. 337.

[7] Idem.

Label Architecture contemporaine remarquable (ACR) décerné en 2020.

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.

Chargée du recensement et de la protection au titre des Monuments historiques

Correspondante du label "Architecture contemporaine remarquable"

Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Ile-de-France

Conservateur du patrimoine, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire.